小薯片中的大科學

1853年,一位美國廚師為了滿足口味挑剔的食客,把馬鈴薯切成薄片,油炸后撒上鹽,于是薯片出現(xiàn)了。但你有沒有想過,我們常吃的薯片,為什么要做成波浪形或者馬鞍形?這個我們生活中常見的小零食,包含了哪些科學原理呢?

為了使薯片在長途運輸中不受潮軟化,用蠟密封的桶裝薯片應運而生。但是這種包裝十分笨重,且無法滿足長期保存的需要。

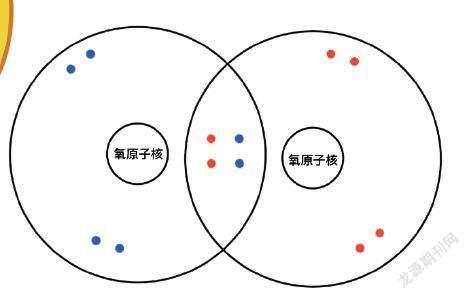

隨著化學的普及,人們認識到,使薯片變質的主要物質是氧氣。這是由氧原子的核外電子數(shù)目決定的,氧原子核外有8個攜帶負電的電子。

?氧原子共價鍵示意圖 (供圖/史金陽)

原子核外電子按照s軌道、p軌道、d軌道、f軌道(原子核外面的電子軌道從內到外分別叫作s、p、d、f)的順序依次填充。根據(jù)能量最低原理,當軌道填充滿時,化學性質相對穩(wěn)定;當軌道不滿時,則會傾向于丟棄或者俘獲電子,使得最外層軌道填充至滿額(8個)。

氧氣分子由2個氧原子組成,氧原子最外層只有6個電子,所以2個氧原子將會共用2個電子,以組成共價鍵的方式達到外層有8個電子。但是這種共價鍵相對脆弱,很容易斷開。斷開的氧原子會與薯片上的有機物結合,發(fā)生化學反應,使其變質。

為了解決這一問題,薯片生產(chǎn)商選擇在包裝中充入化學性質相對穩(wěn)定的氮氣,從而避免薯片氧化變質。

然而,薄如紙的薯片是非常“脆弱”的。能否運用科學手段,使薯片變得“壯實”呢?

波浪形薯片比其他形狀的薯片厚,所以它相對更為“堅固”。不過,僅僅是厚還不夠。

?波浪形薯片 (攝影/史金陽)

?馬鞍形薯片 (攝影/史金陽)

在材料力學中,常使用“截面慣性矩”這個概念來描述一個物體抗彎曲的能力。截面慣性矩與物體的表面積大小密切相關。波浪形的結構,增大了薯片的表面積,其截面慣性矩也大大提高。因此,波浪形薯片抵抗彎曲折斷的能力更強。

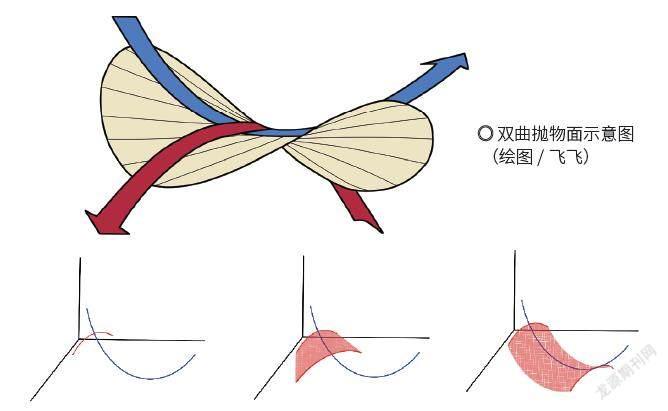

而另外一種馬鞍形薯片則是借鑒了建筑學中的結構——雙曲拋物面。雙曲拋物面是一條凸起的拋物線沿著一條凹陷的拋物線移動形成的面。

?雙曲拋物面形成示意圖 (供圖/史金陽)

研究表明,雙曲拋物面在受到從上向下的均勻壓力時,它的受力沿著凸起的拋物線方向傳遞,而在凹陷的拋物線方向上受力較小。這就意味著,壓力不是集中在某一“點”或者“線”上,而是均勻地分散到整個雙曲拋物面上。當每一個部分受力都不超過它能承受的限度時,就能很好地避免因受外力導致的碎裂。加拿大豐業(yè)銀行馬鞍體育館、倫敦奧運會室內自行車館等建筑,使用的都是酷似薯片的雙曲拋物面結構。

小小的薯片中滲透著化學、力學、建筑學等眾多科學知識。其實,生活中的物品背后蘊含的科技智慧還有很多,只要我們善于觀察,一定能發(fā)現(xiàn)科學的奇妙之處!

(責任編輯 / 高琳? 美術編輯 /周游)