磁共振診斷肛門直腸周圍膿腫及肛瘺的臨床價值分析

齊景林,魏俊麗(通訊作者)

(解放軍960醫院淄博院區 放射科,山東 255300)

肛門直腸周圍膿腫、肛瘺是病理表現常見類型,主要見于肛門周邊間隙化膿感染性患者。上述兩種疾病分別是此病癥患者的急性發作期和慢性期的病理表現。如未能得到及時診療,將對身體健康及生活質量造成較大影響[1]。目前,臨床醫學針對肛門直腸周圍膿腫、肛瘺以手術治療為主要手段,但肛門直腸周圍膿腫、肛瘺患者的病灶部位、數目多少、肛瘺具體走形情況及其與周邊肌肉(括約肌、肛提肌)的關系對術式的選擇具有直接影響,繼而會對其預后造成影響[2]。因此,重視此類病癥患者的術前診斷,對實施針對性有效手術方案治療非常重要。磁共振(MRI)影像學技術具有操作簡便、無創傷、診斷準確率較高等特點[3-4]。因此,將MRI影像學技術用于診斷肛門直腸周圍膿腫、肛瘺的臨床效果顯著。鑒于此,本研究選取本院肛門直腸周圍膿腫、肛瘺患者共計93例,均行MRI檢查,并總結分析其檢查結果,評價其臨床診斷價值。具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年1月至2020年12月本院肛門直腸周圍膿腫、肛瘺患者共計93例,均行MRI診斷、常規檢查。其中,男性52例,女性41例,年齡18-65歲。疾病類型:肛門直腸周圍膿腫35例,肛瘺58例。所有納入受檢者均經手術病理確診,與疾病相關診斷標準項目符合,臨床資料完整,經患者知情同意后開展研究。無其他系統疾病者、肝腸疾病或組織病變者;無孕期哺乳患者。

1.2 方法

1.2.1 常規檢查

均行常規檢查,即對患者實施常規肛門視診、指診、探針以及肛腸鏡檢查等。

1.2.2 MRI檢查

檢查儀器使用飛利浦 Ingenia3.0T超導型磁共振成像系統,八通道體部陣控線圈,無需腸道準備即可實施檢查。指導患者取仰臥位,采用頭先進的方法,磁場中心選擇恥骨聯合部位,使用電解質墊充分覆蓋患者盆腔上方,對患者實施多切面掃描,包括矢狀位掃描、冠狀位掃描、橫軸位掃描。T1WI序列掃描時相關參數設定如下:層厚設定值3mm,層距設定值 0.3mm,TE設定值 17ms,TR設定值400ms,矩陣設定值 256×256。T2WI序列相關參數設定如下:層厚設定值3mm,層距設定值0.3mm,TE設定值120ms,TR設定值3500ms,矩陣設定值320×320。檢查后對患者實施增強掃描,此時予以患者0.2mmol/kg Gd-DOTA,采取靜脈注射的方式,注射結束后實施增強掃描。注意對患者展開矢狀位和冠狀位掃描時,需使肛管與掃描平面平行,實施橫軸位掃描時,使肛管與掃描平面之間保持垂直關聯,檢查后對患者膿腫部位進行精確定位,并明確判斷其肛瘺狀態、具體部位、大小情況及走形狀況等。

1.3 觀察指標

觀察并對比兩組不同診斷方式下肛門直腸周圍膿腫、肛瘺疾病的診斷效果。

1.4 統計學分析

數據分析軟件選取SPSS23.0,計數資料數據以n/%表示,行X2檢驗,P<0.05存在顯著意義。

2 結果

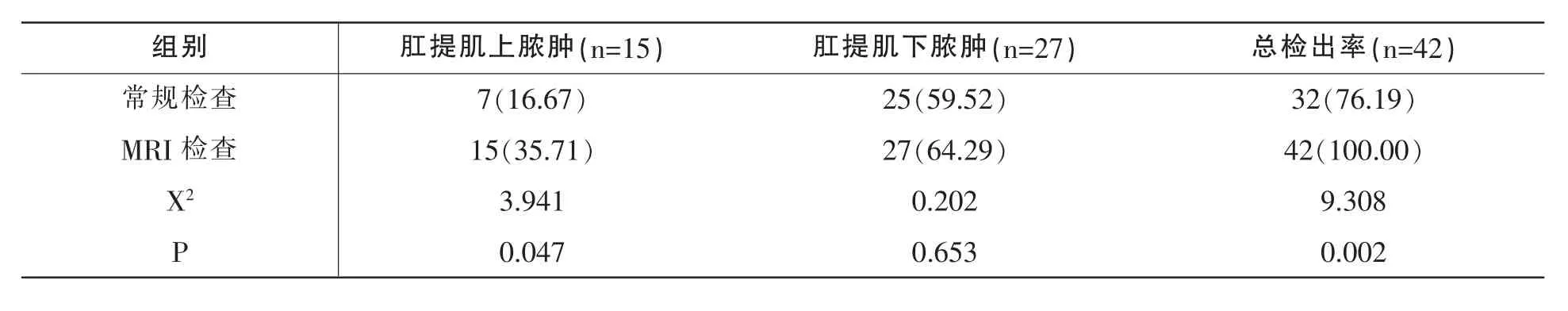

2.1 肛門直腸周圍膿腫的診斷效果對比

35例肛門直腸周圍膿腫患者經手術病理檢查顯示,病灶共計42處,發病部位如下:肛提肌上膿腫15處,肛提肌下膿腫共計27處。MRI檢出肛門直腸周圍膿腫42例,對照組常規檢查檢出共計35例。MRI影像學技術在肛提肌上膿腫、肛門直腸周圍膿腫病灶檢出率方面均高于常規檢查 (P<0.05),見表1。

表1 肛門直腸周圍膿腫的診斷效果對比[n(%)]

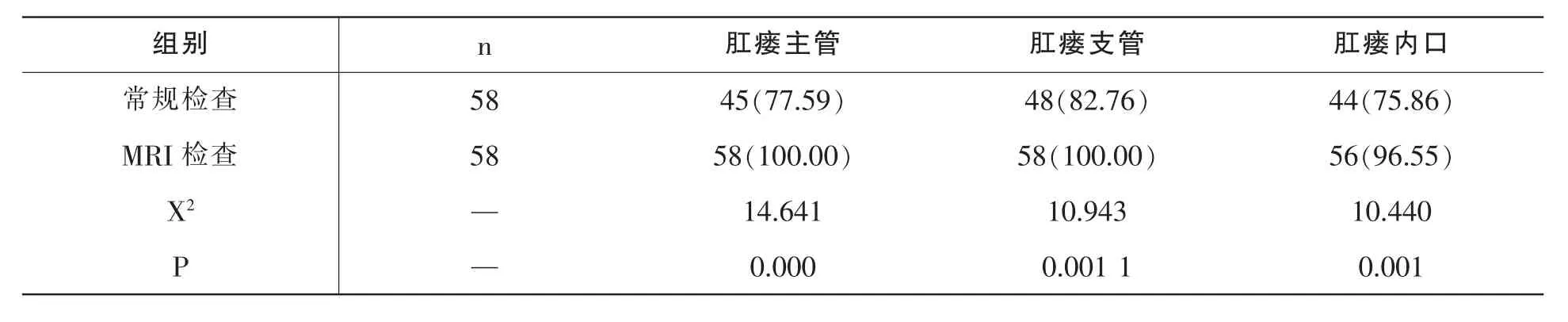

2.2 肛瘺的診斷效果對比

58例肛瘺患者診斷中,MRI影像學技術在肛瘺主管及支管、內口方面的檢出率均高于常規檢查(P<0.05)。 見表 2。

表2 肛瘺的診斷效果對比[n(%)]

3 討論

臨床實踐中發現,在肛腺感染后,可誘導肛周膿腫發生,在直腸鄰近區域的各間隙,均有膿腫產生的情況,最終誘導肛門處皮膚及肛管直腸出現呈相通狀態的肉芽腫性管道,即可按肛瘺予以定義。而對于肛瘺來講,其屬肛門直腸鄰近區域膿脹病程的慢性階段,以慢性流膿、周期性疼痛為主要特征表現,肛瘺多有肛周膿腫自行破潰的問題存在,且有排膿切開病史。若患者創傷經久難達愈合標準,則可按肛瘺外口發展,以肛周皮膚外口間斷為典型表現,且膿性分泌物表現為多次滲出的情況。

肛門直腸周圍膿腫、肛瘺疾病患者病情比較復雜,如手術處理不合理,極易導致術后疾病復發,對其預后恢復極為不利。因此,在此類病癥患者治療前,需對其病情概況及病灶部位進行明確判定,對其肛瘺內口及分支、分型狀況進行充分了解,針對性制定科學合理的手術方案,對其預后恢復具有積極作用[5]。影像學檢查有利于指導肛門直腸周圍膿腫、肛瘺疾病患者的術前評估,同時對手術治療具有積極指導作用。

常規檢查方式主要通過視診、指診、探針以及肛腸鏡檢查方式為主,無法取得理想檢查效果。此檢查方式對患者病灶部位、數量多少及病情概況難以明確判定。影像學檢查可對直腸解剖學關系進行明確判斷[6-7]。現階段,多使用X線瘺管造影技術、肛門直腸內超聲技術、CT及MRI等影像學技術,可使瘺管具體位置、數量大小、膿腫情況得以充分顯示,同時可使肛周肌肉的解剖關系得以明確顯示[8]。瘺管造影主要通過向瘺道進行對比劑注射,會導致患者痛苦加重,也可能出現造影劑過敏情況的發生,不良反應及感染擴散的風險較大,且該方式難以有效診斷引流受阻瘺道。超聲檢查用于檢查解剖結構,可取得良好的顯像結構,但檢查前需做好充足的腸道準備,且操作具有侵入性特點,給患者帶來較大的痛苦。此外,超聲檢查技術難以對內口、瘺管與括約肌的關系做出有效診斷[9-10]。因此,積極探索更加高效的診斷方式對肛門直腸周圍膿腫、肛瘺疾病患者來說至關重要。

MRI影像學技術具有操作簡便、顯像清晰、無輻射以及診斷安全性高、患者痛苦輕等應用優勢,此項檢查技術可實現多方位檢查,圖像分辨率較高,可使肛周肌解剖關系得以清晰顯示,在瘺管診斷方面的效果顯著,已成為肛門直腸周圍膿腫疾病患者術前診斷的金標準。本文研究中,在MRI掃描方位上,選擇與肛管長軸保持垂直關系的橫軸位,可使瘺管與內外括約肌的關系得以清晰顯示,同時可使內口位置得以清晰顯示;而選擇與肛管長軸的保持平行狀態的冠狀位、矢狀位,可使涉及肛緣、肛提肌部位的膿腫、瘺管的位置和行程得以清晰顯示,并可使肛提肌得以完整顯示,對高、低位的膿腫均可做出準確判斷。結果顯示,MRI影像學技術用于肛門直腸周圍膿腫、肛瘺診斷可取得顯著效果。MRI檢查中,橫軸位檢查可使瘺管與括約肌的相關性得以清晰顯示,同時可使內口位置得以清晰顯示。通過冠狀位、矢狀位檢查可對患者膿腫和瘺管位置、走形情況得以清晰顯示,無論是高位還是低位膿腫均可得以有效診斷。且MRI檢查用于膿液較少的病灶,顯像效果較理想,臨床漏診率較低。

目前,MRI已是一項重要的對肛周疾病進行精準診斷和科學分類的標準,其在臨床的應用也漸趨廣泛。采用多層CT進行檢測,依托后處理技術,可對膿腔數目、肛周肌群等進行反映,但因肛提肌、瘺管纖維組織、括約肌的CT值表現為較接近的情況,故此方法在顯示復雜性肛瘺時,有一定局限性存在。而應用MRI技術,可在任意方位上開展掃描工作,并可對軟組織做出清晰有效的分辨,在與肛管走行順應的掃描序列中,可為肛周肌肉解剖關系明確提供參考依據。MRI多系列及多體位成像,為瘺管與瘢痕組織分辨效果的增強打下了堅實基礎,利于評估肛周和肛瘺組織間的相關性。在采用MRI進行檢測時,肛周膿腫壁與瘺管對具等、稍長T2信號條件與等、稍長T1信號條件進行反映,若經對信號進行觀測,表現為等或低的情況,則可能有慢性纖維化出現,若為長T1長T2信號,則為膿液,脂肪增強T1W1與T2W1上均有較為理想的顯示。針對肛瘺膿腔區,在LAVA實施增強三維掃描時,可對低信號、未強化進行反映,但就炎性病變來講,其則以顯著強化為特征,并可對炎性病變侵襲的區域進行觀測。若在經復雜性肛瘺治療后,復發率居較高水平,對原因展開分析,可能與在手術操作前,較難對瘺管、支瘺管的具體數量進行明確有關,并且也無法有效掌握內口部位、走行等信息,在手術期間,較難對病灶做完全清除處理。從此點出發,在手術開展前,需對肛瘺細節、肛周膿腫細節展開較為科學的診斷,利于對疾病特征進行掌握,并為手術的選擇提供重要參考依據,為手術成功實施提供強有力的保障,故具有非常重要的探討價值。

針對肛周膿腫予以MRI檢查,可使膿腔樣呈類圓形、馬蹄形、不規則形等多樣性改變,與周邊組織難以清晰分界,增強掃描時,環形強化比較突出;肛瘺時以低信號表現為主,增強掃描時強化比較突出,特征明顯,有利于提高疾病鑒別診斷的準確率。分析原因,可能與下述機制相關。首先,內口或內瘺管表現為細小的情況,對邊緣纖維組織替代較明顯,鄰近肌肉和信號具較高的相性特征;其次,因受疼痛等因素的影響,增加了患者靜臥難度,進而引發圖像偽影形成;再次,經對復發性肛瘺結構進行分析,具復雜且紊亂特征,部分較難清晰顯示。在手術前開展MRI檢測,可在術前為肛瘺、肛門直腸周圍膿腫的患者就病變所處位置、累及區域、形成、數目等進行確定,并可對內口與外口、支瘺管、瘺管同周圍肌肉間的關聯細節進行有效呈現,更有極為重要的實施價值,利于改善患者預后。

綜上,肛門直腸周圍膿腫、肛瘺等疾病通過MRI檢查可取得理想診斷效果,可對患者病灶部位、具體病情以及括約肌狀況進行充分了解,有利于指導臨床醫師制定科學合理的手術方案,值得推廣。