引水隧洞突涌段變形特征及控制關鍵技術研究

郝俊鎖

(中鐵十八局集團第二工程有限公司 河北唐山 064000)

1 引言

滇中引水工程是國務院批準、國家發展改革委和水利部確定的172項重大節水供水工程中的標志性工程。一期輸水工程長664 km,隧洞58座共計612 km。工程具有深埋隧洞分布廣、穿越破碎斷層多等“十大世界級技術難題”。地質問題一直是亟需解決的工程難題。隧洞突涌處治、二次開挖施工安全風險極高,注漿加固地層的穩定性和支護結構的安全性倍受關注。

很多學者對不同地質條件或不同施工工況下圍巖-支護變形及受力特性做了大量的理論分析、現場和實驗室試驗、數字模擬研究。例如,梁中勇[1]等對支護2種結構型式鋼架受力進行了理論分析和有限元模擬計算。仇文革、陳濤等[2-3]分別針對黃土、軟弱破碎圍巖等隧道支護圍巖壓力、鋼架內力進行了現場測試和數據分析。郭亞斌[4]通過現場監測和數值模擬相結合的方法對泥質頁巖偏壓段的圍巖變形、圍巖壓力和鋼拱架應力進行研究,探討支護結構的受力特征。馮春萌[5]等通過MIDAS GTS NX建立有限元模型,在隧道循環進尺開挖動態過程的基礎上分析初支型鋼拱架的受力及變形特征。

目前,對于突涌洞段特殊地質條件下圍巖-支護結構的變形和受力特征研究深度不足。這類特殊地質易發生變形失穩等次生災害,施工過程和后期運營管理均需進行安全監控。以獅子山隧洞穿越烏龍壩向斜構造P2β3玄武巖地層突水突泥段施工為例,基于現場安全監測和施工工況分析突涌段支護結構受力與變形特征,進一步探討突涌洞段災害防控關鍵技術,為預防該洞段圍巖-支護體系失穩提供技術支撐。

2 工程概況

2.1 突涌段地質概況

獅子山隧洞位于賓川縣境內,全長29.420 km。突涌段位于烏龍壩向斜構造核部轉折部,埋深約533 m。開挖揭示DLII30+750~DLII30+695段為P2β3致密狀玄武巖夾凝灰巖條帶。其中,DLII30+735~DLII30+720段為蝕變凝灰巖條帶。

2.2 支護方案

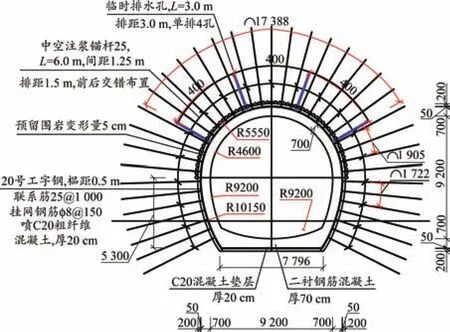

DLII30+747~DLII30+695段支護參數按VR05型設置,如圖1所示。其中,DLII30+747~DLII30+717段采取全斷面帷幕超前預固結灌漿,頂拱注漿擴散范圍為5 m。在DLII30+747頂拱180°范圍按@30 cm、長L=30 m施作?108大管棚。

圖1 VR05型初期支護(單位:mm)

3 突涌段現場監測

針對深埋突泥突水洞段,原圍巖結構體系破壞,采取帷幕注漿等措施在隧洞四周形成一定厚度的固結體。因此,地層條件極其復雜,圍巖力學性質表現出很大的不確定性。該洞段采取VR05型支護體系失穩風險極高,在施作永久襯砌前需進行安全監測。

3.1 監測方案

現場監測內容包括:異常情況觀測、圍巖-支護變形監控量測、涌水量和鋼架受力監測等。

3.2 監測斷面測點布置

(1)拱頂沉降、水平收斂測點布置

從DLII30+747開始按照5 m一個監測斷面進行布置,監測斷面點位布置如圖2a所示。

圖2 監測斷面測點布置

(2)鋼架受力測點布置

在DLII30+735斷面第二層鋼架安裝時,在拱頂、拱肩和拱腰處內外設置鋼筋應變計,如圖2b所示。

4 隧洞突涌段變形與受力特征分析

4.1 隧洞施工工況

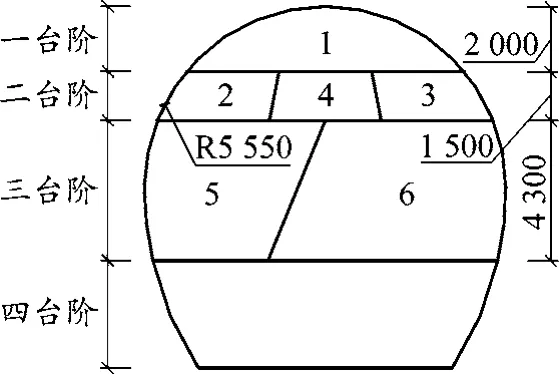

DLII30+746.4~DLII30+710.4段采取預留核心土臺階開挖法,如圖3所示。開挖分上、中、下、底板四個臺階,上中下臺階采用微臺階法施工。在高7.8 m上半斷面拱墻支護完成后,設置第二層鋼架支撐和臨時橫撐。

圖3 四臺階開挖示意(單位:mm)

4.2 突涌段圍巖-支護變形分析

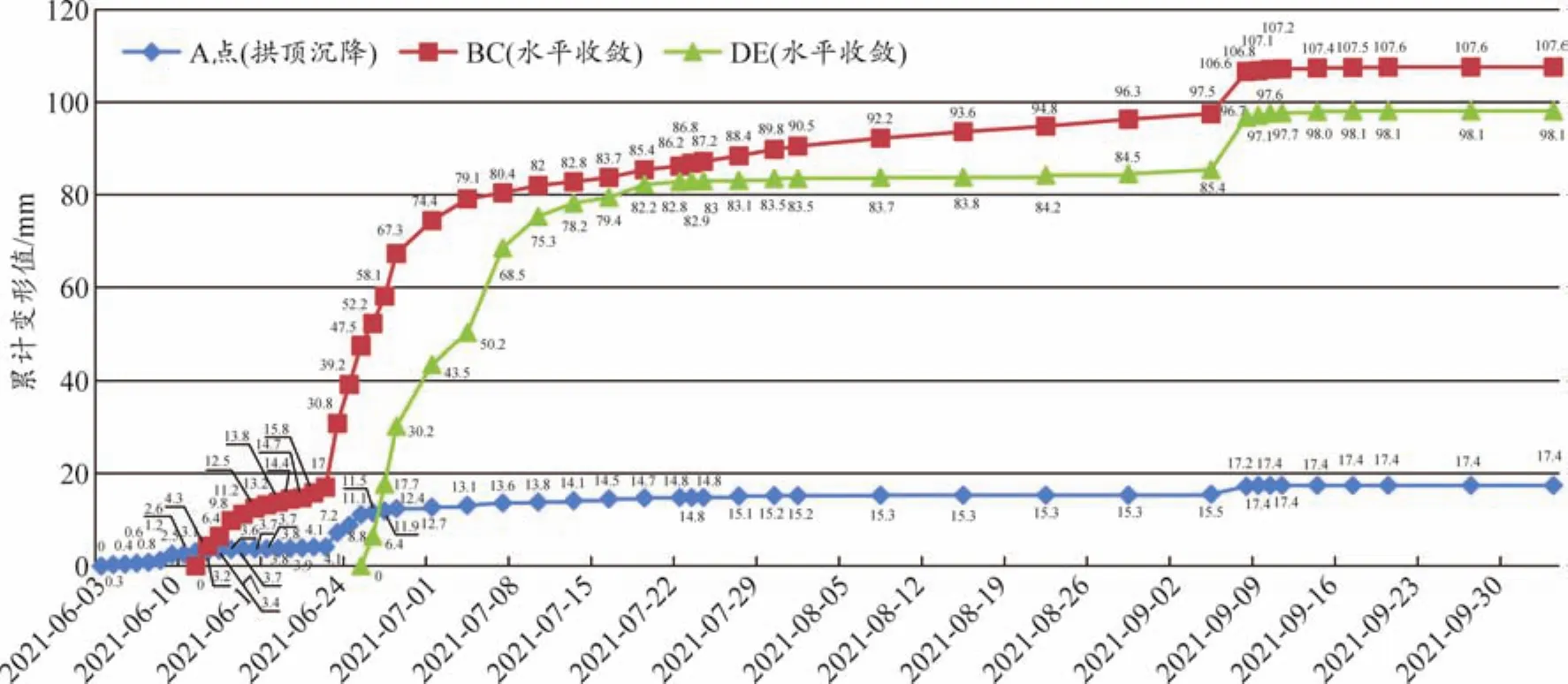

DLII30+735拱頂A累計沉降17.4 mm;BC累計收斂106.6 mm;DE累計收斂98.1mm。收斂-時間曲線如圖4所示。

圖4 DLII30+735斷面累計收斂—時間關系

由表1和圖4分析可知:(1)拱頂下沉小,達到預留值的17%左右;拱肩、拱腰水平收斂大,達到預留值的100%左右。(2)采用臺階法施工時,拱頂沉降與水平收斂均發生突變。(3)拱頂沉降、拱肩BC線水平收斂主要發生在隧洞三臺階開挖過程,沉降10.7 mm,占累計值的61%;水平收斂69.2 mm,占累計值的64%。監測期間變形速率≥1 mm/d,存在失穩風險。(4)拱腰DE線最大變形速率達18.3 mm/d,變形量為82.8 mm,占累計值的84%。監測期間變形速率≥1 mm/d,存在失穩風險。(5)增設雙層鋼架+臨時橫撐后,拱頂下沉、水平變形短時間趨于穩定。(6)拆除臨時橫撐,底板開挖支護發生變形,該階段下沉和水平收斂變形量分別為1.9 mm和10.1 mm、12.7 mm,變形量和變形速率不大且很快趨于穩定。

表1 DLII30+736.4~DLII30+735.4隧洞施工工況

4.3 鋼架受力分析

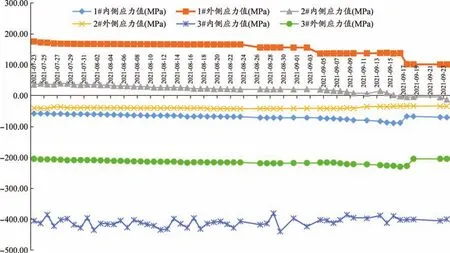

現場對DLII30+735處第二層鋼架支撐受力監測成果如圖5所示。

圖5 DL30+735處第二層鋼架受力隨時間變化曲線

由表1和圖5可知:(1)第二層鋼架+橫撐架立后,鋼拱架應力緩慢增長且變化值不大,應力分布不均勻。(2)拆除臨時橫撐底板施工,鋼架有明顯的卸荷現象。(3)拱頂外側受拉,其他部位最終受力狀態均為受壓。(4)拱頂外側測試最大壓應力為174.83 MPa,左拱肩最大拉應力為427.64 MPa。

5 突涌段施工變形控制關鍵技術

5.1 突涌洞段設置大管棚的必要性

查閱資料[6-7],軟弱松散不穩定地層拱部圍巖壓力大。實際監測結果與理論認識不同,表現為拱部圍巖具有很好的自穩和承載性,說明超前預支護管棚結構起到承擔圍巖荷載、分散圍巖壓力的作用。

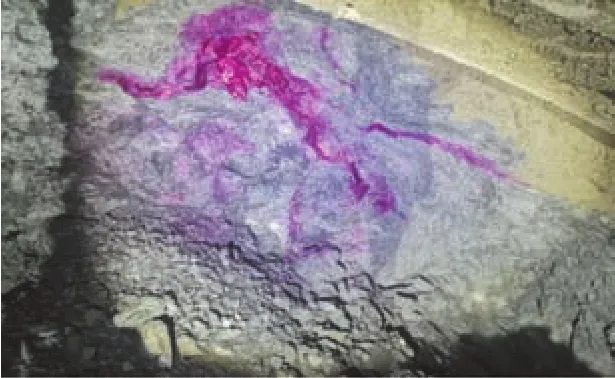

施工過程中,隧洞圍巖破壞主要取決于巖體強度和抗剪性,固結體呈以注漿孔為中心的網狀結構(見圖6),其強度和抗剪能力較低。查閱資料[8-9],采用等效剛度原理對固結體+管棚復合模量進行計算。經計算E=3 895 MPa,較固結體剛度提高約13倍。

圖6 突涌體注漿固結效果(酚酞試劑)

式中:E為固結體+管棚復合模量,MPa;Es為管棚結構彈性模量,取59 200 MPa;Ss為管棚截面積,m2;Ec為固結體模量,取300 MPa;Sc為固結體截面積,m2;S為結構總面積,m2。

固結體厚度按管棚注漿有效擴散范圍,取50 cm。

5.2 開挖方法與變形控制

5.2.1 突涌洞段極限位移

(1)理論分析

深埋隧洞突涌洞段存在地層受擾動范圍廣、注漿加固厚度小,結構軟弱、受力復雜,具有大變形風險等特點。深埋軟巖通過位移來釋放一部分應力,需要有相對極值較大的位移量;但從固結圈結構安全考慮,要求變形應盡量小。這兩方面要求具有矛盾統一性。因此,確定該特殊地質體的不同施工階段位移控制基準是施工順利與否的關鍵。突涌洞段施工步驟如圖3所示,每步開挖進尺0.5 m,以突變理論作為隧洞失穩的判據[10-11]。式(2)作為圍巖突變失穩的判據,當Δ<0時,系統處于穩定狀態;當Δ=0時,系統處于臨界平衡狀態;當Δ>0時,系統處于失穩狀態。

通過理論分析計算,上、中、下、底板四個臺階極限位移分別為30、40、60、20 mm。

(2)現場監測評價

評價圍巖及支護體系穩定性的重要手段是現場監測,根據施工實測位移u與極限位移uo建立判別準則,即u

由于隧洞工程是一個高度復雜的不確定系統,主要表現圍巖載荷的復雜性、圍巖破壞模式、變形破壞的時空演化特點、變形控制標準等的不同。因此,極限位移是施工過程圍巖-支護體系穩定性判斷的依據之一。針對不良或特殊地質洞段還需要進行支護結構受力監測,及時施作永久襯砌或對不能及時襯砌洞段采取加強支護措施。

5.2.2 突涌洞段施工優化措施

由表1和監控量測結果可知,現場施工過程支護未及時閉合成環、三臺階長度過長、分幅分部開挖對圍巖擾動大等是變形難以控制的主要影響因素,需采取如下措施:(1)按“快挖、快支、快封閉”的原則組織施工;(2)按3 m左右控制各級臺階長度;(3)預留核心土;(4)設置多組鎖腳錨管,分幅開挖優化為同步開挖;(5)設置臨時橫撐,控制拆除時機。

5.3 雙層支護體系

(1)從圍巖-支護穩定性判識

通過現場監控量測可知,突涌洞段變形主要發生在第三臺階開挖至第二層鋼支撐+臨時橫撐施作期間。拱墻按VR05型施作的支護結構在未閉合成環的工況下,30 d的監控量測結果顯示:拱部下沉速率由3.1 mm/d逐漸降至0.2 mm/d,趨于穩定;拱肩BC線變形速率由9.7 mm/d逐漸降至0.3 mm/d,拱腰DE線由13.1 mm/d降至0.4 mm/d,圍巖-支護體系未趨于穩定,顯示第一層支護剛度不足。

該洞段初期支護要有足夠的強度抑制變形,單層拱架的強度、剛度不足以保證結構安全和施工安全[12]。因此,DLII30+740~DLII30+725段增設第二層鋼支撐,如圖7所示。

圖7 第二層鋼架支撐施工

(2)雙層鋼架的支撐作用

初期支護受力體現施工過程相關性,最小安全系數的量值分布呈現“第二次初期支護>第1次初期支護>臨時支護”的規律[13]。為驗證突涌洞段第二層型鋼鋼架的支撐作用,現場對鋼拱架進行了應力應變監測。分析可知,第二層型鋼鋼架+臨時橫撐施作后,鋼拱架應力緩慢增長并趨于穩定,說明支護結構強度、剛度提高,鋼架受力逐漸穩定,施工安全性也得以提高。

6 結束語

本文基于現場對深埋引水隧洞突泥突水洞段圍巖變形監測和第二層鋼支撐受力監測,結合施工工況分析注漿加固地層圍巖-支護的變形與受力特征,主要得出以下結論:

(1)深埋突涌洞段支護結構體系為主要承載結構。固結圈具有一定的承載能力,但其自穩能力差;深層圍巖自穩性及荷載作用尚不明確。

(2)隧洞突涌洞段圍巖-支護變形體現施工過程相關性,拱頂下沉小,拱肩、拱腰水平收斂大。

(3)雙層支護結構強度、剛度高,承載能力明顯提高,閉合成環支護體系應力分配更合理,快速形成新的平衡。

(4)通過預設超前注漿大管棚、控制微臺階法各階段開挖臺階長度、合理確定極限變形值以及設置雙層拱架支護等技術措施可有效控制隧洞突涌洞段圍巖-支護體系變形。