運營高鐵車站黃土路基沉降特征及原因分析

杲 斐 李 碩 劉陽杰

(1.中鐵二十一局集團有限公司 甘肅蘭州 730070;2.南京師范大學 江蘇南京 210023)

1 引言

高速鐵路對軌道的精度要求高,路基作為軌道結構的直接載體,必須具有足夠的強度、剛度及抗變形能力[1]。從目前運營高鐵來看,路基變形主要發生在地基部分,其原因多為荷載和外部環境耦合作用下,地基土的物理力學指標發生變化,承載能力降低而導致路基本體變形,路基本體變形的反射作用引起了軌道結構的變形[2-3]。為此,要高度重視高鐵路基結構的變形監測,定期對路基變形段落進行評估,分析路基的變形原因,提出針對性的措施,以保障高速鐵路運營安全。

目前,運營鐵路路基變形監測方法還是依靠常規接觸式測量手段,常用高精度水準儀、全站儀、GPS等設備進行數據收集,其缺點為勞動強度大、觀測周期長、受營業線和光線影響大[4-7]。近幾年,興起的永久散射體干涉測量技術(PS-InSAR)已經用于部分交通工程的區域變形監測,該技術為非接觸式測量,可以監測到長期地表緩慢形變,具有全天時、范圍廣、受天氣影響小的特點,可以定期提取交通工程沿線區域沉降變形情況。雷朋濤[8]將InSAR和北斗監測及傳統水準測量相結合,對比分析了某高寒鐵路路基沉降情況,證明了InSAR技術的可行性。張兆旭[9]采用PS-InSAR技術對京滬高鐵靜海段上典型PS點進行沉降時序分析。張學東[10]基于PS-InSAR技術分析了京滬高速公路京-冀段變形情況。秦曉瓊[11]以上海軌道交通工程為例,采用PS-InSAR技術分析了沉降格局,探討了其形變特性及原因。總體看來,PS-InSAR技術用于交通工程的變形監測數據可靠,能夠滿足要求。

在高鐵路基病害原因分析方面,高超[12]針對運營高鐵某站場路堤軌道面沉降病害,分析成因并提出采用基底及路堤主體注漿加固技術治理病害。李尚飛[13]以大西高速鐵路高速綜合試驗段為例,對季節性凍土區路基凍害主要成因、整治措施及其效果進行研究。李壇[14]分析了滬昆高鐵某軟土區路基沉降變形原因,得出部分地段路基受到新增荷載影響造成土體偏壓,導致路基本體發生側向滑移變形等病害的結論。李金良[15]針對蘭新高鐵部分水泥土路基上拱病害,研究了路基上拱原因,指出路基填料中高含量的硫酸鹽和水泥在水的作用下發生化學反應,形成鈣礬石、硅灰石膏的過程中膨脹造成路基變形。從這些研究可以看出,路基病害與路基內水分分布關系緊密。

本文以某高鐵車站黃土路基沉降病害為例,基于永久散射體干涉測量技術(PS-InSRA)對高鐵路基范圍內地面進行變形監測,分析其沉降規律、發展趨勢對高速鐵路線路的影響。在現場鉆探取樣,分析地基土的干密度和含水率分布特征,尋找路基變形的原因,以便指導后續病害治理。

2 工程概況

某高鐵車站位于黃河的二級階地,緊鄰既有蘭新鐵路,區域地形開闊,城市道路交錯,交通極為便利,是利用舊的鐵路編組站而新建的大型客運樞紐,車站范圍內地層自上而下分別為:(1)砂質黃土,分布于黃土梁峁區邊緣,厚度8~12 m,Ⅱ級普通土,承載力為120 kPa,具有Ⅲ級濕陷性;(2)細圓礫土,成分以砂巖為主,Ⅱ級普通土,承載力為400 kPa;(3)粗圓礫土,Ⅲ級硬土,承載力為500 kPa;(4)卵石土(Q3al7),Ⅳ級軟石,承載力為750 kPa。

軌道結構為有砟軌道,路基基床表層為60 cm厚的級配碎石,路基填高0.6~2 m,地基采用強夯、水泥土擠密樁和DDC樁處理。路基兩側設置矩形排水側溝,寬度0.6 m,溝深0.6~1.8 m。車站自2017年7月開通運營,2018年,觀察部分股道路基的排水側溝開裂,軌道出現下沉,影響了列車的運營安全。

3 路基沉降特征分析

鑒于變形段高速鐵路在限速運營,采用傳統的接觸式測量進行路基沉降觀測費時、費力,同時列車運營也會影響測量數據的準確性和觀測人員的安全。為此,采用永久散射體干涉測量技術(PS-InSAR)進行路基變形觀測,分析路基沉降原因。

PS-InSAR技術是利用某一固定區域的長時間序列SAR影像,篩選出1幅主影像和N幅輔影像進行干涉分析,選出大氣影響小,且與時間和空間失相關的穩定的房屋、橋梁、裸露巖石等組成的永久性散射體,通過適當的數據處理和分析程序,將形變相位分量與其他相位分量分離,反演地表在固定時間段內的形變特性,然后使用SRTM90m DEM數據進行二次反演分析和干涉圖的二次差分處理,得到高精度的地表形變特征。

本項目采用歐空局Sentinel-1A衛星29景IW模式的VV極化方式SAR影像,影像的軌道號為62,入射角度約為44.6°,時間段為2017年2月19日至2019年6月9日,選取10 km鐵路路基200 m寬的范圍,共計65 km2進行干涉分析,總計選出12 846個永久散射體點(見圖1)。

圖1 觀測范圍內永久散射體分布

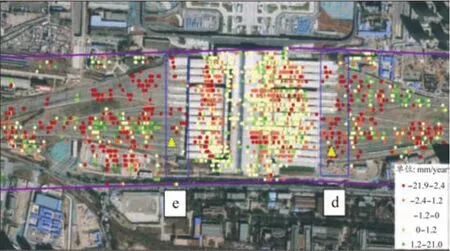

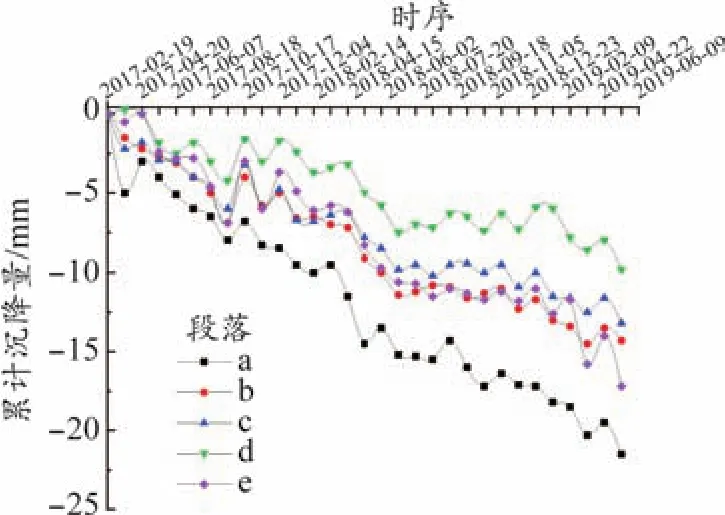

為了詳細了解沉降情況,在圖1所示車站范圍內路基中布設A、B兩個區域進行時序沉降精確分析,A區域位于車站東咽喉以東部分站線,B區域范圍為車站東西咽喉范圍內的部分,選取2017年2月19日至2019年6月19日時間段內DEM圖像進行干涉分析,在A區域選取a、b、c三段(見圖2),B區域內選取d和e段(見圖3)進行累計變形分析,繪制時序累計變形分布圖(見圖4)。

圖2 A區域永久散射體分布

圖3 B區域永久散射體分布

圖4 車站內觀測點時序累計沉降量分布

由圖4可知,截止2019年6月9日,A區域a段高鐵路基平均累計沉降為-21.39 mm,b段的平均累計沉降為-14.28 mm,c段的平均累計沉降為-13.28 mm。B區域高鐵路基內d段的平均累計沉降為-9.67 mm,e段的平均累計沉降為-17.11 mm。a段的平均累計沉降最大,d段的累計沉降最小,b、c和e三段的累計沉降相近。從趨勢看,A和B區域內5段的高鐵路基的沉降趨勢相近。

從時序角度考慮,圖4中的5個監測段落在2017年5月至2017年9月、2018年4月至2018年7月兩個時序段內的平均累計沉降呈逐漸增加趨勢,時間與平均累計沉降呈線性關系,沉降較快;在2017年10月至2018年3月、2018年8月至2019年2月兩個時序段內,平均累計沉降較為緩慢,接近于無沉降狀態,特別是B區域的表現更為明顯。總體來看,2018年7月之后,沉降趨勢開始減緩。

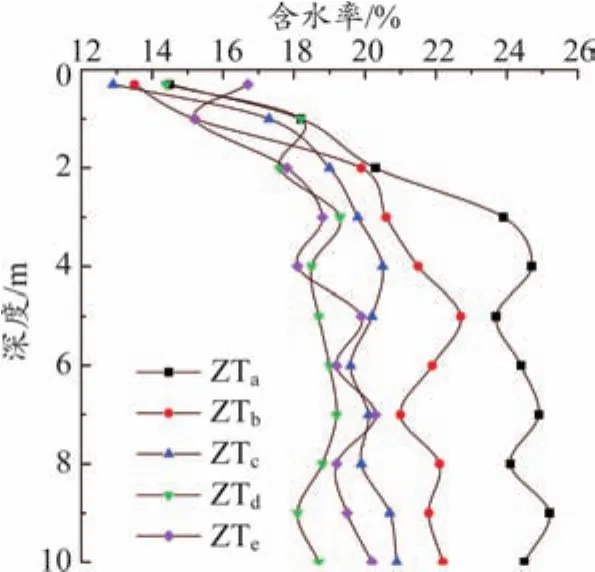

4 地基土密度及含水率特征

2018 年9 月底,在 a、b、c、d、e五個段內布設5 個鉆孔,孔位編號依次為 ZTa、ZTb、ZTc、ZTd、ZTe,分析地基土的含水率和干密度分布特征,取樣深度為10 m,繪制含水率和干密度隨深度的分布圖(見圖5和圖6)。

圖5 地基土含水率隨深度分布曲線

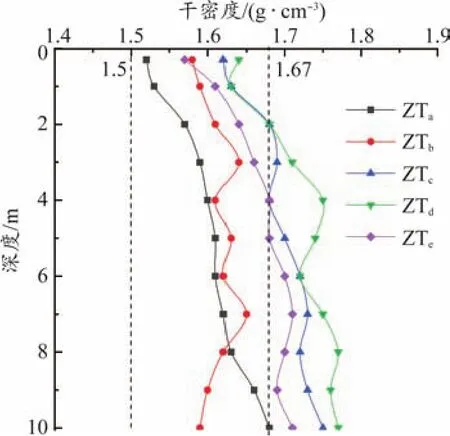

圖6 地基土干密度隨深度分布曲線

4.1 地基土含水率分布特征

圖5為地基土樣含水率隨深度變化曲線,可以看出,地基土樣的含水率在12.9%~25.2%間,其中地下0.3 m處土樣的含水率分布在12.9%~16.7%之間,地下2 m處土樣的含水率分布在17.1%~21.9%之間,地下4~10 m范圍內土樣的含水率分布在17.9%~25.2%之間。從含水率分布趨勢看,自上而下呈增加趨勢,地下2 m和4 m處為含水量增加趨勢的拐點,其中地下0~2 m范圍內的含水率增加較明顯,定義為快速增加階段;地下2~4 m范圍內的含水率增加趨勢減緩,定義為緩慢增加階段;地面以下4~10 m范圍內的含水率幾乎不變,定義為穩定階段。在快速增加階段,單孔地基土樣的含水率隨地基深度增加了大約30%;在緩慢增加階段,單孔地基土樣的含水率隨地基深度增加約10%;穩定階段的含水率幾乎無增加。

4.2 地基土干密度分布特征

圖6為地基土樣干密度隨深度變化曲線,可以看出,地基土樣的干密度在1.5~1.77 g/cm3之間,其中地下0.3 m處土樣的干密度分布在1.5~1.64 g/cm3之間,地下2 m處土樣的干密度分布在1.65~1.68 g/cm3之間,地下4~10 m范圍內土樣的干密度分布在1.6~1.77 g/cm3之間。從總體趨勢看,干密度自上而下逐漸增加,地下4 m處為拐點,在地下0~4 m范圍內干密度增加較明顯;地面以下4~10 m范圍內土體干密度增加較少。對比各點的干密度,ZTa點在地下0~8 m范圍內的干密度小于其他點位,對應的a段累計沉降較大;ZTd點的干密度自始至終大于其他點位,對應的d段累計沉降也較小。

根據地勘資料,該段地基黃土的天然干密度為1.5~1.67 g/cm3,土樣的干密度絕大多數分布在地基土天然干密度區間內。這說明地基處理范圍有限,對路基側溝外側地基土影響較小,干密度偏小,土壤滲透系數較大,地表積水容易下滲。

5 路基沉降原因分析

從氣候特征考慮,研究區域降雨主要集中在5月~9月,11月至次年4月為凍結期,主要以降雪為主,而PS-InSAR觀測數據提示,2017年5月至9月、2018年4月至8月兩個時間段內平均累計沉降速率較快,這段時間對應春夏季,降雨量較大;在2017年10月至2018年3月、2018年9月至2019年3月兩個期間內,平均累計沉降較為緩慢,這段時間對應秋冬季,降水較少,多數時間地表封凍,地表水入滲較為困難。路基的沉降與氣候和降水關系較為密切,但是總體而言,沉降速率有所減緩。

從地基土的含水率分布特征分析,地面以下0.3~4 m間的地基土樣含水率處于增加階段,地面以下4~10 m間的土樣含水率基本保持不變,結合文獻[16]研究結論,認為地表水入滲引起地基含水率增加。

從地基土的干密度分布特征分析,地基處理范圍有限,并沒有影響到側溝外側地基土,側溝外側地基土樣密實度偏小,土壤滲透系數較大,地表積水容易下滲。

綜合分析認為,該段路基位于車站內,地勢平坦,路基間的場坪匯水面積較大,橫坡較小,地表匯水通過路基兩側的側溝排水,而場坪地表為砂礫石,沒有采用合理的防水措施,造成雨水及融化后的雪水滲入地基下臥層,造成黃土路基下臥層濕化變形。另一方面,新建路基的側溝為C30混凝土結構,雨水和雪水從側溝邊滲入溝底黃土層,高含水率黃土的凍脹作用引起了側溝的開裂,而側溝的縱坡較小,排水不暢,溝內積水從裂縫中滲入黃土地基,進一步引起了地基的濕化沉降。

6 結論

通過采用PS-InSAR技術和現場勘查相結合的方法,研究了依托工程黃土路基的沉降特征和原因,得出以下結論:

(1)該段路基沉降主要發生在2017年5月至9月和2018年4月至8月兩個時間段,春夏季沉降速率較大,秋冬季相對平穩,總體沉降趨勢有所減緩。

(2)車站地基土的含水率沒有線性變化特征,在地下0.3~2 m范圍內土體含水率增加較快,2~4 m范圍內含水率增加速率減緩,4~10 m范圍內含水率基本穩定,地下2 m和4 m為含水率增加速率的臨界深度。

(3)路基部位地基處理影響范圍有限,路基側溝外側地基土干密度偏小,滲透系數偏大。

(4)車站場坪的匯水面積較大,排水系統不完善,地表為透水性較強的卵石土,且沒有采取防水措施,造成大氣降水滲入地基引起黃土層濕化變形。

(5)整治措施為需完善車站股道間場坪地表的防排水系統,做好地表卵石土層的防水措施和C30混凝土排水側溝防凍和防水措施。