國外自行車旅游研究熱點與演進趨勢研究

——基于CiteSpace 5.6.R5的文獻計量分析①

王浩,李立華,黃茄莉

1.中國科學院、 水利部成都山地災害與環境研究所山區發展研究中心, 成都 610041; 2.中國科學院大學 資源與環境學院, 北京 100049

伴隨全民低碳環保意識的覺醒和游客旅游體驗需求升級, 自行車旅游日益成為備受歡迎的國際旅游形式, 受到業界和學界的廣泛關注. 產業實踐方面, 北美及丹麥、 荷蘭等歐洲發達國家走在前列, 20世紀90年代, 英國、 美國等已規劃建立國家自行車道路系統、 行業協會或聯盟, 澳大利亞還將發展自行車旅游提升至國家戰略層面[1-2]. 新世紀以來, 低碳消費理念不斷傳播, 國際自行車賽事舉辦日益增多, 自行車旅游作為一項低碳環保兼具休閑娛樂功能的運動隨之在中國、 新西蘭等亞洲和太平洋地區盛行. 國外自行車旅游研究始于20世紀90年代末學界對環境和經濟可持續發展模式的關注, 2005年以來, 自行車旅游作為新興旅游發展模式的重要性越發凸顯. 學者們圍繞自行車旅游概念界定、 旅游者分類與需求、 旅游影響、 目的地管理等主題展開了系列探討[3-4], 研究方法呈現不斷優化趨勢. 反觀國內雖不乏運用傳統文獻分析方法對自行車旅游研究進行的總結[5], 但尚未有運用文獻計量方法, 繪制知識圖譜、 探索演進趨勢的嘗試, 該領域研究熱點及其前沿趨勢仍不明晰. CiteSpace是一款對研究熱點與前沿進行分析的信息可視化軟件, 具備關鍵詞共現、 突現詞檢驗等功能, 可對文獻數據進行便捷化處理[6]. 鑒于此, 本文擬運用CiteSpace5.6.R5軟件對國外自行車旅游研究進行綜述, 以期為國內自行車旅游研究和產業實踐提供理論參考.

1 數據來源與方法

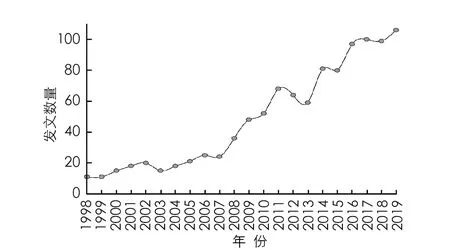

本文以Web of Science核心合集為數據庫. 基于文獻查閱和主題關鍵詞篩選, 選定“bicycle tourism” “cycling tourism” “bicycle touring” “bike tour” “bicycle travel” “cycling vacation” “bicycle tourist” “cyclist” “bicycle visitor”作為檢索詞進行主題檢索, 共獲取相關文獻1 096篇, 去除會議論文、 書評、 宣傳稿及其他與主題不符的文獻, 對檢索結果進行去重整理后, 最終獲取到1998-2019年間的1 068條文獻信息(截至2019年11月30日). 對文獻信息按年份整理可得到1998-2019年國外自行車旅游研究文獻數量年度分布圖(圖1). 從圖1可知, 近年來自行車旅游發文數量整體呈波動增長趨勢, 特別是自2005年以后整體增幅明顯, 峰值出現于2019年(106篇), 為1998年(11篇)的近11倍, 表明自行車旅游現已獲得學界較多關注.

圖1 1998-2019年國外自行車旅游研究文獻數量年度分布圖

2 結果分析

2.1 研究熱點

高頻關鍵詞對于揭示某一領域核心熱點具備較強解釋度[6]. 利用CiteSpace的關鍵詞共現功能, 設置閾值為TOP50進行關鍵詞圖譜分析, 可得到1998-2019年國外自行車旅游研究熱點關鍵詞共現圖譜(圖2). 根據CiteSpace文獻計量原理, 圖譜中節點的大小代表關鍵詞出現頻次, 顏色深淺反映該關鍵詞出現年份. 同時, 剔除主題不明確的熱點關鍵詞后, 再對共現頻次排名前100的熱點關鍵詞進行主題分類, 得到國外自行車旅游研究熱點關鍵詞列表(表1). 結合圖2與表1可以發現, 熱點關鍵詞主要集中在自行車旅游概念界定、 自行車旅游者分類與需求、 旅游影響、 目的地管理、 研究方法5大研究熱點主題.

圖2 1998-2019年國外自行車旅游研究熱點關鍵詞圖譜

表1 1998-2019年國外自行車旅游研究熱點關鍵詞列表

2.1.1 自行車旅游概念界定

自行車旅游既包含低碳特點, 又具有運動元素, 還兼具休閑功能, 是一種融合多種旅游形式和特點的“混雜體”. 在對其進行定義時, 國外學界主要經歷了3個階段. 20世紀90年代以前, 該領域的研究較少. Tobin[3]最早回顧了風行于19世紀80年代歐洲的“自行車潮”現象, 認為自行車旅游是人們以自行車為交通工具的一種觀光、 休閑方式, 這是最早關于自行車旅游的描述性定義; 20世紀90年代中后期, 自行車旅游在英國、 丹麥、 新西蘭等發達國家最先興起, 部分學者給出了較具代表性的概念定義. 如Lumsdon[7]提出, 自行車旅游可以是半天或一天的觀光游或者遠距離的休閑度假活動, 其基本標志是旅游者認為騎行是其旅游活動中的重要部分. Simonsen等[4]認為, 自行車旅游是一種任何國籍的人都可以從事的不同于一般短途通勤活動的休閑娛樂方式; Ritchie[8]則基于新西蘭的自行車旅游情況給出了更為全面的概括: 自行車旅游是旅游者離開其常住地至少24小時或者一晚, 其目的在于觀光或度假, 且以騎行作為主要交通方式, 既可以獨立進行也可由旅游機構組織的一種旅游方式. 整體來看, 此階段的定義雖對騎行距離和時間做出限定, 但仍對自行車旅游者特征、 類型等缺乏限定, 且對旅游目的、 時間等限定過于寬泛. 新世紀以來, 自行車旅游潮流開始涌向新西蘭、 澳大利亞等地, 受產業實踐推動, 其技術定義相繼出爐. 其中, 以Lamont[1]提出的技術定義影響最大, 其認為, 自行車旅游類型包括一日游(最小的非往返旅行距離為50 km且旅行時間超過4小時)和過夜游(最小的旅行距離為40 km且停留時間超過一晚); 旅游目的主要包括度假、 娛樂、 休閑和參加或觀看自行車比賽等; 組織形式包括團體組織(如參加商業或者慈善騎行活動)及獨立組織. 這一技術性定義成為之后產業實踐和學術研究的重要參考, 但因其主要針對澳大利亞自行車旅游發展制定, 故該標準是否適用于其他國家仍有待商榷.

2.1.2 自行車旅游者分類與需求

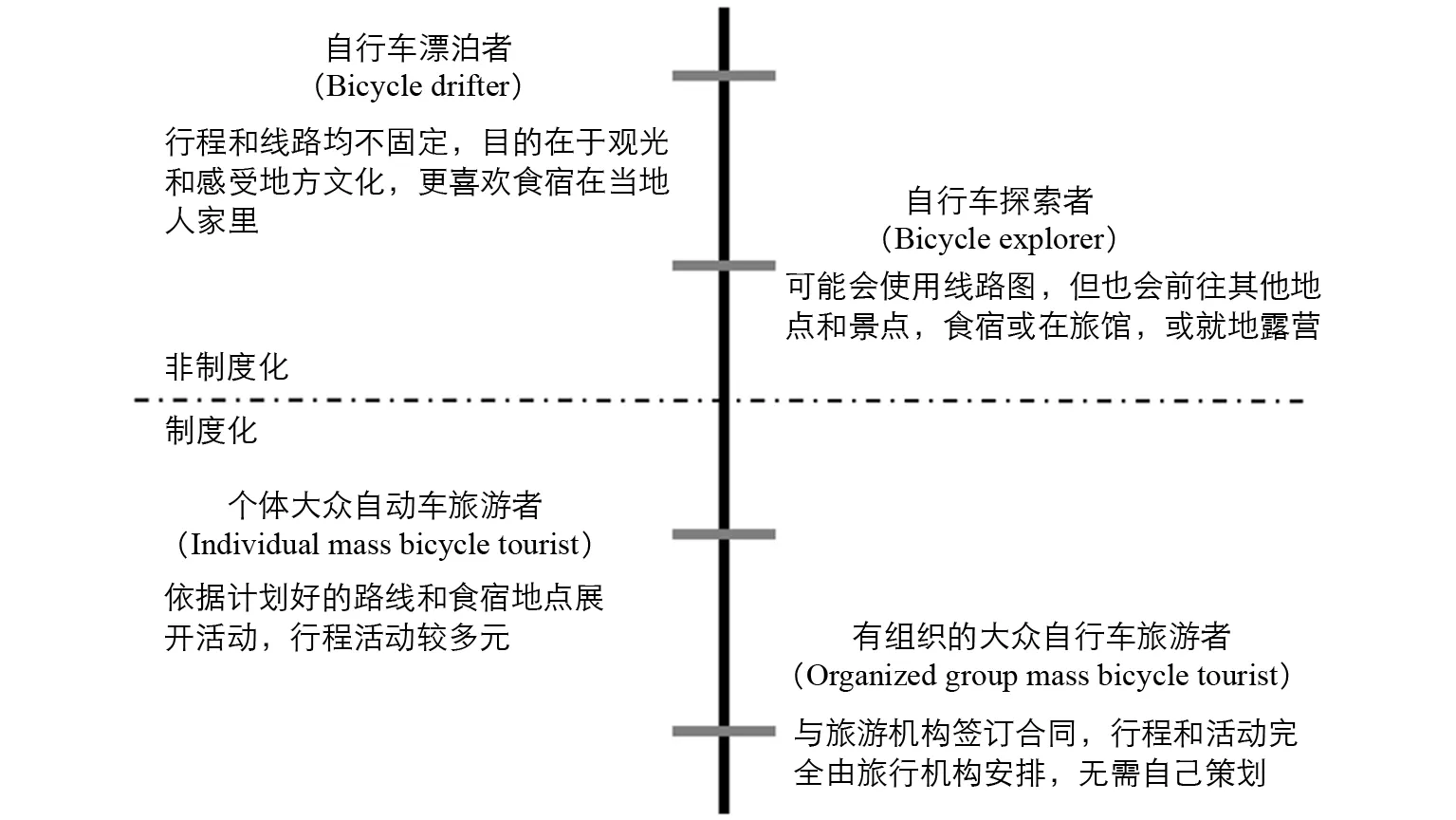

與自行車旅游概念界定類似, 自行車旅游者的“輪廓”也經分類體系不斷完善而逐漸清晰. 早期研究以“自行車”作為判斷自行車旅游者的唯一標識, 自行車旅游者特征相當模糊. 隨著自行車旅游概念日益豐滿, 對旅游者的劃分也被提上日程. 如: 按照旅游者是否將騎行作為旅游體驗的全部活動, 自行車旅游者被劃分為狂熱騎行者(Cycling enthusiast)和騎行愛好者(Occasional cyclist)[3]. 顯然, 此類劃分方法區分標尺并不明確. 21世紀以來, 各類自行車賽事的舉辦推動自行車旅游快速發展, 在產業驅動下出現更加細化的劃分方法, 如Lamont[1]提出可將其劃分為獨立自行車旅游者(Independent bicycle tourist)、 休閑自行車騎行者(Recreational(day trip)cyclist)、 賽事參與者(Tourist of attending events)3類, 該方法將自行車賽事旅游者加入旅游者分類, 雖部分解決了長久以來賽事旅游者在歸類時被“懸置”的問題, 但實際上, 賽事參與者既包括旅游者也包括其他工作人員, 因此統計口徑的規范性和科學性存疑; Pesses[9]則根據科恩的旅游者分類方法提出更為成熟“四分法”方案, 其依據制度化程度將旅游者劃分為自行車漂泊者、 自行車探索者、 個體大眾自行車旅游者、 有組織的大眾自行車旅游者4類群體的“連續體”(圖3), 該分類方法認為自行車漂泊者是完全獨立騎行、 追求體驗最大自由化的騎行者; 而有組織的大眾自行車旅游則是完全商業化的旅游行為, 旅游者活動受到嚴格限制, 其他兩類的旅游者體驗則處于這兩個類別之間, 該方案因充分考慮到自行車旅游者體驗的自由化和商業化程度, 明顯更為科學有效.

圖3 自行車旅游者分類[9]

需求方面, 從表1中“physical activity” “conservation” “health” “participation” “recreation” “reality”等高頻詞可以看出, 自行車旅游者需求較為多元, 主要可歸納為身體健康需求、 世俗休閑需求、 精神升華需求3類. 早期研究聚焦旅游者身體健康需求、 世俗休閑需求. 在身體健康需求方面, 研究發現旅游者將騎行作為運動鍛煉的有效方式, 追求其在降低血壓、 增強心肺功能、 延長壽命等方面的身體健康績效[10]; 在世俗體驗需求方面, 旅游者則希望通過騎行實現遠離交通噪音、 欣賞風景、 放松身心、 交友、 休閑娛樂等旅游目的[11]; 近年來, 伴隨研究者“凝視”角度的拓寬深入, 加之長途騎行旅游者“超脫”于大眾旅游者的個性化旅游需求日益顯露, 學界對自行車旅游者需求解讀發生轉向, 表現為從旅游者精神需求切入的研究明顯增多. 有研究發現[12], 盡管自行車旅游者的需求會因不同的細分市場而有所差異, 但其主要的深層需求在于挑戰自我、 逃避現實、 尋求身心的和平與安寧等方面; 有研究[13]運用休閑動機理論對其需求展開定量探究, 發現與大眾旅游者相比, 自行車旅游者十分關注騎行對身體的再創造與恢復功能, 即通過騎行體驗重塑“完整的自我”. 也有研究者[14]基于存在主義真實性理論展開剖析后認為, 自行車旅游者的最大需求在于尋求“冒險與真實”, 這為構建自行車旅游者精神需求理論框架斬獲到哲學層面的支撐和依據.

2.1.3 旅游目的地管理

在旅游目的地語境下, “management” “sustainability”在圖2中的節點較為突出, 且該熱點下的代表性關鍵詞在5大熱點中占比最大, 表明在自行車旅游效益驅動下, 目的地營銷管理和可持續發展問題成為當前研究的又一熱點. 在營銷管理方面, 研究主要探討線路營銷和目的地國家的形象塑造等內容. 自行車道建立初期, 往往作為通勤小徑之用, 其旅游價值并未充分彰顯. 在自行車旅游經濟的驅動下, 目的地營銷管理話題掀起熱潮, 如根據旅游線路的安全性、 便捷性、 交互性、 與自然風景融合等需求, 有學者[7]提出利用廢舊鐵路以及與現有公路串聯等方式進行線路改造、 建立風景名勝小徑等方法達到合并現有資源、 帶動鄉村發展、 減少環境污染的目的. 此外, 沿線露營地、 路標、 公共廁所、 便利店、 維修點等支持設施和配套服務的完善也被一再強調[1]. 針對目的地形象的提升, 學界們提出一方面可從旅游資源、 可達性、 基礎設施、 輔助設施等供給角度提升自行車旅游地的吸引力[8], 另一方面則需以旅游者所期望的旅游體驗出發, 從推廣線路的可達性與挑戰性、 排除安全隱患、 規范目的地管理、 提供即時旅游信息、 發放旅游紀念品、 營造和諧的目的地氛圍等需求維度滿足游客需求, 以打造更具吸引力的國際旅游目的地[13]. 同時, 在自行車旅游市場日趨成熟的趨勢下, 如何打造可持續的旅游目的地成為不少國家關注的焦點. Simonsen等[4]最早于1996年發文明確提出自行車旅游對目的地經濟和環境可持續發展具有重要意義. 此后的研究多延續目的地供給視角, 提出可從打造環保、 智能、 共享的自行車系統、 優化道路的安全性、 實現道路的分區分段管理等路徑發力[9], 也有研究從友好社區建設[8]、 自行車旅游與葡萄酒旅游融合等角度進行探索. 整體而言, 基于游客視角的目的地可持續發展研究仍呈空白狀態, 如何從游客滿意度、 體驗感知等需求視角促進目的地可持續發展值得期待.

2.1.4 自行車旅游影響

自行車旅游影響主要表現為兩方面, 一是對目的地的影響, 以經濟影響為主; 二是對旅游者自身的影響, 分為身體和心理2個層面. 早期研究主要集中于旅游對目的地的影響, 研究認為自行車旅游能夠為目的地及沿線帶來可觀的經濟效益. 宏觀層面上, 研究發現自行車旅游者消費能力較強, 旅行停留時間較長, 經合理培育后市場潛力較大. 如有學者發現, 與汽車旅游等形式相比, 自行車旅游者在沿線農村地區停留時間更長、 消費更多, 從而有利于帶動沿線鄉村社區經濟復蘇與協同發展[15-16]; 微觀角度來看, 自行車旅游者的興起, 在帶動沿線鄉村等欠發達地區的住宿、 餐飲、 車輛保養與維修等產業人員就業的同時, 也對偏遠且尚未開發的線路、 景點景區起到有效宣傳推介作用, 有利于資源稟賦較高的景觀走進大眾視野, 從而為挖掘當地旅游資源價值、 推動目的地創收提供持續動力[17]. 近年來, 也有部分研究關注到自行車旅游對環境的消極影響, 如Dickinson等[18]認為, 由于旅游者往往需要通過其他交通工具將自行車運輸到目的地, 這使得其環境效益難以客觀測算. 同時, 自行車賽事的舉辦, 也可能給環境帶來潛在負面影響, 如土壤侵蝕、 壓實和植被踩踏、 傾軋等[19].

除上述影響外, 自行車旅游帶來的身體和心理影響現已成為學界關注的焦點. 身體層面上, 通過對騎行前后長距離、 高強度自行車旅游者的脈搏、 血壓等指標進行測量發現, 騎行可能導致騎行者頸部、 背部、 手和膝蓋等部位骨骼意外損傷和神經損傷[20]; 而在心理層面, Otero等[21]學者研究認為, 自行車旅游能夠為旅游者帶來心理上的正面效益, 例如: 改善自我認知、 感受身心和諧、 尋找到久違的存在感與真實感等. 然而, 也有研究發現[9], 自行車旅游作為一種“孤獨的努力”, 它使旅游者離開自己的舒適空間, 旅游者也可能產生心理焦慮和壓力等負面情緒. 并且, 自行車旅游作為旅游者渴望“在路上”的個性化表達方式之一, 是否會導致運動成癮等心理疾病的出現目前仍不明確.

2.1.5 研究方法

國外自行車旅游的研究主要采取質性研究和定量研究2種方式展開. 在數據獲取方法上則較為多元. 其中, 質性研究方面, Mitchellt等[22]在關于“樂觀偏差”(Rosy view)現象的研究中, 采取參與式觀察和準實驗方法對為期3周的自行車旅游團隊展開追蹤調查, 發現自行車旅游者對于旅行的評價呈現“高-低-高”的變化規律. Lumsdon等[7,23]則利用騎行日記就北海自行車騎行者和二戰時期瑞典騎行者的消費特征、 騎行經驗進行文本分析和回顧, 發現自行車旅游使得沿線農村地區物價上漲、 人們的支出水平上升. 此外, 隨著移動視頻影像技術和GIS技術的日益成熟, 更多研究開始嘗試對自行車旅游者的流動性體驗特征、 自行車道遠程控制系統展開研究, 并創新提出視頻民族志等新的質性研究方法[24-25]. 在定量研究方面, 早期主要對自行車運動員的脈搏、 血壓等指標進行測量, 發現高強度、 長距離的騎行易誘發騎行者骨骼、 神經以及生殖系統等方面的疾病[26]; 近年來, 更多研究綜合運用問卷調查、 訪談、 模型等方法對目的地發展現狀、 騎行者需求、 動機等進行深層次探究. 如Winters等[12]通過對溫哥華1402名自行車賽事參與者進行問卷調查, 評估73個旅游動機因子后發現, 參與者最主要動機是遠離交通噪音、 污染及欣賞優美風景, 這對自行車線路選址和設計具有重要參考價值. Meng等[27]則依據目標導向模型(MGB), 收集中國某自行車俱樂部中394位自行車游客的數據展開實證研究, 發現態度、 主觀規范、 感知行為控制以及積極預期情緒直接影響自行車旅行者的行為意圖. 整體來看, 早期研究多運用參與式觀察、 訪談等質性研究方法對自行車旅游現象進行簡單描述, 近年來基于問卷調查[8]、 SEM[27]、 便攜式生理指標測量儀等新方法的定量研究雖有所增加, 但整體仍停留在較淺層次的數理統計層面, 結合心理學、 人類學、 地理學、 實驗學等相關學科進行跨學科的研究方法創新相對不足, 且基于相關成熟理論的案例研究、 實驗研究亦相當匱乏.

2.2 演進趨勢

將代表國外自行車旅游研究熱點的高頻關鍵詞進行主題路徑分析, 可得到 1998-2019年國外自行車旅游研究熱點演進時區圖譜(圖4), 該圖譜按時間順序依次呈現每個關鍵詞的首現年份, 便于對國外研究熱點展開縱向分析, 把握其演進趨勢.

圖4 1998-2019國外自行車旅游研究熱點演進時區圖譜

結合圖1國外研究發文量的變化趨勢可將該領域研究劃分為3大階段:

(1) 現象探索階段(1998-2004年). 20世紀90年代后期, 隨著英、 美等國的自行車綠道系統(NCN)相繼建成, 在東海岸綠道聯盟(East Coast Greenway Alliance)等眾多騎行組織和團體的宣傳推廣下, 自行車旅游在發達國家風行一時, 相關研究開始陸續關注到這一潮流. 以1998年Simonsen和Jorgenson發表的第一本自行車旅游專著為標志, 自行車旅游研究正式起步, 此階段研究重點在于目的地規劃、 管理及其經濟效益, 主要是基于產業層面的市場調研、 潛力分析、 發展建議, 并對自行車旅游概念進行初步定義, 整體而言, 該階段研究水平較為有限, 僅有“bicycle tourism” “destination” “management” “economic”等少數幾個關鍵詞.

(2) 理論總結階段(2005-2015年). 隨著全球環境問題日益突出, 低碳、 環保的綠色發展方式開始為更多國家所關注, 2003年英國出版能源白皮書《我們能源的未來: 創建低碳經濟》, 首次對低碳經濟進行詮釋, 低碳理念開始在全世界范圍廣泛傳播, 自行車旅游作為典型的低碳環保經濟模式引發學界更多關注. 但與早期自行車旅游研究主要關注產業經濟不同, 受新世紀初以來的體驗經濟研究熱潮影響, 該階段研究開始以旅游者需求為導向, 旅游者人口和行為特征、 需求特征、 體驗及其影響因素等內容頗受關注, 且在產業實踐敦促下孕育出更為規范的自行車旅游技術定義. 值得注意的是, 此階段研究仍以游記文本、 視頻影像、 GIS軌跡等數據素材為主, 質性研究仍占主流, 基于案例的定量研究、 綜合研究、 跨學科研究較少.

(3) 理論深化階段(2015年以后). 該階段發達國家自行車旅游產業趨向成熟, 自行車停車場(Fietsdepot)、 自行車公園(Bike parks)、 自行車租賃(Bike rentals)等配套產品與服務發展如火如荼, 加之環法自行車賽(Tour de France)等國際性賽事成功舉辦, 對自行車旅游文化(Cycling culture)的推廣和成型起到重要助推作用[29], 自行車旅游對目的地經濟的“引擎”驅動作用和可持續發展策略成為政府部門關注的焦點, 亦成為學者們探索的新熱點. 圍繞此熱點, 學者們主要從目的地基礎設施智能化、 共享化、 分區分段管理、 社區參與等角度進行探索[8-9]; 此外, 隨著自行車旅游潮流開始涌向中國等亞洲國家和地區, 如何借鑒和輸出發展經驗也成為學界感興趣的話題[28]. 研究方法上, 運用模型、 實驗等方法對旅游者體驗及其影響因素進行量化實證成為新趨勢[22,27], 一定程度上助推了該領域研究邁向更深層次. 歸納而言, 國外自行車旅游熱點呈現“產業發展—旅游者需求—目的地可持續發展”的過渡順序, 在方法上則遵循由質性研究向質性研究和量化研究并舉的演進規律.

3 結論與展望

3.1 結論

研究熱點上, 自行車旅游(bicycle tourism)、 自行車旅游者(cyclist)、 管理(management)、 可持續性(sustainability)等是熱點關鍵詞; 自行車旅游概念、 旅游者分類與需求、 目的地管理、 旅游影響、 研究方法是五大熱點主題, 目前概念適用性存疑、 旅游者體驗和需求缺乏關注、 研究方法創新不足等“桎梏”亟待破解.

演進趨勢上, 國外自行車旅游研究發文數量呈波動增長趨勢, 2005年后整體增幅明顯, 結合研究熱點時區圖譜, 可大致將其劃分為現象探索階段、 理論總結階段和理論深化階段3個階段; 研究內容上遵循“產業發展—旅游者需求—目的地可持續發展”的脈絡深入; 研究方法上則呈現由質性研究向質性研究和量化研究2種方法并舉的過渡.

以上實踐表明, CiteSpace在對海量文獻信息進行計量分析時具有客觀、 高效、 可操作性強的突出優勢, 是對傳統文獻綜述方法的一種有力補充.

3.2 展望

第一, 完善自行車旅游概念框架. 作為兼具生態環保和旅游休閑功能的新業態, 自行車旅游近年來在各國悄然興起, 但限于概念定義、 測評體系等理論基礎存在短板, 導致其在生態、 經濟、 文化等多方面的效益一直無法得到有效測度, 產業邊界和產品形態十分模糊, 研究統計口徑、 學術研討邊界也亟待統一. 盡管國外的自行車旅游定義趨近成熟, 但仍存在相關概念混淆、 衍生概念模糊、 技術定義普適性存疑等問題. 未來研究可以現有定義為參照, 從供給和需求2種視角對自行車旅游及其相關概念進行系統區分和定義; 還可以從統計標準和口徑上對其技術性定義予以科學規定, 創造性提出適用于中國情境的本土化概念.

第二, 加強基于游客體驗的目的地可持續發展路徑研究. 自行車旅游作為“慢”旅游的重要形式, 具有典型的流動性、 具身性、 實踐性特征, 騎行者能夠“設身處地”地與目的地的人、 物、 景等進行深入互動, 感知目的地的“冷暖”, 因此目的地任何“隱秘的角落”都可能被放大. 既有研究多從供給層面給出目的地可持續發展建議, 未來研究可從旅游者體驗一側發力, 關注自行車旅游者騎行過程中的情感變化、 身體感受、 情境氛圍感知等內容, 以便為目的地的營銷和可持續發展提供基于騎行者體驗及其滿意度方面的理論指導.

第三, 關注細分群體深層動機與價值追尋. 文獻綜述過程中, Pesses的自行車旅游者分類體系引起筆者高度注意, 特別是非制度化的自行車漂泊者, 其具備的“行程和線路均不固定, 目的在于觀光和感受地方文化, 更喜歡食宿在當地人家里”等特征與近年來日益火爆的入藏騎行者、 臺灣環島騎行者等騎行群體行為有著高度相似, 這些渴望擯棄制度化和商業化的旅游行為背后隱藏的深層動機、 體驗感受與價值追求值得探討, 未來研究可對不同細分群體的人口和行為特征、 騎行動機與價值感知等方面的差異給予更多關注.

第四, 注重實驗研究范式借鑒和運用. 傳統自行車旅游研究多采用斷面數據或文本分析, 致使結論信效度問題受到質疑, 而源自自然科學的實驗研究范式以論證強度高、 科學性強的突出優勢, 已被廣泛運用于旅游學等眾多社會科學研究中. 自行車旅游者, 特別是遠距離自行車騎行者由于旅行時間較長、 強度較大, 有較好的實驗基礎條件. 因此, 未來研究可基于手機移動終端、 眼動儀、 心電、 腦電、 皮膚電、 事件相關定位等便攜式生理指標測量設備, 借鑒心理學、 神經科學等相關學科理論, 設計更多的準實驗或實驗室實驗, 以深入探究自行車旅游的身體效益、 健康風險、 體驗感知、 精神效益等現存難點問題, 為自行車旅游研究方法開拓新的“疆域”.