王曉菲:紡織女工圓了“狀元夢”

王迪

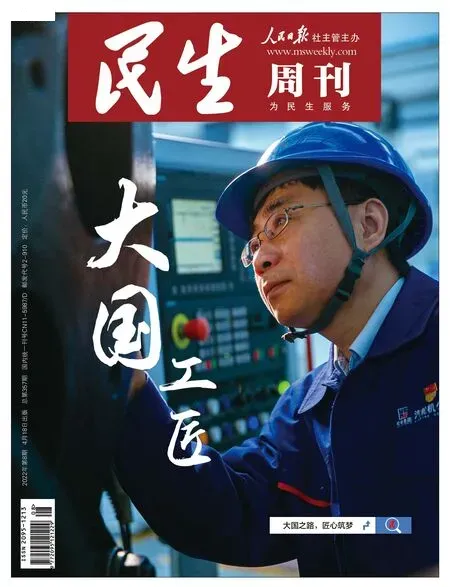

山東德州恒豐集團高級技師王曉菲

正值青春年少,她選擇了進車間當紡織工人;“溫度高、濕度大,不分晝夜、勞動強度大”,面對艱苦環境,她仍一如既往全心投入;作為山東德州恒豐集團高級技師,王曉菲用了近20年時間,詮釋了新時代“一線紡織女工”勤學苦練、勇于創新的工匠精神。

從2003年入職至今,本著對目標的執著追求和艱辛歷練,王曉菲從一個普通的農家女孩成長蛻變為行業高級技師,并先后獲得全國技術能手、全國五一勞動獎章、全國勞動模范、全國人大代表等多重榮譽。“要想從平凡崗位上脫穎而出,就要有不拋棄不放棄、肯下苦功夫、善啃‘硬骨頭’的勁頭。”王曉菲接受《民生周刊》記者采訪時說。

85后的王曉菲,出生在山東省德州市陵城區丁莊鄉苑莊村的一個普通農村家庭。2001年,初中畢業后的她考上了當地的陵城一中。

當時家里經濟拮據,二哥上大學要交學費,大哥面臨結婚需要蓋房,懂事的王曉菲選擇了放棄學業,上技校、當工人,補貼家用。

就這樣,17歲的王曉菲考入德棉技校,經過兩年學習,2003年7月,她被分配到德棉股份有限公司細紗車間,當上了一名擋車工。

“噪聲大、環境差、三班倒。”剛進車間時正是高溫高濕的盛夏,轟隆隆的機器聲和四處飛濺的棉絮,再加上車間 33℃的高溫,讓剛走出校門的王曉菲,一度感到“吃不消”。

當豐滿的理想遭遇現實的打擊,憑借骨子里的倔勁,王曉菲迎難而上。“干一行就要愛一行,我一定可以做好。”

作為一名細紗車間擋車工,王曉菲平時的主要任務是接斷頭、換粗紗、做清潔、查質量,即每天負責將細紗機的斷頭接齊,將紡完的粗紗換下來,定時做好機臺除塵、巡回等工作,并檢查設備各部件運轉狀況,嚴格控制好紗線疵點,以降低生產損耗。

“由于管紗在錠子上運轉時轉速非常快,如果操作方法不對,在紗線接頭時,右手中指槽容易被鉤破,拔管時也特別容易磨出血泡。”回想起最初那段日子,王曉菲說,每天上千次地重復著同一個動作,手指經常被細紗勒出一道道血痕。“每天下了班,整個人就像散了架一樣。”

成功,從來不會一蹴而就。當時和王曉菲一起進廠的42個學員,走了一撥又一撥。有一次,王曉菲頂著滿身痱子,忍不住給家里發牢騷,甚至有回去重考高中的念頭。父親看出了王曉菲的心思,于是給她講了老紡織工人郝建秀成長的故事,鼓勵她攻堅克難、挑戰自己。

“全國勞動模范”郝建秀13歲進工廠,不到16歲摸索出“細紗工作法”并全國推廣,整個紡織行業的產量大幅提高,成為全國紡織系統的一大創舉。后來,學習歸來的郝建秀開始走上領導崗位,從青島國棉八廠的副廠長干起,歷任市、省、部委領導,直至2003年3月當選為全國政協副主席,成為國家領導人。

榜樣的力量,總是催人奮進。從那時起,王曉菲就暗暗下定決心,要向勞模學習,爭取成為紡織“狀元”。

天道酬勤,入行一年后,王曉菲憑借各工序優秀的操作技能和扎實的應知理論知識,成為她所在車間的“種子隊員”。

2008年,她代表企業參加全國棉紡行業細紗工職業技能競賽,最終以102.626分的成績奪得大賽冠軍,同時被中國紡織工業聯合會授予“全國紡織行業技術能手”稱號,王曉菲用了5年的時間,實現了自己的“狀元夢”。

紡織業作為我國傳統產業之一,一度面臨技能設備落后、勞動強度大的困境。在王曉菲看來,傳統產業不是夕陽產業,只要堅持創新引領,傳統產業也能成為朝陽產業。

為提高生產效率,緩解紡織女工勞動強度,2007年,王曉菲和同事一起,經過兩個多月的反復研究、試驗,創造出“緊密紡繞皮輥斜接頭操作法”,突破了傳統的正向抵管接頭法。應用之后,一個車間43臺車每班用工減少了6人,每天的產量反而增加了一噸多,同時紗線斷頭率下降了近五成。

此外,在一次次試驗和總結中,王曉菲還創造出“羅卡絲緊密紡繞皮輥接頭法”和“羅卡絲緊密紡單手接頭法”等創新操作法,在改紡過程中,提出“改紡不停車”等操作方法。

“王曉菲創新操作法”不僅提高了接頭速度和質量合格率,也為企業創造了可觀效益。

2018年,年僅33歲的王曉菲當選第十三屆全國人大代表。兩會期間,習近平總書記到山東代表團參加審議時,與代表一一握手。當與王曉菲握手時,王曉菲向總書記匯報自己是一名車間紡織工人。總書記親切地說:“紡織工人很了不起。”總書記的話讓王曉菲深受鼓舞,但同時,她也深感肩上責任重擔。

為履行好職責使命,她積極參加專題調研和執法檢查活動,到處走訪聽民聲,收集民意。履職4年來,王曉菲充分發揮代表作用,總計提交建議38份,為營造良好的競爭環境,持續推進產業健康升級,作出一份貢獻。

2019年,國家批復了“王曉菲技能大師工作室”,王曉菲通過開展技能培訓、技術革新和研發等相關工作,3年時間里培養了大批紡織業優秀技能人才。2021年,她帶領恒豐技術團隊成功申請了企業技能人才自主評價和專業技術職稱評審資質,在全省率先開展“一評雙證”試點工作。在她的帶領下,恒豐集團通過開展企業技能人才自主評價,累計評價2425人,極大充實了技能人才隊伍。

一花獨放不是春。王曉菲清楚地意識到,要想讓企業、行業、藍領工人群體發展得更快更好,不能只靠個人的進步,團隊力量更重要。隨著一批批新人陸續進入企業,她甘當人梯,無私奉獻,主動承擔起“傳幫帶”任務,培養出了一大批優秀徒弟。

近20年的車間一線工作經歷,讓王曉菲認識到:工匠精神不僅存在于“高、精、尖”產業和領域,也在每一個普普通通的車間里發光出彩。