小微企業減稅降費政策效應調查研究 *

張月友 方 瑾 陳 鳳

一、引言

近年來,為優化稅收結構,激發市場主體活力,穩定經濟增速,促進經濟高質量發展,也為積極應對國際稅收競爭挑戰,深化供給側結構性改革,發揮市場決定性作用,我國推出大規模減稅降費政策。特別是出臺了一系列支持小微企業發展的稅費優惠政策,包括調高增值稅起征點、調高應納稅所得額上限、階段性降低社保費率等。但伴隨減稅降費深入實施,關于政策落實是否到位、效果如何,存在一些分歧。一方面,有研究認為,中國總稅收和繳費率的同比下降,主要得益于小微企業所得稅減半征收的優惠政策擴圍,(1)Pw C and the World Bank.Paying Taxes 2020[R].尤其是制造業增值稅稅負下降明顯,與民生、生態文明、高科技相關的行業更為顯著(王喬和徐佳佳,2020)。另一方面,也有研究認為,盡管減稅降費政策不斷強化,企業對優惠政策的獲得感并不強(鄭方輝和費睿,2019)。這與政策執行不到位(劉方,2019)、“一刀切”的激勵政策在企業層面的實際效應存在差異(柳光強,2016)、小微企業對外部環境與政策變化感知力弱(孫玉棟和孟凡達,2016)等有關。之所以有這種分歧,主要是因為研究者的觀測視角、關注行業和使用數據差異較大。實際上,研究減稅降費政策,不僅要從宏觀層面分析小微企業整體受益度,更需要深入實地調研,使用微觀數據,從企業層面挖掘政策效應的異質性。而且因生產性服務業多具有輕資產和知識密集型特征,是中小微企業經營的主要領域,故研究時不僅要關注制造業小微企業在減稅降費過程中的稅負變化,更要關注服務業小微企業的稅負變化。另外,由于我國財政收入的最大特點是“稅輕費重”,而本輪減稅降費加大了降費力度,因此,不僅要研究小微企業的減稅效應,更應研究小微企業的降費效應。

本文考察減稅降費政策的落實及其對小微企業的影響,主要開展以下工作:第一,通過發放調查問卷,準確獲取微觀企業稅費數據,更加精確地量化小微企業稅費變動情況,并統一了各實際稅費率變量測算口徑,提高研究結論可信度;第二,考察政策的累積效應,更加翔實、全面地研究整體及分類稅收的減稅效應和降費效應;第三,分行業從微觀企業視角考察宏觀政策落地情況,既為理解減稅降費政策效應提供堅實的微觀證據,也為完善結構性稅收政策提出合理的政策建議。在接下來的第二部分,先以S省193.12萬戶小微企業整體為研究對象,直接使用該省稅務局提供的權威數據,從宏觀層面分析小微企業減稅降費政策落實情況;第三部分使用S省1164戶小微企業調查數據,從微觀層面分行業考察小微企業的政策感知情況;第四部分在了解減稅降費政策落實情況基礎上,進一步利用現代科學計量方法和技術,實證研究小微企業減稅效應和降費效應;第五部分分析小微企業減稅降費政策問題及原因;最后部分是政策建議。

二、小微企業減稅降費政策落實情況

我國對小微企業的界定標準,主要有三:統計認定標準、增值稅口徑認定標準和企業所得稅法認定標準。其中,統計上的“小型、微型企業”與稅收中的“小規模納稅人”和“小型微利企業”的界定標準既有交叉又有區別。為了統一采集口徑與標準,本文使用2019年企業所得稅法的“小型微利企業”認定標準,(2)根據2019年最新的企業所得稅法認定標準,小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元三個條件的企業。并且注意了符合企業類型廣泛、區域分布廣泛、持續正常經營、從業人數穩定等特點。為避免新冠肺炎疫情的外生沖擊對政策效果產生不利影響,以及考慮2020年后階段性的減稅降費政策有序退出,樣本數據的時間跨度為2019年疫情發生前的2016年至2019年上半年。由于全國層面詳細的稅費數據不可得,本部分從宏觀視角考察小微企業減稅降費政策落實情況,主要以S省小微企業為研究對象。

截至2019年6月,S省全省有小微企業193.12萬戶。從受益度看,2019年1~6月,S省共計192.21萬戶小微企業享受了各項減稅降費政策,同比增加80.72萬戶,增長72.4%。享受優惠政策的小微企業占全部小微企業的比重為99.5%,戶均享受減稅降費優惠達1.14萬元,比2018年增加0.48萬元。小微企業優惠政策的享受面和享受金額均有所擴大。

從減稅降費規模看,2019年上半年,小微企業享受各類減稅降費共計218.16億元,比2018年同期增加100.93億元,增長86.1%。其中,減稅是大頭,規模達到203.37億元,占比93.22%;剩下的14.79億元是降費,規模較小。歸屬2019年新政產生的新增減稅105.27億元,占比51.8%,減稅降費新政力度進一步凸顯。

分主要稅種看,企業所得稅和增值稅作為企業納稅和優惠政策重頭戲,是減稅降費主體。2019年1~6月,S省小微企業共享受企業所得稅優惠103.96億元,同比增加83.14億元,增長4倍。其中,2019年新政產生的新增減稅57.31億元。S省小微企業共享受增值稅優惠74.20億元,同比增加30.06億元,增長68.1%,其中,2019年新政產生的新增減稅26.74億元。S省小微企業享受其他稅種優惠25.21億元,歸屬2019年新政產生的新增減稅21.22億元,但其他稅種優惠總額同比減少10.55億元,減少29.5%。究其原因,主要是由于有些地區房產稅、土地使用稅征期調整所致。

2019年上半年減稅降費規模和2019年上半年新政減稅規模分別如圖1和圖2所示。

圖2 2019年上半年新政減稅規模

分行業看,制造業和批發零售業是小微企業減稅降費的主要受益行業,政策指向性強。2019年1~6月,S省制造業小微企業享受各類稅收優惠57.89億元,占全部稅收優惠的28.50%;批發零售業小微企業享受各類稅收優惠69.25億元,占全部稅收優惠的34.10%。兩大行業小微企業稅收優惠占全部小微企業稅收優惠的六成以上(見圖3)。

從對財政的影響方面看,總量上,小微企業減稅降費在稅務部門組織收入中的占比不大,財政總體可承受。2019年1~6月,S省小微企業減稅降費總額占同期稅務部門組織各項收入總額的2.0%。其中,減免各項稅收占稅收收入總額的2.5%,減免其他收入占其他收入總額的0.6%。分級次看,在S省小微企業減稅總額中,屬于中央級的減稅額為84.64億元,占減稅總額的41.6%,占同期稅務部門組織中央級稅收收入的2.1%;屬于地方級的減稅額為118.73億元,占減稅總額的58.4%,占同期稅務部門組織地方級稅收收入的2.9%。無論從減稅規模還是減稅占比看,小微企業減稅對地方的影響都比對中央的影響大。

圖3 2019年上半年分行業小微企業減稅規模及占比

三、小微企業對減稅降費政策的感知情況

由于我國小微企業規模小、形式多樣、核算不健全,微觀視角研究涵蓋全部小微企業的稅費政策感知情況存在重大困難,本文選取S省典型性小微企業作為考察對象。根據2019年企業所得稅小型微利企業認定標準,選取有代表性的小微企業1164戶(在S省N市、Z市和D市三地分別選取525戶、400戶和239戶),并開展問卷調查研究。覆蓋行業為制造業383戶,占32.9%;建筑業180戶,占15.5%;房地產業44戶,占3.8%;商業(含餐飲、住宿)149戶,占12.8%;交通運輸業55戶,占4.7%;生產性服務業206戶,(3)本文將服務業分為消費性服務業、分銷服務業、生產性服務業和公共服務業四大類。占17.7%;其他行業147戶,占12.6%。樣本企業行業分布與S省全省小微企業行業分布基本吻合。

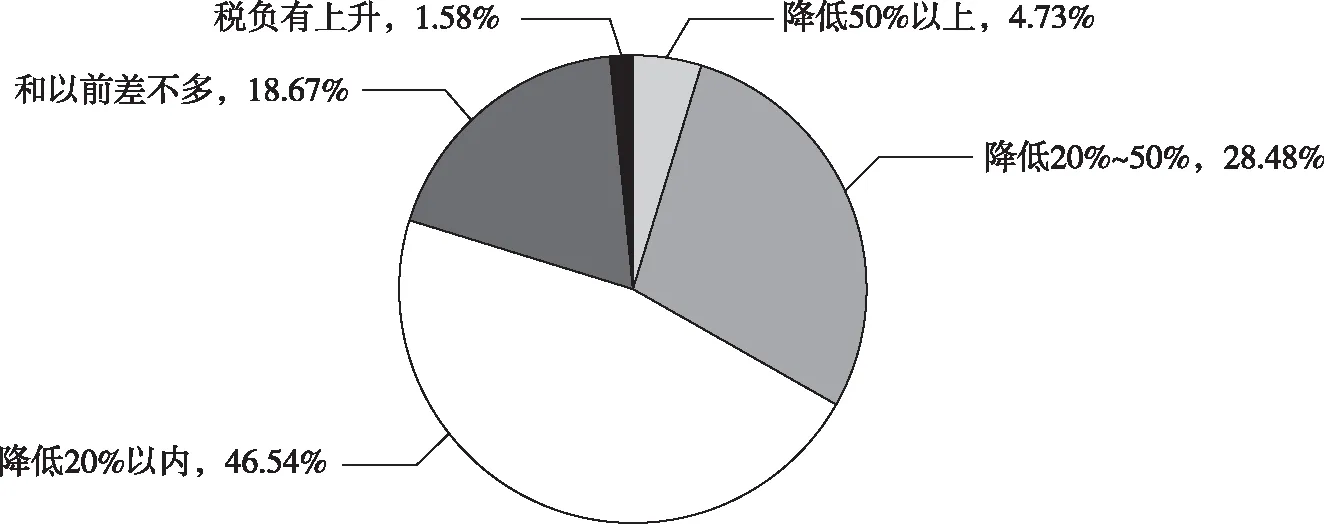

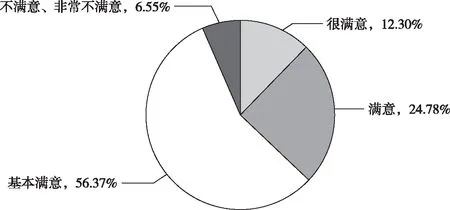

從調查問卷反映情況看,減稅降費政策實施降低50%以上整體負擔的小微企業有54戶,占全樣本比例約為4.73%;降低20%~50%負擔的企業有325戶,占全樣本比例約為28.48%;降低20%以內負擔的企業有531戶,占比達到46.54%。即,共計有79.75%的納稅人感到稅負比以前有不同程度降低。但仍有213戶企業認為減稅政策沒有作用,稅收負擔和之前差不多,還有18戶企業的稅負不降反增,這兩類小微企業占比分別達到18.67%和1.58%(見圖4)。另外,對當前稅率水平滿意情況的調查顯示,分別有137戶和276戶企業表示“很滿意”和“滿意”,占比分別達到12.30%和24.78%;而對稅率基本滿意的小微企業有628戶,占總體樣本的56.37%,明顯高于其他類型,但這些企業也期望稅率進一步降低;對企業所得稅率表示“不滿意”和“非常不滿意”的企業僅占總體樣本的6.55%(見圖5)。總體來看,大多數小微企業感受到稅負有所下降,且對當前稅率表示滿意,僅有少數企業沒有稅負優惠獲得感或對企業所得稅率不滿。說明隨著國家和地方政府對小微企業發展的支持力度加大,減稅降費政策卓有成效,大部分企業都可以享受到優惠政策“紅包”,小微企業整體獲得感較強。

具體來說,2019年上半年,樣本企業共計享受各類減稅降費1840萬元,戶均享受稅費優惠1.58萬元,略高于全省平均水平。分行業看,除制造業外,房地產小微企業稅負高于其他行業,但稅負水平呈下降趨勢。商業小微企業(含餐飲、住宿)稅負也呈逐年遞減趨勢,2018年稅負率僅為0.79%,遠低于其他行業稅負。交通運輸業小微企業雖然在2016年全面“營改增”后稅負下降明顯,但后三年較為穩定。建筑業小微企業稅負不降反升,其在2018年及2019年上半年的平均稅負都超過以往年度,平均稅負率在3.1%左右。究其原因,“營改增”后,建筑企業由于勞動力成本等因素取得發票難度較大,進項抵扣不足,個別建筑企業稅負反而有所上升。

圖4 降低企業整體稅負情況

圖5 企業所得稅稅率滿意情況

另外,從企業規模看,相關調查數據顯示,營業收入300萬元以下(含300萬元)的小微企業平均稅負率為10.27%;營業收入300萬~2000萬元(含2000萬元)的小微企業平均稅負率為5.08%;營業收入2000萬元以上的企業平均稅負率為1.24%。顯示出規模較小的小微企業稅費負擔較重,規模較大的小微企業稅費負擔反而較輕的規律。這可能是因為,雖然規模較小的小微企業營業收入少,但投入的成本費用也少,使得可獲得的稅收優惠等相應減少,加上核算管理不健全、政策享受不充分、憑證不合法等造成理應扣除的稅費無法扣除;而會計核算更為健全、規模相對較大的小微企業投入研發、生產的成本與費用較多,可獲得的稅收優惠如加計扣除、減計收入等相應增加。同時,規模更大的企業在市場競爭、議價能力、稅費轉嫁等方面存在優勢,也使稅費負擔降低。

四、減稅降費政策經濟效應分析

(一)數據說明與模型設定

1. 測算數據說明

對上文S省三地1164戶小微企業樣本企業開展實證研究,時間周期為2016~2018年及2019年上半年。(4)由于在2015年和2016年,針對小微企業的減稅政策并無明顯變化,本文只考察2016年后的政策變化所產生的效應。通過問卷調查方式獲取企業信息,總計共發放1164份問卷,回收1164份。(5)后續研究中,剔除邏輯錯誤和數據缺失,具體模型中的樣本觀測值有所差異。

2.模型設計

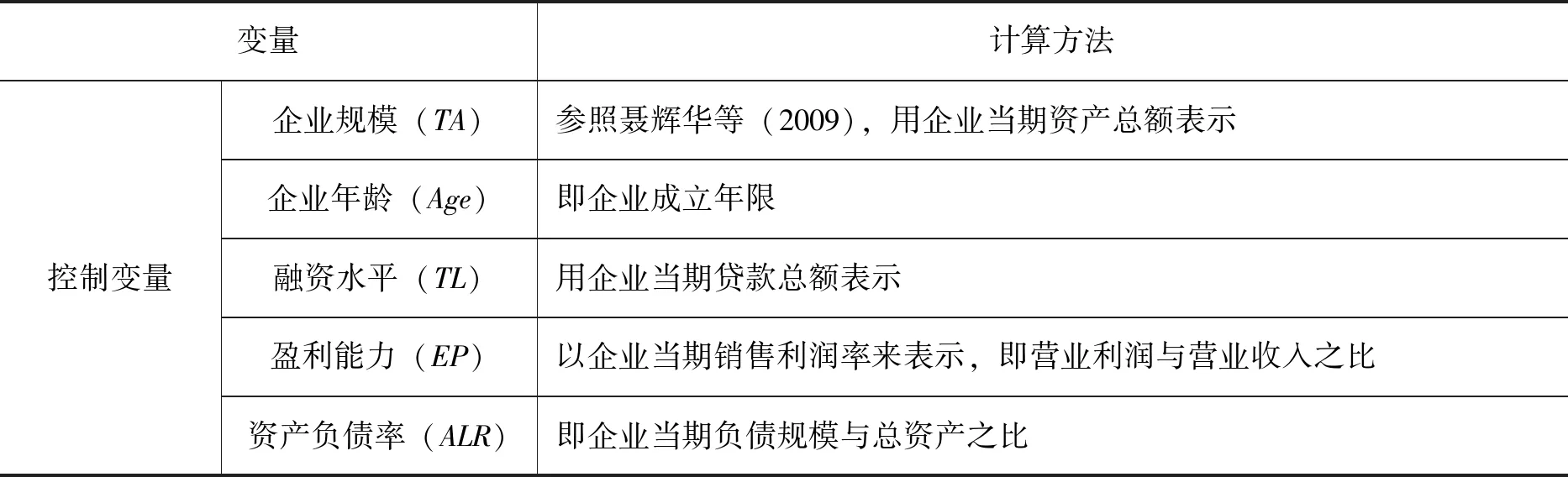

(1)變量選擇。根據以往相關文獻的研究,減稅降費政策的實施主要會對企業的成本、收入、投資情況、勞動生產率、就業、勞動者收入和研發投入等產生影響(Auerbach et al.,1995;Jousten,2007;莫蘭瓊,2014;申廣軍等,2016;許偉和陳斌開,2016)。因此,本部分考察小微企業減稅降費的經濟效應,我們預期,減稅降費會為小微企業帶來成本下降,促進企業收入、固定資產投資、勞動生產率、勞動者就業和收入的提升。核心解釋變量選取實際有效稅率和費率,該指標用企業繳納的各項稅收總額和費用總額與當年營業收入之比來衡量。此外,考慮除稅收情況之外,企業的企業規模、企業年齡、融資水平、盈利能力和資產負債率也有可能影響納稅企業的發展效益(聶輝華等,2009;Zhang et al.,2018;周黎安等,2007),因此,將上述變量都納入控制變量。具體變量定義如表1所示。為了可比,也參照申廣軍等(2016)對增值稅率的構建,以同樣的方法計算企業所得稅率、實際稅率和實際費用率。

表1 主要變量說明

續表

(2)模型構建。一系列減稅政策實施對小微企業經營和經濟發展可能產生的效應是本文探究重點,因此設立以下基準模型:

Yit=α0+αjPolicyjXit+μi+σt+εit

(1)

Yit=β0+β1Xit+βnZ+μi+σt+εit

(2)

其中,i代表企業,t代表年份,將Y設為因變量,即企業受到影響的各效應變量。X為企業實際稅率或費率。因企業所得稅和增值稅是減稅降費政策重頭部分,本文在考察減稅和降費所產生的政策效應之外,還分別考察這兩類稅收優惠的政策效應,因此,X分為四類。Z為控制變量。μi表示企業i的固定效應,σt表示時間固定效應,εit表示隨機擾動項。Policyj代表是否享受到政策優惠的虛擬變量,其中j=1,2,3,4,分別表示是否享受到2016年、2017年、2018年和2019年的稅收優惠。

(3)

相比于普通最小二乘法、工具變量法和極大似然法等估計方法,由于廣義矩估計(GMM)放寬假定條件,不需要知道隨機擾動項的準確分布信息,允許隨機擾動項存在異方差和序列相關,所得到的參數估計量比其他參數估計方法更有效,并且能在一定程度上解決模型中變量的內生性問題。因此,針對上述模型,我們首先選擇GMM方法對基準模型進行回歸。本文主要借助Stata 15.1軟件得到有關模型估計結果。

(二)減稅降費政策效應的檢驗結果

1. 稅收優惠政策的累積影響

“十三五”以來,國家在增值稅、企業所得稅和其他地方各稅種中,不斷給予小微企業政策優惠。包括:增值稅小規模納稅人起征點從3萬元提升至10萬元;企業所得稅小型微利企業認定標準中的應納稅所得額從3萬元逐步提升到6萬元、10萬元、20萬元、30萬元、50萬元、100萬元,直至2019年大幅度提升至300萬元,從3萬元至300萬元,整整提升了100倍;研發費加計扣除比例從50%提升到75%,逐步擴大初創科技型企業優惠范圍;地方稅種方面,增值稅小規模納稅人從2019年起可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加等。根據經濟新常態對政策不斷調整與完善,政策力度一步步加碼,為小微企業適應市場經濟發展提供了有效的推動力。這些政策大部分屬于持續性政策,對小微企業的企業經營和經濟發展產生滯后和累積效應。

利用2016年至2019年上半年樣本小微企業數據,考察稅收優惠政策變化對小微企業的累積效應。無論從綜合各項優惠政策,還是分增值稅和企業所得稅考察,2019年都表現為小微企業樣本期內最優稅收受惠年限,說明減稅政策對小微企業發展累積影響效應明顯。

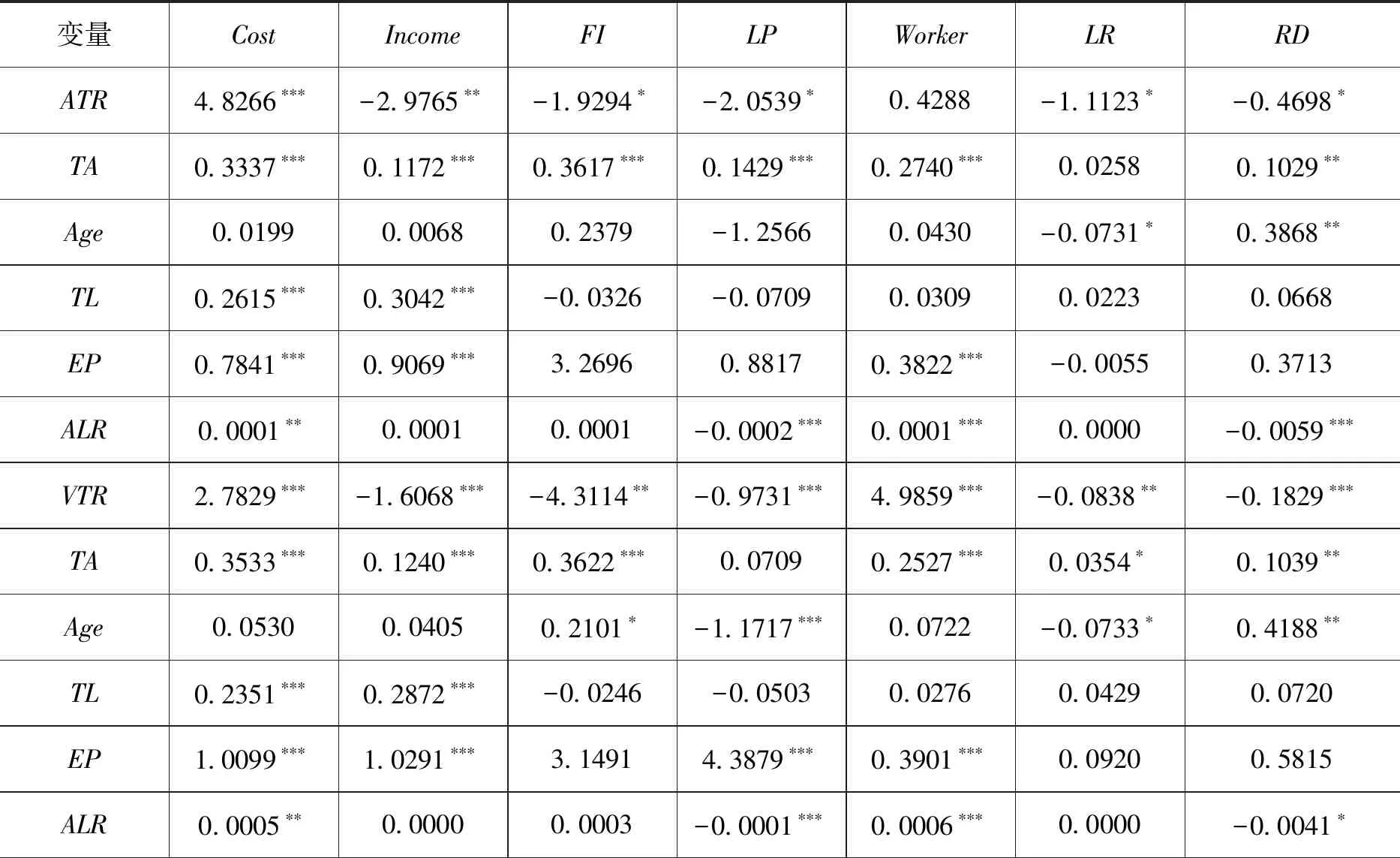

2. 稅收優惠政策對小微企業發展的具體效應

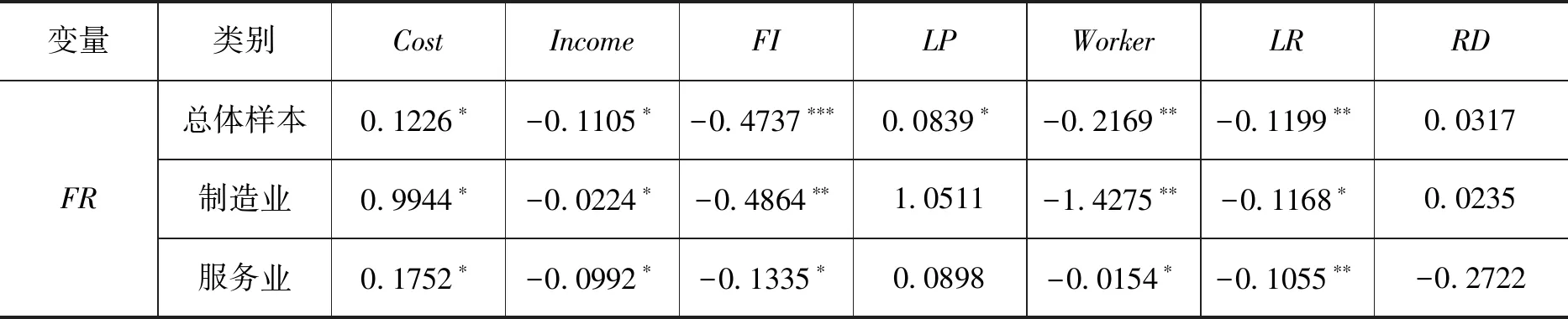

小微企業減稅政策所產生的具體效應結果顯示,(6)利用2019年1~6月相關數據對2019年全年數據進行測算。其中稅收總額、企業成本、固定資產投資、企業貸款總額、營業收入、營業利潤、企業增加值和總資產都是按照1~6月數據的兩倍得到,資產負債率按1~6月數據計算,企業年齡、員工數不變。實際稅率的降低節約了企業成本,同時對企業收入、投資、勞動生產率和單位勞動力工資的提升有顯著促進作用。小微企業實際稅率每下降1%,企業成本降低4.83%,營業收入增加2.98%,勞動生產率提高2.05%,投資有效增長1.93%,企業研發投入增加0.47%,勞動者報酬提高1.11%(見表2)。這與理論預期一致,表明小微企業減稅的經濟效應初步顯現。但實際稅率與小微企業用工人數之間呈正向關系,小微企業實際稅率的降低并不能在短時間內發揮促進就業作用。這一結論與理論預期不符。但相關調研數據印證了這一點:S省多數小微企業在享受稅收優惠政策的同時,并沒有明顯擴大用工規模,甚至部分小微企業為縮減開支,在不影響正常經營情況下,努力減員。這可能是因為,一方面,盡管減稅政策切實降低了小微企業負擔,但由于其他經營活動成本(如用工成本)不斷上升,無法吸引企業將減稅所帶來的成本節約用于擴大招工。另一方面,相比于其他類型企業,大多數小微企業經營規模擴張較慢,對人工的需求總體波動不大。因此,稅收優惠對促進小微企業就業可能存在滯后效應。

表2 減稅政策的影響效用檢驗

續表

分增值稅和企業所得稅兩大稅種考察小微企業減稅效應發現,各變量的系數檢驗結果與總體樣本的檢驗結果也基本類似,就業的結果依然沒有達到預期。總體來說,增值稅減稅效應要強于企業所得稅。其原因可能在于,企業經營的主要行為是生產商品和服務,與企業增加值是密不可分的。而增值稅又直接涉及企業商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值部分,降低增值稅率會促進生產者進一步創造出更多增加值,因此,在企業各項經營行為中,增值稅的影響更為直接。

3. 分行業稅收優惠政策的具體效應

分制造業和服務業兩類行業考察小微企業減稅效應發現,各變量的系數檢驗結果與總體樣本檢驗結果基本類似,不斷加大的稅收優惠力度,促進了制造業和服務業小微企業成本的降低、營業收入的提高、勞動生產率的提升、投資規模的擴大、研發投入的增加以及勞動者報酬的上漲,但不同類型小微企業對減稅表現出不同程度的影響。綜合各變量影響彈性及顯著性程度,各類稅收優惠政策對制造業小微企業的減稅效應強于服務業。

4.小微企業降費政策效應

降費政策對小微企業的累積效應和具體經濟效應與減稅政策有所差異。(7)在S省千戶樣本企業問卷調查中,存在有關行政事業性收費數據統計不全問題,剔除部分數據不全企業后,有關降費政策效應分析的樣本量有所減少。具體來說,小微企業實際費用率每下降1%,成本將降低0.12%,投資將上升0.47%,勞動者報酬將增加0.12%(見表3)。但降費政策對小微企業的勞動生產效率、研發投入的影響效果與預期不符。實證結果顯示,實際費用率越低反而抑制了勞動生產率和研發投入的增加。這可能與降費政策主要促進了勞動密集型小微企業用工有關,也可能與降費規模太小,政策力度遠遠弱于減稅政策有很大關系,還可能是因為降費政策的實施存在滯后反應,其正向作用需要在長期政策的持續進行下才能顯現出來。另外,對就業效應的檢驗發現,政策的累積效應有所增強,而且小微企業實際費用率每下降1%,就業將增長0.22%,降費政策對就業產生了顯著促進作用。這一結果與減稅效應完全不同。這可能與政策主要圍繞降低社保費率、調整社保繳費基數、提高養老保險基金中央調劑比例、殘疾人就業保障金等分不開。因為這些降費政策直接降低了企業用工成本,為小微企業增加勞動力就業提供了進一步保障。

表3 降費政策的影響效用檢驗

從分行業小微企業樣本降費政策效應的考察結果顯示,各變量的系數檢驗結果與總體樣本的檢驗結果基本類似。降費政策促進了制造業和服務業小微企業成本的降低、營業收入的提高、投資規模的加大、就業的增加及勞動者報酬的上漲,但降費對這兩類企業的勞動生產效率和研發投入效應依然不理想。在成本、營業收入、投資、勞動者報酬和就業效應中,制造業和服務業類型的小微企業表現出不同程度的影響。制造業企業的成本、投資、勞動者報酬和就業的降費效應要大于服務業。而服務業企業營業收入的降費效應要大于制造業。

五、小微企業減稅降費政策存在的問題

綜上所述,基于宏觀層面的官方數據和微觀層面的調查數據分析顯示,隨著S省減稅降費政策力度不斷加大,落實情況不斷完善,小微企業減稅降費規模大幅增長,政策效應也初步顯現,小微企業有實實在在的減負獲得感。基于千戶樣本企業的實證研究也發現,盡管減稅和降費政策“組合拳”對小微企業成本降低、營業收入提高、投資增加和勞動者報酬上漲具有增強作用,對小微企業促進就業、提高勞動生產率和增加研發投入存在互補效應,但S省小微企業的減稅政策經濟效應不及預期,而降費政策的經濟效應雖符合預期但影響較小。這說明,在各項減稅降費政策實施過程中,還存在一些阻礙其發揮政策效應的突出問題。

1.減稅降費普惠性不及期盼,部分企業稅負反增

國務院常務會議多次明確要求,減稅降費要確保制造業稅負明顯降低,確保建筑業、交通運輸業等行業稅負有所降低,確保其他行業稅負只減不增。但在執行層面,S省部分企業稅負穩定,部分企業稅負不降反增。S省千戶小微企業調研數據顯示,2015年至2019年上半年,交通運輸業小微企業稅負率分別為4.06%、3.34%、3.39%、3.23%和4.77%;2018年及2019年上半年,建筑業稅負水平均超過以往年度,平均稅負率在3.1%左右。可見,交通運輸業小微企業只在2016年全面“營改增”后稅負下降明顯,后三年較為穩定。而建筑業小微企業稅負依然攀增。同樣,對于營業規模較小的小微企業也有類似情況,除多數小微企業無法享受企業所得稅紅利外,調研中還發現有18家小微企業稅負反增。

導致上述現象原因有多種。第一,部分小微企業對新的優惠政策不敏感或容易忽視。第二,部分小微企業不能依法有效取得抵扣發票,無法充分享受稅收優惠。第三,部分小微企業存在發票索取困難和憑證不合法,或由于自然人臨時性開票,未留下聯系方式,稅務部門無法獲取退稅賬戶,從而無法辦理退庫手續等多種問題,造成企業無法成功進行進項抵扣,致使政策享受不充分。第四,近幾年稅收社保征繳有所加強,客觀上也增加了小微企業負擔。第五,稅制本身扭曲要素配置。企業所得稅受益度雖大,但需要具備盈利前提條件,導致實際受益企業少。而增值稅受益面雖廣,但由于減稅總額不高,企業實際受益度有限。例如,2018年S省N市小微企業盈利面僅有27.6%,剩余72.4%的虧損小微企業或零申報企業無法享受減稅紅利。小微企業減稅降費普惠性不及期盼,既與經濟下行壓力加大的經濟形勢有關,也凸顯了稅務主管部門對企業開展稅收宣傳和指導工作的重要性。

2.政策落地實實在在,實際受惠不及預期

調查顯示,在享受稅收政策優惠后,依然有44.33%的樣本小微企業認為目前的最大困難是市場蕭條、需求不足。為維持在市場中所占份額,有34.71%的企業被動降低產品售價。盡管減稅降費意在為小微企業節約成本,政策落地也實實在在,但由于經濟形勢下行,加上相對于壟斷企業和大中型企業,小微企業議價能力較低,市場競爭能力較弱,那些主要處于產業鏈中下游的小微企業較容易受上游企業價格打壓,導致政策減負存在上下游企業受益不均衡情況,小微企業實際享受到的實惠不及預期。

3.部分政策缺乏持久支撐,影響納稅人形成穩定預期

現行減稅降費政策多是有期限規定(雖然有一些政策獲得延期)的臨時性政策。例如,涉及小微企業增值稅減稅的《財政部 稅務總局關于延續小微企業增值稅政策的通知》和《財政部 稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》政策文件截止日期分別為2020年12月31日和2021年12月31日。涉及小微企業所得稅減稅的《財政部 稅務總局關于擴大小型微利企業所得稅優惠政策范圍的通知》、《財政部 稅務總局關于進一步擴大小型微利企業所得稅優惠政策范圍的通知》和《財政部 稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》政策文件截止日期分別為2019年 12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日。帶有明確期限規定的政策文件使市場主體對政策持續性存疑,導致企業預期不穩,影響擴大生產和投資決策。從對樣本企業調查情況看,小微企業并沒有因為享受稅收優惠政策而顯著增加用工,主要就是由于減稅政策的短期性不足以影響企業長期用工決策。例如,調查中,有企業法人代表表示“目前訂單都是月結加承兌,銷售成本及運營壓力非常大,小企業需要長久稅收政策的扶持”。

4.政策優惠臨界點稅負畸變,臨界點企業稅負不公平

我國減免稅屬于“一刀切”模式,導致在減免稅優惠臨界點,稅負會產生質的飛躍。例如,“對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人免征增值稅”政策對處于10萬元臨界點上下的納稅人產生極大的稅負差別:10萬元以內的納稅人完全免稅,一旦超過10萬元,納稅人需對全部銷售額納稅。在此次調研企業中,有248家小微企業月銷售額略高于起征點,處于臨界點至高于臨界點30%區間內。臨界點企業稅負不公平問題導致這些納稅人不愿擴大規模,增加生產。另外,一些具有季節性銷售特點的納稅人在銷售旺季的銷售額也會超過“臨界點”,從而也無法享受優惠政策,干擾季節性銷售企業正常生產和采購決策。“一刀切”不僅破壞市場配置資源,還催生企業為避稅而作廢發票、更正申報等非生產性活動和行為。再如,所得稅優惠政策中的職工人數和資產條件,也將一部分剛超過臨界值的企業擋在稅收優惠門外。特別是使一些勞動密集型企業和資本密集型微利企業因從業人員或資產超過限額而無法享受減稅優惠。而在經濟減速期,勞動密集型企業對穩定就業至關重要。如果這些企業不能享受小微企業稅收優惠,對當地經濟發展和社會穩定都將造成沖擊。

5.降費政策惠及面小,力度有待進一步加大

研究結果顯示,小微企業降費規模只占減稅降費總額的6.78%,遠低于減稅規模,而且降費的政策效應出現了諸多與預期相反的結果。另外,小微企業的降費政策惠及面也較小。如社保新政規定,城鎮職工基本養老保險單位繳費比例高于16%的企業,可降至16%。而原本就低于16%的企業,研究提出過渡辦法。這些企業基本享受不到降費政策優惠。更重要的是,就16%的養老保險繳費率而言,仍有57.65%的樣本小微企業認為負擔偏重。樣本企業的建議匯總還顯示,如果養老保險繳費率還能夠繼續下調,21.05%的小微企業建議養老保險繳費率再下調2%,14.69%的樣本企業建議再下調4%,19.50%的企業建議再下調6%,9.97%的企業建議再下調8%,甚至有27.66%的企業建議再下調10%。

六、政策建議

(一)落實稅收法定原則,完善稅制體系設計

當前減稅政策為企業發展帶來諸多利好,如果以法律的形式固定下來、長期實施,不僅有利于營造公平公正、開放透明的市場環境,有利于合理引導市場預期、穩定市場主體信心,而且有利于在競爭中優化資源要素配置,推動新舊動能轉換,培育并壯大技術先進、知識密集、附加值高、成長性好、帶動性強的小微企業,從而實現總體經濟的高質量發展。同時,法律形式可以避免因政策頻繁變動且相互沖突引致的資源消耗。因此,針對政策缺乏持久支撐,影響納稅人形成穩定預期問題,建議對現有減稅政策進行全面效應分析,結合過往稅制改革經驗,對符合當前經濟形勢要求、滿足企業發展需要的政策或條款固定下來,形成稅法修訂草案。例如,將企業所得稅法對小微企業的認定標準修訂為現行標準等。對實踐中呼吁要完善新增的內容做好整理,深入分析、科學研判,通過法律的形式推行長期穩定的低稅低費模式,實現企業更權威、更穩定、更長期的預期,不斷促進企業的投資與創新積極性。

(二)優化稅收優惠標準,解決臨界點稅負不公平問題

稅收優惠需堅持中性原則,避免稅收政策對經濟活動造成干擾扭曲。針對小微企業增值稅起征點稅負畸變問題,可考慮使用應納稅額扣除等方法。例如,對月銷售額超過10萬元小規模納稅人,設置增值稅月銷售10萬元的扣除額,將納稅人每月總銷售收入扣除10萬元后按余額計算繳納增值稅。通過構建一種“漸變式”的小微企業減免稅模式,避免稅負大起大落,弱化減免稅政策本身因素對小微企業生產經營產生不利影響。

(三)優化小微企業減稅政策設計,擴大所得稅減稅受益面

針對小型微利企業中虧損戶較多的現實情況,建議出臺關于虧損企業的優惠政策,擴大減稅政策的惠及面。例如,可將高新技術企業和科技型中小企業延長虧損結轉年限的政策適用于小型微利企業,適當延長小型微利企業的補虧年限,使虧損的小型微利企業在扭虧為盈后,能夠有更長的期限彌補以前年度的虧損,進一步幫助其降低成本,增強市場競爭力。

(四)繼續改進稅務管理,切實增強納稅人的獲得感和幸福感

針對小微企業財務人員能力不強等問題,除了鼓勵小微企業加強財務人員業務素質培養,提高對政策的獲知和學習能力之外,還要積極推進“放管服”改革,提升納稅服務水平。稅收優惠政策的辦理程序復雜而煩瑣,積極推進“放管服”改革就要加快涉稅行政審批流程,簡化納稅人設立、遷移、注銷等手續,改進納稅人優惠備案和合同備案,做好稅務部門服務工作。

(五)加強政策宣傳力度,確保減稅降費政策落實落細

針對減稅降費政策宣傳力度不夠的問題,一方面,地方政府可以通過政府網站、報紙雜志和微信微博等新媒體,大力宣傳普及減稅降費新政,并為需要咨詢解答的納稅人提供咨詢方式和渠道;另一方面,面向企業和群眾積極召開宣講會和座談會,傳遞減稅降費信息,與企業和群眾面對面地進行接觸和交流,有效提高小微企業對政策的理解程度。此外,各級主管部門要對稅務窗口相關經辦人員進行專業化培訓,只有稅務經辦人員充分準確理解政策,才能不打折扣地執行政策。

(六)扎實開展企業調研,保障企業實際受惠

各級主管部門應深入企業,做好減稅降費政策執行的調研工作。一方面,對涉企減稅降費政策執行情況進行深入了解,發現問題、反映問題、解決問題;另一方面,做好稅務數據統計分析工作,彌補小微企業會計核算不完整缺陷。

(七)降低政府性基金、公用事業和行政事業性收費,杜絕亂收費、亂攤派

相比大中型企業,小微企業存在工資不高、用工不穩定、管理不規范等問題,一些政策制定涉及企業與員工間的利益分配等,通常難以準確把握合適的標準,而社保繳納就是這樣的政策。因此,加大降費政策力度,應在其他政府性基金、電氣水等的公用事業定價和行政事業性收費方面找準著力點,適當降低收費水平,同時要杜絕和防止基層政府部門或者行業協會的亂收費、亂攤派行為。