跨界聯動 形影相隨

在人類漫長的發展歷史中,藝術與科學是斬斷愚昧和野蠻的兩把利劍,也是現代文明的基礎。藝術的蓬勃發展, 往往緣于科學技木的進步、政治的開明。特別是在進入信息文明時代,政治對藝術的影響力,會被削弱,而科技進步則成為影響藝術發展的最大外因。事實上,藝術與科技的深度融合,促進了藝術創新及其創作模式、方式、手段的優化升級, 進而促進了藝術產業形態、發展方式的重大轉型。

但目前,藝術界與科學家之間,還存在著一道不可逾越的鴻溝——科學家看到了科技進步能在藝術領域大有作為,不斷地利用科技去影響藝術,有一種“電腦”替換“人腦”的沖動,有把藝術精品產業化的“不軌之心”;而不少藝術界卻對科技進步創作的藝術品嗤之以鼻,依舊獨來獨往,依舊充耳不聞,根本沒有感受到科技進步對藝術創作來說,就是“洪水猛獸”的沖擊。

一、科學家對藝術的“沖動”與“調戲”,是對藝術創新的最大促進。

眾所周知,現在的科研,大多數都是“團伙作案”,這是科技迅猛發展的關鍵。例如,袁隆平團隊、鐘南山團隊、嫦娥工程團隊等等。然而,反觀藝術創作的普遍現狀,絕大多數藝術工作者都還是“單干戶”(也有藝術團隊,但與科研比,應該算是鳳毛麟角)。這種力量的懸殊,自然會造成發展速度的不同,造成科技一路風馳電掣,藝術卻依舊蝸牛爬行的局面。

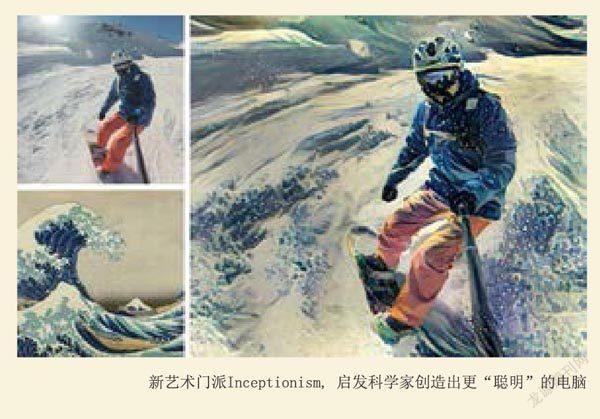

如今,科技與藝術的平行線狀態,已經在逐漸打破。但,這是科學一方在認認真真地靠近藝術,在主動“調戲”藝術,而藝術一方卻不以為然,似乎還認為科技在“耍流氓”呢。以人工智能進行文學創作為例,“人工智能‘續寫名著的現象受到輿論聚焦。在人工智能的‘作品中,‘林黛玉大戰孫悟空之類‘腦洞大開的情節紛紛亮相,大大超出了一般人的預料。面對《聊齋志異》里的經典故事,人工智能竟然創作出了‘蒲松齡筆下的狼襲擊了多個城市卻無人能敵的現代式情節”。

確實,這些人工智能創作的文學作品,非常一般,甚至讓不少藝術修為高者不屑一顧。但是,我們如果用發展的眼光來看,科技至少實現了人工智能“能不能寫”這個顛覆性的大突破。爾后,則是科學家們要解決“會寫”和“精品”的問題。在此,筆者不得不提醒各位藝術家,人工智能的自學能力,可不是“百年樹人”那般慢騰騰的,而是非常迅速的。記得2014年5月29日,“AI小冰”正式推出第一代產品,似乎也顯得比較笨拙,但幾年后的“AI小冰”,也就是讀一輪小學的時間,“AI小冰”所“創作”的詩歌,其水平就遠超文化素養一般的普通人。這說明什么?若干年后,有幾人能與“AI小冰”華山論劍,一比高低?

“AI小冰”其實并不是第一個“調戲”藝術的科技。以瓷器為例,過去只要是御窯生產,都價值千金,都是頂級藝術品。可自從瓷器實現工業自動化之后,這些能與藝術品媲美的東西,都被歸為“工業產品”,其藝術價值和經濟價值都直線下墜。由此可見,所謂的藝術品,客觀地說,也不過是物以稀為貴。

但隨著科技力量的介入,越來越多的藝術品被工業化,被降低經濟價值,換個角度想,這算不算科技對藝術的一次“挑釁性顛覆”?

二、科學技術對低端藝術掀起了“扼殺”風潮,這是社會發展的必然。

工業產品要搶占市場,特別是搶占藝術市場,它們的絕招就是“價廉物美”。例如每年老百姓都非常喜歡張貼的春聯,現在也被工業印刷品擠得幾乎沒有了空間;以前人滿為患的電影院,被電視、網絡瓜分了大量客戶;現在愿意到電影院看電影的,無非是沖著那里的氛圍去的;特別是“刀筆吏”這個行業,在計算機出現后,那種純粹以筆作為“工具”而舞文弄墨的人員銳減,幾乎滅絕。同時,過去的拓片,不僅有失真,還有容易損壞原物。但是,自從高清晰掃描技術問世,加之電腦修飾功能的完善,一方有價值的作品,就可以無限“拓印”。以前高大上的雕刻行業,無論是石雕、木雕還是其他方面的,都幾乎被科技手段所替代,使得這項純粹的傳統手工業,不得不進入“非物質”保護行列。我們幾乎可以這樣說,現在的不少“非物質文化”,幾乎都是被科技逼迫得走投無路。

科技的進步,特別是步入信息文明時代,初學藝術者更是一臉無奈——當自己創作出的藝術,如果不能高出科技產品若干倍,就沒有市場,更沒有自己的藝術地位。這就變相拉長了藝術工作者的成長周期,使得一些繃不住這根弦的人,不得不在絕望中,慢慢放棄對藝術高峰的登攀。更可能出現那種——上衣袋里夾一支鋼筆,就是文化人的現象。我們有理由相信,社會越往后發展,能在藝術領域有一席之地的人,要么是利用大數據的高手,要么就是藝術天分極高的人,很難讓純粹的“有志者事竟成”了。由此可見,科技的進步,特別是對藝術的沖擊,必然會讓不少向往藝術,又缺少勇氣的人望而卻步,使得從事傳統藝術的人群一定會大為縮減,使得不少的“非物質文化”幾乎是后繼無人,甚至在時間的模糊下,最終淡出人們的視野。

三、大數據對高端藝術的“偷窺”,那是傾慕,不是耍流氓。

科技在我們的生活中無處不在,不只顛覆工業、商業領域,如今也把觸角延伸到藝術領域。又特別是大數據技術的出現,使得云計算、物聯網、移動互聯網等領域覆蓋到了人類生活的方方面面,數據形態的呈現也圍繞著人們多樣化的生活形態而發生改變。列夫·馬諾維奇曾指出:“(大數據)開啟了一次重大的時代轉型。就像望遠鏡讓我們能夠感受宇宙,顯微鏡讓我們能夠觀測微生物一樣,大數據正在改變我們的生活以及理解世界的方式。”科學技術對低端藝術創作的“圍剿”,還只是一種暫時性的表象,是科技有待優化的權宜之計。隨著大數據的風暴襲來,一些科技創新已經瞄準了高端藝術領域。馬諾維奇發現了計算機在歸納和概括方面的重要性:當研究人員逐一分析不同的自拍時,他們很難發現圖像之間的聯系,也不能提煉出社會群體表達情緒的規律。但計算機可以對海量的自拍圖像快速進行歸類、總結和歸納,并且發現新趨勢,尤其是以往研究手段無法發現的文化現象。

以3D打印技術為例,它不僅可以讓石刻雕塑家兼顧木材雕刻、金屬雕刻和其他材料方面的雕刻,在工業水平、設計的完美度和精美度等方面,都具有傳統手工操作無法比擬的優勢。而已經流行較長一段時間的激光水晶內雕機,更是完成了人類無法完成的奇特“工藝品”(即現在也未正名的藝術品)。我們再以年畫為例,大數據支撐下的年畫產業,顯然要比純手工產業更具競爭優勢。因為其成本低,著色更豐富,構圖可以更復雜,特別是其精細度,已經把傳統年畫工匠逼得幾乎是“走投無路”。再如在瓷器上繪畫,過去的匠人,沒有三五年的積淀,估計連描圖都成問題。而今,在流水線的幫助下,工人幾乎看一遍就可以貼出超一流的佳品。

現在的噴泉秀、煙花秀、燈光秀和大型景觀設計,都與大數據“眉來眼去”。一句話,大數據技術的出現,使得創作者能擁有更多的同類或相關行業的知識積淀,更多的創作手段分析,更多的發展趨勢預判,使得創作者在具體創作方面,更容易滿足人們的審美需要。因此,當科技向藝術靠近時,藝術家也應該向科技靠攏。這如同一對男女,關系沒確立前,看隱私部位都算“偷窺”,而一旦生米煮成熟飯,那就叫欣賞了,叫互相親密了。

四、藝術家要想更有成就,必須對科技做到心態開放。

我們的科學家們(或科學團隊),一直都對藝術充滿了好奇,甚至都恨不得把藝術界擠到懸崖邊上。為此,作為藝術工作者,我們就必須對科技發展成果的進程了然于胸,甚至心甘情愿地給大數據做學生,這樣才有助于我們借助科技手段實現藝術創新。2017年,“繪畫傻瓜”(paintingfool),其作品非常成熟,而且也非常專業——寫意的造型,流暢的線條,可以說都無可挑剔。作曲家David Cope寫出了一個叫音樂智能實驗(EMI)的程序。它不僅能仿作Cope的曲風,連最負盛名的古典音樂大師如巴赫、肖邦、莫扎特的曲風也能模仿。于是乎,一個智能作曲家所譜曲的古典音樂曾讓聽眾們極度癡迷,以至于堅信這些樂譜是人類所作;一臺機器人作畫的藝術作品被賣到上千美元,也曾被掛進名聲斐然的藝術館……所有這些,都是拜科學家們所賜。

筆者是從事文藝服務工作的,曾經也從事了近十年的科普工作,近期在與一些藝術工作者接觸時,陡然發現,很多藝術工作者對科技的發展并不愿意深入了解。藝術評論家們為了維護藝術家最后的尊嚴,他們不是鼓勵藝術家利用科技手段服務藝術,而是想方設法“閹割”工業手段創作出的一切成品,號稱只有人工累積出來的作品,才是真正的有溫度的藝術品。以宣紙制作工藝而言,工業手段的引入,肯定有利于優良品的提升。但是,不少可愛的藝術家們依舊認為,要純手工生產為上品。其實,攝影界在利用越來越高級的數碼相機和越來越逼真的圖片軟件,這在他們圈內倒是備受推崇的。難道我們能說攝影師們的作品,就不是藝術品?藝術的夜郎自大和閉關鎖國,根本就不是對藝術的“最深層的愛”,而是自私,更是自卑。

一些藝術工作者的這種對高科技的發明創作“油鹽不進”的做派,一方面是自我的毀滅,另一方面是想拉著藝術給他們陪葬。試想,如果有一天,大數據都比你創作得好得多了,誰還會給你一頂“藝術家”的帽子?我們也可以這樣說,處于信息文明時代的藝術界,只有主動了解科技進步,只有主動運用科技成果作為自己的工具,才會在藝術道路上健行致遠。如果還一味地靠自身潛能去攀登藝術的珠穆朗瑪峰,那自己是怎么缺氧而亡的都不知道。

五、科技與藝術“結婚”,是未來藝術生存的希望所在。

藝術的提升,除了靠自己的感悟、能力強化訓練外,就得借用科技的手段,包括大數據。法國作家福樓拜曾說:“越往前走,藝術越要科學化。同時科學也要藝術化,兩者從山麓分手,回頭又在山頂匯合。”中國的莊子也提出“判天地之美,析萬物之理”,對藝術與科學的結合,有牽線搭橋撮合的意思。科學攝影師馬汀-奧格里使用掃描電子顯微鏡拍攝了花粉、細菌、昆蟲和真菌等顯微照片,放大率達到50萬倍以上。他的攝影作品經常發表在《美國國家地理頻道》上,他說:“我希望能夠讓更多的人知曉世界上最微小的生物體,它們具有完美身體結構,值得我們去關注!”

“藝術與科學,永遠是人類離不開的氛圍。需要藝術不斷熏陶人類的思想,凈化惡俗的心靈。需要科學創造高效的生產力,締造完美的智能空間。科學包含藝術的氣質,為生活增添味道;藝術夾雜科學的返璞,為人類補充萬象更新。”在美術中的藝術用解剖學來促進,就是藝術與醫學的完美結合,達芬奇能創作出美妙絕倫的“蒙娜麗莎的微笑”,就是其中最典型的例子。我國當代學者、作家王小波曾說:“怎么做對是科學,怎么做好是藝術。”由此可見,從藝術創作角度看,科學與藝術的結合,才有助于繁殖“又對又好”的完美“下一代”。因此,筆者建議,當科學界頻頻向藝術領域“拋媚眼”時,我們的藝術家也應該勇敢地拋棄成見,勇敢地撲向科學。

總之,科學的美,在于邏輯和真實,在大數據背景下的理性精神,是必須“顧家和持家的責任”;而藝術追求的就是單純的美,是為了給“顧家和持家的他”一個溫暖的港灣。因此,科學與藝術,不需分彼此,都是一家人。從這個意義上講,最高明的藝術,往往也是符合自然法則的。而最高深的科學,也一定蘊藏著巨大的藝術魅力——才會吸引科學家孜孜不倦地永遠追求。

肖水泉

四川省成都市金堂縣人,成都市作家協會會員。在《中國散文報》《中外文藝》《巴蜀史志》《華西都市報》《當代作家》《成都日報》《青年文學家》等報刊發表過文章若干。