建盞的造型設計研究*

林 杰

(南平市建陽區水吉鎮守藝建盞陶瓷工作室 福建 南平 353000)

建盞是兼具實用功能與藝術價值的作品,它以其多樣性的造型工藝設計與釉色之美而深受世人的追捧。建盞更是豐富了現代瓷器的種類,有著不可磨滅的貢獻。建盞藝術就是在追求不變中的變,是在窯火中去捕捉最佳的影像。可比作在窯中作畫,追尋神變,斑紋中微細的變化都非常困難。建盞不是知道配方后,就可以重復制造的東西,它的燒成受到許多因素的制約,導致優秀的建盞作品非常稀少。建盞是土與火高難度結合的藝術,是真正純粹的陶瓷藝術。而建盞傳至日本之時,不僅僅是作為藝術品,更以其“人性化”的造型設計對日本茶道的形成與發展,起到了關鍵性的作用。

1 建盞的釉色分類

建盞之神美,醉倒在建盞極簡卻又千變萬化的紋路里,建盞常見的釉面種類有油滴、兔毫、鷓鴣斑等13種不同釉面的風格。其名貴品種有曜變、油滴和兔毫三種。建盞制品追求的是自然形成的藝術效果,它的釉色紋樣不是人工畫上去的,而是在嚴格的配方工藝和燒成氣氛及其燒成溫度曲線下形成的,三者缺一不可。這種制品所形成的藝術效果,絲毫沒有人工雕琢之感,完全是其制品本質美感顯示。

1.1 曜變盞

“曜變”一詞不見于中國古籍,公元1511年日本古籍《君臺觀左右賬記》明確記載了建窯曜變盞,并稱之為世之至寶。現傳世的曜變建盞(見圖1)海內外僅見3件,全部在日本。一為東京靜嘉堂文庫曜變盞,即號稱“天下第一名盞”的著名的禾葉天目;二為京都龍光院的曜變盞;三為大阪藤田美術館的曜變盞。這些無價之寶早就被日本政府定為國寶加以珍藏。在中國國內,至今尚未見到完整的曜變盞,歷年的考古挖掘,也只發現了一、兩塊小殘片。曜變盞的釉面特征是在盞的內外壁,有大小不等的圓形或橢圓形小斑點,在有韻味的黑釉襯托之下,這些結晶狀濃淡不一的斑點,在光的照耀下,會閃現出光彩奪目的藍、紫、金黃或棕褐暈狀色彩,宛如夏夜間燦爛的星光,其魅力是一般建盞望塵莫及的。

圖1 曜變建盞

1.2 油滴盞

油滴盞(見圖2)亦屬建盞中的珍品之一。宋代建窯油滴乃玄妙珍器。其油滴斑點隨機而生,或圓潤欲滴、大小不一、疏密不一,大有道法自然之派。這種盞在黑釉為底的釉層上,比較均勻地散布著許多小而密集的斑點即結晶體,像繁星點綴于黑色的夜幕之中,因此日本有人稱之為“星建盞”。由于此種類型的建盞釉面浮現的斑點有金黃色或銀灰色,因此又有人稱之為“金油滴”或“銀油滴”。放眼全球,無論是傳世整器,還是出土標本,油滴建盞的數量很少。可見宋代建窯油滴盞的珍貴程度。

圖2 油滴建盞

1.3 兔毫盞

兔毫盞(見圖3),是建窯黑釉盞中最為多見的優質茶盞,在某種程度上,它是建窯黑釉盞的象征物。亦是世界上最早的“結晶釉”制品。在宋代,它受到了包括宋徽宗及蔡襄、蘇東坡、黃庭堅等一大批達官貴人及文人墨客的大力贊揚,歷史上留下了許多動人的稱贊之辭。所謂兔毫盞,是指在黑色及褐色的釉層中,細密均勻地呈現出道道狀如兔毫的自然紋理,其色彩金黃者,稱之為“金兔毫”;銀灰者,稱為“銀兔毫”,其它還有“黃兔毫”及“藍兔毫”等。各種顏色的兔毫條紋在黑釉或褐色釉的襯托下,經光的照耀,可以變幻出各種光彩奪目的絢麗色彩。

圖3 兔毫建盞

2 建盞的造型設計

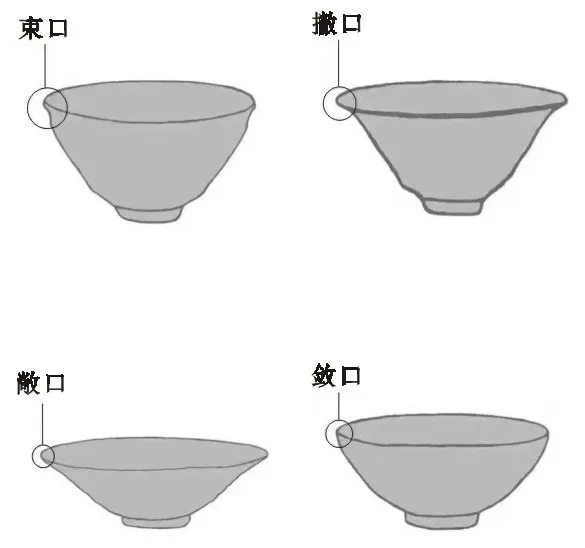

建盞造型不論大小,還是敞口、撇口、斂口、束口,都帶有一種自然親和性,溫暖的人文主義關懷。它融和著歷史傳統的人倫意識和文化心態,如束口碗,敝沿束口、腹微弧、腹下內收、淺圈足,外口沿以下1~1.5 cm 左右向內束成一圈淺顯的凹槽,作用在于斗茶時既可掌握茶湯的份量,又可避免茶湯的外溢,建盞造型的共同點是碗口大、圈足小、狀似漏斗。根據建盞的口沿、腹部和底足的變化,將建盞主要分為斂口、束口、撇口、敞口4大器型(見圖4)。

圖4 建盞的造型設計

2.1 束口盞

束口盞為建窯獨創。據近年來的考古資料顯示,建窯窯址中出土的建盞中束口盞的數量最多,且在日本館藏的幾件國寶級建盞也都是束口盞。束口盞(見圖5)基本是11~15 cm 的中型口徑,盞沿有束口線,也就是口沿以下約1 cm 處,會向內束成一圈淺凹槽。其腹部曲線微弧、腹下內收、淺圈足,造型似漏斗。

圖5 束口盞

建盞的束口是一種技術含量極高的器型設計,從成本控制角度上,它減少了口沿修坯的工序,提高了生產效率,由于特殊的曲線結構,降低了口沿在高溫燒制時變形的可能,增加了成品率。同時,在實用功能上,既防止用執壺在沖點茶湯時盞內開水的飛濺,又保證用茶筅擊拂環回攪動時,湯水不會因為旋轉速度快而溢出,顯然這是一種針對當時點茶方式和斗茶風俗而定做的設計。

2.2 斂口盞

斂口盞(見圖6)的“斂”即“收”的意思,指盞口沿向內收斂。常見于中小器型,樣式也很多,主要作為飲茶的小杯。此外,大型斂口盞有種形制也稱“缽”,專為僧侶飲茶之用,也作為供奉之佛器,出土數量很少。

圖6 斂口盞

2.3 撇口盞

撇口盞(見圖7)因口沿明顯向外撇而得名。根據用途分為母盞和分盞,母盞即調膏沖注的大碗,分盞即用來飲茶的小盞,兩者配套使用。這個器型表面積外露很大,保溫性能一般。但是此器型卻受很多收藏家的喜歡,因為撇口弧度比較緩和,沒有很陡峭的部分,所以掛釉和晶體析出非常均勻。

圖7 撇口盞

2.4 敞口盞

敞口盞(見圖8)即日常所說的“斗笠盞”,也是很常見的一種盞型。盞口向外敞,盞腹是傾斜的直線或有非常小的弧度,基本上都是接近直線的。整個盞的造型很像農家勞動戴的斗笠,所以人們給它取了“斗笠盞”這樣一個很形象的名字。有深腹、淺腹兩種形制。器型變化不大,常見中、小型口徑,偶有大型。

圖8 敞口盞

撇口與敞口盞是最容易搞混的器型,敞口與撇口盞器型的不同就是口沿敞開而不外撇,功能基本相同,敞口盞容量更小,但是斑紋展示性好,所以常作口徑8 cm 左右用于飲茶的小器型。

3 結語

建盞的自然美是一種極簡而人為不可控的美,不加修飾渾然天成。有著與其它陶瓷不一樣的美,它的美不在于輕巧,不在于胎薄,不在于精巧的紋飾,而在于大氣深沉的造型,在不經意中體現出一種巧奪天工的自然之美。而建盞行業發展至今,對于建盞造型的需求,以上四種器型也已遠遠滿足不了眾人的需求,因此由四種器型衍生出了許多創新器型,但器型的開發并不止于形狀的改變,未來更多的是需要匠人們去思考器物身上所蘊含的智慧。