平民時代的理性廟堂

顧劍

1868年落成的法國國家圖書館原來的主樓黎塞留館,它在盧浮宮附近的黎塞留路上,直到1996年密特朗館投入使用之前一直是主館。

從19世紀初拿破侖戰爭結束到20世紀初,歐洲和北美進入一個相對和平的時代,這100年里歐美相繼建起現代的巨型公共圖書館,服務對象從象牙塔中的學子、宮廷貴族、教士轉向普羅大眾。狄更斯說,這是一個最好的時代,也是最壞的時代。

美國華盛頓國會圖書館主樓建成于1898年,波士頓公共圖書館主樓建成于1895年,紐約公共圖書館主樓建成于1911年,不過,這幾家圖書館建立的時間要早于其主樓。藏書方面,今天全世界藏書量前兩大圖書館是大英圖書館和美國國會圖書館,大約是1.7億冊到2億冊的規模。排在第3位到第5位的分別是上海圖書館、紐約公共圖書館和加拿大國家圖書館,它們都是5000萬卷的量級。北京的中國國家圖書館排第10位,波士頓公共圖書館排名第16位。

大英圖書館原來一直坐落于倫敦大英博物館內,它的大閱覽室就是我們小學課本里說的馬克思當年總坐在同一個位置看書、腳下蹭出了一條溝的地方,我每次去大英博物館都能看到那個閱覽室。上世紀70年代大英圖書館搬遷到國王十字街火車站和“歐洲之星”停靠的圣潘克拉斯火車站那里,是現代建筑群,筆者對現代建筑的興趣不大,至今沒有去參觀過。

紐約公共圖書館背后的布萊恩特公園。

鑒于朋友推薦,筆者專門去巴黎的法國國家圖書館舊樓參觀過。法國國家圖書館最早是中世紀英法百年戰爭期間的王室圖書館,在盧浮宮里面。按照現在的4000萬卷藏書量來說,排名世界第9位,它在巴黎有好幾處館舍,目前主館是密特朗館,是一棟1996年才落成的現代建筑,引不起筆者的興趣。另外,在巴黎先賢祠對門,跟索邦大學校舍相對的原來圣熱納維芙修道院遺址上,還有國家圖書館圣熱納維芙分館,古則古矣,不夠華麗,況且是以原來法國王家的圣熱納維芙修道院藏書為主,并非是曾經的主館。我真正感興趣的地方,是1868年落成的法國國家圖書館原來的主樓黎塞留館,它在盧浮宮附近的黎塞留路上,直到1996年密特朗館投入使用之前一直是主館,今天也仍然開放接待讀者。作為19世紀后半葉落成的建筑,它的宏偉和堂皇主要體現在中央橢圓形的閱覽室,閱覽室的頂部是一扇巨型的橢圓天窗,四周圍繞著小圓天窗,還有墻壁上方的連續圓拱,看上去很像巴黎拉法葉百貨店中庭的頂部設計。

波士頓公共圖書館的中央閱覽室,這里總是有很多人在讀書,來來去去參觀拍照的游客也不少。

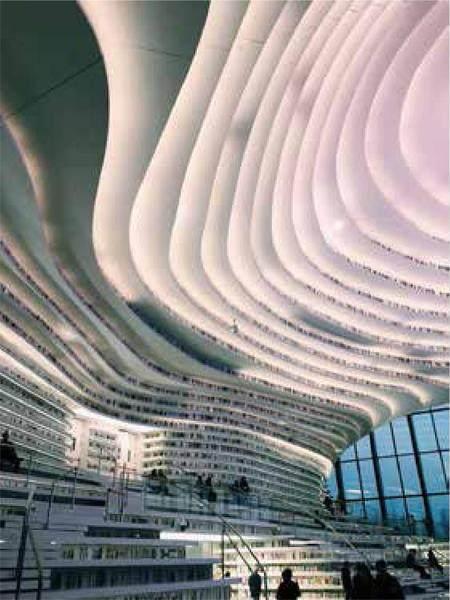

天津濱海圖書館。

紐約和波士頓的公共圖書館

除了國會圖書館,我最早見識到的壯麗的圖書館,是紐約和波士頓的公共圖書館。20世紀90年代出國的我,一提起“公共圖書館”,總有種刻板印象:又小又破,沒有幾本書,一周開放不了兩天。直到我看到坐落于曼哈頓最昂貴地段的紐約公共圖書館,才改變了對“公共圖書館”的印象。它在第五大道和42街交口,是體量巨大的灰色石頭建筑,門口有非常氣派的石獅子。電影《蜘蛛俠》系列有幾次把此地作為背景,2004—2008年還有一套三部奇幻片《圖書館員》,是說紐約公共圖書館里面藏著圣杯、圣矛這些傳說中的神奇寶物,情節像哈里森·福特的“印第安納·瓊斯”系列,很有意思。

紐約公共圖書館的一樓中庭看上去很像大都會藝術博物館,四面都有出口,有兩座大理石樓梯,從這里走上三樓,就到了讓人印象最為深刻的中央閱覽室。這里是一個中間無支柱的全通空間,幾乎貫通整個圖書館大樓,屋頂是木制平頂,有壁畫,兩側高處是兩排拱形窗戶——當然,采光靠這些窗戶還不夠,還有枝形吊燈和一排排閱覽桌上的臺燈。這里總是有很多人在讀書,來來去去參觀拍照的游客也不少。每年進紐約公共圖書館主樓參觀的就有400萬人。

筆者住在波士頓地區,平常有更多機會去波士頓公共圖書館讀書。波士頓公共圖書館僅次于紐約公共圖書館,是美國第二大公共圖書館,和波士頓市中心著名的幾個地標建筑——圣三一教堂、貝聿銘設計的藍色玻璃建筑漢考克大廈、舊南區教堂,同在科普利廣場上。我不得不佩服19、20世紀之交的這些美國城市規劃者們:紐約和波士頓這兩座公共圖書館都建在市中心寸土寸金的地段,都占地廣闊。整體來說,“新大陸”和舊歐洲相比,在宗教上并不是特別地虔誠,所以,他們不像15個世紀以來的歐洲人那樣不遺余力地建造教堂。北美各個城市的公用建筑就成了花費資財和精力最多的地方,比如市政廳、郵局和公共圖書館。對他們來說,在19世紀建造公共圖書館的意義,接近于歐洲人建造教堂——它不是上帝的圣殿,而是知識和理性的廟堂,只有秉承著這種理念,才會在公共圖書館項目上不惜重金。

波士頓公共圖書館主樓的體量比紐約公共圖書館小一些,它的入口處也有點像紐約公共圖書館:大理石的樓梯和壁畫將其裝飾得古色古香。上樓穿過走廊進入中央閱覽室,布局也類似于紐約公共圖書館的中央閱覽室,只是稍窄一些,而且只有一面墻上開窗,每扇窗戶頂天立地,比紐約公共圖書館中央閱覽室的高窗面積大一倍。屋頂呢,紐約公共圖書館中央閱覽室是平的木制天頂畫,而波士頓的則是高拱頂,這樣一來,顯得這間閱覽室的空間也不遜色于紐約公共圖書館中央閱覽室。

筆者最喜歡波士頓公共圖書館后面那個小庭院,只要不是周末游客太多的時候,這里的人比中央閱覽室少得多,很安靜。作為一座北方城市,波士頓并不缺乏艷陽高照的天氣。在陽光好的日子,坐在這里喝上一杯咖啡,就像在知識的海洋里游夠了泳,暫時上岸,在沙灘上小憩一會兒那樣悠閑。紐約公共圖書館好像沒有這樣的地方,不過,紐約城的擁躉一定會反駁我:紐約公共圖書館背后有布萊恩特公園的整片綠地,難道不比波士頓圖書館中庭那一小片氣派多了?的確,我不否認,也絕對無意厚此薄彼:世界上的好地方各有千秋,可以欣賞它們各自的好,干嘛非要比個高下呢?

買櫝還珠之旅

說了那么多美麗恢宏的歐美古典圖書館建筑,其實,作為中國人也沒必要妄自菲薄。國內圖書館建設在筆者留學的上世紀90年代后期才起步不久,最近二三十年隨著經濟發展,各地的政府越來越有錢,在基建投資方面不吝巨額投入,近些年落成的天津濱海圖書館被譽為中國最美圖書館,其中庭設計充滿了未來感,一時竟成了網紅打卡地,的確令人印象深刻。

據報道,上海圖書館在世紀公園旁邊的東館2022年4月底正式開放,離我家只有四站地鐵,以后再回國的時候,可以去那里泡上一天。像這樣美輪美奐的現代圖書館,在全世界還有很多,臺北的北投圖書館、德國斯圖加特市立圖書館、天津濱海圖書館、新建的埃及亞歷山大圖書館、西雅圖公共圖書館都是各種排名榜上的常客。此外,我還專門去過芬蘭赫爾辛基跟荷蘭鹿特丹的圖書館,設計新穎簡約,跟周圍的環境結合得特別好,是讓人賞心悅目的地方。

在我看來,這些新圖書館至少有一點完勝古典圖書館:里面有我能看懂的書!歐洲的古典圖書館里基本上只有拉丁文、古希臘文的著作,對我來說無異于天書。我也只能在圖書館里欣賞一下“美麗的皮囊”,接觸不到圖書館里“有趣的靈魂”,所以,在歐洲各地漫游圖書館的旅行,無異于“買櫝還珠之旅”。希望這些寫圖書館的文字也能夠附帶一點文化歷史方面的知識,不至于讓那些古典圖書館美得太空洞,于愿足矣。

(責編:栗月靜)