唐飛天形象的形成與演繹探索

胡蓉 車大榮

摘要:敦煌唐飛天匯聚各時代的工匠們對飛天造型的塑造與改造。唐飛天的藝術形象是唐文化的資本價值的合法性體現,也是佛教中國地域化的新憑證。包含中國傳統文人所追求的“天人合一”“物我相契”的審美理念,也是傳統繪畫不受客觀物象限制的意象造型觀念再現。

關鍵詞:佛教藝術飛天中國化場域敦煌

從清光緒二十六年(1900年)中國甘肅敦煌莫高窟藏經洞被發現,到1907年5月,斯坦因首次從王圓箓手中取得“敦煌遺書”。敦煌遺書的流失對中國文化研究造成難以估計的損失,卻促使東西方不同文化背景的學者,從不同角度研究中國文化。20世紀30年代陳寅恪在《陳垣敦煌劫余錄序》中提出“敦煌學”的概念,指出“敦煌學者的塑造與改造,今日世界學術之新潮流也”,引起學術界對莫高窟的重視與探究。

敦煌飛天的研究隨著敦煌學研究而興起并持續。長廣敏雄所著《飛天藝術》①是較早的研究飛天類專著。中國對于飛天的研究具有全面性不局限于敦煌飛天,其它壁畫以及雕塑中的飛天都是研究目標。進入21世紀后,中國以應用促研究,將飛天形象更多地運用于設計領域。敦煌地區北涼時期開鑿的石窟壁畫中已出現飛天,隨后不同時期開鑿的石窟壁畫中均有出現,飛天的形象一直在衍變不竭?直至唐朝,才最終基本定型。學者宗白華在《略談敦煌藝術的意義與價值》一文中用“天衣飛揚,滿壁風動”②形容壁畫中的飛天形象的“飛動”之美。飛天是敦煌學(Tunhuangology)的研究熱點,“飛天”形象由單純性的佛教藝術形象轉變為敦煌的名片,中國特有的飛天藝術形象。

一、敦煌唐飛天形象的形成背景

(一)佛教藝術的發展

《后漢書·楚王英傳》“通黃老之微言,尚浮屠③之仁祠④,潔齋三月,與神為誓”楚王劉英是史書記載建佛寺第一人。《洛陽伽藍記》卷四云:“白馬寺,漢明帝所立也,佛教入中國之始。”佛教在中國用以像傳教的形式傳播,佛教的興盛促進佛教藝術的蓬勃發展。十六國后期,佛教造像開始出現菩薩像、七佛、千佛等題材。至北魏,云岡石窟、龍門石窟標志著中國佛教造像進入首個高峰期。隨后在北齊、隋代、武周持續發展。至今,響堂山炳靈寺、克孜爾、大足、云岡、龍門、麥積山等石窟都保存有較多佛教造像。莫高窟南北區域石窟保存下來的壁畫共有5萬多平米,佛造像2000多尊,是世界佛造像最集中的地方。

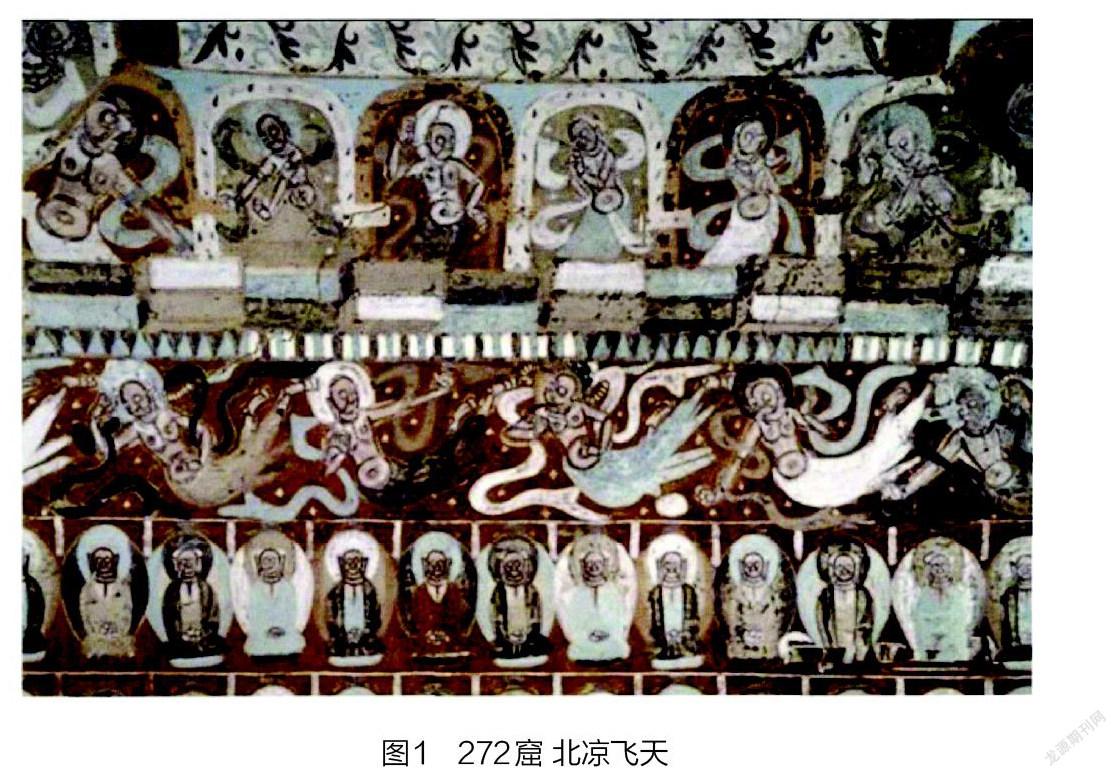

史書記載,公元前138年、公元前119年張騫奉漢武帝之命,以聯合中亞諸國對抗匈奴為目的出使西域。敦煌莫高窟初唐323窟北壁西側的佛教史跡畫《張騫出使西域圖》是中國傳統“政規教隨”⑤關系格局的視覺呈現,佛教徒試圖通過漢武帝派使者出使西域問金人名號,把佛教的傳入與統治階層的政令相依靠。漢末,佛教在中國開始的穩定傳播,《三國志》記載笮融建佛寺,鑄佛像,所設齋會引來數萬民眾的就食與觀看。

敦煌石窟以僧俗共建的形式修建。早期的“禪修窟”由印度毗訶羅窟發展變化而來,壁畫與彩塑較少。北涼時期268窟是一個禪修窟。高約1.5米,中央過道約1米,南北兩側壁各鑿有兩個僅供容身的禪修室,窟內有隋代補畫的千佛。佛教以像傳教的形式,促使壁畫、雕塑等視覺藝術成為佛教最基本的藝術載體。隨著教徒的增多,出現可供大型禮佛活動的“禮拜窟”;窟內塑造佛像,繪有與佛教相關的壁畫。北涼時期的275窟就是“禮拜窟”,窟內有一個3.35米高的彌勒菩薩像,兩側繪釋迦牟尼佛傳故事的壁畫,受犍陀羅佛造像藝術影響。

5世紀末,魏明元帝的四世孫元榮出任瓜州刺史,為敦煌的繁榮帶來契機。元榮從中原帶去的工匠在敦煌開窟造像、繪制壁畫,讓莫高窟的營建進入一個新高潮,也為北魏時期石窟壁畫烙上中原藝術的風格。元榮所建第285窟,是一座匯集西域與中原、佛教與婆羅門教、道教等諸種文化演變的多元文化洞窟。北周時期瓜州刺史建平公于義均建的428窟,是早期最大的洞窟,畫有供養人1189身。隋朝開窟速度在莫高窟營建史上空前絕后,這一時期莫高窟開窟過百。在統治者的倡導和佛教僧侶的努力下,敦煌的佛教與佛教藝術開始日益繁盛,在未來數千載的歲月中,佛教藝術是敦煌文化史中重要的組成部分。

至唐朝,敦煌迎來經濟文化高速繁榮發展時期,莫高窟的營建步入“黃金時代”。“家廟窟”出現,貞觀年間建造的220? 窟“翟家窟”就是典型的家廟窟。中唐(吐蕃占領時期)開始,富商、官吏、僧人也開始為自己或祖先開窟,如“陰家窟”(231窟)、“張都衙窟”(108窟)、“藥師七佛之堂”(365窟)等。封建等級制在石窟營建中也有體現,歸義軍時期的節度使是一人一窟,其夫人另開一窟,如曹議金的“大王窟”(98窟)和他的回鶻夫人所開的“天公主窟”(100窟)。都曾統窟和節度使窟是當時最大的洞窟,一般民眾洞窟是不能超越的。中國佛教藝術在敦煌創造了空前的輝煌,佛教藝術成為此后中國藝術的重要主題,佛教造像亦遍及全國,數量龐大。

(二)地域文化與社會審美對佛教藝術的滲透

自漢明帝始,中國畫家以傳教僧人所帶佛教典籍為藍本,描繪心中的佛國。初期的佛教藝術充滿異域特色,對比同時期中國傳統藝術,這是兩種幾乎相對獨立的個體藝術形式,不論是繪畫形式、技法或是繪畫題材,均固守地域特色。隨著佛教藝術的創新,創作者開始融合外來元素,結合中原傳統繪畫風格進行創造。敦煌飛天的形象演繹過程包含地域文化對佛教藝術的影響與滲透。從莫高窟北涼建窟開始,不同時期的統治階層帶來的社會審美喜好在莫高窟的佛造像中均有體現。

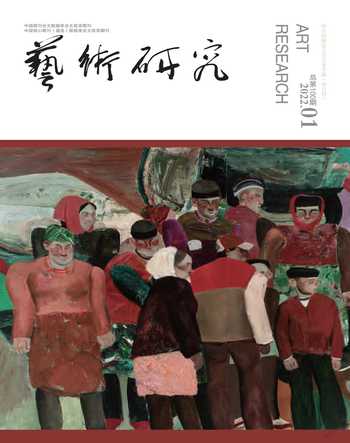

敦煌現存最早的飛天是在北涼時期所鑿272洞窟中,位置偏遠屬于填補人物和畫面情景處空白的裝飾類圖像。北涼飛天是典型的犍陀羅樣式,身體呈“U”字形半裸,赤腳著裙,飄帶少且短,造型風格質樸。顏色以當地較易獲取的紅黑藍等色為主,以凹凸法暈染顏色,缺少飄逸感與細節的修飾。北魏晚期,受統治階層喜好的影響,中原藝術風格開始滲透并影響敦煌飛天的造型,首先身體比例發生變化,腿部和飄帶開始延長。其次石窟壁畫開始出現飛天與道教飛仙共存的現象。敦煌飛天藝術受到南朝的藝術思潮和佛道文化的影響,開始出現“秀骨清像”。中原和犍陀羅的繪畫技法逐漸融合,創造出飛天的新形象,飛天不再是單純性的裝飾形象。

至北魏時期,敦煌飛天造型進一步脫離異域特征,臉型開始飽滿而精致呈現中原女性化特征。當時的飛天,身體腹部凸出、腿部一腿朝前跨,一腿在后,呈預備飛行狀。身材修長,腿部長度是腰身的兩倍。飄帶數量開始大量增加,呈現多層增疊,部分飄帶末端是不規則的銳角,視覺上凸顯飄帶的動視,有靈動之美。總體形象優美,姿態蘊藏韻律,飄帶向下自然飄動,已開始呈現升空的效果。在北周時期,因統治階層的變動,經貿文化上與西域往來密切,“秀骨清像”樣式漸漸消失,莫高窟壁畫又傾向“犍陀羅風格”。此后,在一定時期內“犍陀羅式飛天”與“中原式飛天”并存,且相互影響融合。“犍陀羅式”飛天上身赤裸,體格健碩、笨拙。“中原式”飛天,身著寬袍大袖,飄帶層疊,細膩且靈巧。

隋朝,統治階層推行佛教,佛教藝術發展迅速,隋朝是敦煌飛天數量最多的朝代。隋飛天布局在佛龕內或窟頂天宮闌干內,多與藻井或其他裝飾圖案結合出現。此時飛天以重彩暈染為主;臉型豐富,清秀與圓潤并存;身體比例適中;飛行的姿態呈多樣化。多層次的飄帶配以云彩,呈現輕快飛動的效果。隋飛天赤裸上身與長袍大袖并存,融合“犍陀羅式”和“中原式”的佛教藝術特征。是敦煌飛天形象發展中承上啟下的關鍵時代。

唐朝時期,飛天的外觀造型和精神內涵的表征均本土化,唐飛天是飛天藝術發展的頂峰。初唐時期,根據洞窟布局,飛天只出現在藻井外緣。數量上較隋朝減少,但動作優雅舒展、神態溫柔且安定。動作豐富且自然。飄帶長且流動,云彩如浪花般涌動。盛唐時期,飛天呈現多樣化特征,以獨立的形象參與表現經變故事。有的飛天環繞寶蓋追逐嬉戲;有的飄帶與彩云環繞成圈。此時的飛天造型趨于寫實,人體結構完美,面部圓潤,高髻配花形金飾。整體姿態輕捷舒展。唐飛天取前代創作精華,保留北魏用筆風格,受吳道子“吳帶當風”和顧愷之“鐵線描”的影響,用筆頓挫有力,飛天形象秀美華麗,是中國飛天藝術最高成就的代表。

“安史之亂”后,吐蕃占領河西,統治階層與中原地域交流減少或停頓,中原文化對敦煌的影響開始減弱。敦煌飛天創作開始陷入程式化。歸義軍時期,敦煌飛天沿承了盛唐時期的創作風格。飛動感依靠具有裝飾性的飄帶和云彩襯托,飄帶繁復多折。飛天表情凝重,動作緩慢,缺乏活力。吐蕃占領屬于唐中晚期,此時敦煌地區石窟營建仍很頻繁,但敦煌地區民眾對異族統治,國土淪陷的擔憂,如實反映在同期的佛教藝術創作中。元朝建立后,敦煌回歸中央統治。西夏和元的飛天更多是受藏傳佛教藝術風格的影響過分寫實,缺少飛行動感。到明朝,海上絲綢之路興盛,嘉峪關建立,敦煌地區經濟、文化開始衰敗,石窟藝術發展沉寂。敦煌飛天的發展變化是基于特定歷史環境,受上層統治階層的趣味和價值觀影響的,在一定程度上跨越地域文化,結合宗教、大眾文化、手工藝等因素的存在體。是中華民族接納、融合外來文化的再現體。

二、唐飛天造型的特征嬗變

(一)飛天造型的演繹與變化

在莫高窟第272窟(北涼)(圖1)飛天出現之前,人們對飛天的認知僅來源于文字的描述,無實質的視覺形象,272窟中飛天雖然飛動感不強,但因動作的差異,已明顯區別于其他造型,是敦煌石窟中最早的飛天形象。雖繪畫技巧笨拙,僅用棕黑色粗線勾勒出人形填色,但人物個體姿態與精神面貌已經開始通過與旁邊飛天的互動來表現。當時所用顏色以當時敦煌本地極易獲取的土紅、石青等色為主。人物的上身以腰部為中點向上折,與腿部形成字母“U”形。上身赤裸,下身著裝,飾以一條繞肩飄帶。但整體造型笨拙且剛硬,動作姿勢不協調,有下墜的視覺感。飛天“U”形象開始與人類的視覺心理系統形成不可分割的內在聯系,成為當時默認的創造基本形式。

莫高窟第248窟(北魏)(圖2-5),其造型基于“U”形但開始接近“半弧”形,匠人開始利用飄帶方向與長度增加飛動感。所有衣飾中的飄帶是最易引起人們有關美的聯想,席勒(德國)從希臘美神所佩飄帶看到優美(grace),唐君毅(中國現代思想家)從中提煉出獨屬中國的藝術精神:

“飄帶精神,則實非西方文學藝術之所長。飄帶之美點,在其能游,能飄,即能似虛似實而回環自在。印度傳飄帶至中國,中國女子早知佩飄帶。西方女子古裝,有百折裙,亦有長裙曳地者,而無長袖……然中國古代女子衣服,則兼有長袖。長袖善舞,長裙曳地,身游于衣中,而衣服通體如一飄帶,則不僅如希臘美神之只佩飄帶而已。吾為此言,亦所以喻中國藝術中所崇尚之優美之極致,在能盡飄帶精神。”⑥

敦煌壁畫中的飛天正是借飄帶傳遞律動之美。觀飛天而感知樂律與風動。飛天流動的身姿,拖曳的飄帶與長裙是對“衣服通體如一飄帶”的形象說明。

西魏后期的飛天注重線描。飛天身材苗條,眉清目秀,飄帶的末端由銳利變柔和。莫高窟第285窟(圖6)飛天周邊出現類似云紋的裝飾,至此,“云”與飄帶、“U”形組成飛天三大構成要素。較前期飛天腿部延長,身體動感加劇與飄帶與長裙形成畫面的韻律節奏。也有中原式為主的飛天形象,北周296窟(如圖7)飛天身體的造型豐富,開始出現向下俯沖的姿勢。身著寬袍大袖,飄帶豐富,姿態生動。整體造型動態強烈、比例準確、動作靈活,形象日趨成熟。

隋朝飛天沿襲北周飛天特征身體靈活多變(如276窟圖8)。匠人將飛天的造型由“U”形,再到半圓的弧形,在繼承中創新發展,逐步走向完美。隋飛天姿態各異,飄帶更加簡潔與流暢,增長的飄帶與云彩,圍繞在飛天邊緣增加飄動感。云彩成為天空中最明顯的物體,利用視知覺心理讓觀者感受神靈的神秘,同時也為飛天增加飛動感。隋飛天數量眾多,單一畫面中重復各種動作,畫面浩蕩且繁華(如427窟圖9)。

初唐,飛天動態優雅豐富,飄帶延展性增長,上升感增加,飛行速度減弱。似“飛天駕云,云隨飛動”自然活潑、優雅靈動。有學者提出唐飛天的姿態是根據人在水中的泳姿所設計。以日常動作為觀照,使畫面更具寫實感。利用寫實性,貼近畫面與觀者的心理距離,觀者以日常認知將畫面所描繪的天上和人世融合起來,使佛界具備人間情感,開始世俗化傾向。因此佛教藝術得到世人更多青睞,也近一步促進佛教的傳播。321窟(如圖10)飛天氣韻生動,有明顯的唐仕女圖風韻,以飄帶飛動的方向示意其飛行路線。隋朝之前,飛天以西域凹凸法與中原式暈染法相結合技法描繪,到初唐,線描在唐飛天刻畫中開始占據主導地位,以線表現動態與情緒,色彩隨線條造型而表現不再刻意暈染。

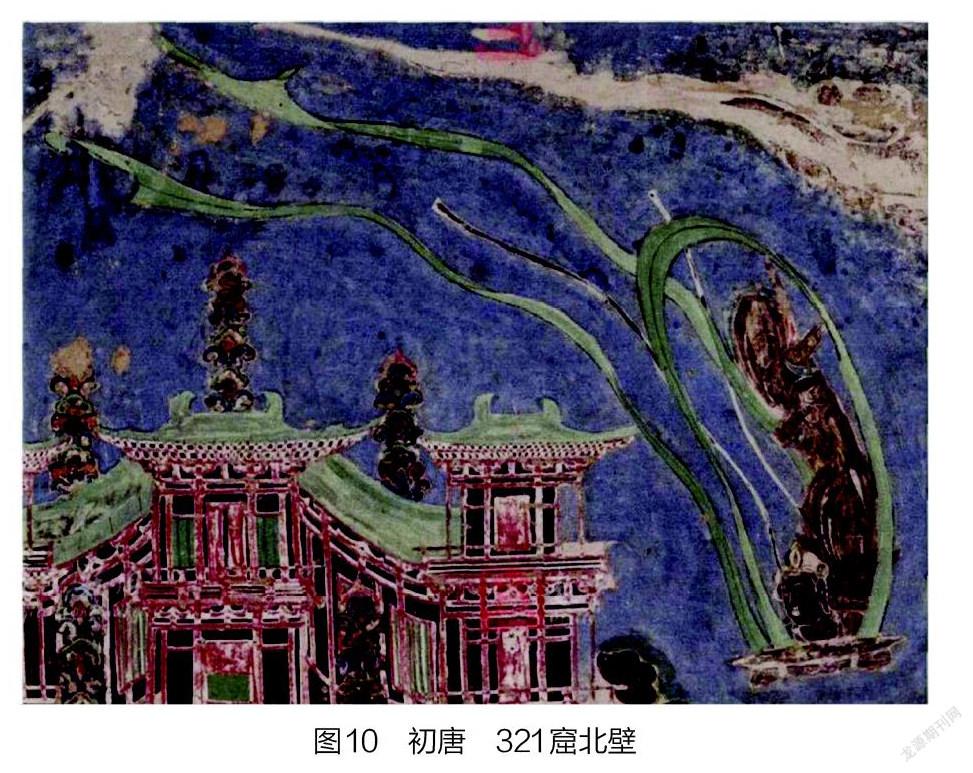

盛唐時期,飛天的造型開始逐漸舒展,身體接近直立,出現呈上升狀態或下降狀態的飛天形象。飄帶開始增長到夸張的程度,利用飄帶的轉折來體現動式和方向。如第39窟(圖11)飛天,長長的飄帶和華麗的云團,含蓄與莊嚴并重,飄帶和云團所占比例開始增加,飛天與云團形成整體的造型。

中唐時期,飛天(112窟如圖12)面型圓潤,身態雍容,腹部凸起。身體造型幾乎沒有變化,只是飄帶翻卷成圈狀,裝飾意味增加,但顯得飛天行動遲緩。云團由單一圖形重復構成。但因為中唐處于吐蕃占領時期,敦煌與中原王朝的交流幾度失聯,這一時期的飛天神態多呆滯,動感開始減弱。到西夏(如圖13)和元代的飛天更是陷入程序化的構成形式,缺乏活力。整體寫實,刻畫細膩,但缺少夢幻與幸福。

綜上所述,各朝各代的飛天,都在一定程度受到當時歷史事件,地域文化的影響。到盛唐,飛天形象基本定形,以后朝代的飛天雖偶有變化,但基本依次為程式化。飛天的造型變化主要來自身體、飄帶、云朵三個基本元素:飛天身體的造型從“U”形到半圓的弧線形。飄帶的造型從簡短到復雜疊加,再到夸張的長和自然飄動,元朝飛天(如圖14)的飄帶是翻轉成圈狀。云彩從無到有,從小而散落在飛天周圍,及四肢空白處的裝飾形,到似浪花重疊,參與飛天構型的要素。再從與飛天相對獨立,到相互依存的裝飾,到最后依托云團飛動的飛天。

(二)色彩風格的演變

敦煌壁畫色彩豐富,顏色艷麗且和諧。當時壁畫所用顏料來自匠人自制的礦物質或植物顏料。研究者們普遍認為,匠人是依據色彩形式美的法則上色。通常石窟建筑光線暗淡,匠人必須根據自身的經驗以及客觀環境,加強色彩的純度與明度,適當運用互補色,使壁畫在昏暗環境中仍有明亮的視覺感,提高觀者的視覺分辨力。同時在昏暗光線中突然出現明亮的佛像,更易加深觀者的心理暗示,獲得佛教徒的虔誠。敦煌壁畫所用色彩多為礦物顏料,易受到地域經濟、貿易的發展影響,所以在不同歷史時期,壁畫的基調顏色有不同。魏晉南北朝時期是以紅色為主體的暖色調;隋朝至吐蕃時期,絲綢之路往來貿易頻繁,壁畫顏色華麗多彩;到了明清時期,絲綢之路往來貿易停頓,經濟萎靡,壁畫顏色開始單調。經濟的繁盛與貿易的頻繁在一定程度上決定敦煌壁畫的用色。盛唐時期敦煌壁畫慣用補色,與當時社會環境息息相關。當時,與外域經濟文化交往頻繁,外域的很多服飾、家具都在中原流行,多套補色的使用使敦煌壁畫色彩具有濃郁的異域民族特色,裝飾意味濃郁。最終,唐飛天以豐富且明艷的色彩流傳于世。以11窟為例(如圖11),人物造型較前代豐滿,偏向寫實,有同時期宮廷繪畫的風韻。當時唐朝是世界中心,國勢強大,經貿發達,周邊各國都渴望與唐朝建立經貿往來,通過絲綢之路大量異域物資經敦煌運往長安,礦物質顏料也是其中的一類商品。從莫高窟壁畫顏料的使用,可以窺見絲綢之路商業的繁榮與衰亡。吐蕃占領時期,絲綢之路開始走向沒落,飛天的色彩開始發生變化。晚唐至五代時期的敦煌壁畫單純性的模仿隋唐壁畫色彩,陷入程序化模式。

唐飛天的藝術造型是中原文化與西域文化持續交流過程中,中原繪畫技藝融合外來藝術技藝,帶來的本土藝術創新化發展。西域“凹凸”技法經張僧繇和尉遲乙僧的傳承與改進,對中原繪畫影響巨大,中國畫畫面中的平面化、圖案化減弱,立體感增強。受西方寫實藝術的影響,唐朝繪畫開始注重對現實題材和具體人物的捕捉摹寫。涌現出大量寫實性的經典繪畫作品,展現出技巧與內容上的雙寫實性。中原文化的博大精深以及華夏民族對于文化的強大包融,融化后的技藝更體現本土化的藝術特色。西方技藝是利用色彩的明暗,描繪物象;中國繪畫則是以線描繪物象,配以色彩渲染。對骨法與線條的重視是中國繪畫的根本,用線描繪物象是既是中國人的書寫習慣,也是中國人在繪畫藝術中的認知方式。謝赫《古畫品錄》中所記“骨法用筆”代表中國畫最為重要的品評標準之一。

三、唐飛天形象的社會意義

(一)自上而下的佛教信仰

儒家思想雖一直是中國社會的主流思想,但在唐朝時期并不是絕對的唯一社會思想。儒家、道家思想以及佛教是當時社會的主流意識。道家玄學始于魏晉,倡導天人合一的美學觀,對文人畫影響深遠。佛教以像傳播的基本方式,促使佛教藝術通過造像得以發展。中國的寺院、石窟均有極為豐富的宗教藝術形象遺存。隨著絲綢之路上中外文化的交流,唐朝的宗教文化異常活躍,道教、佛教、伊斯蘭教、景教、襖教以及東巴教……上至宮廷貴族,下到百姓生活,都有明顯的宗教滲透痕跡,最終這些宗教遺痕透過當時的藝術作品得以表現。唐朝以其高度的文化自信秉承文化的開放,為異域文化的植入與融化提供條件。異域文化主要是指由西域傳進來的西方繪畫理念和繪畫技法,如:凹凸法、鐵線描等。在開明的政治背景下,唐朝女性所擁有的自我意識和自信,通過其服飾、行為和社會參與度得到體現,最終也體現在佛教藝術創造中。例如,莫高窟多處壁畫中所遺存的女性供養人畫像就是始于唐朝。

唐朝是中國歷史上具有高度文化自覺與文化自信的時代,是當時先進文化的代表。唐武周時期,帝王借彌勒下生隱喻自身“皇帝即今世如來”,將帶來安康與太平。莫高窟96窟中的大佛以及龍門盧舍那大佛都是此觀念的寫照。莫高窟南北全域現存唐朝洞窟282個,初唐47,盛唐97,中唐56,晚唐70,另外12個年代不明。唐朝是少數民族與漢族融合建立的王朝,西部少數民族的融入,給唐朝的藝術帶來朝氣與活力。唐朝以極大的包融,給予人們藝術的自由。唐飛天正是在這種背景下,由一個誕生于宗教儀式中的形象嬗變為一個存粹的藝術形象。

(二)品味與慣習的互相影響與促進

中國一直都是以中原文化為主導,多元文化組合的構成形式,不同的地域有不同的習俗與信仰。當中原文化所在地,建立政權成為“中央”,與地方聯系緊密時,地方會復制中央的禮儀習俗,甚至信仰等習慣;反之,當中央與地方的聯系“中斷”,這些地方會脫離中原文化,創造出自我的文化。中國人口的數次大遷徙造成多民族文化的融化,不同的“民”與“俗”依據實踐中獲取的慣習,構建日常生活。慣習具有社會生態特征,受到來自個人先天條件和社會環境的影響。武周時期,武則天崇信佛教,宣揚凈土思想,當時的《開經偈》“無上甚深微妙法,百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持,愿解如來真實意。”就是她所作。當時一些國士認定武則天是彌勒佛轉世,并為此編撰《大云經疏》。當時全境興建供奉彌勒的大佛寺,多地以武則天為原型塑造彌勒佛。敦煌96窟內的“北大像”就是以武則天為原型的彌勒大佛。普通的彌勒佛和藹可親,這尊彌勒佛威嚴、莊重,有母儀天下的即視感。唐朝文化兼容并蓄、海納百川,多元文化的融合以及唐朝對前朝文化的繼承,把唐朝的藝術推向了一個新的高峰。

莫高窟是一個佛教的場域,其營建是佛教、中原文化與西域文化的協同作用力結果。其中所包含的生命性、民族性以及文化潛能等集中合力依據相似的社會慣習,在遵循一定的規則范圍構建。藝術創作是社會文化的折射,佛教藝術的繁榮也是社會安定與繁盛的體現。唐朝強大的國力和開放的文化環境,佛教藝術呈現良性的動態發展。一方面,唐朝文化的先進性,造就大氣磅礴的藝術作品;另一方面,藝術家創造的璀璨作品又為唐朝文化的發展注入新活力,循環往復盛唐文化影響力不斷增強。究其根源,唐朝的藝術成就是其扎根地區區域文化,并不斷融化周邊多元文化的結果。

(三)現代設計中的借鑒

唐飛天是中國獨有的藝術形象,在現代設計中被廣泛運用于設計的不同領域。有的借用飛天的形態予以再次的加工設計;有的是對飛天進行深入美學分析后運用現代設計方法和美學原理,將飛天的藝術形象與現代設計進行融合,使其藝術造型與功能可以具有傳統藝術與現代藝術的和諧統一……總之,現代設計中的對飛天借鑒與運用,是以提高產品美學價值和藝術內涵為基礎,深度挖掘傳統文化內涵和弘揚民族精神。

在包裝設計方面知名的運用是,1958年進入國際市場的茅臺酒,為淡化原有“五星”LOGO 的政治性,采用敦煌壁畫唐飛天為原型,創作“獻酒圖”為商標。蘭州“隴飛九天”香煙的包裝設計也是結合飛天來造型。

在工業設計方面,2019年黃佩然、候夢陽等人結合白酒文化,將飛天的造型或者唐飛天絢麗的色彩與金色云紋等結合,采用現代多種工藝技術,設計“扶搖直上”、“娉婷裊娜”、“輕飛曼舞”和“漂·流”等系列有關飛天的酒具。其造型別致,極具藝術收藏價值。

在品牌設計方面最知名的是叢1983年開始,持續至今由中國國家新聞出版廣電總局主辦的飛天獎(Flying? Ap- saras? Award),號稱中國電視劇界的“政府獎”是最高榮耀。飛天獎的獎杯就是簡化的飛天型態。2018年—2020年上海民族樂器廠推出的“敦煌”品牌系列樂器,是敦煌文化的再次弘揚。將飛天、樂舞、精美裝飾圖案等與民族樂器相融合。以壁畫中的樂舞映射樂器的主題。

目前另有學者在基于現實增強技術的基礎下進行 VR 飛天的研究。目前有關飛天在設計中的借鑒,設計屆主張,兼容并包但注重整合;飛天元素的借鑒可以世俗化但不低俗;主張理念為先,實行不斷超越。敦煌飛天蘊含傳統文化內涵和民族精神,敦煌飛天的起源、演變和藝術風格方面的價值和意義仍然值得現代從事藝術設計和創作工作的人們思考和借鑒。

四、結語

“飛”是持續存在于中華民族記憶中的文化代碼,本土宗教道教中的飛仙;神話故事中生活在昆侖山的鳥人;《山海經》中的“羽人國”;嫦娥奔月的故事等等,無不訴說中華民族對飛翔天宇的渴望與幻想。墓葬中各類蘊含“飛升”意義的陪葬品是其基本的解讀。而最開始出現的“飛天”卻是基于宗教藝術影響下的浪漫主義思想與藝術創作的產物。據《敦煌飛天》所述,莫高窟492個洞窟中,有二百七十多個洞窟繪有飛天,總計四千五百余身。其中第290窟最多,有154身各種姿態的飛天。盛唐第130窟中有身長二米五的飛天以及長度不到五厘米的飛天。

從北魏同一石窟中出現犍陀羅與中原兩種風格的飛天;至西魏時期,曹家樣風格的秀骨清像飛天造型成為主角。隋代開始飛天變得造型構思精巧,且色彩華麗。唐朝的中國是當時世界藝術的中心區域,匠人總結歷代創作經驗,對不同民族風格兼收并蓄,人物造型開辟了張僧繇“面短而肥”的新風格,線描從顧愷之的“曲鐵盤絲”到吳道子的“春香吐絲”,中國佛教藝術在敦煌創造了空前的輝煌。⑦并出現最終影響世界的“唐飛天”造型。總之,中國的飛天是中外藝術交流的產物,是中華民族對外來文化從接收到同化,再到特色化的過程。中華民族文化中的羽人圖騰,民間神話,道教的長生信仰……促成唐飛天的最終本土性固化。易存國先生曾提出:中華民族文化的“樂舞精神”為飛天形象注入靈魂。有著深厚文化淵源的飛天是中國藝術乃至中國文化的經典符號。

注釋:

①“飛天”一詞是一個多元的概念,在佛教經典中并無“飛天”一詞的記載,它是日本近代學者長廣敏雄擬定的一個新名詞,而后被學術界廣泛采用。

②宗白華.略談敦煌藝術的意義與價值《美學散步》.上海:上海人民出版社, 1981:155.

③梵語 Buddha 的音譯。指佛陀,佛。出自《后漢書·西域傳·天竺》:“其人弱於月氏,浮圖道,不殺伐,遂以成俗。”李賢注:“浮屠,即佛也。”

④《后漢書》作浮屠之仁祠,《后漢紀》作浮屠祠,指祭祀佛陀之祠。中國最早的浮屠之仁祠(佛寺),為東漢楚王劉英首造。

⑤“政規教隨”范式是“依法”(法律治理)與“依策”(政策、文件治理)相輔相成的混合式的宗教治理模式。“政規教隨”概念,參見陳進國:《本土情懷與全球視野——贛、湘、云三省基督教現狀調查報》,載金澤、邱永輝主編《中國宗教報告(2009)》,社會科學文獻出版社。宗教組織或團體只是公民社會中的非政府組織和民間性組織,國家主要利用法律法規和政策文件的形式,將宗教視為一種公共事務和社會事務來加強治理和協調,進一步突出分級管理和屬地管理的權限;宗教組織或團體則將自身的生存合法性及自我治理建立在對國家法律法規、政策文件的信守和調適的基礎上,任何宗教結社和宗教活動都不能違反各級法律法規及政策文件所規制下的國家、民族利益和社會公共利益。“依法依策”管理宗教事務與公民“依法依策”享有宗教信仰自由是一體二面的。

⑥唐君毅.第十章中國藝術精神.《中國文化之精神價值》廣西師范大學出版社,2005.

⑦常書鴻,李承仙.敦煌飛天.北京:中國旅游出版社, 1980.

參考文獻:

[1]宗白華.略談敦煌藝術的意義與價值《美學散步》[M].上海:上海人民出版社,1981.

[2]【英】貢布里希.藝術與錯覺[M].長沙:湖南科學技術出版社,2002.? [3]【法】皮埃·爾布迪厄,【美】華康德,李猛,李康譯.實踐與反思一反思社會學導引[M].北京:中央編譯出版社,1998.

[4]楊善華.當代西方社會學理論[M].北京:北京大學出版社, 1999.

[5]常書鴻,李承仙.敦煌飛天[M].北京:中國旅游出版社,1980.

[6]陳寅恪.中國現代學術經典:陳寅恪卷[M].鄭州:河北教育出版社,2002.

[7]唐君毅.第十章中國藝術精神《中國文化之精神價值》[M].桂林:廣西師范大學出版社,2015.

[8]王蒙.東晉時期僧文研究[D].廣西大學,2017.

[9]楊秀清.華戎交會的都市[M].蘭州:甘肅人民出版社,2004.

[10]蔡偉堂.敦煌佛教造像漢族化與世俗化的形成[J].敦煌學輯刊,2005. [11]祁元麗.中國絲綢之路題材紀錄片的跨文化傳播研究[D].成都理工大學,2018.

[12]陳忠.敦煌飛天飄帶的識別與演化模式研究[D].武漢理工大學,2015.[13]薛曉源.“動”的美學解釋[D].南開大學,2010.

[14]魏繪.敦煌飛天造型美探究[J].中國包裝工業,2014.

[15]鄭宇翔.論敦煌壁畫的色彩構成[J].文物世界,2018.

[16]陳茜.論唐代社會文化對繪畫繁榮的影響[D].天津大學,2015.[17]何毅.董昌以書入畫現象研究[D].河北大學,2006.

注:本文系“湖南省教育廳資助科研項目21B0627”結題文章。