臺山僑墟騎樓建筑風格淺析

連孝奇 杜鵬

摘要:臺山僑墟建筑中比較有代表性的僑鄉建筑包括洋樓、碉樓、騎樓商業群、宗教祠堂和學校等。建筑融合西方的建筑

特點,在吸收洋樓建筑特色的同時,又具有濃厚的嶺南傳統建筑氣息。臺山的洋樓以西式建筑為主體融入了大量的中國傳統建筑結構。建筑特色中西合璧非常鮮明,多元動機產生了不同形式和風格的建筑裝飾,既有強調民族性的中國固有式、政治性的新古典主義,商業性的裝飾藝術派,也有講求經濟性的現代主義,綜合反映了臺山近代建筑的中西文化融合。

關鍵詞:廣府文化僑墟騎樓

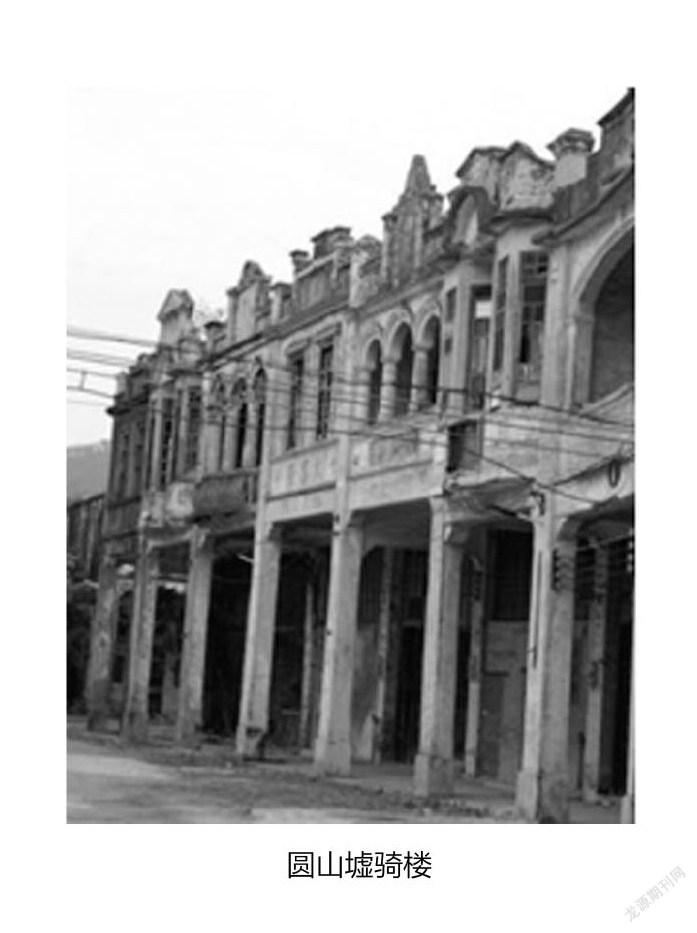

臺山坐落于廣東省的珠三角地區,同時珠三角地區又隸屬廣府地區。所以臺山文化擁有著嶺南地區廣府文化的基本特征,廣府文化又是嶺南文化的一個文化分支。僑墟文化是100年前進行城鎮化的新嘗試,是通過眾籌來建設的,也就是現在的就地城鎮化,離土不離鄉一樣的,住的都是農民,生活水平是城鎮化的水平。根據中國首屆廣僑文化學術研討會上官方公布的調查結果顯示現存96個圩鎮。專家指出,臺山僑墟碉樓、洋樓、墟市并存,稱之為“僑墟樓。是廣大五邑地區華僑回鄉留下的寶貴文化遺產,是臺山成為“廣僑文化之鄉”的標志。

臺山僑墟建筑中比較有代表性的僑鄉建筑包括洋樓、碉樓、騎樓商業群、宗教祠堂和學校等。建筑融合西方的建筑特點,在吸收洋樓建筑特色的同時,又具有濃厚的嶺南傳統建筑氣息。臺山的洋樓以西式建筑為主體融入了大量的中國傳統建筑結構。建筑特色中西合璧非常鮮明,多元動機產生了不同形式和風格的建筑裝飾,既有強調民族性的中國固有式、政治性的新古典主義,商業性的裝飾藝術派,也有講求經濟性的現代主義,綜合反映了臺山近代建筑的中西文化融合。

一、廣府文化背景下的臺山騎樓文化

廣府文化還保留了南越深厚的信仰文化,拜鬼神、講風水等,這又是廣府文化的另一方面。同時也受到了周邊地區例如荊楚文化、巴蜀文化、吳越文化與海外文化的影響,形成了多種風俗文化融合的地區。因此,臺山建筑裝飾的藝術題材以中原文化為基礎,包含了南越文化的遺痕。例如臺山僑墟建筑大量采用中國傳統吉祥圖案作為裝飾題材,同時又有許多塑造神位、神臺、香座的紋樣以及南越人喜用的船形灰塑屋脊等。所以能看出廣府文化是臺山僑墟地區的文化核心。

騎樓是臺山地區存在已久的一種建筑形式,是臺山僑墟建筑中最具代表性的構成要素之一。民間建筑裝飾在技藝、材料等方面固守傳統的基礎上,僑鄉地區的民間建筑較早地主動吸收了西方裝飾藝術和建筑的形式,大膽求新,產生了應對地域文化、自然條件的審美新形式,從藝術和技術層面豐富了地域文化。①

騎樓的出現與當地氣候息息相關,騎樓的建筑形式不僅方便人行走動,增進鄰里之間的溝通,增進鄰里關系,而且具有防曬防雨的作用。平面布局多采用傳統中式格局,每間平均近身10米,為了更好地通風,在房屋內設有天井,一層多為商鋪,樓上為臥室,前廳到后方間有一條過道,除了通行外還能調節通風。

臺山市騎樓街的建設規模較大,呈現出組合式全面鋪開的布局方式,其整體形態依據老城、關廂、墟集等同時固有的騎樓城市形態要素而整合發展形成。臺山騎樓街區與廣州騎樓街區的布局相似,不依賴于河流走向,整體均呈城市東西向展開分布,臨江的騎樓街巷分布密度較高,而后退的地區分布密度則較低。

臺山騎樓街寬度規劃統一,除半邊騎樓街測繪標準特殊外,正市街、南門路、單朗街、和平路等均寬7米左右,其他都在8、9米之間,以8.5米居多。一般2、3層,總高度7到9米之間,寬窄大小較為合適。按 H/L 的比值,在老城內為稍大于1,略顯狹窄,其他騎樓街約1左右,這些都是較理想的。和中國傳統的民居相比較而言,保留了一些對稱布局的傳統習慣,建筑以中心為主體,從中軸線左右對齊,這與西方的十字形平面布局類似,形成文化間的融合,為中西方的建筑文化交融相吻合,窗戶使用了豎條窗,并采用傾斜式屋頂。

從建筑材料上看,不同地方采用木材、琉璃制品、磚石、陶瓷等材料的使用方式不同,表現形式也更加豐富。在很多不穩定的環境中,會使用陶瓷和玻璃等耐潮材料來構建建筑體,在滿足建筑材料使用需求的同時也提升了質感。

騎樓一般沿著街道相對而立,臺山地區高溫多雨,騎樓外部延伸空間可以提供通行與避雨,同時可以光顧臨近的商鋪。清末兩廣總督張之洞管理時,為使街道更加的規范,根據當時現有的規章制度,設計了一張近代西方城市濱水區域建造特征的堤岸斷面。在對馬路、商鋪的尺度進行控制的同時,也為臺山的發展建設鋪墊了城鎮規劃方式,系統的設定了道路、建筑、棧道的布局形式,串聯關系非常明確,截面清晰明了。持續到近代仍然在使用這一套騎樓街道模式。

二、騎樓街區分布

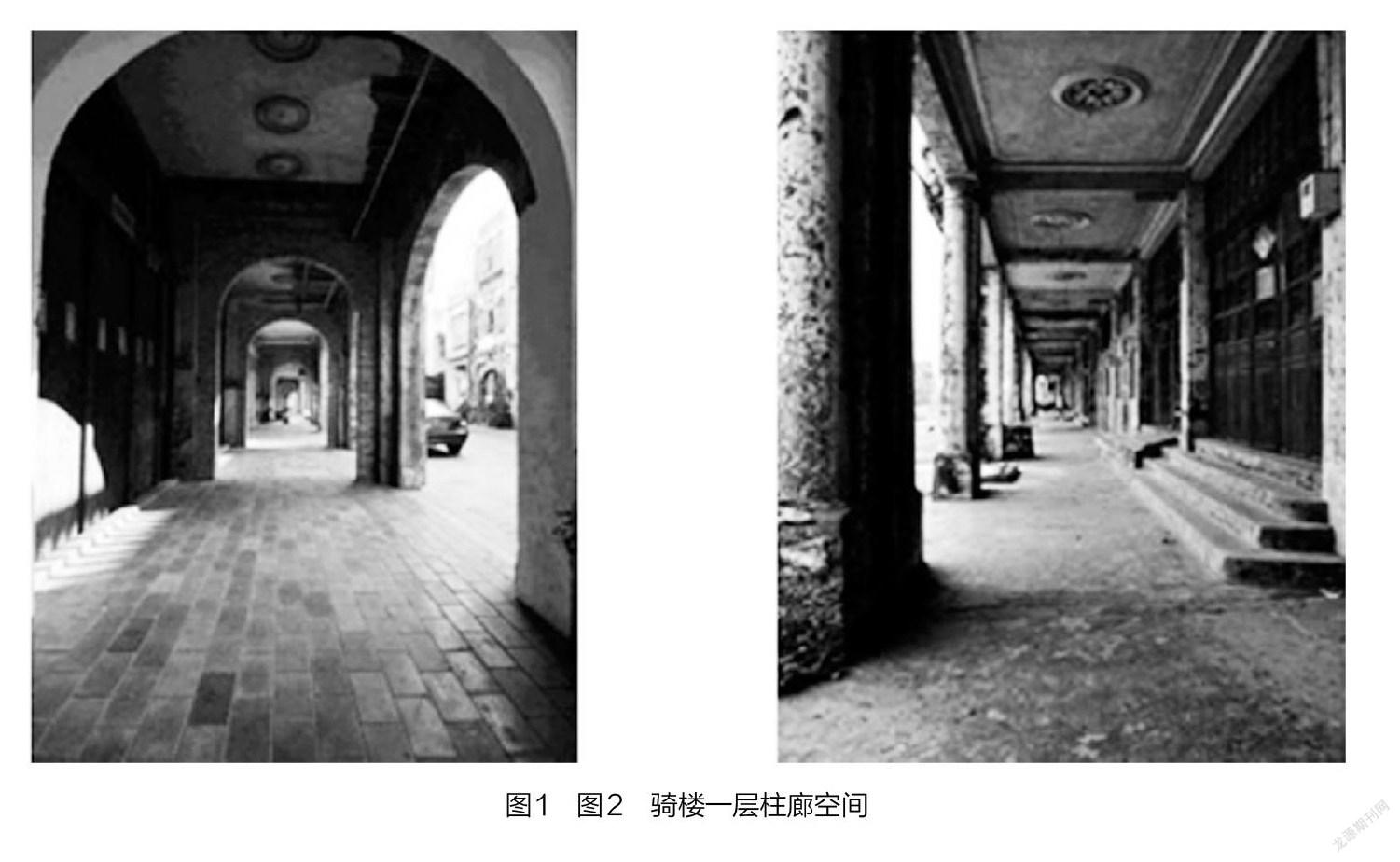

臺山騎樓的街區大概按照線性與片狀劃分。線形布局是以一條商業街道為中心軸,街道寬度約7到9米,兩側的騎樓高7米左右。沿街排布兩層以上聯排商鋪,中間道路暢通,商鋪面向街道建有聯排柱廊,可供人通行,拄廊一層高,層高多為4到5米之間,上蓋樓板,其上為住宅。片狀的布局兩側騎樓公用一條通風巷,大限度的節省了建筑用地面積。

現代使用情況同近代的使用情況并無本質的不同。但凡商業活動頻繁的街道,柱廊的空間都不會被占用,大片騎樓街道相互貫通,商業街及延伸出來的南門路騎樓街才留有凈寬2米(軸距2.2米)的人行道。

不難理解,因建筑時間較早的正市街與南門路受制于原縣城丁字街的歷史原型影響。后來開辟的街道自然居寬,適宜功能加的需要。每間騎樓的跨度從2米增加到5米左右。開間與所選用建筑材料有關。臺山騎樓頂屋分為平頂、坡頂和平坡組合式屋頂。坡屋頂以脊為中軸向兩側坡,天井夾在兩個“山墻”之間。臨街的山墻有意高出屋面,作山花處理。

三、空間結構細分

臺山騎樓一般2到4層,3層居多,整體立面遵守橫三段、縱三段的構圖法則,下段為梁柱或券柱式廊道,因陰影效應使整體格調沉穩厚重,連續的橫向框架梁同腰線與上部分割。中間的兩部分同高,整體建筑形式主要沿著墻和柱體豎向構建。2層外立面雕刻多種紋樣風格的女兒墻。女兒墻與天際輪廓相連,是騎樓建筑中的標志之一。

臺山的騎樓建筑群上部有傳統閣樓式屋頂、古典屋頂,大部分是西式的蒜頭頂、羅馬拱廊式和穹隆式屋頂。立面的柱式兩端大多都是采用西方的羅馬柱式,底層采用多里克柱式,2層常用愛奧尼式,采用黃金分割比例,層高各不相同。

四、騎樓開間與柱式

騎樓的建筑開間尺度與柱間距成比例關系。西方建筑廊道的開間數大多采用奇數,我國傳統的建筑開間也大多是如此,建筑理念有一定的相似。在中國傳統建筑中有注重空間對稱的講究,并在奇數開間時將入口部分凸顯出來,圍繞軸線對稱,奇數有陽數的說法,陽數寓意為吉數。在國內應用繁多,殖民地式建筑外廊的柱距多為建筑開間數量的整數倍或雙數倍,也有建筑開間數量的小數倍。一般在二分之一或三分之一左右,還一部分的開間數量和柱子間的間隔相等。

建筑的內部開間是決定建筑空間結構的主要因素,從建筑中外廊的柱廊間距大致可以估算出建筑空間結構的。但并不是西方流入的殖民地建筑的柱廊間距都是成一定的倍數關系,同樣也存在一些開間與柱廊的關系構不成正反比的情況。外廊柱距與開間結構不吻合的原因大致有三方面因素:其一每個建筑的平面布局和劃分是不同的,其二外部廊道的走向形式各不相同,另外不同建筑的室內空間劃分可能會不規則,大多承重墻體無法移動規整。

磚木結構的建筑開間限制性非常大,一般建筑外廊間的柱距都在三米以內如圖1、圖2,立面墻體的截面面積大時,需要使用鋼筋混凝土來加固墻體結構從而支撐多個開間的構造,房梁承擔的力量大,所以拱券結構也相應地增大,柱子的間距也會加大,廣府地區的騎樓甚至四米以上的柱間距,并采用鋼筋混凝土結構加固。

柱子樣式大概有方柱和圓柱兩種,而依據柱子形態的不

同,又可以劃分出四種柱子形式大致分為4種形式:單雙柱、壁柱和束柱,柱子的功能基本都是支撐建筑,是組成建筑結構的重要部分。②在大多數的騎樓中,柱間距都成比例建造,數量和間距成反比,如果外廊的長度相同的情況下,柱子數量越少,開間的距離就相對更大。僑墟建筑的外部連廊柱間距大概在2到5米間,其中絕大多數為3米,直到晚期的騎樓建筑出現了6到7米的開間。整個建筑的規模和體量增加。柱廊連續串聯著幾十公里的聯排騎樓,是空間與環境的過渡,是具有流動感的灰色空間,人們在這里走動并休閑娛樂。

臺山騎樓頂屋有三種模式:平屋頂、坡屋頂及平、坡結合型屋頂。坡屋頂以脊為中軸向兩側坡,天井夾在兩個“山墻”之間。臨街的山墻有意高出屋面,作山花處理。騎樓一般2到? 4層,3層居多,整體立面遵守橫三段、縱三段的構圖法則,下段為梁柱或券柱式廊道,因陰影效應使整體格調沉穩厚重,連續的橫向框架梁同腰線與上部分割。建筑時間較早的正市街與南門路受制于原縣城丁字街的歷史原型影響。后來開辟的街道自然居寬,適宜功能加的需要。上段是精彩的山花女兒墻,中段兩層通高,整體形成了借用墻體和柱子的元素以豎直走向為主的建筑造型風格。二層的女兒墻構成建筑形態的外部建構并且與天際輪廓線起著連接的作用。

臺山近代僑墟建設發展留下了大量的騎樓、碉樓、洋樓、集市,這些騎樓街區與集市廣場,有些至今還保持著活力,但也有不少已衰落,僑墟的肌理與風貌面臨消亡的命運。按地理因素的角度,針對不同地區背景下所產生的的營造風習特點進行對比。包括勘地、選材、結構、空間構成等方面的地理與氣候因應特征以及建筑裝飾匠系、場景、象征等方面的風習因應特征,并以此為基礎,梳理其歷史淵源和傳流關系,對臺山僑墟建筑文化的發揚光大具有重要的歷史意義和應用價值,同時,為僑墟建筑遺產保護提供理論依據。

臺山建筑風格也是地域文化精神的體現,不僅融入了自

然,并且加入了很多社會人文的元素。臺山的建筑文化在接受西方建筑文化的同時,進行了自我糅合,自適應性的將本根文化風習融合,形成理性自覺兼文化轉型,展現出中華傳統文化的包容性。縱觀臺山裝飾的發展過程,中、西文化元素的相遇、混合、融合、替代,有一個清晰的演變過程,中、西方的繪畫和雕塑技法、中西方的古代和近代裝飾技術,在臺山建筑裝飾中被融合于一體,形成新題材、新造型、新圖案的裝飾藝術成為全球文化的一份寶貴財富。

五、結語

眼下臺山政府方面也在積極籌備臺山地區的旅游產業開發,通過僑鄉建筑的文化和特點吸引越來越多的人來參觀并了解中國現存的稀有文化,同時推動當地的旅游業,拉動經濟增長,實現“文化搭臺,經濟唱戲”的效果。臺山僑墟的大部分騎樓、碉樓和民居都由個人翻新成現在裝飾樣式,政府也將大部分古老的公共建筑古為今用,將其活化為現代眼光同步的外墻效果,但建筑回歸現實的同時也應該注意保留部分建筑遺址固有的歲月痕跡,為后續的研究和考察提供最原始的一手資料,讓更多的人去目睹僑墟建筑的雛形到現代化的演變過程,原始的建筑遺址不僅是建筑流派的代表,還是一代人文化的積淀,這種文化的傳承帶來的是精神層面的認知,呈現出第二個江門地區的歷史文化遺產痕跡。

文化的產生與發展是一個漫長的過程,涉及文化積淀、文化認知、文化認同、文化歸屬、文化自覺、文化自信和文化先覺等諸多方面,它們相互融匯、相輔相成,從不同角度和層面推動著文化的迭代與發展。③

雖然臺山僑墟在“申報第二個世界文化遺產”還是“作為臺山碉樓與村落世界文化遺產的擴展項目”這兩個問題上也還未得出最理想的結論,但無論如何,它已經引起世人的注目,它的文化與內涵越來越吸引著人們去探尋。深挖百年歷程中人民和民族命運的根本改變,更好地激發當今華僑的愛國熱情,為祖國發展提供更大的助力,從而將愛國主義與家鄉情懷結合在一起。

注釋:

①彭長歆.現代性,地方性—嶺南城市與建筑的近代轉型[J].同濟大學出版社,2012.

②薛穎.近代嶺南建筑裝飾研究[M].華南理工大學出版社,2017.

③王凱宏.設計理念與文化自信[M].文化評論,2019.

參考文獻:

[1]司徒尚紀.廣東文化地理[M].廣州:廣東人民出版社,1993.

[2]王魯民.中國古代建筑思想史綱[M].武漢:湖北教育出版社,2002.[3]王凱宏.設計理念與文化自信[M].文化評論,2019.

注:本文系廣東省普通高校人文社會科學研究項目《臺山僑圩建筑文化推廣研究》2019WTSCX018;廣東外語外貿大學人文社會科學重點研究基地(299-GK19G192)《粵港澳大灣區歷史文化遺產活化與利用研究中心》階段性成果。