古詩詞歌曲《虞美人調》的演唱與文化內涵

陳利敏

摘要:古詩詞歌曲以獨特的聲、腔、意、韻、美成為了我國民族聲樂藝術的精華。

例,通過對該作品的創作背景、演唱特點及文化內涵等多重角度的探究,以期更加直觀、演繹《虞美人調》的藝術追求。

關鍵詞:《虞美人調》音樂分析古詩詞歌曲演唱文化內涵

一、《虞美人調》的創作背景

《虞美人調》是五代十國時期南唐的最后一位皇帝李煜創作的詞,通過今昔往日的交錯對比,表達了自己在經歷了興衰巨變后的無窮哀愁。李煜的作品毫不掩飾地袒露自己的胸襟,使讀者能感受其作品中撲面而來的這份真摯的情感,因而常常引起古今眾人的情感共鳴。《虞美人調》也奠定了李煜“詞帝”的地位。

將古詩詞納入創作視野是當代藝術歌曲創作最重要的體現。《虞美人調》這首藝術歌曲應是代表性作品之一。它的曲作者姜一民(1947-),國家一級作曲。2005年為《虞美人調》譜曲,由解放軍藝術學院劉珊珊首唱。2013年《虞美人調》被列為金鐘獎規定演唱曲目,成為全國各音樂院校的教材沿用至今。姜老師曾親自跟筆者說過,在創作古詩詞歌曲《虞美人調》的過程中,結合并采用了敦煌古樂的素材,通過對古代詩詞格律的不斷專研,對音樂的反復推敲與傾聽,結合現代作曲技法,用自然、流暢而有效的創作手法表達了南唐后主李煜對人生的感嘆與亡國之恨。

二、《虞美人調》的音樂分析

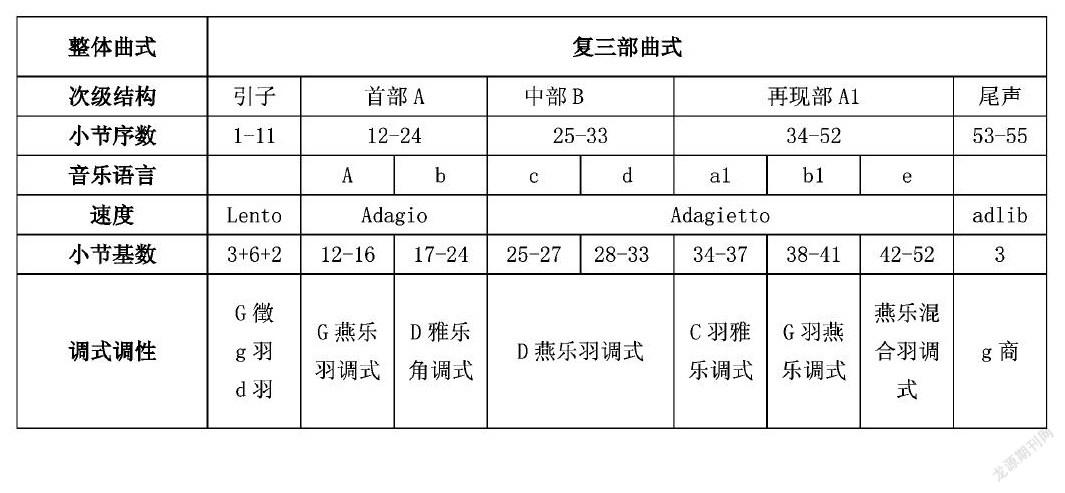

作曲家巧妙地結合詞體的上下闋(上下片)結構,形成了帶有引子和尾聲的復三部曲式結構。就全曲的調式安排而言,更符合詞作者創作時的心境。

結構圖如下表所示:

引子(第1-11小節):由3小節的前奏(無唱詞)加6小節的引子(襯詞),最后加2小節的連接組成。前奏就已鋪墊了“一步三嘆”的感情基調。

首部(第12-24小節):充分體現了詞境的凄涼與哀愁。

再現部(第34-52小節):形成了首尾的呼應、統一,以 g 商調式結束全曲。

鋼琴伴奏部分在全曲中起著極其重要的作用。引子部分烘托出作品的意境,起到了與伴奏部分一唱一和的效果,推動情緒的發展,激發演唱者的想象力。尾聲部分和引子部分相呼應,兩者較好的結合,對作品的詮釋起到了推波助瀾的作用,提升了演唱者對作品的感悟效果,達到對作品更深層次的演繹。

三、《虞美人調》演唱特點

古詩詞蘊含著中國傳統文人墨客的精神境界和人格魅力。作曲家在創作時往往也會更注重詞作者深邃的精神追求和古詩詞格律,古詩詞歌曲就是“詩樂合璧”的產物,有著獨特的節奏感和韻律感。因而演唱者要通過詩情、曲情、聲情來表達思想情感,要兼具文學性和藝術性,要充分理解詞、曲作者對生活和藝術的感悟來表達作品內涵。

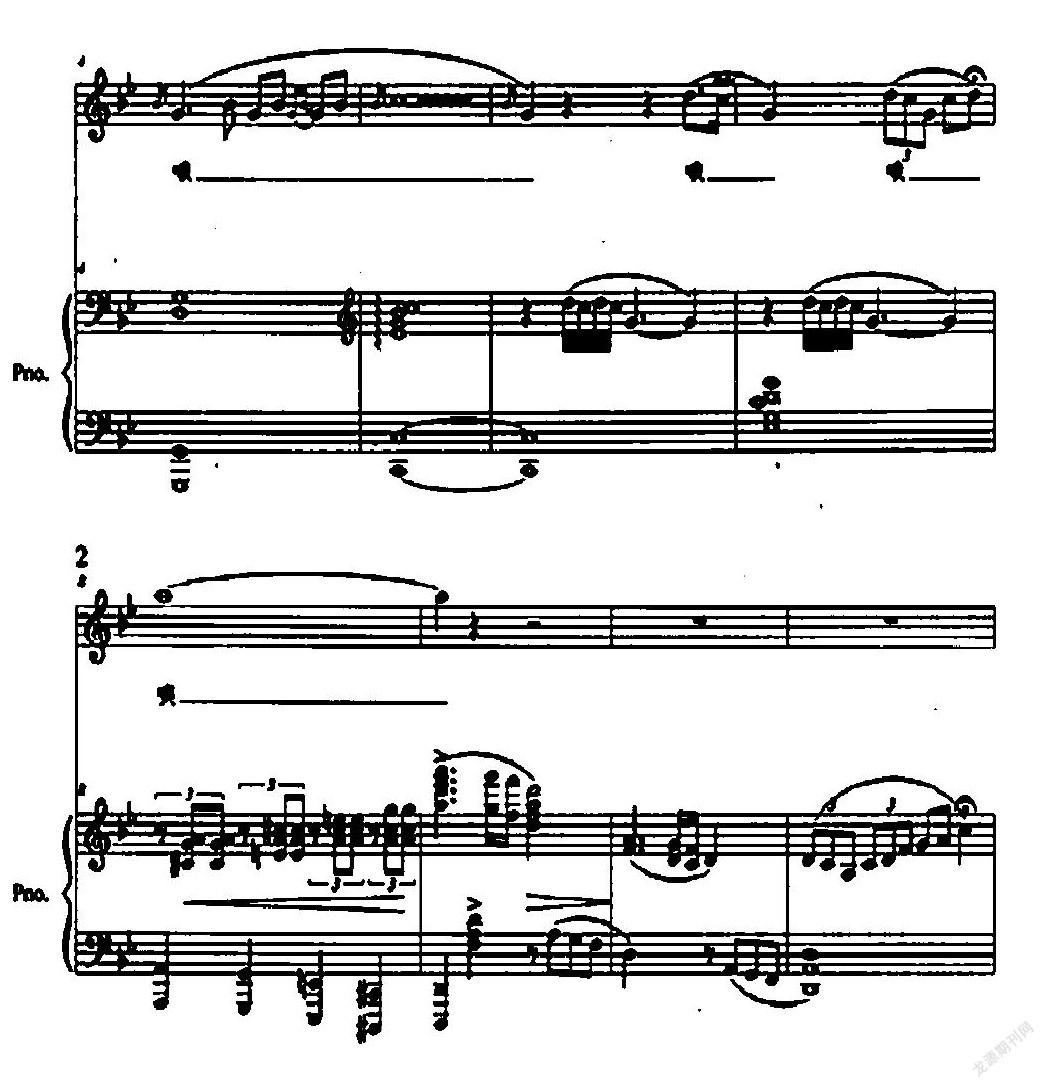

(一)歌者氣為先——氣息的把控

與其他歌曲演唱有所不同,古詩詞的演唱對氣息的把控要求更高,好的氣息運用可以將作品詮釋的如高山流水般自然、流暢。我國唐代著名的音樂理論家段安節在《樂府雜錄》中記載:“善歌者,必先調其氣,氤氫臍間出,至喉乃隱其間,即兮抗墜之間,即得其求。”①這句話便突出了氣息在歌唱中的重要性。《虞美人調》這首作品,在演唱時首先強調氣息的流動,要會自由的控制氣息。該作品的引子部分和尾聲部分音域相對較低,節奏較為自由,舒展性強,更需要氣息的支持和流動,要把聲音搭在氣上,要符合主人公暮年說話的語氣、語調、語境,用說話般感嘆的語氣唱出,切忌僵硬的氣息和大聲的吶喊。引子部分的第8小節至第11小節為過渡部分,較第7小節的最后一個音突增了五度,是主人公情緒的爆發。演唱時從根本上要有扎實穩定的氣息,要在頭腔形成共鳴,保證聲音的穩定性,要唱得流暢、自然。尤其在該作品的高潮部分,要保持會厭立起的穩定和氣息的流動,讓聲音更加通透、集中,以求達到更好的聲腔共鳴。這就要求演唱者在平時對真假聲的轉換與腔體共鳴位置做針對性的練習,歸根到底就是吸氣和呼氣都需充分徹底,若氣息太淺,個別音就沒有支撐點,導致聲音會唱破音,若會厭的立起不夠穩定,聲音就會失去力度和光澤度,難以更好的表達作品的情感。

譜例1:《虞美人調》第4-11小節

結束部分與結束前的高潮部分在音域和情感上都形成了強烈對比,演唱者在演唱低音時往往會忽略氣息和聲音位置的統一,為避免出現情感和聲音上的斷層,在前句結束時,就必須將多余的氣息徹底破壞,待內心沉靜之后再將新吸入的氣息的位置放至最低,咬住字頭,運用腰部、橫膈膜的力量,保持氣息的流動,在會厭立起的前提下,帶著語氣自然地去訴說,達到聲音位置的和諧、統一。總之在演唱該樂句時若想達到更加圓潤的音色必須要有飽滿的氣息和會厭立起的穩定性作支持,反之,音樂的情感表達便會失去連貫性。

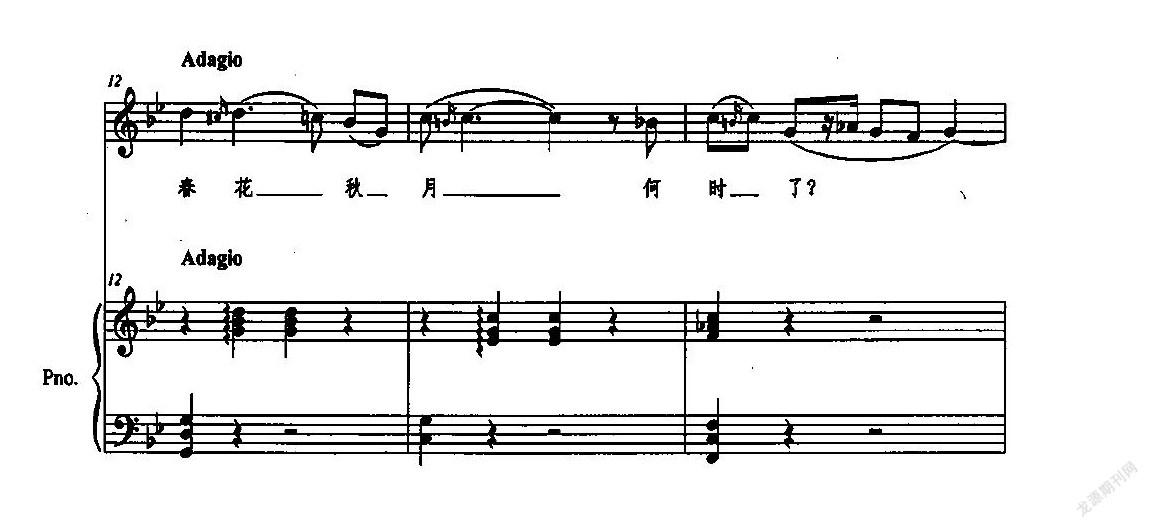

(二)字領腔行相依存——精準的咬字

聲樂演唱以語言為基礎將字、腔、情結合。演唱者需要咬字頭、吐字腹、收字尾,這三部分是互相連貫、相互影響的,這也是詮釋音樂美感的關鍵之所在。精準的咬字、吐字,能使聲音充滿顆粒感,有效的展現作品其意境,使演唱者能與詞、曲作者達到情感上的共鳴。對于聽眾而言,清晰的咬字、吐字可讓其能更好地了解歌詞所表達的思想內涵。

《虞美人調》注重每個樂句之間的連貫性,此連貫性不僅體現在作品的整體性,更是與演唱的咬字、吐字有著直接的聯系。因而在演唱中要注意字尾“ou”和“ao”的發音,如“了”“少”“小樓”“首”等字。演唱時要將“ou”和“ao”拖住,收好字尾才能保證聲音的圓潤與結實,進而避免因咬字、吐字導致的情緒上的斷層。

譜例2:《虞美人調》第12-14小節

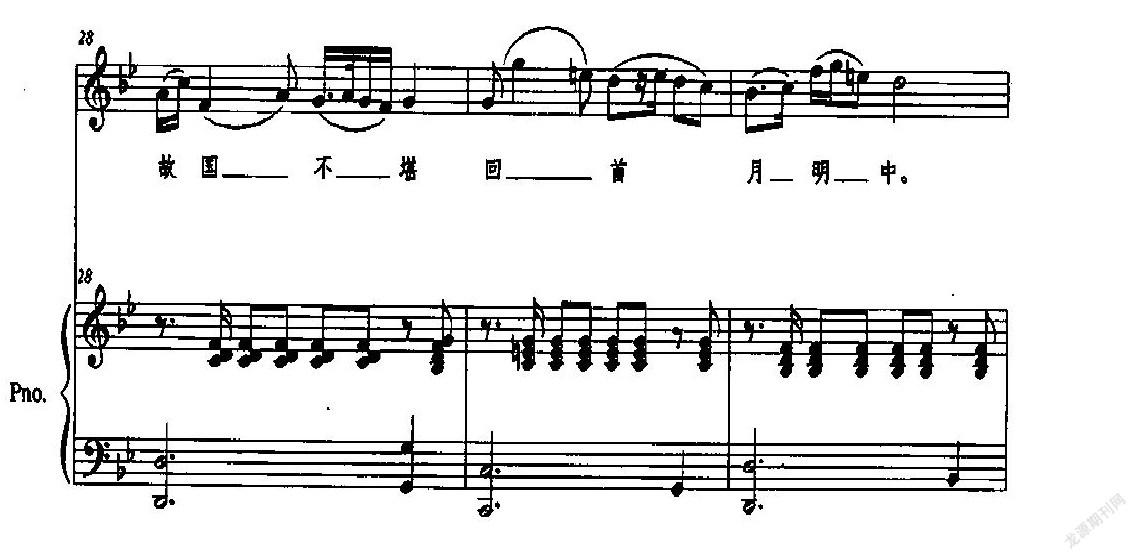

作曲家姜一民通過音域的跨度來描繪李煜對往事的不堪回首,加重了李煜對世事變化無常的深刻感受,在咬字上要快吐慢收,要將聲音與氣息運用得恰到好處。在演唱“回首月明中”的“回”字時,要避免咬字橫向發展,“首”字的空拍不要忽略,需注意上方的連線,要做到聲斷情相連、聲斷氣不斷。“月明中”在氣托住的基礎上把字嘆出來,加強語氣感,在保證語言清晰的同時又要唱得自然、流暢。

譜例3:《虞美人調》第28-30小節

民族聲樂強調“字正腔圓”,歌曲中的詞是字,腔是旋律,咬字要依托于潤腔,潤腔的要點就是要“正字”,不能倒字,因而在日常練習中可大聲朗讀清楚每一個字的四聲,用“吟誦”的方式,將每一句的重音都標注好,再結合詞義、韻味等要素更加具體的表現內容,更好地體現作品的層次感。

(三)愁之深切——情感的映射

《虞美人調》是一首演唱難度較高的作品,根據每一段落音樂的速度、人物的情緒和段落的詞意,要用不同的音色來進行表達,將作品的文化情感體現出來。其次,歌詞的內斂精煉也會加大演唱者抒發情感的難度,所以演唱者將歌詞、旋律、氣息的關系細細體會,在一字一句的反復推敲中表達作品所蘊含的思想感情。引子部分為散板,節奏較自由,演唱者應多注重其意境,不要用“唱”出來的聲音,而是“想”出來的充滿意境的聲音。“春花秋月何時了,往事知多少。”其曲調較為平和,且詞意大致多為回憶感傷,緩慢的基調加上個別倚音,因而該唱段要有深幽綿長的演唱體會,氣息要穩定,聲音要連貫,為后面的演唱做好情感鋪墊,把李煜對往昔的傷懷表達出來,高潮部分演唱者應利用沉痛和悔恨的語氣將情感向前推進,咬字要鏗鏘有力,聲音要連貫、統一,更富有張力,作品更具戲劇性。因而要把握好對氣息流動和情感之間的合理運用。在演唱高潮部分的過程中,需調動全身心的激情,在情感上要將一江春水的“愁之深切”融于曲中,但切忌過分的吶喊,做到理性和感性共存,符合作品人物所處的此時此景此情。結尾與最初的引子相呼應,是主人公掙扎、吶喊過后回歸的平靜,演唱者要通過這種“想”出來的聲音與情感、意境相結合,給聽眾意猶未盡的藝術享受。

四、《虞美人調》的文化內涵

“虞美人”蘊含三重寓意:“其一指人物——虞姬,在項羽被圍垓的四面楚歌中,虞姬為項羽跳完最后一支舞后拔劍自刎,留下了這段生離死別的哀歌;其二指花——虞美人花,它是因虞姬死后的血染之地長出了一種嬌艷的花朵而命名;其三指詞牌名,它是唐代教坊曲因歌唱虞姬而得以此名。”②通過對這三重寓意的分析,我們就會發現它始終繞不開一個人,那就是虞姬其人,由此也更深刻的表達了詞人李煜對人生生離死別的感嘆與亡國的悔恨之情。

在王國維的《人間詞話》第十七則中說道“主觀之詩人”,“主觀之詩人不必多閱世,閱世愈淺則性情愈真,李后主是也。”③戰亂摧毀了李煜過去宮廷中的奢華生活,被淪為階下囚的他,在春花的映襯下充滿了對人生的絕望,更顯凄涼悲苦,春花秋月使他勾起往事而傷懷,由此怨問蒼天何時了結。“往”字指出了李煜“思”的方向既不是所處的當下,也不是面臨的迷茫未來,而是指其所過去的經歷。在這里,人生的無常是亡國之君李煜的苦楚,警示著古往今來的人們無論是在何種艱苦的條件下都要珍愛生命,要全力以赴的為自己的命運去抗爭、去奮斗,從而產生出更為多樣的人生感悟。在此,李煜由一已的亡國之痛上升到所有人的共識,創造出深厚而廣博的詞境。

時光匆匆之快令他無法想起究竟是何時結束的那一切。“小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中。”是對第一句的呼應,李煜不停詰問“春花秋月”何時了結?一句“又東風”直接闡明心愿不可能再實現而徹底絕望。“又”字指出愁苦已久,至今也不知何時才是盡頭,更是加強了語氣感。曾經的威嚴、權勢全都變成泡影,對李煜而言更多的“不堪”是來自于現實與回憶之間的巨大反差。明月早已不是昔日之明月,隨著南唐的江山隕落而下,明月之夜,李煜思念他的故鄉、故國,那個已經滅亡了的南唐,回首往事帶來的愁苦、懷念、憤恨交錯在心頭。通過明月和故國又進一步寫出了宇宙永恒與人生無常的對比。

“雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改。”突出物是人非,只是換了主人。雕欄玉砌是永久的,而朱顏易變的無常,極強的透露出詞人對江山易主的無盡的傷痛之感。

“問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流。”在一問一答的設問中將籠統的“愁”,用奔涌的江“水”作答,極為形象貼切。川流不息、不分晝夜的春水和李煜綿長的、無休止的愁緒一致。充分表現了李煜“愁”的悠長、深遠,體會到“愁”所獨有的力度和深度,語盡意不盡,把離愁別恨的抒發推向了極限,使全篇顯得雄偉、壯闊。如此的震撼畫面在情感上給予人極大的審美滿足。

李煜將其國破家亡和囚禁所遭受的屈辱的悲慘體會,把對人生的無常、命運的凄慘、世事的多變所感受到的無可奈何的情感宣泄出來,這種錯綜復雜的情緒遠遠超出了狹小的個人情感范籌,具備了極強的典型性和哲理性,由此,這首亡國詞便又具備了更為豐富的文化內涵。

五、結語

由當代作曲家姜一民作曲的古詩詞歌曲《虞美人調》,其旋律凄美、大氣,充滿戲劇沖突和戲劇張力,表達李煜亡國后對生命無常的悲哀和頓悟。《虞美人調》的演唱要有較為自由的氣息把控和會厭立起的穩定性作支持,要在一字一音中找到中國漢語聲韻的抑揚頓挫,字領腔行,結合音樂與古詩詞相互依存、相互滲透的關系,要把被喻為一江春水的“愁之深切”的情思融于曲中。《虞美人調》不論是從詞還是曲的角度,都有其深厚的文化內涵;“問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流。”語盡意不盡,以李煜痛徹肺腑的萬古悲歌,引發人們某種心靈的對話,從而產生內心類似的共鳴和更為多樣的人生感悟。演唱者在掌握良好的聲音技巧的同時,還需融合演唱者自身的音樂修養、文化素養,要在充分感悟詩詞內容的基礎上,深度挖掘古詩詞歌曲的節奏感和韻律感,從而做到發于內而形于外。還需在歷史文學等方面一齊做考究,以求給聽者更好的藝術享受。

注釋:

①【唐】段安節《樂府雜錄·歌》,載《古今說海·說纂部》(刻本),苕溪邵氏酋山堂1821年版,第8頁。

②轉引自李順善《李煜的<虞美人>》,此文章發表于知乎,2018年12月。

③【清】王國維著,徐調孚校注《人間詞話》,中華書局,2003年版,第6頁。

參考文獻:

[1]申明秀.執著與超脫——李煜《虞美人》主旨新探[J].重慶科技學院學報(社會科學版),9,

[2]吳必鑾.淺析李煜<虞美人>詞的思想價值[J].固原師專學報(社會科學版),6,{4}.

[3]【唐】段安節.樂府雜錄·歌[M].苕溪邵氏酋山堂,1821.

[4]【清】王國維.徐調孚校注《人間詞話》[M].中華書局,2003.

[5]金開誠.李煜與《花間詞》[M].吉林文史出版社,2011.