人口普查竟然促進(jìn)了IBM的誕生?

□文/希區(qū)客

人口普查是全面掌握人口狀況的重要手段,不過人口普查對計算機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要性似乎鮮為人知。

美國科學(xué)史專家大衛(wèi)·羅伯茨在其專著《數(shù)字共和國:歷史上美國人數(shù)學(xué)的意外故事》中講述了這段歷史故事,其中包括1896年12月3日第一家自動化數(shù)據(jù)處理公司——制表機(jī)公司的成立。

人口增長迫使工作方式改變

若只為統(tǒng)計人口數(shù)量,人口普查工作相當(dāng)簡單——各地上報總?cè)丝跀?shù)即可。但美國的人口普查絕非簡版。

我們可以將故事追溯至1787年美國制憲會議中的“五分之三妥協(xié)”:美國南方與北方達(dá)成協(xié)議,將奴隸的實(shí)際人口數(shù)乘以五分之三,以作為稅收分配與美國眾議院成員分配的代表性用途。

1790年的美國第一次人口普查也根據(jù)年齡和性別進(jìn)行了區(qū)分。在隨后的幾十年里,職業(yè)狀況、婚姻狀況、教育狀況、出生地等個人信息都成為普查時要填寫的內(nèi)容。

隨著國家發(fā)展,每次人口普查都需要投入比上一次更多的精力,不僅要收集數(shù)據(jù),還要將其匯編成可用的形式。

美國1880年人口普查的數(shù)據(jù)處理工作,直到1888年方才完成。當(dāng)時,它已經(jīng)成為一種無聊到讓人麻木且容易出錯的文書工作。

鑒于人口還將繼續(xù)快速增長,那些有著足夠想象力的專業(yè)人士預(yù)見到,若不改變程序,美國1890年人口普查數(shù)據(jù)的處理任務(wù)將十分可怕。

霍勒瑞斯的杰作

約·比林斯是一名被指派協(xié)助人口普查辦公室編制健康統(tǒng)計數(shù)據(jù)的醫(yī)生,曾近距離觀察任務(wù)組處理1880年的原始數(shù)據(jù)時所做的海量制表工作。他向另一位協(xié)助人口普查的機(jī)械工程師赫爾曼·霍勒瑞斯表達(dá)了自己的擔(dān)憂。

1884年9月23日,美國專利局記錄了24歲的霍勒瑞斯提交的一份題為“編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)的藝術(shù)”的意見書。

在此之后,霍勒瑞斯不斷改進(jìn)設(shè)計構(gòu)思,并于1889年敲定最終方案,用于簡化1890年人口普查的數(shù)據(jù)處理。

霍勒瑞斯的杰作是穿孔制表機(jī),主要由穿孔卡和讀卡器組成。

穿孔卡用薄紙板制成,使用者可用手或機(jī)器對其打孔。卡片被輸入一個連接著計數(shù)裝置的讀卡器中,讀卡器用針刺探卡片,只在有孔處,針才會穿過卡片以發(fā)生電連接,進(jìn)而令對應(yīng)的計數(shù)器前進(jìn)一個刻度以實(shí)現(xiàn)計數(shù)。

舉例說明,如果一張“白人男性農(nóng)民”的卡片通過讀卡器,那么“白人” “男性”“農(nóng)民”這3個類別里的計數(shù)器都會前進(jìn)一個刻度。

霍勒瑞斯出品的穿孔制表機(jī)效率驚人,以至于美國國會撥款所依據(jù)的各州人口數(shù)據(jù)在1890年11月下旬之前就得到了認(rèn)證。

從穿孔制表機(jī)到現(xiàn)代計算機(jī)

在人口普查領(lǐng)域大獲成功后,霍勒瑞斯開始銷售自己的作品。

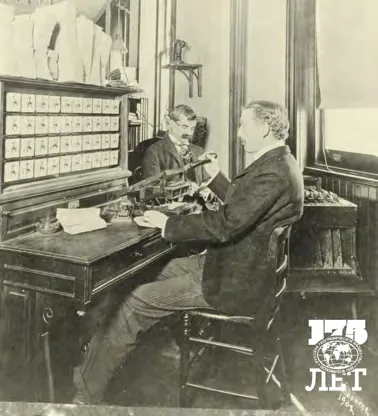

1902年,工作人員正使用霍勒瑞斯設(shè)計的電動制表機(jī)

文章開頭提到的制表機(jī)公司便是霍勒瑞斯創(chuàng)立的,在他退休后,托馬斯·沃森成為掌舵人并于1924年將公司改名為國際商業(yè)機(jī)器公司,也就是IBM。

此后,IBM不斷完善卡片技術(shù),發(fā)明了一種80列穿孔卡片,能更高效地完成巨量數(shù)據(jù)的記錄和制表。

到20世紀(jì)30年代,許多企業(yè)都使用穿孔卡技術(shù)記錄并保存程序,例如工資單和庫存。一些需要應(yīng)對大量數(shù)據(jù)的科學(xué)家,尤其是天文學(xué)家,也發(fā)現(xiàn)這些卡片很好用,于是IBM的80列穿孔卡成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

IBM并未滿足,又開發(fā)出了在此后數(shù)十年間被廣泛使用的鍵控打孔機(jī)。

于是,“打卡”作業(yè)成為二戰(zhàn)后蓬勃發(fā)展的計算機(jī)行業(yè)里的一個分支,而IBM一度成為世界第三大公司。卡片處理為速度更快、空間效率更高的純電子計算機(jī)提供了框架。

人們可能不清楚,20世紀(jì)50年代和60年代的計算機(jī)跟房間一般大,其數(shù)據(jù)和指令的主要加載方式是在鍵控打孔機(jī)上創(chuàng)建一副卡片,然后將它們輸入讀卡器。在20世紀(jì)80年代以前,這一直是許多計算機(jī)的默認(rèn)程序。

正如計算機(jī)先驅(qū)格蕾絲·霍珀對早期職業(yè)生涯的回憶:“在那些日子里,每個人都在使用穿孔卡,而且他們認(rèn)為自己會永遠(yuǎn)使用穿孔卡。”

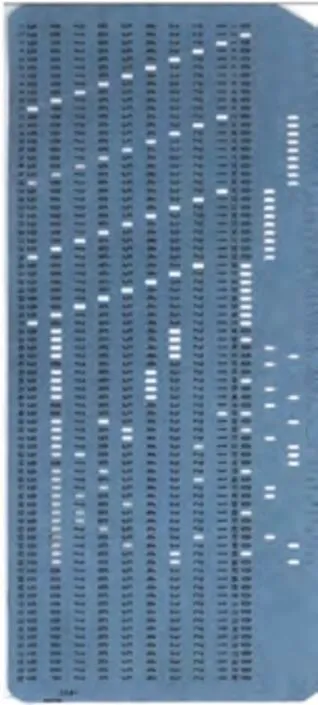

一張藍(lán)色I(xiàn)BM穿孔卡

霍珀團(tuán)隊創(chuàng)建了第一臺可商用的通用計算機(jī),同時也是穿孔讀卡式的龐然大物——通用自動計算機(jī)(UNIVAC)。

1951年,第一臺UNIVAC交付給了美國人口普查局。

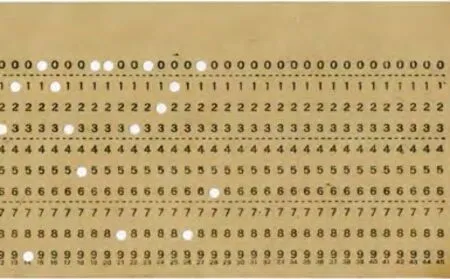

被打了孔的穿孔卡

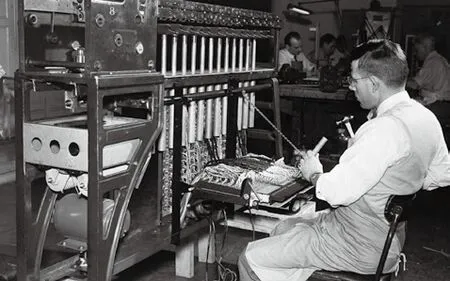

1950年美國人口普查時,工作人員正使用穿孔制表機(jī)