對糖尿病足高危患者予以全程護理干預的效果分析

張書評

摘? 要:目的? 探討對糖尿病足(DF)高危患者實施全程護理干預的效果和價值。方法? 選取2020年5月~2021年6月內蒙古自治區人民醫院內分泌科收治的44例DF高危患者為研究對象進行回顧性分析,根據干預方式分為對照組(20例)與觀察組(24例)。對照組患者行常規護理干預,觀察組患者行全程護理干預,對比兩組患者的自我管理能力、血糖水平、負性情緒、舒適度、睡眠質量和生存質量。結果? 觀察組患者的自我管理能力、舒適度及生存質量高于對照組,負性情緒、睡眠質量改善幅度大于對照組,血糖水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論? 對DF高危患者實施全程護理干預效果顯著,改善患者血糖水平、提高護理滿意度和自我管理能力的同時,提升患者的生存質量。

關鍵詞:糖尿病足;高危患者;全程護理干預;自我管理能力;生存質量

中圖分類號:R473.5 文獻標識碼:A 文章編號:1009-8011(2022)-8-0-04

糖尿病是一種以高血糖為特征的代謝性疾病,但長期高血糖會誘發各種慢性并發癥,其中以糖尿病足最為典型,病程延長和病情的加重,會直接影響患者的生存質量[1]。糖尿病足是糖尿病患者全身器官病變的重要標志,疾病的進一步加重會大幅增加心腦血管病變概率。諸多研究[2]證明,糖尿病足(diabetic foot,DF)是糖尿病患者致殘、致死的根本和重要原因,全球由于DF截肢的患者是非DF患者的數倍。DF治療難度大且花費昂貴,給患者和家庭帶來沉重負擔,現如今DF已成為全球性的公共衛生難題[3]。目前臨床對糖尿病的護理較為常見且普遍,但并沒有重視DF患者的護理措施,本研究旨在探討對DF高危患者實施全程護理干預的效果和價值,現報道如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

選取2020年5月~2021年6月內蒙古自治區人民醫院內分泌科收治的44例DF高危患者為研究對象進行回顧性分析,根據干預方式分為對照組(20例)與觀察組(24例)。對照組患者中,男12例,女8例;年齡51~88歲,平均年齡(69.33±5.78)歲;病程2~10年,平均病程(6.15±2.23)年。觀察組患者中,男11例,女13例;年齡50~88歲,平均年齡(69.56±5.14)歲;病程3~10年,平均病程(6.56±2.41)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。患者均對本研究知情并簽署知情同意書,本研究經內蒙古自治區人民醫院醫學倫理委員會批準后開展。

1.2? 納入與排除標準

納入標準:①臨床資料完整;②認知、溝通功能正常;③既往血糖過高且出現“足部畸形、足部潰瘍、壞疽”等糖尿病足典型癥狀;④體格檢查發現周圍神經、外周血管出現異常;⑤細菌培養結果呈陽性;⑥足部X線顯示骨質破壞;⑦血管超聲明確足部血管病變[4]。

排除標準:①其他器官惡性腫瘤者;②心、肝、腎嚴重病變者;③合并嚴重急性感染者;④呼吸衰竭者;⑤精神疾病者;⑥生命體征不平穩者;⑦合并其他傳染性疾病者;⑧合并嚴重并發癥者;⑨血流動力學不穩定者;⑩合并嚴重肺源性心臟病者。

1.3? 方法

對照組患者行常規護理干預。通過口頭宣教叮囑患者定期來院換藥,日常生活注意保護足部,熱水洗腳時水溫控制在37℃左右,避免足部皮膚遭受燙傷。

觀察組患者行全程護理干預。(1)建立電子檔案。搭建信息共享平臺,嚴格以患者實際信息為準建立電子檔案,內含患者個人資料、臨床治療信息等資訊,提高患者后續的治療和護理等全程監測效率。(2)提前評估。全面評估患者,根據危險因素制訂護理計劃,給患者講解DF的相關知識、健康行為,確保患者意識到日常生活中足部護理的重要性。

(3)健康教育。有效利用醫院的基礎資源,嚴密監測患者病情和并發癥情況,以患者危險因素為基準開展全程干預。科室定期組織相關活動,將DF相關知識詳細介紹給患者和家屬,例如用藥治療、注意事項等,確保患者完全掌握疾病知識。(4)患肢護理。①敷料:對糖尿病足患者選擇合適敷料,可促進潰瘍良好愈合。水晶敷料、銀離子敷料以及藻酸鹽敷料等最為常見,使用過程中需根據患者創面實際情況選用。②感染預防:使用面霜或軟膏涂抹在局部,日常護理中適當按摩足部。(5)延續護理。出院前告知患者醫院會定期舉辦宣教講座,并邀請患者、家屬按時參與。講座內容主要普及并強調DF護理要點等知識,重點在于居家飲食,告知患者注意營養攝入,日常生活中合理運動。上門訪問時間和次數控制在每2周訪問1次,深入了解患者生活環境,觀察其情緒、飲食、運動情況,及時糾正飲食中的不合理之處,再次強調少食多餐的重要性。患者出院后1個月內開展電話隨訪,每周回訪1次。

1.4? 觀察指標

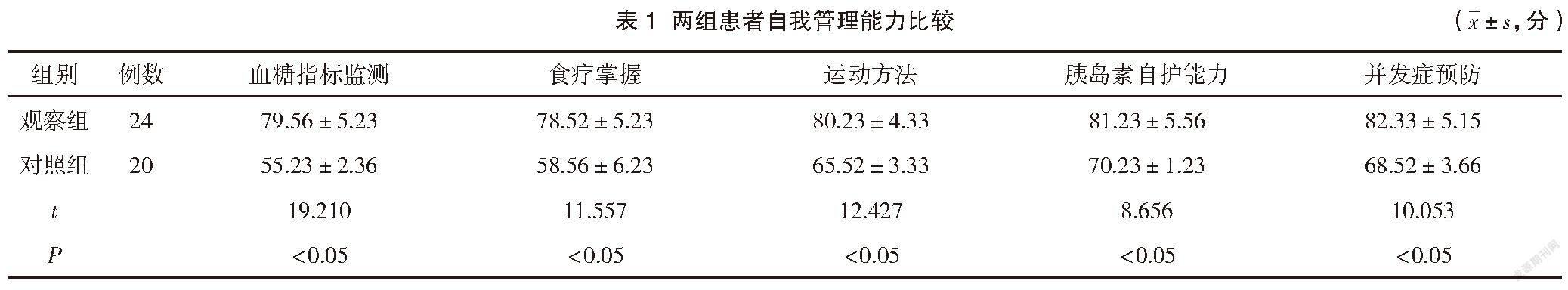

①自我管理能力。嚴格以自護能力量表(ESCA)為基準,對患者的自我管理能力進行評價,主要包括血糖指標監測、食療掌握、運動方法、胰島素自護能力、并發癥預防5個方面,分值和自護能力成正比。

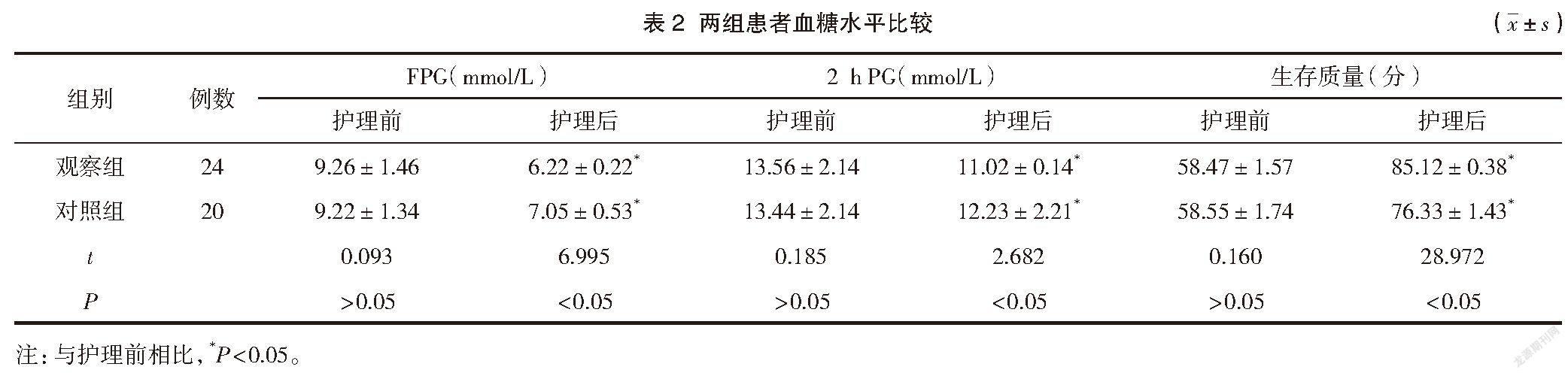

②血糖水平[5]。主要對比患者的空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 h PG)。護理前后患者空腹狀態下抽取靜脈血后置入離心機進行離心處理(3400 r/min,10 min),提取上層清液后借助血糖尿酸測試儀對FPG、2 h PG進行測定。FPG正常值3.9~6.1 mmol/L,2 h PG正常值<7.8 mmol/L。

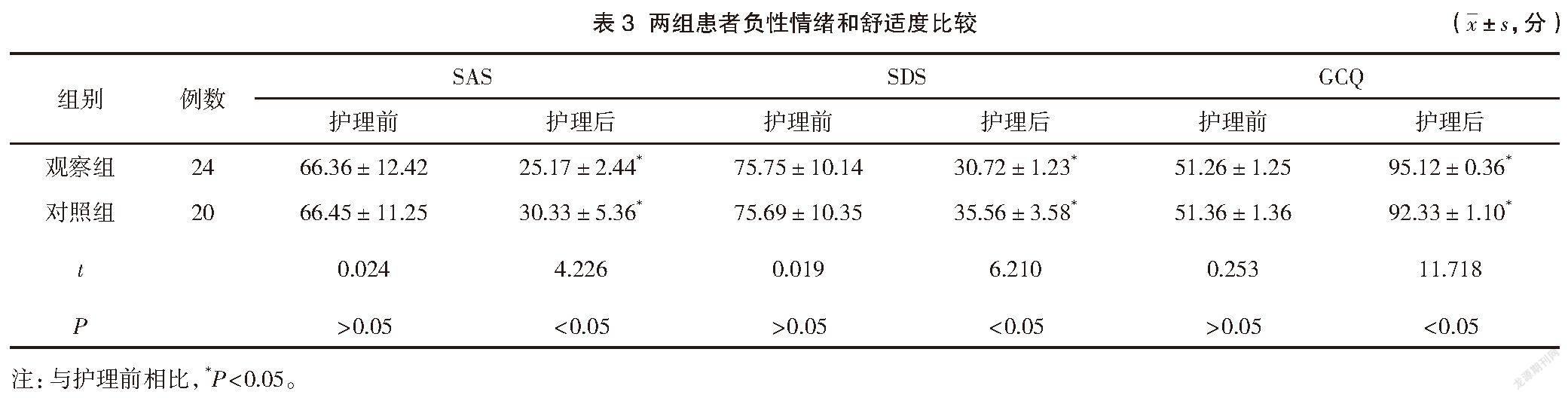

③負性情緒和舒適度。負性情緒[6]主要對比患者的焦慮、抑郁情緒改善情況,采用焦慮自評量表(SAS)評價焦慮程度,無焦慮<50分,輕度焦慮50~60分,中重度焦慮>60分;采用抑郁自評量表(SDS)評價抑郁程度,無抑郁<53分,輕度抑郁53~60分,中重度抑郁>60分。借助簡化舒適狀況量表[7](GCQ)評估主觀舒適度,分值0~112分,評分越高,則主觀舒適度越高。

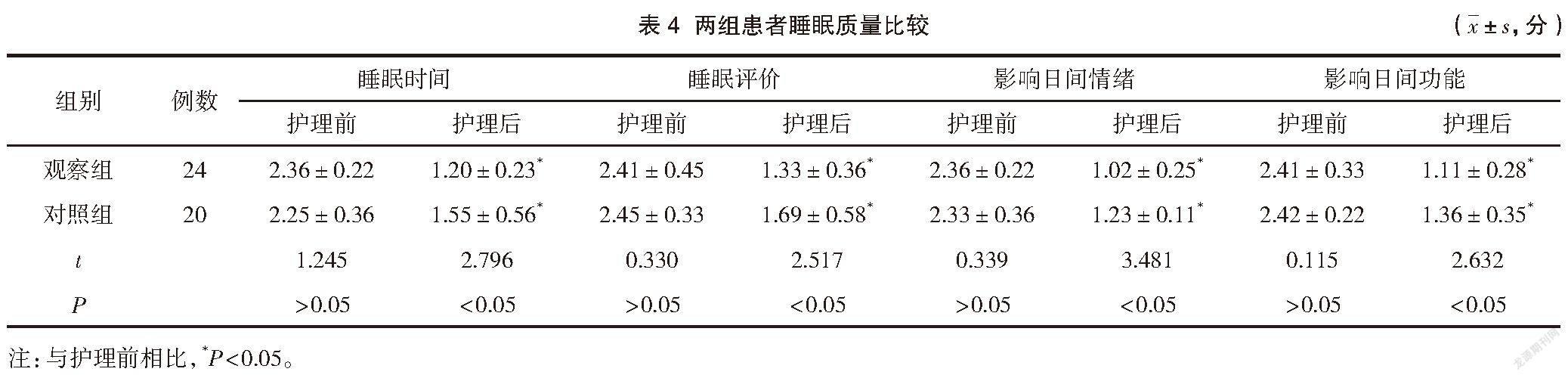

④睡眠質量。借助阿森斯失眠(AIS)量表[8]展開評價,護理前后通過問答方式評估患者睡眠質量,內容包括睡眠時間、睡眠評價等4個維度,各維度0~3分,分值和睡眠質量成反比。

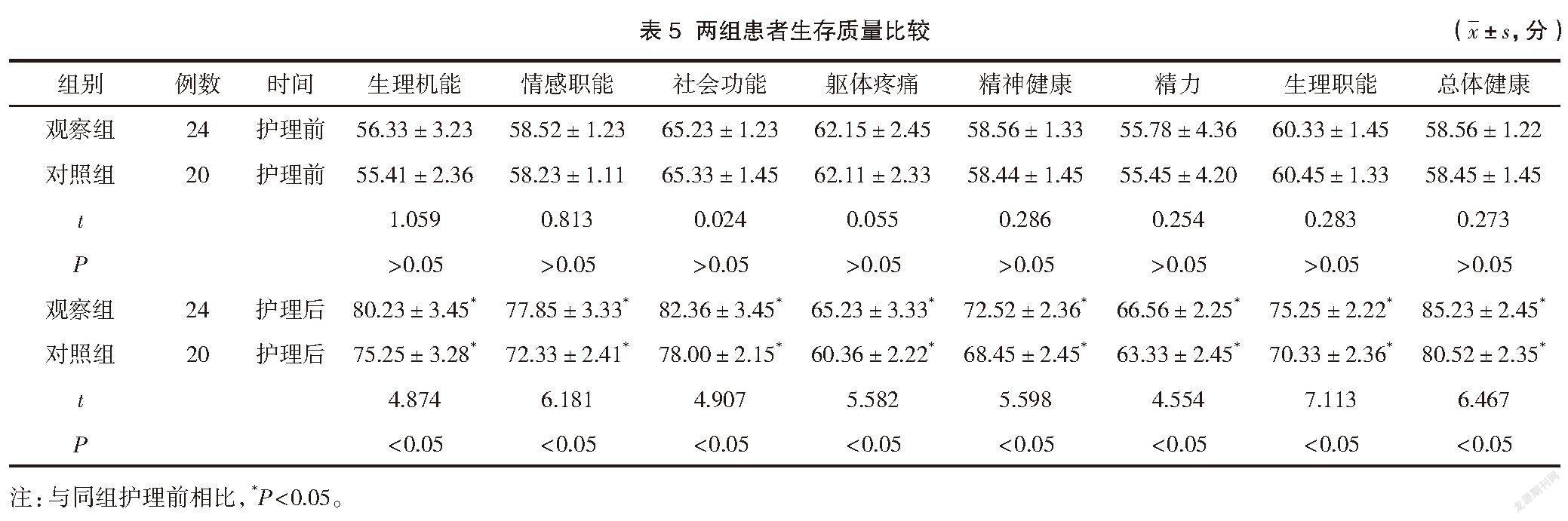

⑤生存質量。采用SF-36問卷[9]評價(分值0~100分)患者的生存質量,評分越高表示患者的生存質量越高。

1.5? 統計學分析

采用SPSS 22.0統計學軟件進行處理數據,計量資料采用(x±s)表示,組間比較行t檢驗;計數資料采用[n(%)]表示,組間比較行χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

2.1? 兩組患者自我管理能力比較

觀察組患者血糖指標監測、食療掌握、運動方法、胰島素自護能力、并發癥預防等自我管理能力指標高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2? 兩組患者血糖水平比較

護理前兩組患者血糖水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。護理后,觀察組患者的血糖各指標水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3? 兩組患者負性情緒和舒適度比較

護理前兩組患者負性情緒和舒適度比較,差異無統計學意義(P>0.05)。護理后,觀察組患者的負性情緒低于對照組,舒適度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

2.4? 兩組患者睡眠質量比較

護理前兩組患者睡眠質量比較,差異無統計學意義(P>0.05)。護理后,觀察組患者的睡眠質量高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.5? 兩組患者的生存質量對比

護理前兩組患者生存質量比較,差異無統計學意義(P>0.05)。護理后,觀察組患者生存質量高于對照組,生理機能、情感職能、社會功能等指標分值均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

3? 討論

糖尿病是內分泌科常見、高發的慢性疾病,在多因素的聯合作用下,糖尿病的臨床發病率呈逐年攀升趨勢,且該病病程長、難治愈,病情進一步加重會嚴重影響患者身心健康。我國人口老齡化趨勢的加重致使糖尿病發展成為中老年群體最常見的慢性病,截至2020年,我國糖尿病發病率由22.86%上漲至超過50%,而糖尿病病程長且預后差,若未及時且有效地控制血糖水平,極易誘發糖尿病足、腎病等諸多并發癥,對患者預后產生嚴重影響[10]。大量臨床研究指出,若要有效控制患者血糖水平并改善預后,需在常規治療期間強化臨床護理工作[11]。隨著臨床護理模式的不斷發展和成熟,傳統的常規護理模式已無法與現代化醫療觀念相匹配,從而導致糖尿病足患者的護理質量較差。

目前國內外對DF患者開展的護理措施多見于皮膚護理、健康教育、足部護理等,而足部護理措施的實施,可有效預防DF的發生[12]。但以上措施并不連續,且措施也較為單一,而護理措施的實施只在醫院內部,患者出院后并不能繼續享受護理服務,因此大部分DF患者的護理依從性較差,甚至缺乏對DF知識的了解,所以患者出院后難以堅持進行足部護理。本研究結果顯示,觀察組患者的自我管理能力、舒適度及生存質量高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。分析原因,國外臨床研究報道顯示,全面護理措施的開展并規范DF患者的足部護理,可維系患者的血糖水平處于正常范圍,有效避免85%的患者出現截肢事件。可見正確的治療和護理措施,對DF患者而言意義重大。全程護理干預于20世紀80年代末期在美國問世,是為了解決醫療費用漸漲、滿足患者需求而出現的一種護理模式。近年來我國將該模式引進臨床并應用在諸多領域,備受患者及家屬的歡迎和青睞。全程護理干預模式包括評估、計劃、執行、協調和監督等內容,措施的實施不僅可以滿足患者的合理需求,而且在保證收費合理的同時提升護理服務和質量[13]。

本研究中,觀察組患者經護理后負性情緒、睡眠質量改善幅度大于對照組,血糖水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),證實了全程護理干預模式在DF中的應用價值。這表明,目前國內DF患者的護理與國際先進水平仍有一定距離,并沒有完全滿足患者的護理需求。近年來醫療技術的發展和護理服務的完善,全程護理干預被逐漸應用于DF患者中,可改善患者并發癥現狀的同時提高生存質量,得到了DF患者和家屬的青睞[14]。觀察組患者的護理滿意度、自我管理能力以及生存質量高于對照組,FPG、2 h PG以及Hb A1C水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),證實了對DF高危患者實施全程護理干預的效果和價值。本研究提示,在DF患者的護理中應用全程護理干預措施,要求專科護士從患者入院直至出院,全程給予患者人性化護理措施,為患者提供血糖監測、藥物治療等措施,提高患者對自身疾病的認知水平,繼而樹立戰勝疾病的信心,指導患者保持情緒穩定的同時提高生存質量[15]。

綜上所述,對DF高危患者實施全程護理干預效果顯著,值得臨床應用。

參考文獻

[1]陳思妍,應燕萍,楊麗,等.基于Triangle分層分級管理的延續性護理在糖尿病足患者中的應用[J].廣西醫學,2019,41(14):1855-1859.

[2]姜雪蓮,白國欣,耿鳳琴,等.以奧馬哈系統為基礎的延續護理對糖尿病足患者自我效能及生活質量的影響[J].現代中西醫結合雜志,2018,27(35):111-113,118.

[3]覃雪梅,劉潔,吳金玲,等.基于微信平臺的延續性護理對糖尿病足患者自我管理行為及自我效能的影響[J].國際護理學雜志,2020, 39(5): 954-957.

[4]谷涌泉.中國糖尿病足診治指南[J].中國臨床醫生雜志,2020(1):19-27.

[5]彭建彬,肖利,劉迎春.糖尿病足護理單聯合針對性護理干預對糖尿病足患者的影響評價[J].反射療法與康復醫學,2020,29(4):123-124,129.

[6]潘娟.全程護理干預對糖尿病足高危患者自我管理能力,血糖水平及生存質量的影響[J].國際護理學雜志,2021,40(17):3232-3235.

[7]魯敏敏,張曉義.敘事醫學教育模式對中高危糖尿病足患者血壓、血糖水平和足部知識掌握的影響[J].西部中醫藥,2019,32(2):128-131.

[8]王博,吳瓊,張蘋,等.延續護理對糖尿病足高危患者干預效果的Meta分析[J].中國實用護理雜志,2019,35(10):794-801.

[9]洪美娟.Orem自護模式對老年糖尿病患者自護能力及低血糖發生率的影響[J].中國當代醫藥,2020,27(29):240-242,246.

[10]方園,王曉玲,徐姍姍,等.Orem自護模式在老年糖尿病護理中的應用效果分析[J].中華全科醫學,2019,14(8):1424-1426.

[11]曾麗娟,楊露珊,胡曉云.Neuman系統模式聯合Orem自護理論對GDM患者血糖及不良妊娠結局的影響探討[J].醫學理論與實踐,2020,33(9):1532-1534.

[12]陳玉娟.Orem自理模式對老年糖尿病合并高血壓患者自理能力和治療依從性的影響[J].中國醫學創新,2018,15(11):91-94.

[13]張華,方燕桃,紀敏.社區家庭責任醫生簽約模式對老年糖尿病患者血糖控制達標率的影響[J].中國實用醫藥,2019(24):160-161.

[14]楊嬋娟,眭建,朱竹清.COX健康行為互動模式在老年糖尿病足病人護理中的應用[J].護理研究,2018,32(18):2952-2955.

[15]張蓓,陳葉.溫經通絡熏洗方聯合健康護理對糖尿病足患者炎性因子及VEGF水平的影響[J].廣州中醫藥大學學報,2019,36(11):18-22.