流水線工人職業(yè)緊張與心理健康:自我效能感調(diào)節(jié)效應(yīng)

魯曉涵 錢銘周 金平 袁勤 邢曉萍

摘? 要:目的? 用簡明職業(yè)緊張問卷[基于工作要求-自主性模型(JDC)及付出-回報失衡模型(ERI)]分別評估電子制造廠流水線工人的職業(yè)緊張狀態(tài),研究并反映職業(yè)緊張不同維度評分與心理健康程度、自我效能感之間的關(guān)系。方法? 采用單純隨機(jī)抽樣法于2021年1月抽取某電子制造廠的流水線作業(yè)工人272例,采用一般健康問卷(GHQ)、簡明職業(yè)緊張問卷及一般自我效能感量表(GSES)對研究對象進(jìn)行調(diào)查。結(jié)果? 本研究顯示,GHQ篩查陽性率(即心理不健康者所占比)50.74%,JDC職業(yè)緊張率69.12%,ERI職業(yè)緊張率58.09%。一般心理健康與自我效能感(r=-0.263,P<0.01)、JDC工作自主性(r=-0.178,P<0.01)、JDC社會支持(r=-0.226,P<0.01)、ERI工作回報(r=-0.240,P<0.01)呈負(fù)相關(guān),與ERI工作付出(r=0.209,P<0.01)、ERI內(nèi)在投入(r=0.146,P<0.05)呈正相關(guān);自我效能感與JDC工作要求(r=0.150,P<0.05)、JDC工作自主性(r=0.358,P<0.01)及JDC社會支持(r=0.290,P<0.01)呈正相關(guān),與ERI工作付出、ERI工作回報及ERI內(nèi)在投入無統(tǒng)計學(xué)相關(guān)。自我效能感在JDC模型職業(yè)緊張與一般心理健康中存在調(diào)節(jié)作用(F=2.564,P<0.05),在ERI模型職業(yè)緊張與一般心理健康中的調(diào)節(jié)效應(yīng)不顯著(F=0.161,P>0.05)。結(jié)論 流水線工人JDC模型職業(yè)緊張及ERI模型職業(yè)緊張均處于較高水平,JDC職業(yè)緊張并非直接影響心理健康,而是通過自我效能感的調(diào)節(jié)作用對心理健康產(chǎn)生負(fù)面影響,ERI職業(yè)緊張不受自我效能感的調(diào)節(jié),而獨立對流水線工人的心理健康產(chǎn)生負(fù)面影響。

關(guān)鍵詞:工作要求-自主性模型;付出-回報失衡模型;一般心理健康;自我效能感

中圖分類號:R395.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-8011(2022)-8-0-04

隨著我國工業(yè)化、現(xiàn)代化進(jìn)程的不斷加快,職業(yè)人群的心理健康問題受到廣泛關(guān)注。電子制造業(yè)的員工以外來務(wù)工者居多,他們所從事的流水線作業(yè)有工作節(jié)奏快、時間長、重復(fù)機(jī)械性勞動以及生產(chǎn)過程紀(jì)律嚴(yán)格等特征,更易誘發(fā)從業(yè)者職業(yè)緊張、對心理健康有負(fù)面影響。近年來,社會-心理因素作為一項影響職業(yè)人群心理健康的因素,越來越受到研究者的重視,相關(guān)研究發(fā)現(xiàn):工作中高要求、低自主性、過高心理需求、付出-回報失衡、低社會支持等社會-心理因素均是影響心理健康的危險因素[1-3]。目前,工作要求-自主性模型(job demand-control,JDC)與工作付出-回報失衡模型(effort-reward imbalance,ERI)是兩種被廣泛認(rèn)可的職業(yè)緊張模型,能從不同角度考慮緊張源,JDC強(qiáng)調(diào)個體自身內(nèi)在感受,ERI則以整個社會交換的互惠為出發(fā)點,兩者聯(lián)用有良好的預(yù)測作用。

對緊張源的反應(yīng)過程中,個體特征發(fā)揮重要作用,應(yīng)考慮個體特征的調(diào)節(jié)效應(yīng)。自我效能感是指個體對自身能否完成某一任務(wù)的推測和判斷,是一種內(nèi)在潛能。自我效能感的差異導(dǎo)致個體面對相同事件產(chǎn)生不同應(yīng)對方式。自我效能感與人格特征、應(yīng)對方式密切相關(guān),且與個體的情緒失調(diào)、倦怠有關(guān)[4-5],可以緩沖外界應(yīng)激源對個體情緒的負(fù)面影響[6],是重要的個人資源。基于此,本研究提出假設(shè):自我效能感在基于兩種模式的職業(yè)緊張與心理健康中起調(diào)節(jié)作用。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

樣本來源于某電子制造廠里在制造及代加工筆記本電腦、手機(jī)等電子信息產(chǎn)品流水線作業(yè)的工人。本研究以P=40%為預(yù)估率,檢驗水準(zhǔn)α=0.05,允許誤差δ=0.15P,以N=Zα/22P(1-P)/δ2為樣本估算公式,計算樣本量256例。本研究采用單純隨機(jī)抽樣的方法,以工人工號的編碼為抽樣框抽取樣本,發(fā)放并收回問卷共計300份,最終納入有效問卷272份。其中,男性172例(63.24%),女性100例(36.76%);年齡19~39歲,平均年齡(27.88±5.25)歲;工齡11~49個月,平均工齡(24.88±5.66)個月;每周工作時長48~75小時,平均工作時長(59.75±9.87)小時。所有研究對象均自愿參與研究并簽署知情同意書,本研究已經(jīng)上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心醫(yī)學(xué)倫理委員會審查批準(zhǔn)。

1.2? 納入與排除標(biāo)準(zhǔn)

納入標(biāo)準(zhǔn):①年齡19~39歲;②工齡11~49個月;③每周工時48~75小時;④所從事流水線均包括生產(chǎn)、組裝、測試、包裝、質(zhì)檢等生產(chǎn)流程者;⑤實行兩班倒的輪班制度且長時間暴露于流水線作業(yè)。

排除標(biāo)準(zhǔn):①排除既往有精神疾病史者;②填寫問卷無效者(問卷勾選有規(guī)律、有缺失、邏輯錯誤者)。

1.3? 方法

1.3.1? 一般健康問卷(generalhealth questionnair,GHQ)

本問卷調(diào)查研究對象近1個月以來的一般心理健康狀況,共包含12個條目。根據(jù)WHO推薦的計分方式,采用1~4級評分,以0-0-1-1方式計分(被試者選擇第1、2選項均計0分,選擇第3、4選項均計1分,總分0~12分)。總分越低表示心理健康狀況越好,總分越高表示心理健康狀況越差[7]。本研究問卷內(nèi)在一致性信度Cronbach’sα系數(shù)為0.831,以GHQ評分≥3分為心理健康篩檢陽性。

1.3.2? 簡明職業(yè)緊張問卷

采用戴俊明教授基于JDC及ERI指導(dǎo)下研發(fā)的簡明職業(yè)緊張問卷。問卷內(nèi)在一致性信度Cronbach’s α系數(shù)分別為0.744和0.922。JDC包括工作要求、工作自主性和社會支持3個維度,以工作要求與工作自主性得分比值(D/C比值)>1為JDC職業(yè)緊張。ERI包括工作付出、工作回報和內(nèi)在投入3個維度,以工作付出與工作回報得分比值(ERI比值)>1為ERI職業(yè)緊張。

1.3.3? 一般自我效能量表(generalself-efficacyscale,GSES)

GSES由德國心理學(xué)家Schwarzer R等編制,中文版經(jīng)王才康等研究顯示其具有良好的信效度。量表共10個條目,采用1~4級評分法,包括“完全不正確”、“尚算正確”、“多數(shù)正確”、“完全正確”。此量表為單維量表,所有條目得分之和除以10,即為一般自我效能感的最終得分,得分越高表示自我效能感越強(qiáng)。本研究中問卷內(nèi)在一致性信度系數(shù)Cronbach’s α為0.861。

1.4? 質(zhì)量控制

調(diào)查前統(tǒng)一對調(diào)查員進(jìn)行培訓(xùn),統(tǒng)一調(diào)查流程及指導(dǎo)用語。問卷調(diào)查開始前,向調(diào)查對象告知調(diào)查意義、目的及內(nèi)容,明確量表填寫要求,經(jīng)調(diào)查對象知情同意后,調(diào)查對象自主填寫并完成問卷。問卷實行集中填寫,當(dāng)場收齊,保證問卷填寫的準(zhǔn)確性及完整性。問卷填寫完成后,回收的問卷由專人負(fù)責(zé)審核及編碼,以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)剔除無效問卷,同時采取雙人錄入數(shù)據(jù)并核查,控制數(shù)據(jù)錄入的質(zhì)量。

1.5? 數(shù)據(jù)處理

本研究采用SPSS 22.0統(tǒng)計學(xué)軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,采用PROCESS3.3宏插件進(jìn)行調(diào)節(jié)效應(yīng)分析,觀測變量的相關(guān)分析采用偏相關(guān)分析;自我效能感在兩種模型職業(yè)緊張與心理健康關(guān)系中的調(diào)節(jié)效應(yīng)分析采用。[缺少必要的統(tǒng)計學(xué)描述,可能是用了多因素方差分析(主效應(yīng)、交互效應(yīng))],進(jìn)一步簡單斜率分析檢驗調(diào)節(jié)變量,自我效能感分別取高值(高于平均數(shù)一個標(biāo)準(zhǔn)差)和低值(低于平均數(shù)一個標(biāo)準(zhǔn)差)時,各模型自變量對心理健康的預(yù)測效應(yīng)。本研究檢驗水準(zhǔn)α=0.05,P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2? 結(jié)果

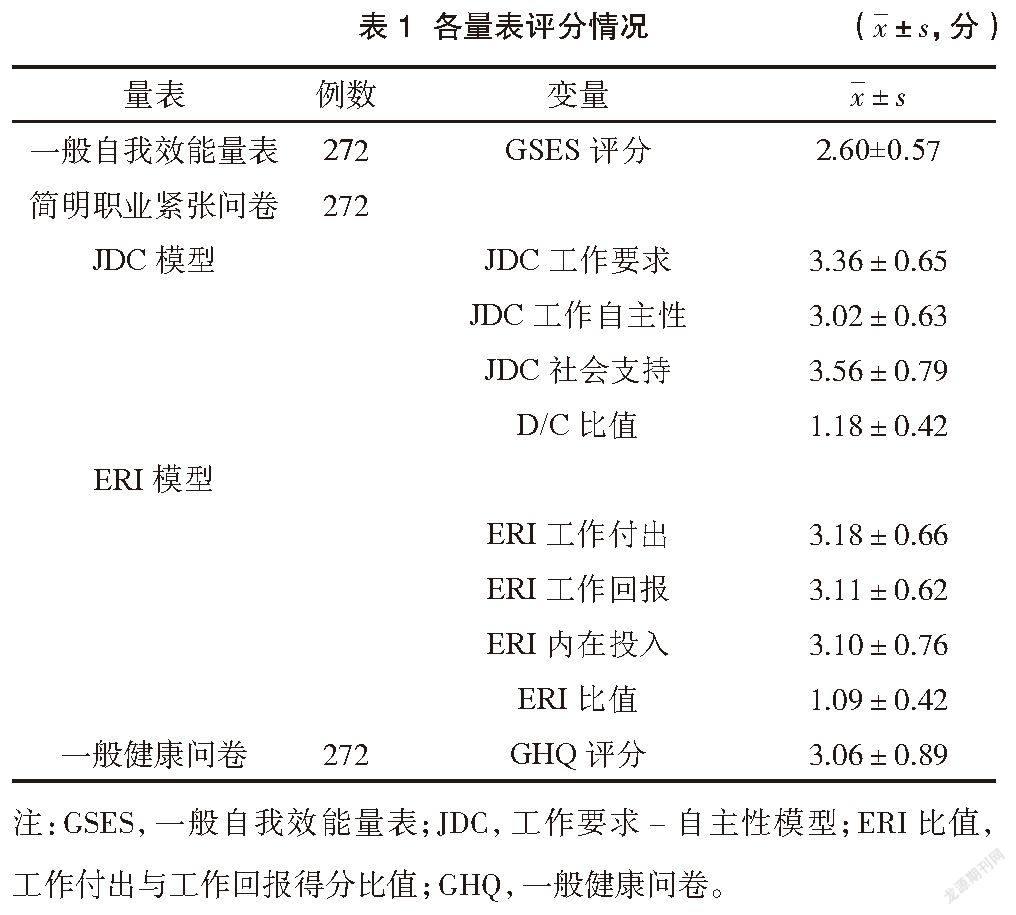

2.1? 各量表評分情況

本研究GHQ評分的均值為3.06分,GSES評分的均值為(2.60±0.57)分,D/C比值的均值為(1.18±0.42),ERI比值的均值為(1.09±0.42)。另外,GHQ心理健康篩查陽性率50.74%(138/272),JDC職業(yè)緊張率69.12%(188/272),ERI職業(yè)緊張率58.09%(158/272)。見表1。

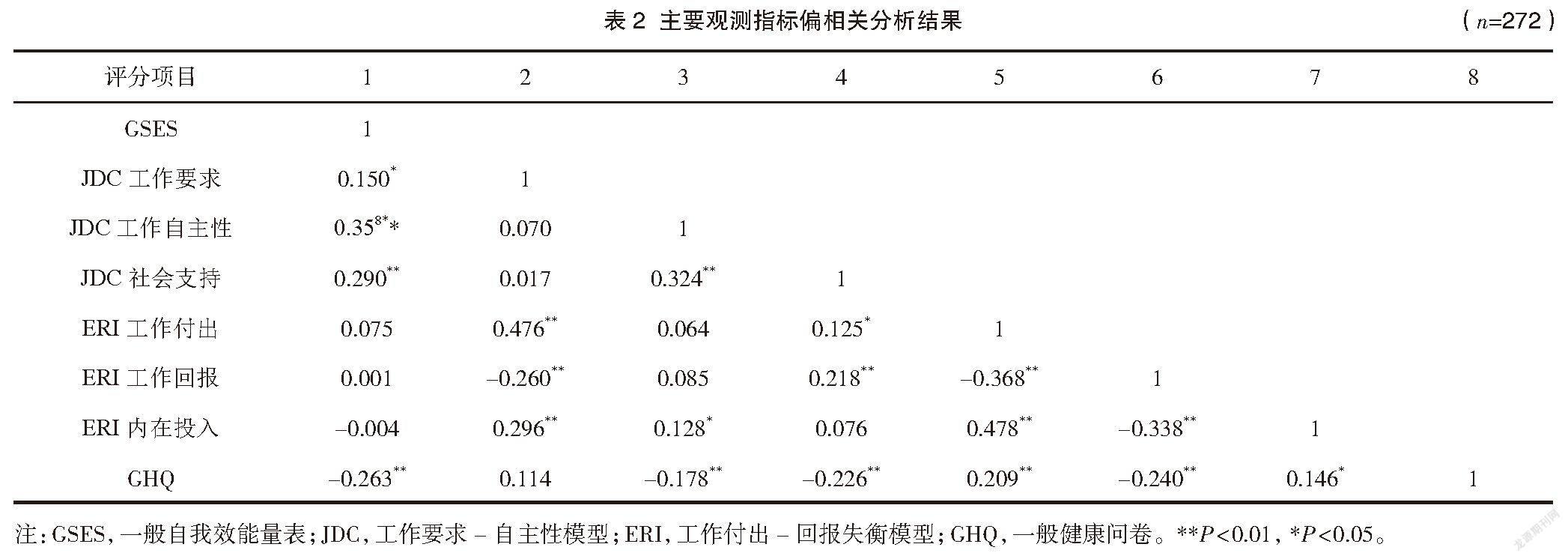

2.2? 觀測變量的偏相關(guān)分析

相關(guān)分析結(jié)果顯示:GHQ與自我效能感(r=-0.263,P<0.01)、JDC工作自主性(r=-0.178,P<0.01)、JDC社會支持(r=-0.226,P<0.01)、ERI工作回報(r=-0.240,P<0.01)呈負(fù)相關(guān),與ERI工作付出(r=0.209,P<0.01)、ERI內(nèi)在投入(r=0.146,P<0.05)呈正相關(guān);自我效能感與JDC工作要求(r=0.150,P<0.05)、JDC工作自主性(r=0.358,P<0.01)及JDC社會支持(r=0.290,P<0.01)呈正相關(guān),與ERI工作付出、ERI工作回報及ERI內(nèi)在投入無統(tǒng)計學(xué)相關(guān)。見表2。

2.3? 自我效能感在兩種職業(yè)緊張模型與一般心理健康關(guān)系中的調(diào)節(jié)效應(yīng)

本研究結(jié)果顯示:自我效能感在D/C比值與一般心理健康中有調(diào)節(jié)作用,但D/C比值主效應(yīng)不顯著(F=2.564,P<0.05);ERI比值對一般心理健康影響的主效應(yīng)顯著,但自我效能感在ERI比值與一般心理健康中不存在調(diào)節(jié)效應(yīng)(F=0.161,P>0.05)。見表3。

進(jìn)一步簡單斜率分析檢驗調(diào)節(jié)變量,結(jié)果顯示:低自我效能感個體D/C比值對一般心理健康有正向預(yù)測作用(β=1.617,P<0.01);社會支持對一般心理健康有負(fù)向預(yù)測作用(β=-1.253,P<0.01);高自我效能感個體內(nèi)在投入對一般心理健康有正向預(yù)測作用(β=1.211,P<0.01)。見圖1a~c。

3? 討論

本研究JDC職業(yè)緊張率69.12%,高于另一研究中所調(diào)查的我國六省份流水線工人(64.50%)[8]。已有研究調(diào)查顯示,ERI職業(yè)緊張率為10.5%~81%[9-11],本研究中該結(jié)果為58.09%,提示電子廠流水線工人有較高職業(yè)緊張水平。自我效能感得分均值為3.06分,可見流水線工人自我效能處于較低水平。本研究相關(guān)數(shù)據(jù)分析顯示:心理健康與JDC、ERI模型職業(yè)緊張有關(guān),與已有研究一致[12-13]。

JDC模型可預(yù)測心理健康,高要求及低自主性對心理健康不利。本研究采用調(diào)節(jié)效應(yīng)分析顯示:自我效能感在D/C比值與心理健康中起調(diào)節(jié)作用,D/C比值主效應(yīng)不顯著。這個結(jié)果提示JDC職業(yè)緊張無法獨立影響心理健康,可能通過自我效能感調(diào)節(jié)發(fā)揮影響。自我效能感處于不同水平的個體D/C比值對心理健康作用方向相反(圖1a),因此主效應(yīng)不顯著可能受交互效應(yīng)掩蓋,低自我效能感會增強(qiáng)JDC職業(yè)緊張對心理健康的負(fù)面影響,可能由于低自我效能感個體缺少信念,面對高要求更傾向以退縮方式被動應(yīng)對,從而產(chǎn)生倦怠、影響心理健康。

社會支持對心理健康保護(hù)作用僅在低自我效能感個體中顯著,高自我效能感者即使社會支持較低也不會影響心理健康,而低自我效能感會增強(qiáng)缺乏社會支持對心理健康的負(fù)面影響(圖1b)。社會支持對自信能否應(yīng)對壓力事件起作用[14],缺乏社會支持對處于職業(yè)緊張狀態(tài)的個體的心理健康不利,提高自我效能感可對此有緩沖作用。

本研究結(jié)果表明,ERI比值主效應(yīng)顯著,但自我效能感的調(diào)節(jié)效應(yīng)不顯著,即ERI職業(yè)緊張不受自我效能感調(diào)節(jié)而獨立影響心理健康,ERI職業(yè)緊張程度越高越易導(dǎo)致心理健康問題,高工作付出可能是造成影響的核心因素,與已有研究一致[15]。

高自我效能感個體內(nèi)在投入過高對心理健康有負(fù)面影響(圖1c)。可能由于高自我效能感個體會投入更高的專注及奉獻(xiàn),即內(nèi)在投入越高[16],反映其對收到高度認(rèn)可的渴望,對付出回報失衡的狀態(tài)更敏感,于是導(dǎo)致出現(xiàn)職業(yè)緊張及心理健康問題。

可見,自我效能感在職業(yè)緊張與心理健康中起調(diào)節(jié)作用。低自我效能感個體,需重視JDC職業(yè)緊張的監(jiān)測,提供常態(tài)化心理干預(yù)提高自我效能感,通過促進(jìn)工作中積極互動提高社會支持;高自我效能感個體應(yīng)關(guān)注是否因內(nèi)在投入高而存在過高認(rèn)可需求,對付出回報失衡更敏感而影響心理健康,這些個體可能需要及時接受心理疏導(dǎo)。另外,本研究中高自我效能感個體自變量的GHQ效應(yīng)量低于低自我效能感者,即提高自我效能感可緩沖自變量對心理健康的影響。因此,關(guān)注職業(yè)緊張的同時,需注重個體自我效能感的培養(yǎng)。

由于本研究為橫斷面調(diào)查,無法對變量間因果關(guān)系作明確判斷,具有一定局限,有待進(jìn)一步開展隊列研究。盡管可能因為樣本源于同一單位而缺少多樣性,但考慮到所抽樣的單位為在崗職工5萬以上的大型電子制造廠,據(jù)研究前估算本研究需要樣本量為256例而實際入組272例,故能保證納入樣本充足且具有一定的代表性。

綜上所述,JDC及ERI模型職業(yè)緊張對電子廠流水線工人心理健康有負(fù)面影響,JDC職業(yè)緊張通過自我效能感的調(diào)節(jié)效應(yīng)影響心理健康,ERI職業(yè)緊張是心理健康的獨立影響因素。定期監(jiān)測JDC、ERI職業(yè)緊張,積極采取策略提高工人自我效能感,對維護(hù)心理健康具有重要公共衛(wèi)生意義。

參考文獻(xiàn)

[1]Lidwall U. Effort-reward imbalance, over-commitment and their associations with all cause and mental disorder long-term sick leave-a case-control study of the Swedish working population[J].Int J Occup Med Environ Health,2016,29(6):973-989.

[2]Harvey S B, Modini M,Joyce S,et al. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems[J]. Occup Environ Med,2017,74(4):301-310.

[3]趙容,徐金平,王小舫.北京市疾病預(yù)防控制系統(tǒng)員工職業(yè)緊張現(xiàn)況與影響因素分析[J].中國職業(yè)醫(yī)學(xué),2020,47(6):666-670.

[4]IndregardA M R, Knardahl S,Emberland JSet al.Emotional Dissonance, Mental Health Complaints, and Sickness Absence Among Health- and Social Workers. The Moderating Role of Self-Efficacy[J].Front Psychol,2018,9(592):1-9.

[5]李鳳,楊婷,謝敏娟,等.自我效能感在實習(xí)護(hù)生壓力應(yīng)對人格與職業(yè)獲益感間中介效應(yīng)[J].中國職業(yè)醫(yī)學(xué),2021,48(3):272-277.

[6]Makara-Studzińska M, Golonka K, IzydorczykB.Self-Efficacy as a Moderator between Stress and Professional Burnout in Firefighters[J].Int J Environ Res Public Health,2019,16(2):1-16.

[7]艾春燕,楊鈺立,王玲莉,等.大學(xué)生性格優(yōu)勢與心理健康:積極應(yīng)對方式的中介作用[J].中國健康心理學(xué)雜志,2021,29(6):936-940.

[8]紀(jì)玉青,李霜,王超,等.電子制造服務(wù)業(yè)流水線員工職業(yè)應(yīng)激狀況及影響因素分析[J].中華勞動衛(wèi)生職業(yè)病雜志,2016,34(10):737-741.

[9]徐金平,趙容,王小舫.兩種理論聯(lián)合評估某電子企業(yè)員工職業(yè)緊張狀況[J].職業(yè)衛(wèi)生與應(yīng)急救援,2017,35(4):301-304.

[10]劉文慧.珠三角地區(qū)電子制造企業(yè)女工職業(yè)緊張與抑郁癥狀的關(guān)系研究[D].廣東:廣東藥科大學(xué),2018.

[11]李普囤.某勞動密集型企業(yè)員工職業(yè)緊張影響因素及干預(yù)對策[D].北京:首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2018.

[12]Vignoli M,Muschalla B,Mariani MG.Workplace Phobic Anxiety as a Mental Health Phenomenon inthe Job Demands-Resources Model[J].BioMed Res Int,2017,doi:10.1155:1-10.

[13]Andreassen C S,Pallesen S,Torsheim T.Workaholism as a Mediator between Work-Related Stressors and Health Outcomes[J].Int J Environ Res Public Health,2018,15(1):1-12.

[14]王文娜,張振香,梅永霞,等.壓力與應(yīng)對理論的發(fā)展及在慢性病照顧者干預(yù)研究中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué),2020,47(1):75-78.

[15]姚健,肖雨晴,米力吾葉提·努爾蘭,等.491名煤礦工人職業(yè)緊張與心理健康的調(diào)查研究[J].新疆醫(yī)科大學(xué)學(xué)報,2020,43(5):659-663.

[16]張宇斐,李繼平.護(hù)士自我效能與工作投入相關(guān)性研究[J].中國護(hù)理管理,2015,15(3):276-279.