我國果品產業標準化現狀及發展建議

陳 靜,周大森,張 鑫,劉平香,李繼蘭,公維敏

(1.中華全國供銷合作總社濟南果品研究所,山東濟南 250014;2.山東省果蔬貯藏加工技術創新中心,山東濟南 250014;3.山東省農業科學院,山東濟南 250100;4.山東友誼出版社,山東濟南 250001)

果品作為人們日常生活飲食中必不可少的一部分,為人體提供維生素、膳食纖維、礦物質及多酚、黃酮、生物堿等生物活性物質[1],具有維持人體各種生理機能的重要作用,也是平衡膳食的重要組成部分,與人體健康息息相關。隨著果品營養價值的不斷被發掘以及人們經濟、生活水平的不斷提高,果品的人均消費量逐漸增加,產業發展潛力巨大[2]。我國果品產業發展的增長模式亟需從過去單純的外延擴張、追求數量向高質量發展方向轉變。果品產業要做大做強必須順應經濟形勢發展需要,把提質增效放在更加突出的位置,這對制定和推行果品標準提出了更高的要求。

“民以食為天,食以安為先”。把好果品質量安全關是保障食品安全的前提和基礎,而果品標準化是果品質量安全的保障和技術支撐[3]。果品標準化作為果品產業健康發展的重要內容和顯著標志之一,是促進果品產業化經營的重要技術基礎,是促進科技成果轉化為生產力的重要途徑,是提升果品質量安全水平、增強市場競爭力的重要保證,也是增加農民收入和提高產業經濟效益的基本前提[4-5]。因此,推動果品產業標準化發展具有極其重要的意義。

1 我國果品產業標準化現狀

我國于20 世紀80 年代開始啟動針對果品生產、種植技術規程和檢驗檢疫等方面的標準制修訂[6]。經過40余年的發展,我國果品標準體系建設初步形成,為我國果品產業的健康發展提供了技術支撐[7]。

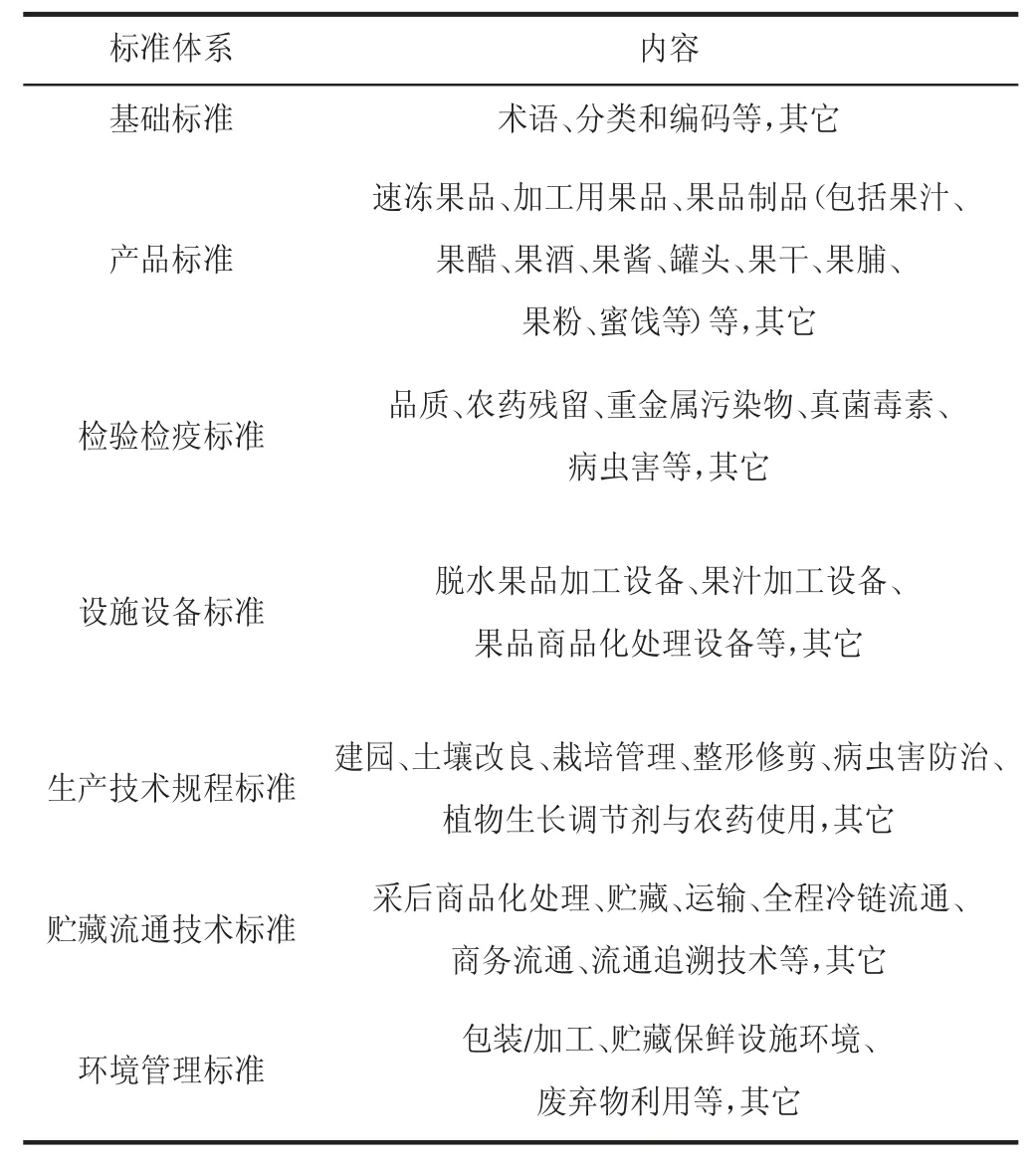

目前我國已基本形成涵蓋全產業鏈的果品標準體系,主要包括基礎標準、產品標準、檢測標準、設施設備標準、生產技術規程標準、貯藏流通技術標準以及環境管理標準等。其中基礎標準包括術語、分類和編碼等通用標準;產品標準以國家標準為基礎,以供銷行業標準、農業行業標準、輕工業行業標準和商業行業標準為主體,主要包括速凍果品、加工用果品、果品制品(包括果汁、果醋、果酒、果醬、罐頭、果干、果脯、果粉、蜜餞等)等不同加工果品的標準類型;檢驗檢疫標準包括品質、農藥殘留、污染物、真菌毒素等檢測方法標準及病蟲害等檢疫標準,其中檢疫標準以進出口商品檢驗行業標準為主;設施設備標準包括脫水果品加工設備、果汁加工設備、果品商品化處理設備等標準;生產技術規程標準包括建園、土壤改良、栽培管理、整形修剪、病蟲害防治等;貯藏流通技術標準涵蓋了果品采后商品化處理、貯藏、運輸、全程冷鏈流通、商務流通、流通追溯技術等多個環節;環境管理標準包括包裝/加工、貯藏保鮮設施環境及廢棄物利用等(見表1)。

表1 我國果品的標準體系及內容Table 1 Contents of fruit standard system in China

據統計,我國現行有效的關于果品的國家標準和行業標準超過1 000 項,其中產品類標準最多(約占30%),其次是生產技術類標準(約占25%),第三是檢驗檢疫類標準(約占17%),貯藏流通類標準、基礎通用標準、設施設備類標準和環境管理類標準均不多[8]。

2 標準化對我國果品產業安全健康發展的意義

標準源自生產,又反哺生產。果品標準化旨在以果品行業科技成果、生產技術和實踐經驗為基礎,運用標準化原理,通過系列化、模塊化、通用化等方法規范果品產業活動[6]。推行果品標準化對我國果品產業安全健康發展具有重要意義,主要表現在以下幾方面。

2.1 提高企業的標準化水平

我國果品標準化除了制修訂標準外,還從產業化應用角度出發開展了標準宣貫、推廣示范、標準解讀與應用等方面的工作。結合企業標準自我聲明公開和監督制度,制訂企業可操作的標準化流程,不僅能提高企業標準化水平和產品質量,也能釋放企業的創新活力。

2.2 促進科技成果的轉化落地

標準是科技成果轉化的橋梁和紐帶,果品產業標準化體系的發展不僅能夠促進科技成果快速轉化為生產力,也能提高果品的產量和質量。國內外果品標準發展的實踐經驗表明,一項新的科研成果或科學技術被確認并按標準在實踐中得到推廣和應用后,通常可以獲得顯著的經濟效益。

2.3 推進果品產業化的發展進程

推行果品標準化,實現了果品從“田間”到“餐桌”全鏈條的標準化質量控制和管理,能夠推動農民散戶、家庭農場、專業合作社、果品生產企業等果品生產種植主體有組織地步入標準化發展的軌道,形成經濟利益共同體,促使果品有組織地、規范化地流入市場,不僅能增加果農收入,提高果農種植的積極性與自信心,還能促進果品產業的健康發展。

3 果品產業標準化發展存在的問題

3.1 果品行業標準制修訂部門分散,難于統一管理

目前我國果品行業標準中涉及農業行業標準、供銷行業標準、輕工業行業標準、商業行業標準和商檢行業標準等,這些標準由農業、供銷、輕工、商務和海關等多個部門分散管理,一定程度上存在制修訂果品標準過程中部門之間溝通協調不足,從而導致標準交叉重復、技術指標要求不統一的問題[9]。如蘋果蠹蛾的檢疫,有國家標準GB/T 28074-2011《蘋果蠹蛾檢疫鑒定方法》、農業行業標準NY/T 1483-2007《蘋果蠹蛾檢疫檢測與鑒定技術規范》、林業行業標準LY/T 2424-2015《蘋果蠹蛾檢疫技術規程》,3 項標準在調查方法及檢驗檢疫方法上存在重復和交叉。

3.2 標準的修訂和復審不夠及時

《中華人民共和國標準化法》中規定標準的復審周期一般不超過5 年,對不適應經濟社會發展需要和技術進步的標準應及時修訂或者廢止。國內各級標準化主管部門也在持續開展標準復審工作,對于相關標準的適用性、規范性、時效性、協調性、實施效果等情況進行評價,對保持標準的生命力起到了積極作用。但我國果品現行各級標準中仍有相當一部分未如期得到修訂,由于果品栽培品種在不斷更新,且隨著現代科學技術的發展果品相關的貯運、包裝方式也發生變化,標準中原有的質量指標要求、檢測方法、冷藏與運輸手段等內容已經不能完全適用于果品的生產、收購、貯藏、運輸與銷售,因此該項工作應持續開展。

3.3 制標人員專業化水平參差不齊

標準制修訂是一項系統性、嚴謹性、學科性、技術性強的工作,對制標人員的專業水平和寫作水平有較高的要求。然而,目前我國還沒有建立制標人員的資格認證制度,制標過程中有的脫離生產實踐,有的盲目照抄照搬,直接引用其它標準指標、條款,造成有些果品生產標準大致雷同[10]。此外,有些標準編寫人員未經過標準化基本知識的培訓,有些編寫人員對本領域的技術和產業實際了解不深入,導致制定的標準規范性不足、專業化水平不高、適用性不強,降低了標準的應用效果。

3.4 果農標準化意識不強,標準實施效果不理想

我國果品產業雖然已經實現了適度規模化經營,但小農戶和小型合作社仍然較多,小生產對接大流通的問題仍然存在,農戶獲取相關標準信息的渠道不暢通,未能有效貫徹標準化理念,加之各標準起草部門對標準的宣貫力度不高、宣貫形式較為單一,農戶、企業等基層的標準應用主體對標準的了解不足,使得標準實施效果不夠理想[11]。

4 我國果品產業標準化發展的建議

4.1 統籌規劃,不斷完善果品標準體系

針對我國果品標準管理部門分散、標準交叉重復的問題,建議各標準管理部門和相關標委會做好分工協作,加強溝通交流,提高標準制修訂的公開性和透明度,廣泛征求意見,多方協商能有效避免標準化工作交叉重復,又兼顧科學性和實用性,從而進一步健全果品標準體系。

4.2 加強標準推廣,推動標準落到實處

引導各標準制定和使用主體主動開展標準推廣宣貫,推動標準宣貫落到實處。通過互聯網、大數據和移動通訊等工具拓寬標準宣貫渠道,有效利用視頻直播、在線學習等方式開展豐富多彩的線上宣貫。此外,標準化管理部門和機構還可以通過圖文結合的方式制定標準應用宣傳手冊,配合線下培訓,使標準使用者能夠看得懂、學得透、用得好。通過線上線下相配合的方式,打造立體化標準宣貫模式。

4.3 重視標準化人才隊伍建設

標準化事業的發展需要各級各類人才,必須著眼于標準化人才總量增長和素質提高,建立一支規模較大、專業化水平較高、結構合理、適應標準化發展要求的人才隊伍[12]。針對制標人員水平參差不齊的現象,建議加強培訓或逐步考慮實施資格認定制度,以及通過各地的人才引進激勵政策等方式鼓勵培育和引進標準化研究方面的人才,從根源上提升果品行業標準的專業化水平。

4.4 以標準引領品牌建設,為鄉村振興賦能

品牌不僅代表著產品的品質,也是市場的通行證,沒有品牌支撐的產品就無法有效占領市場,沒有持久競爭力,而果品標準化則是保證果品品質的根本前提,因此,果品標準化是果品品牌建設的必要條件,是品牌建設的技術支撐[13-16]。未來果品產業的發展要堅持標準與品牌協調發展,以標準促品牌,以標準強品牌[17],通過健全果品標準體系、優化產業結構、聚焦特色優質果品,激發果品品牌發展的新動能,推動我國果品向產業化、科技化、集約化、生態化、標準化方向發展,為鄉村振興賦能[18]。

4.5 堅持標準與質量“兩手抓”,加快果品發展進程

標準決定質量,有什么樣的標準就有什么樣的質量,只有高標準才有高質量。這就要求果品產業現代化發展必須一手抓標準,一手抓質量,堅持兩手抓、兩促進,做到互相促進、相得益彰[19]。可將標準與質量追溯相結合,運用二維碼、RFID、傳感網絡等現代科技手段建立起涵蓋種植、采摘、包裝、運輸、檢測、銷售等全產業鏈的具有透明化、動態化特點的質量安全追溯系統,并以相關標準的主要指標作為信息追溯參數[20],賦予每個產品統一的“身份證”[21],使消費者實時掌握每個產品的“前世今生”,保障消費者的知情權,實現從“農田”到“餐桌”全程透明[22],為果品產業綠色可持續健康發展提供有力支撐,保障果品產業質量安全和消費安全,加快果品現代化發展進程[23-24]。