耕地非糧化的系統認知與研究框架:從糧食安全到多維安全

曹 宇,李國煜,王嘉怡,方曉倩,孫凱穎

(1.浙江大學公共管理學院,浙江 杭州 310058;2.浙江大學土地與國家發展研究院,浙江 杭州 310058;3.美國普渡大學森林與自然資源系,西拉法葉 IN 47907)

1 引言

耕地資源是糧食生產的核心物質基礎,隨著我國耕地保護與糧食安全戰略持續推進,耕地單產水平實現了逐年提升,然而,若片面追求農業高產的過度集約化經營模式則會引發嚴重的水土流失、地下水超采、土壤退化、農業面源污染等環境問題[1-2]。如何協調人類日益增長的糧食需求與資源環境約束、經濟發展之間的矛盾,實現耕地資源的可持續利用與人類福祉提升,已然成為世界各國關注的熱點議題以及土地系統科學、資源環境科學、地理學等研究領域的重要學科前沿。長期以來,以城鎮擴張為主要驅動的耕地利用時空格局轉變呈現出復雜的時空分異特征,不僅影響糧食供給穩定性,對環境可持續性的潛在威脅也日趨增強[3]。近年來,隨著我國耕地非糧化現象日益突出,在自然和人文多重因素共同驅動下,耕地利用由糧食生產為主轉變為多種農業經營方式并存,對國家糧食安全帶來潛在風險[4]。

國內學者多從糧食安全視角出發,重點探究社會經濟因素對耕地非糧化的影響,在制度政策驅動下農戶種植決策響應機制方面取得了豐富成果,進而有針對性地開展了防止耕地非糧化的相關政策研究[5-7]。國際學術界并無明確的耕地非糧化概念,相關研究側重于經濟作物的快速擴張對于人類社會和生態環境所帶來的負面影響[8-9],同時更加關注作物多樣化(crop diversification)[10]、可持續集約化(sustainable intensification)[11]等研究領域并積極付諸實踐,基于這些理念的實踐措施與“非糧化”的表征頗有相似之處,其旨在改變種植單一糧食作物的生產模式,以提升農業經營方式應對氣候變化和環境脅迫的韌性及持續性。國際學術研究成果及各國實踐經驗表明,若僅從保障糧食供給角度探討耕地非糧化問題將難以應對諸如農戶生計喪失、土地質量退化、生態環境受損等嚴峻挑戰。因此,從兼顧糧食供給、生態保護、資源效率的視角探究耕地非糧化問題具有重要的科學價值與現實意義。

近年來,我國政府做出了一系列遏制無序耕地非糧化的決策部署,2021年11月,多部委聯合下發《關于嚴格耕地用途管制有關問題的通知》,細化了耕地非糧化的治理措施,首次提出了耕地轉為其他農用地的“進出平衡”,并規定可跨行政區域統籌落實耕地“進出平衡”。在此背景下,未來耕地非糧化研究應關注耕地利用空間配置優化的現實需求,著眼于作物選擇與水土資源匹配、跨區域非糧化協同治理及其帶來的公平與效率等重要議題。基于此,本文在全面梳理國內外文獻的基礎上,回顧了我國耕地非糧化的研究進展,通過分析耕地非糧化與糧食安全、資源安全、生態安全、生計安全的邏輯關聯及實證依據,提出了耕地非糧化研究的綜合分析框架,以期為科學管控耕地用途轉換和合理優化耕地利用布局提供理論參考和研究借鑒。

2 糧食安全背景下我國耕地非糧化研究進展

2.1 內涵外延

現實中,耕地非糧化的表現復雜多樣,界定和明晰耕地非糧化概念是非糧化管控中精準分類施策的重要前提[12]。自《關于防止耕地“非糧化”穩定糧食生產的意見》發布以來,多地相繼出臺了非糧化整治行動方案,為統籌耕地保護和糧食安全提供了政策支撐,但在實施過程中關于耕地非糧化的類型界定和整治措施存在差異,例如一些地區對于耕地撂荒、畜禽養殖生產及附屬設施是否認定為耕地非糧化的做法不同[13]。不但認定標準不統一,由于法律依據不足,現階段非糧化治理則是主要集中于永久基本農田和糧食生產功能區內,而針對一般耕地發展林果業、設施農業的等非糧種植現象則往往未被納入整治范圍。

現有諸多研究對耕地非糧化的內涵理解與范圍界定也不盡相同,如在省域尺度上的研究,非糧化通常被界定為除了水稻、玉米、小麥以外的所有耕種行為,而農戶微觀尺度上的研究則往往著眼于農戶是否從事經濟作物的生產種植,但囿于數據來源限制,被調查對象種植經濟作物的種類則鮮有涉及[14-15]。然而,種植經濟作物只是農戶經營方式及其生計策略中的其中一種,若將其等同于耕地非糧化實則是簡化了這一概念。整體而言,現有多數實證案例中有關耕地非糧化的定義尚存在一定的片面性,對于農業生產結構調整的實質亦缺乏充分把握和體現。目前僅有少數研究對耕地非糧化的界定相對全面,其范圍既包括利用耕地種植花卉、苗木、藥材等經濟作物,也涵蓋了利用耕地開展畜禽、水產養殖等農業生產活動[16]。

2.2 定量測度

非糧化的識別和測度是開展非糧化研究的基礎,現有研究大多以行政區或農戶為基本單元,依賴于調查和統計數據實現對非糧化的定量測度。由于統計年鑒數據可獲得性高,多數研究普遍采用糧食播種面積占農作物播種面積比例推算耕地非糧化率,但現實中農作物實際覆蓋的地類并非僅限于耕地,因而類似測算結果則可能會與耕地非糧化的實際發生偏離[17]。此外,還有學者借助耕地面積與復種指數改進上述測算方法,然而卻存在復種指數數據可獲得性和準確性不足的局限[14]。與此同時,當前還存在一些覆蓋多省市的全國性農村家庭調查數據庫,囊括了對諸如作物種植類型、生產資料、糧食產量等大量有關農業生產經營數據進行了跟蹤調查,雖然可為開展非糧化研究提供一定的數據基礎[18-21],然而此類基于微觀樣本調查數據的研究由于更加關注農戶非糧化種植行為的變化,在描述非糧化種植面積、比例、類型等方面同樣存在諸多局限。

遙感技術在提取農作物種植結構、耕地撂荒、耕地復種指數等方面已取得較大進展[22-23],部分發達國家亦已廣泛地對耕地作物類型開展了長期動態遙感監測,例如美國建立了2008—2020年涉及百余種農作物的空間分布數據庫,加拿大自2011年起逐年公布覆蓋全國30 m空間分辨率作物類型數字地圖[24]。而我國針對非糧化種植的遙感技術應用領域,則多局限于識別部分經濟作物的擴張過程或是單一類型非糧食作物的信息提取,主要基于植被冠層或地物的光譜特性、時相特征差異或采取目視解譯法對不同耕地的生產利用方式加以區分[25-26]。近年來,亦有研究借助GF-1、Sentinel-1等高分影像識別一般耕地、永久基本農田、糧食生產功能區范圍內的養殖坑塘、苗木種植等非糧化現象,其多側重于單一時點或時間段的非糧食生產區域的靜態提取[27-28]。然而,我國不同農業生態區的資源稟賦與種植制度差異巨大,非糧化現象呈現的具體類型復雜多樣,故而開展全國作物類型分布制圖、實現大尺度上綜合作物類型遙感動態監測仍存在一定難度。

2.3 驅動機制

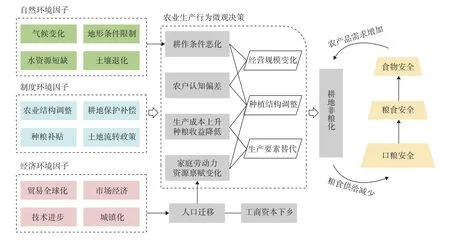

耕地非糧化過程受制于自然條件、市場經濟、政策制度等多重因素的共同驅動,其實質上是一種外部宏觀環境和相關利益主體微觀決策交互作用下形成的土地利用方式轉變現象(圖1)。耕地的自然本底特征如氣候條件、水資源豐缺程度等因素,直接決定了耕種糧食作物的適宜性,進而影響相關利益主體的種植行為決策和農作物的空間分布形態[29-30]。基于地塊尺度的研究發現,土壤肥力、地形坡度、田塊形態等自然因素會對不同類型非糧食作物的種植產生差異化影響[31]。

圖1 糧食安全視角下耕地非糧化驅動與作用機理Fig.1 Driving and influencing mechanism of “non-grain” utilization of cultivated land from the perspective of food security

社會經濟因素在耕地非糧化過程中起決定性作用,種糧與非糧種植存在的獲益差異是導致耕地非糧化的根本原因,其邏輯在于種糧成本不斷上升與較低種糧收益之間的矛盾難以調和[32]。非農轉移速度的不斷加快帶動農業勞動力價格持續攀升,種子、化肥、農機以及土地流轉成本也在不斷提升,同時糧食收購價格仍然相對較低使得種糧收益持續減少,甚至出現入不敷出的結果。因此,在現代市場經濟體系下,尤其是我國農村轉型發展時期,不斷發展起來的新型農業經營主體,受比較效益驅使,則傾向于選擇更高農業產出效益的非糧化經營方式[33]。

制度政策因素構成了耕地非糧化進程的主要外部誘因,如土地流轉、農業結構調整、種糧補貼等政策設計都會直接或間接地影響耕地非糧化[20]。隨著市場不斷引導工商資本下鄉逐利,土地流轉租金亦隨之推升,加之非糧食農產品市場需求的日益旺盛,嚴重削弱了耕地流轉大戶的種糧積極性,而對流轉耕地用途長期管控的不足甚至是缺失亦將致使土地流轉政策成為耕地非糧化的重要制度誘因。雖然目前關于土地流轉是否必然導致耕地非糧化仍存爭議,但在缺乏足夠從事農業生產勞動力的情況下,土地出租將會促進水稻種植面積的擴張[34]。也有研究表明,影響非糧食作物種植比例的決定因素是農戶實際經營規模而非土地流轉規模[35-36]。

除了上述外生性制度外,耕地非糧化終究是“理性經濟人”假設前提下的農戶種植行為變化[37],成本收益影響下的農戶理性選擇與家庭特征(如勞動力數量、兼業化水平、收入結構等)、個體特征(如年齡、文化程度、風險偏好等)以及農戶對政策或土地用途的主觀理解都將對其種糧意愿產生不同程度的影響[15,33,38]。

2.4 糧食安全效應

我國糧食安全正面臨谷物結構失衡、貿易流通風險等問題,使得非糧化的糧食安全效應備受關注。就供給側而言,耕地非糧化直接導致口糧、玉米和豆薯類等種植面積的減少,進而降低局部區域的糧食自給率。近年來,我國耕地面積和糧食生產重心均由南向北轉移,南方地區非糧化趨勢加劇,糧食與經濟作物產量的南北差異日益凸顯,對糧食生產穩定性造成不利影響[39]。2015—2020年,我國糧食播種總面積下降了219.5萬hm2,但在全國尺度上種糧面積的減少并未影響糧食增產的宏觀趨勢,這主要得益于技術進步和農業集約化水平提升,使局部地區非糧化的減產效應未能在國家層面體現[40-41]。長遠來看,東北、華北平原優質耕地的高強度利用難以長期持續,南方地區許多耕作適宜度高的土地未能實現其更高的產糧潛力,尤其是在當前大豆、玉米缺口仍然較大的背景下,無序擴張的非糧化必然會威脅我國糧食生產的長期穩定[42]。

與此同時,我國糧食消費需求端正發生重大變化,新時期糧食供需平衡態勢的演變也將影響糧食安全的整體思路和政策體系[43]。人均可支配收入的提升促進了果蔬與動物產品的需求,而非糧化無疑能夠增加其供給能力,例如,許多地方政府實施了諸如“菜籃子”工程的食物本土化政策,大量城郊優質農田被用于果蔬、肉禽蛋奶的生產,導致了溫室大棚的快速擴張,在一定程度上有利于鞏固城市食物安全,同時也有益于城鄉居民的營養健康與膳食結構優化[44]。此外,耕地仍是生產棉花、油料、糖料等經濟作物的核心要素,2021年修訂的《中華人民共和國土地管理法實施條例》規定:耕地應當優先用于糧食和棉、油、糖、蔬菜等農產品。根據我國農業戰略格局和產業帶優勢,利用耕地適度開展經濟作物種植,依據水土資源匹配狀態開展農業結構調整,也是保障我國主要農產品供需平衡的現實需求[45]。

綜上,耕地是否種植糧食在供給側和需求側可能產生不同的影響,但非糧化對于不同層次糧食安全的影響程度尚未明確(圖1)。如何準確評估耕地非糧化的糧食安全效應,在穩定糧食播種面積的前提下,通過擴種缺口較大的農產品來優化種植結構,是實現由口糧、糧食到食物遞進式安全的關鍵科學命題。

3 多維安全視域下耕地非糧化的再認知

3.1 邏輯溯源

耕地是農業生態系統和社會經濟系統相互滲透、交互作用影響下形成的地域實體,社會經濟系統演變是耕地利用變化的主因,而耕地系統組成要素、內部結構的變化也會通過人地關系、作物—土壤關系等耦合過程反饋作用于各子系統[46]。無論是追求經濟效益最大化導致的耕地非農化、非糧化與耕地撂荒過程,或是耕地占補平衡、退耕還林還草政策驅動下的耕地空間布局重構,均體現出人地耦合系統組成要素變化的基本特性,因而會在更為宏觀的時空尺度上驅動資源利用、生態環境與農民生計的耦合關聯發生改變。

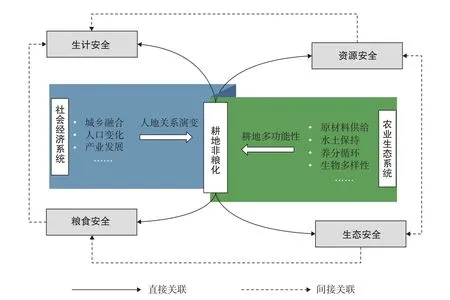

耕地多功能性也是認知耕地利用變化與多維安全邏輯關聯的重要理論根基(圖2)。耕地作為兼具自然與人文要素特征的土地利用類型,除了糧食生產功能,其在生物多樣性維持、土壤保持、養分循環以及文化休閑等方面兼具多功能特性已成共識,同時,在我國特有的城鄉二元結構特征與土地產權制度背景下,耕地之于農民還具有重要的社會保障功能[47-48]。在不同的人類需求驅動下,類型各異的耕地利用方式及其管理措施直接影響耕地不同功能類型組合的空間表達,亦可進一步引致不同維度的間接效應。

圖2 耕地非糧化與多維安全邏輯關聯示意圖Fig.2 Logical relationship between “non-grain” utilization of cultivated land and multi-dimensional security

總之,耕地作為多功能性突出的人地耦合系統,其變化凸顯了人類活動與自然環境的耦合關系和級聯效應,非糧化過程的本質則反映出了生產關系和耕地多功能性在農業空間上的多重映射,其對農業發展、農村環境與農戶生計將產生深遠影響。因此,在生態文明建設理念和“雙碳”目標的共同牽引下,解析耕地非糧化問題亟待由糧食安全向系統安全觀、整體安全觀、綜合安全觀轉變。基于多維度統籌、多層次并重的土地系統科學視角來認知和破解耕地非糧化難題,對于解決耕地保護的現實矛盾具有重要的探索意義和實踐價值[49]。

3.2 資源安全

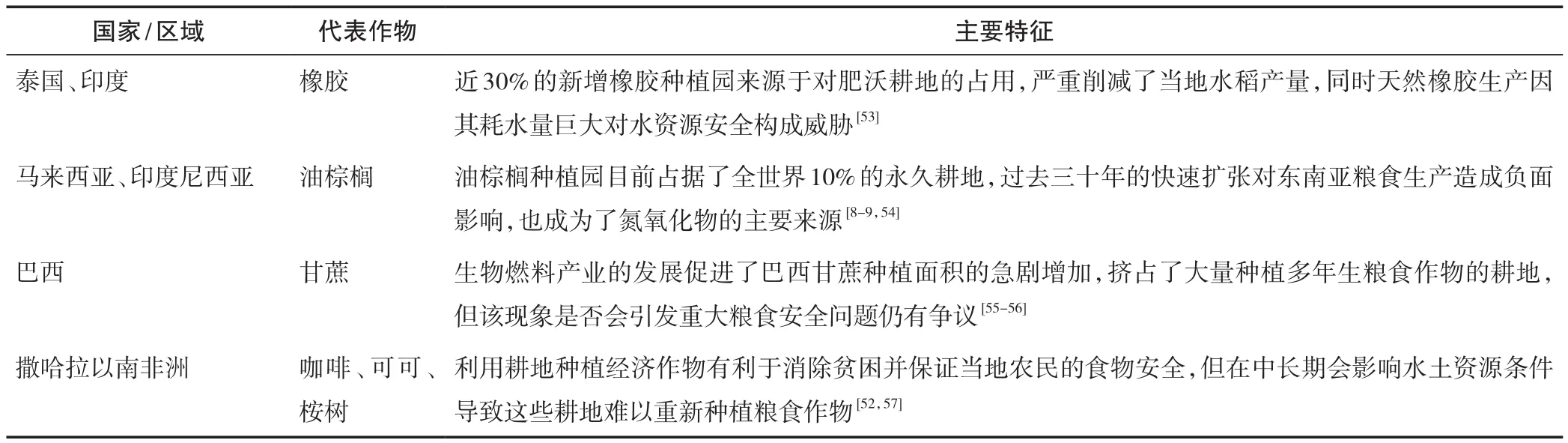

資源安全是一個國家或地區可以持續、穩定、及時、足量和經濟地獲取所需各類自然資源的狀態或能力,其中對食物安全與耕地資源安全的關注由來已久[50]。非糧化與資源安全之間的直接關聯,首先是來源于土地資源的稀缺及其在初級生產中的不可替代性,耕地非糧化必定會帶來可耕作土地面積的減少,亦會對部分耕地資源的可持續利用造成潛在的、不可逆的影響,例如,挖田養魚、用材林培育、苗木草坪種植等非糧化耕地會導致有機質含量高的耕作層土壤大量流失,其恢復耕種的成本和代價也將變得極為高昂。近年來,國際學術界常用“水—能源—食物”耦合(water-energy-food nexus,WEF)的框架來解釋生產活動、耕地變化與資源安全之間的關聯[51-53]。在水資源稀缺、農地利用沖突劇烈與營養不良人口并存的部分國家和地區(表1),經濟作物、能源作物與糧食作物的非理性競爭是制約WEF耦合的關鍵因素,當地農業政策往往傾向于保障某一項資源安全,卻威脅了其他戰略資源的可獲得性。也有觀點認為,并非所有非糧化現象都會威脅耕地資源安全,對于城郊地帶破碎分散的、質量退化的耕地而言,采取諸如溫室農業的利用方式有助于實現政府與農戶的雙贏局面,進而促進退化土地資源的再利用[58]。

表1 典型國家/區域的耕地非糧化現象及其表征Tab.1 “Non-grain” utilization of cultivated land in other typical countries and regions

3.3 生態安全

耕地非糧化過程對于局地水環境、土壤物質遷移過程、氣體循環、農田生物多樣性等均產生直接或間接作用,進而影響區域生態安全狀況。非糧食生產過程中往往會帶來農藥化肥過量施用以及塑料薄膜等固體廢棄物大量殘留,有學者通過測算非糧化導致的總氮、總磷排放量,發現蔬菜種植、畜禽養殖排放的污染物要遠高于水稻種植[27]。若從農業生產碳足跡視角看,由于設施農業較傳統農業在能源消耗、氣體肥料施用方面的額外投入,當耕地生態系統演變、轉化成為溫室生態系統時將會導致更多的溫室氣體排放[59]。此外,某些經濟作物(如桉樹、核桃等)還會通過植物化感作用改變周圍土壤微生物環境及養分循環,在生產布局不合理的農業生態系統中常常抑制糧食作物的生長發育[52]。

近年來的許多研究還發現,耕地非糧化過程同時會對生態環境帶來正的外部性。這種對于區域環境的積極調節功能,一方面表現在無法進行有效糧食生產活動區域的非糧化過程,卻能夠提升土地利用的可持續性,如在邊際耕地上種植木質纖維素作物,既可在不占用更多豐產農田基礎上滿足生物質燃料的原料需求,也可緩解大規模種植糧食原料(如玉米、木薯等)帶來的土壤固碳能力下降、硝酸鹽污染等環境負面產出[60-61];而對于遭受城鎮化影響而產生的污染、退化耕地而言,種植綠肥、非食用性農作物或建設采用無土栽培技術的溫室大棚則可以作為保障此類土地安全利用的重要生態修復措施。另一方面則表現在集約化程度較高的區域,基于不同農業形態空間配置的非糧化轉型可發揮經濟、生態多重效益,諸如綠色光伏農業、種養結合經營模式等,可將其本質理解為科學合理的耕地管理措施或農藝技術。再加上一些經濟作物本身的生態功能優于糧食作物,若在農業生態系統中通過合理布局此類作物類型,則可將其作為應對外部環境擾動的適應性管理措施,例如,多作物混合栽培、農林復合經營模式等不僅有助于提升農田生物多樣性,還能為糧食種植區域提供控制病蟲害、促進作物授粉等生態服務[62]。

3.4 生計安全

生計安全視域下耕地非糧化問題的實質在于短期經濟收益、農民福祉與長期糧食、資源安全之間的沖突,在我國人均耕地經營規模普遍較小的現實背景下,農民增收且糧食增產的雙重治理目標總是顯得相互沖突[63]。隨著全球化背景下食品消費需求的不斷升級,農產品貿易也在國際貿易體系中占據了重要的地位,耕地非糧化成為了許多發展中國家消除貧困戰略的重要備選方案,外部市場驅動下的耕地非糧化可為農戶及相關涉農企業創造巨大的經濟效益,可有效解決落后貧困地區農民的生計難題。在我國,經濟發達地區的耕地非糧化帶來的比較收益,最高可實現水稻種植收益的數十倍,而即便在欠發達地區的非糧化效益,同樣也能促進區域性基礎設施建設、公共服務提升以及農業產業鏈延伸,可為持續鞏固農民生計安全產生積極作用[64]。此外,大量證據表明,農業種植多樣化還有利于農戶抵御極端天氣以及病蟲害脅迫引發的不確定風險,尤其可增強氣候變化影響下的農戶生計韌性和彈性[65]。

耕地非糧化的生計安全效應與土地產權制度、政府治理策略也存在必然聯系。在我國現行的農村土地制度背景下,農戶既能通過改變經營方式來實現自我產權預期,也可以流轉給規模經營主體以實現耕地要素的資本化,同時非糧化通常與土地流轉價格攀升密切相關,非糧化產生的附加經濟效益也能夠隨之反饋于農戶[66]。然而,還有許多研究案例表明,經濟作物種植面積和產量與農村居民福祉之間并無正向關聯,如在土地私有且產權預期不穩定的非洲、中美洲等國家,大型企業通過利用大規模征地的方式掠奪更多的耕地資源,但卻無法為當地農戶提供足夠的就業機會以及均等的公共服務,反而會直接加劇當地貧困人口的生計損失[67-68]。

4 面向多維安全的耕地非糧化研究框架

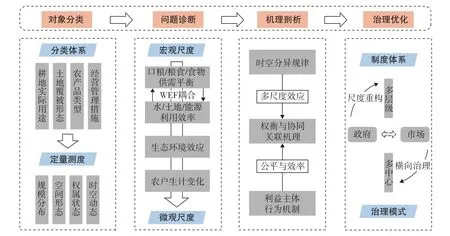

現有諸多研究成果雖為闡釋耕地非糧化問題提供了豐富的理論和實踐研究素材,但仍存在難以應對未來復雜多變的糧食安全形勢與滿足耕地“三位一體”保護內在需求的研究局限。基于“以糧食安全為核心并兼顧多維安全”的理論邏輯出發點,本文提出以“對象分類—問題診斷—機理剖析—治理優化”為脈絡的耕地非糧化分析邏輯和研究框架(圖3),以期為促進非糧化研究的系統科學認知向耕地保護與可持續管理決策轉化提供理論參考和實踐借鑒。

圖3 面向多維安全的耕地非糧化研究框架Fig.3 Research framework of “non-grain” utilization of cultivated land towards multi-dimensional security

4.1 對象分類

在糧食安全的語境下,耕地非糧化通常被視為除種植糧食作物以外的農業生產活動,因其概念始終具有一定的非具象性,難以全面準確把握耕地非糧化研究領域的實質內容及其關鍵問題所在。相較之下,多維安全視域下耕地非糧化的內涵外延則更為全面,非糧化研究對象的分類體系、量化指標也更能充分反映出耕地利用及其轉型的多重屬性與特征。

首先,在宏觀層面,立足于我國農業資源稟賦與作物物候規律,制定不同農業生態區適宜種植的農作物種類清單,劃分和界定糧食作物與非糧食作物類型及范圍,明晰耕地非糧化利用方式及范疇。在此基礎上,強調以耕地實際用途(如種植、養殖等)、土地覆被形態(如作物覆被、塑料大棚、硬化地表、坑塘水面等)、農產品類型(如食物、觀賞作物、能源作物等)以及經營管理措施(如農林復合、套種輪作等)為依據,科學構建非糧化分類體系。同時,非糧化類型的進一步細分應綜合考量不同的研究目標和安全視角,堅持客觀求實與差異化相結合原則,例如,若以糧食安全為導向時,種植用于生產燃料乙醇的糧食作物則應被視為耕地非糧化范疇。進而,根據非糧化分類體系構建定量化測度指標,除明確不同類型耕地非糧化的規模、分布等基本空間量化信息外,還需更加注重其空間形態、權屬狀態、時空動態等綜合信息的獲取及量化,測度方法上則需統籌專家經驗知識、調查統計、遙感手段以及現代信息技術的綜合運用,以實現耕地非糧化過程與格局的系統識別。

4.2 問題診斷

耕地非糧化類型的多樣性及其特征的差異性,決定了非糧化過程對社會經濟、生態環境產生的正負外部性不可一概而論,而當前針對非糧化問題的識別與診斷研究大多囿于單一學科視角,不利于全面解析不同維度安全視域下的耕地非糧化影響機制。因此,亟需耦合資源經濟學、地理學、生態學等多學科研究范式來系統揭示不同類型非糧化的綜合效應及其驅動機理。

耕地非糧化的形成機制具體受制于經濟、政策等宏觀外生性制度因子以及以微觀主體選擇為核心的內生性制度因子的共同影響,非糧化問題的識別及診斷需要從全局與局部、宏觀與微觀相結合的多尺度視角展開。如采用可計算一般均衡模型對宏觀資源經濟系統進行模擬,從全國尺度分析大規模耕地非糧化情景對糧食安全以及對土地、水、能源等戰略資源可持續利用的影響,估算在特定社會經濟條件下耕地非糧化帶來的潛在風險;在區域尺度上,可借助生命周期評價、能值分析等方法測算不同耕地非糧化類型的碳、氮、磷足跡及其他環境產出,或基于生態系統服務評估理論與方法解析非糧化驅動下農業景觀的時空格局變化及其生態效應;而在微觀層面(如村鎮尺度),則需重點探討非糧化背景下小農、專業大戶、農民合作社等不同經營主體的生計響應機理,以及因非糧化引發的生產組織形式與鄉村社會關系的嬗變等問題亦屬亟待解決的重要議題;此外,基于地塊尺度的耕作層變化調查、土壤環境問題診斷等也均應屬未來非糧化研究領域的主要內容和重點方向。

4.3 機理剖析

耕地非糧化之于糧食安全、資源安全、生態安全、生計安全的多重影響之間還存在權衡或協同關系,但其在不同尺度間的互動機制尚不清晰,使得進一步厘清耕地非糧化多重效應之間的耦合關系仍存在較大挑戰。基于此,構建自上而下與自下而上相結合的理論分析邏輯框架,闡明非糧化特征的多尺度效應機理,可為制定差異化的非糧化治理策略提供重要理論支撐。

一方面,自上而下的研究范式可通過引入地域功能分異、央地關系等視角進行權衡分析。例如,可根據不同剛性指標約束(如耕地保有量、永久基本農田保護面積)與地域功能定位(如糧食主產區、農業“兩區”)目標,探究資源配置與區際分工影響下的非糧化效應反饋機制。另一方面,自下而上的研究方法則可以微觀主體行為意愿為基礎,重點關注耕地非糧化過程中多主體的利益博弈,可運用多智能體建模技術對不同耕種決策情景進行模擬,分析非糧化驅動下農戶生計變化與區域糧食安全、資源安全的拮抗、協同作用。此外,面向多維度、可持續安全的非糧化研究還需把握其動態規律,從不同時間節點測度耕地非糧化的多重效應,通過引入長時間序列的動態觀測數據,為耕地資源可持續利用提供理論依據。

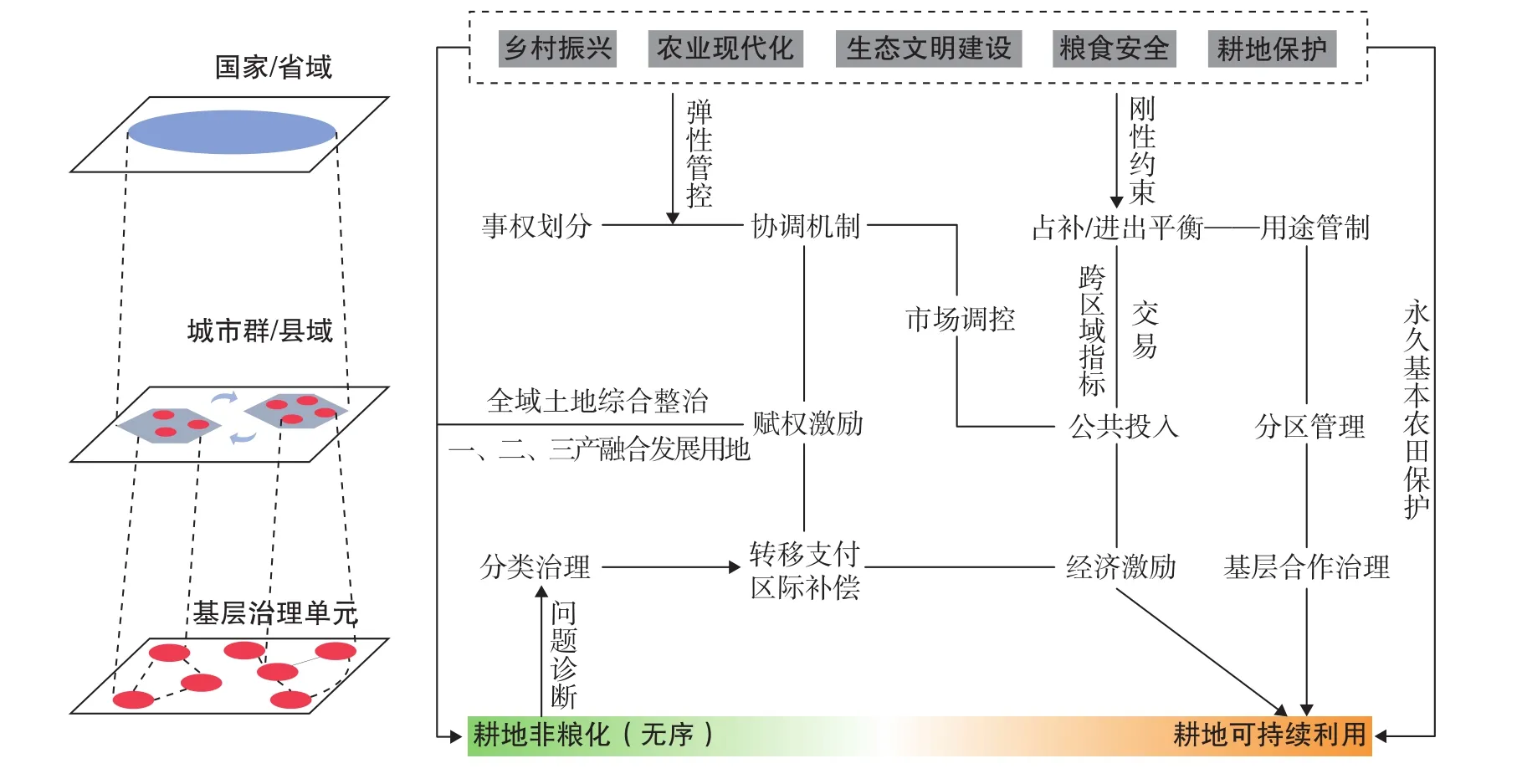

4.4 治理優化

基于耕地非糧化的問題識別和機理認知,以兼顧公平和效率為原則,完善多層級治理與橫向治理相融合的非糧化治理體系(圖4)。多層級治理模式的建構可有效應對中央政府干預失靈及不同層級地方政府的無序自發行為,而完善橫向治理關系則可合理界定政府與市場的治理邊界,充分發揮農村集體組織參與治理的積極作用。

圖4 耕地非糧化治理體系Fig.4 Governance system for “non-grain” utilization of cultivated land

非糧化多層級治理路徑首先要優化層級政府間的科層關系,將與耕地保護、糧食生產、農業發展相關特定事項的權力分布進行優化配置,明確劃分耕地利用管理的部門權限,如可建立“米袋子”省長負責制和“菜籃子”市長負責制的協調機制,同時運用賦權激勵促進公共投入,實現治理效能提升。其次,要改善跨區域政府間合作關系,探索根據非糧化資源環境效應的地區間差異實施橫向轉移支付的區際補償路徑,鼓勵自發式的地方政府協作,如糧食主產區與主銷區的直接產銷合作,可有效促進區際間的耕地利用效率最大化。

建構合理的橫向治理結構則涉及三大問題:一是如何完善現行用途管制制度、細化耕地利用管控規則及實現農村土地流轉市場監管,形成差異化的非糧化治理模式;二是如何按照非糧化的經濟機制和市場規律,合理控制經營成本,促進優質耕地的規模經營與邊際耕地的再利用;三是如何運用農村社會關系網絡建立基層合作治理模式,發揮多元主體參與治理的功能,完善耕地利用的利益分配機制,增強農戶可持續利用耕地的積極性。

5 結論與討論

(1)現有研究主要從保障我國糧食安全視角出發分析耕地非糧化現象,關于非糧化的形成機制已達成一定共識,但對其內涵外延界定、定量測度方法的研究仍存不足,非糧化對糧食安全影響的準確評估有待加強。

(2)通過系統梳理國內外實證案例發現,耕地非糧化過程不僅關乎糧食安全,也在不同尺度上與資源安全、生態安全、生計安全等多維度安全產生動態的、非線性耦合關聯。

(3)本文提出的耕地非糧化“對象分類—問題診斷—機理剖析—治理優化”分析框架,有助于提升耕地非糧化的系統科學認知,可為面向多維安全的耕地可持續利用研究提供思路借鑒。

總之,耕地非糧化的系統認知和科學治理已成為統籌推進生態文明建設、耕地保護、鄉村振興等重大國家戰略的迫切需求,運用土地系統科學的研究思維與范式有助于深入解析這一耕地利用方式轉變的現象和機理。大尺度上實現耕地非糧化的精確識別和長期觀測目前仍有一定難度,同時在貿易全球化、城市網絡化的背景下,如何由局地視角轉向遠程視角闡釋耕地非糧化的驅動機制,也將是未來極具挑戰的關鍵課題。