雙源數據導航下科技創新知識流向研究

——以中國人工智能領域為例

劉 娜,宋文娟,毛薦其,魏延輝

(1.山東工商學院 工商管理學院,山東 煙臺 264005;2.煤炭產業發展與創新研究基地,山東 煙臺 264005)

一、引言

新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起,科學探索加速演進,學科交叉融合更加緊密,一些基本科學問題孕育重大突破。世界主要國家普遍加強對基礎研究的重視,全球科技競爭也不斷向基礎研究轉移[1]。國家重視基礎研究的目的是為了研究發現被商業化,加快技術創新,但前提是這些研究發現能夠被企業識別并采用,否則那些很少或者根本沒有受到關注的科學發現不太可能被轉化為新技術[2]。科學知識商業化應用是指科學發現從學術科學家到將其商業開發的人們的轉移[3]。科學知識商業化可以使學術科學家產生的科學知識不再被“束之高閣”,能夠發揮科學知識的經濟價值;同時也能給企業提供創新思想,獲得核心競爭力。科學研究的商業化應用存在著以下幾種途徑:科學家利用自己的科學研究進行學術創業;企業雇傭科學家作為員工;企業參考科學家出版物或專利等[4]。

如何實現和加快科學知識商業化已成為企業甚至是各個國家的重要目標。Michaёl Bikard和Matt Marx[5]利用報告相同發現的科學論文證明了學術研究機構和工業研發機構的不同地理分布似乎造成了學術科學轉移的“摩擦”,阻礙了科學知識商業化;Matt Marx和David H.Hsu[6]針對初創企業作為科學知識商業化的中介,揭示了以前的合作者包括明星系列企業家或者跨越更多學科的科學團隊更有可能通過初創公司將自己的發現商業化;Aaron Fuegi等人[7]探索了發明家和科學家如何尋找可商業化的基礎科學,以及大學發明被公司利用的過程,研究結果發現發明主要發生在兩個截然不同但有些重疊的領域:“開放科學”的實踐主要發生在學術界;而商業領域則可以獲得暫時的壟斷,只能利用專利對科學論文的引用進行探索,深入研究仍存在挑戰。

由于科學知識的復雜性或隱蔽性,知識的轉移成本足夠高,而且知識體現在與特定地點相關的特定個人身上。特別是在新興的研究和創新領域,知識庫的關鍵部分只能在該領域的關鍵科學家的“頭腦”中找到[8]。只有當這些個人與更大的群體分享他們的知識時,關鍵的科學知識才有可能被識別采用。除此之外,企業有限的精力和時間使得企業的注意力并不能均勻分布,他們會有效地將注意力分配到最有價值的科學發現上。在學術界存在著這樣一種情況:一小部分學術科學家卻占據著相關領域的絕大部分科學發現,并對創新績效影響巨大。Zucker和Darby等人[9]在研究中,統計生物科技領域到1990年有超過40個基因序列發現或更多報道基因序列發現的文章的科學家,發現這些科學家只占到1990年在GenBank中列出的所有科學家的0.8%,但占已發表文章的17.3%,明星科學家第一次被使用。隨后的研究對明星科學家的認定取決于對杰出研究業績的基本定義,即是指那些科研成果卓著、在學術界享有較高知名度并且社會資本較為豐富的頂級科學家,他們對行業技術進步發揮著重要影響[10]。Hohberger[11]調查了明星科學家對后續發明價值的影響程度,他發現根據明星科學家的想法能夠創造一項更成功的發明,揭示了明星科學家在知識積累中的重要性;Kehoe和Tzabbar科學家[12]探討了明星企業科學家對企業組織創新績效的影響,強調了明星企業科學家對公司業績影響的二重性,雖然明星企業科學家對公司的生產率有積極的影響,但他們的存在會限制組織中其他創新領導者的出現。明星科學家在創新網絡不同位置所承擔的角色也有不同,對知識流動的作用也不同,Schiffauerova與Beaudry[13]研究了明星科學家明星在網絡結構中的位置,結果表明擁有較多專利的發明人在網絡中占據著更核心的地位,他們擁有更多的合作者,更容易獲得信息,也更能控制網絡中的知識流動,對知識轉移起著重要的作用。

現有研究多對科學知識商業化應用的影響因素進行探討,然而,學術界基礎研究及應用研究成果的商業化應用如何,企業界應用性技術研發活動對學術界科技發現有多大程度的繼承和吸收?即科技創新的知識流向問題在國內還未充分探索。因此,本文以新興人工智能領域為例,嘗試對以下問題進行研究,以求在國家重視基礎研究的戰略中,為科學成果轉化及技術研發活動提供建設性意見:(1)以明星科學家為代表,探索學術界科技知識流向;(2)以從事人工智能研發的企業為對象,探索企業技術知識來源;(3)學術界科技知識多大程度上流向了企業,企業的技術知識多大程度來自于學術界?

二、人工智能科技創新以及知識流向模型

新興人工智能是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人類智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學,是涉及計算機科學、信息科學、系統科學、控制論、語言學、認知科學等多學科的綜合性技術學科,最早由McCarthy于1956年提出[14]。作為21世紀三大尖端技術之一,人工智能已被廣泛應用于教育、醫療、國防、生產工業、生活娛樂等領域,對人工智能領域的科學商業化的探索研究是在新一輪技術革命中占據優勢地位的必要條件,也為推動科技進步和社會發展提供助力。鑒于此,本文將新興人工智能領域作為樣本數據,考察中國在人工智能領域科技創新的知識流向。

科技創新知識流動是指知識在相關創新主體之間轉移、交換和共享的作用過程,主要分為知識溢出、知識共享、知識轉移和知識擴散四種形式[15]。知識流動的互動機制主要分為四種,第一種為創新企業之間的相互合作和交流,通過研發、營銷等業務行為進行有形資源和無形資源的共享,主要包括戰略聯盟、外包和研發合作,除此之外通過技術轉讓、新設備的應用也會使得知識在產業內部得以流動[16];第二種為高校、科研院所以及公共部門之間的協作和交流,通過聯合研究、聯合申請專利以及聯合出版等其他非正式的聯系來影響知識的流向,這就會促使學術界內部知識的流動;第三種為創新企業與科研院所、公共部門之間進行協作或知識交流,產學研的合作方式會加快基礎研究向應用技術的轉移,從而學術界的基礎研究會向創新企業[17-18];第四種是人員的流動,主要是科學家在公共或私有組織內部的流動,從而會促進知識在系統內的流動和擴散[18-19]。

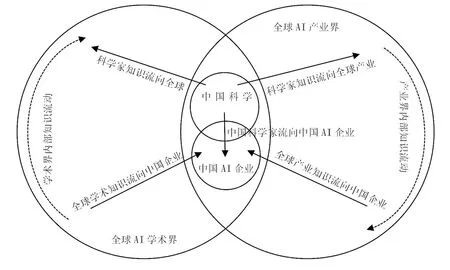

由于技術突破變現的如此頻繁,只有優秀的科學參與者才能為技術軌跡提供指導[20],科學家從事基礎科學研究,科學突破是由特定的個人創造的,體現在特定的個人身上,并在特定的組織和地點進行商業化應用。最優秀的科學家(明星科學家)影響科學傳播的速度及其商業化應用的時間、地點和成敗[9]。從理論上講,從事人工智能科學研究的中國科學家產生的基礎研究成果存在四種流向:中國AI學術界、國外AI學術界、中國AI企業及國外AI企業。其中,從中國AI學術界流向AI企業,代表了基礎成果的商業化應用。Arora等人[21]研究發現公司內部對于基礎研究的資助正在減少,而是依靠學術界的科學發現,尤其是在生物制藥領域。科學知識商業化是企業主體為進行技術創新并提高企業核心競爭力開展的對基礎研究產生的科學知識的識別、吸收整合的過程,其目的在于獲取企業能夠進行應用研究的科學發現,進而研發新的技術和產品。從事人工智能技術研發的中國企業產生應用性研究成果,滿足社會生產的實際需求。理論上,我們將中國AI企業的技術知識來源劃分為:國外AI學術界、中國AI學術界、中國AI企業、國外AI企業(見圖1)。

圖1 人工智能科技創新知識流向概念模型

三、數據來源

我們用中國科學家在人工智能領域的產出論文表征基礎科學知識,將其施引文獻作為科學知識的流向。為了獲取數據的方便性,我們選擇中國在人工智能領域的明星科學家作為研究對象。明星科學家的篩選方法有多種。一部分文獻按照科學家的基礎研究成果界定明星科學家,最早由Hess和Rothaermel[22]把文章發表和引用數量超過同行平均水平3個標準差的科學家定義為明星科學家;Tzabbar和Kehoe[12, 23]分別根據科學家的專利得分是否超過同領域的一個或兩個標準差確定明星科學家。還有一部分文獻按照社會知名度和社會資本界定明星科學家,例如Higgins、Stephan等人[24]將諾貝爾獲獎者作為明星科學家。本研究采取基礎研究成果選取明星科學家。

Liu和Shapira[25]給出了追蹤新興人工智能的文獻計量定義,被證明能夠查全查準地捕獲人工智能論文和專利數據。我們使用Liu和Shapira[25]的文獻檢索式,在web of science中下載了1990—2020年中國人工智能的論文數據,共計129 478篇。然后,對作者信息進行徹底清洗和識別,分別按照發表數量和被引頻次進行排序取其交集,獲得top15的科學家(如表1)。我們下載了15位明星科學家的施引文獻,并通過DOI分類號進行去重,共獲得75 473篇施引文獻。我們使用Liu和Shapira[25]的專利檢索式,從Patentsight數據庫下載中國發明人獲得的專利,清洗后,獲得136 520專利家族。我們對中國發明人的專利數據進行分析,識別15位明星科學家所擁有的專利及他們的技術知識流向、中國企業所擁有的專利以及它們的技術知識來源。

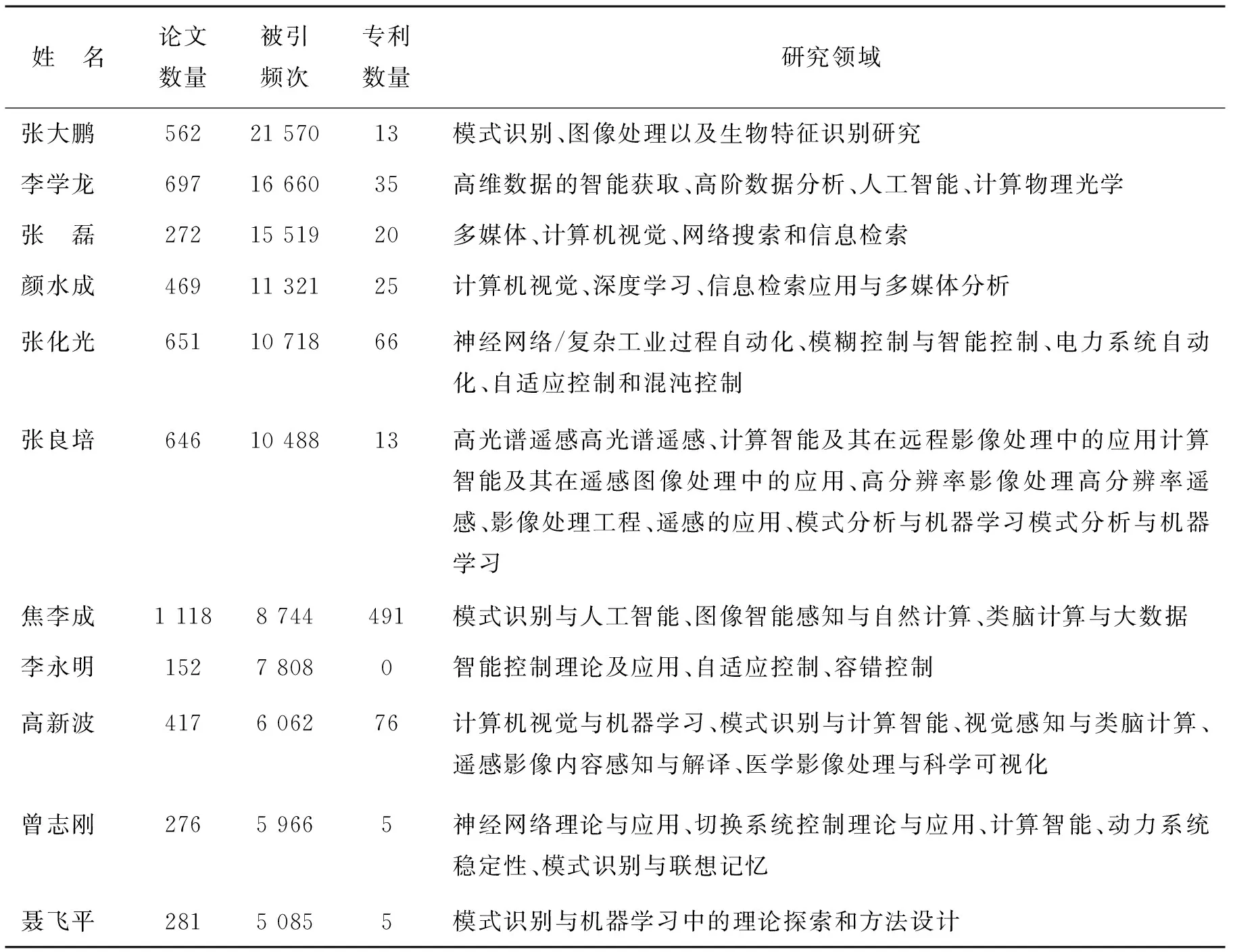

表1 明星科學家及其研究領域

續表1 明星科學家及其研究領域

四、數據分析

(一)明星科學家的科學知識及其流向

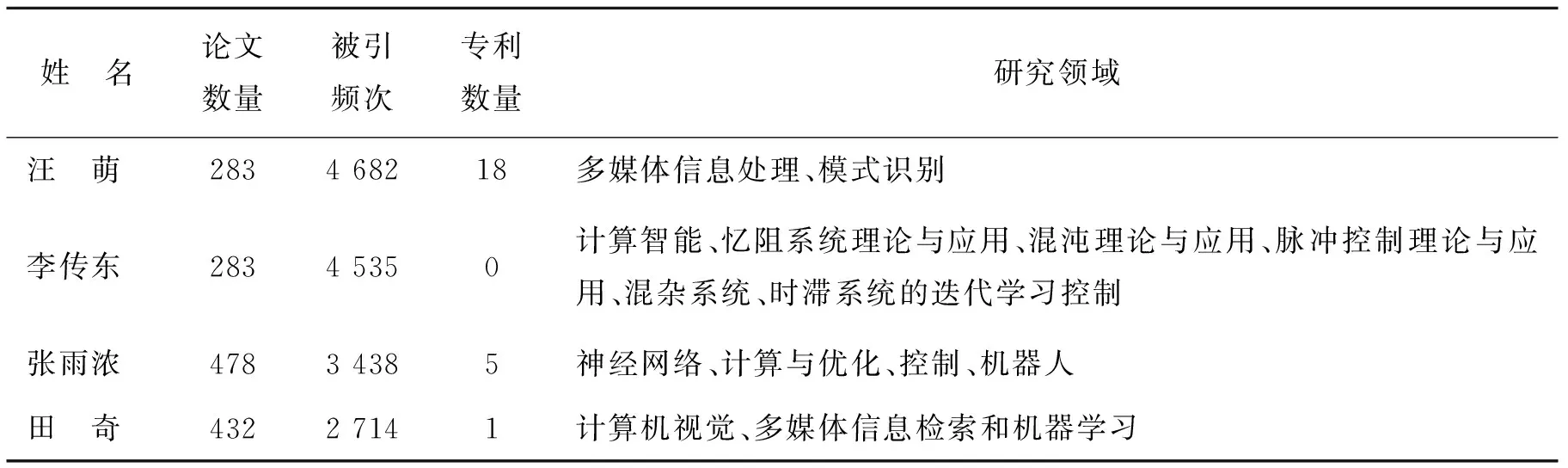

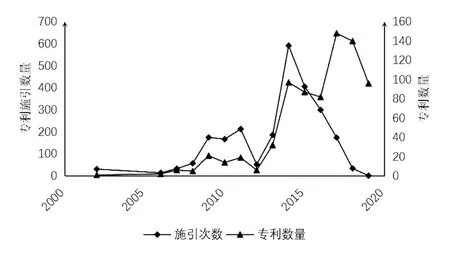

圖2向我們展示了明星科學家的論文數量以及其施引文獻數量的時間演化分布,說明了明星科學家科學知識產出及其隨時間的擴散。可見,明星科學家科學知識的發生了巨大流動,從2005年開始持續增長;2010年之后,呈現出顯著增長。

通過對明星科學家的施引文獻進行機構識別,探析明星科學家的科學知識流向目的地。我們將施引機構分為高校、研究院所和企業。明星科學家的施引文獻約有80%屬于高校,16%屬于研究院所,而企業僅擁有4%的施引文獻。這說明明星科學家的絕大部分科學知識還是被高校和研究院所用于基礎研究,流向企業的科學知識很少,由于基礎研究所產生的科學知識本身具有隱晦性、抽象性和難以編碼的特點以及受到企業自身知識吸收能力的限制,使得此類流向較為稀少,但基礎研究產生的科學知識流向企業可以幫助其在長期內推動技術升級和突破。

圖2 明星科學家論文數量及施引文獻數量年度演變

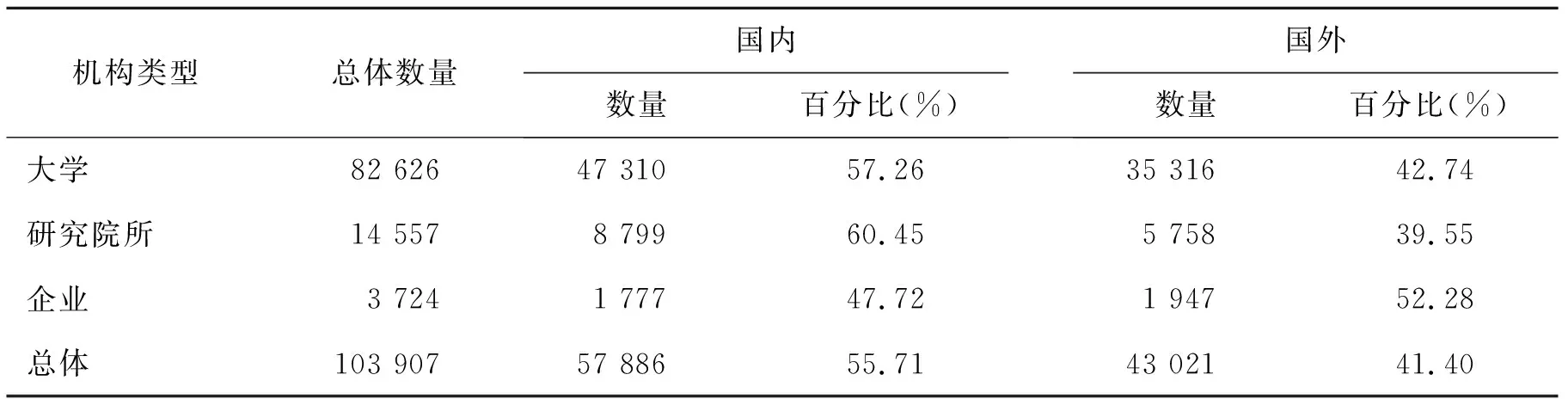

我們進一步將明星科學家科學知識的流向進行了更細致的區分,表2展示了明星科學家施引文獻的國內外對比。根據表2結果得出,明星科學家科學知識流向國內高校(57.26%)多于流向國外高校(42.74%),流向國內研究院所(60.45%)多于國外研究院所(39.55%),流向國內企業(47.7%)少于流向國外企業(52.28%)。因此,雖然由于地理、制度等鄰近性以及知識根植性的原因,中國的明星科學家科學知識的流向以國內為主,但已有相當部分的科學知識流向了國外機構,這說明中國明星科學家科學知識影響范圍是廣泛的。

表2 明星科學家施引機構國內外對比

為了確認明星科學家的科學知識流向的最主要機構,我們對明星科學家施引機構進行排序,獲得了明星科學家科學知識最頻繁引用前10個機構,如表3。可知,前10個最頻繁引用機構均為國內高校和研究院所。中國科學院是所有機構中最頻繁的引用者,其引用明星科學家科學知識的頻次為4 099,占比2.61%。西安電子科技大學、武漢大學、哈爾濱工業大學對明星科學家的引用頻次占比均在1%以上。其中,中國科學院、西安電子科技大學、武漢大學、西北工業大學均為明星科學家所在的機構,四個機構對明星科學家科學知識的引用頻次占比為5.26%,由此可見明星科學家科學知識轉移時,所在機構作為知識接收方存在一定的優勢,不論是在地理上還是在知識的理解程度上,會優于其他組織機構。

表3 明星科學家最頻繁的引用機構

(二)明星科學家的技術知識及其流向

通過在專利數據集中根據current owners、inventors、applicant name的查找與匹配,我們從中國人工智能專利數據集共收集到15位明星科學家專利數據共計756個專利家族,專利總施引為2 436個專利。類似于明星科學家科學知識分析,我們以同樣的維度分析明星科學家所擁有的技術知識及流向。圖3提供了明星科學家施引專利的年度分布。從整體上看,專利施引數量并不像論文施引數量平穩增加,而呈現明顯的波動。因此,明星科學家主要從事科學研究,技術發明及其影響不太顯著,科學知識的產生是面向公眾,為公共服務而創造,但是技術發明往往具有較強的私有性會在一定程度上阻礙知識的流動。

我們同樣對明星科學家專利的施引機構進行了分析。明星科學家專利施引機構分布中,高校仍然占據第一位,占比62%,科研院所占比6%。與論文施引機構分布不同的是,企業成為明星科學家專利施引機構的第二位,占比32%。因此,明星科學家的技術知識流向雖然以高校為主,但在一定比例上流向了企業。基礎研究和應用研究最大的不同在于其“應用性”,即接近商業化和市場化的程度,企業為了在短期內提高生產效率,會更加傾向獲取明星科學家的技術知識。

圖3 明星科學家專利被引年度演化

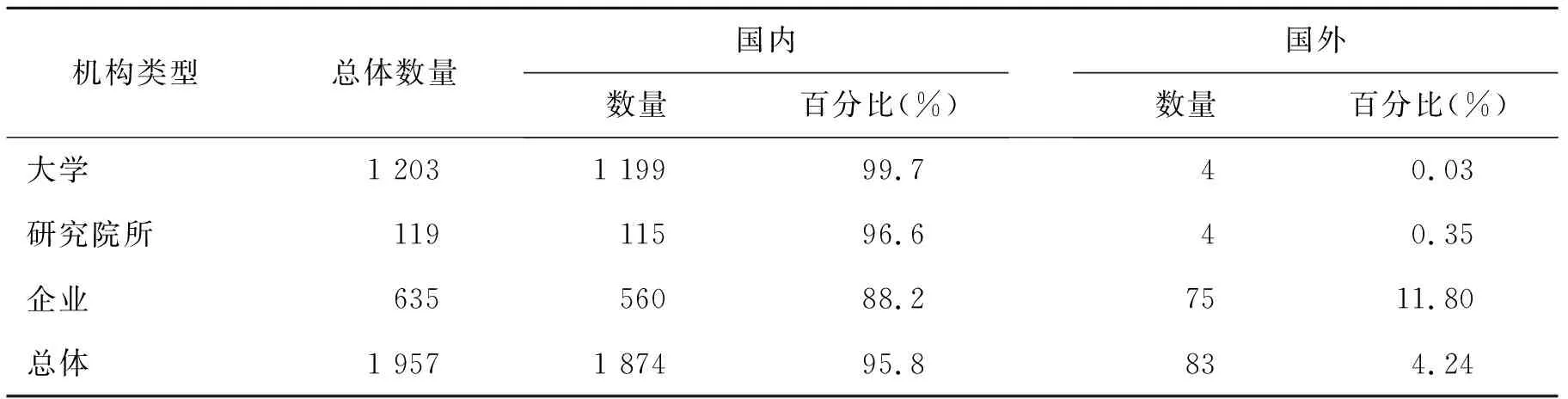

表4中是明星科學家專利施引機構國內外對比。可見,相對于明星科學家的科學知識流向,明星科學家的技術知識流向范圍受到國家邊界的限制程度很大。中國的明星科學家的技術知識絕大多數流向了國內的大學(99.7%)、研究院所(96.6%)和企業(88.2%),只有極少數的明星科學家技術知識流向了國外的大學(0.03%)、研究院所(0.35%)和企業(11.8%)。

表4 明星科學家專利施引國內外對比

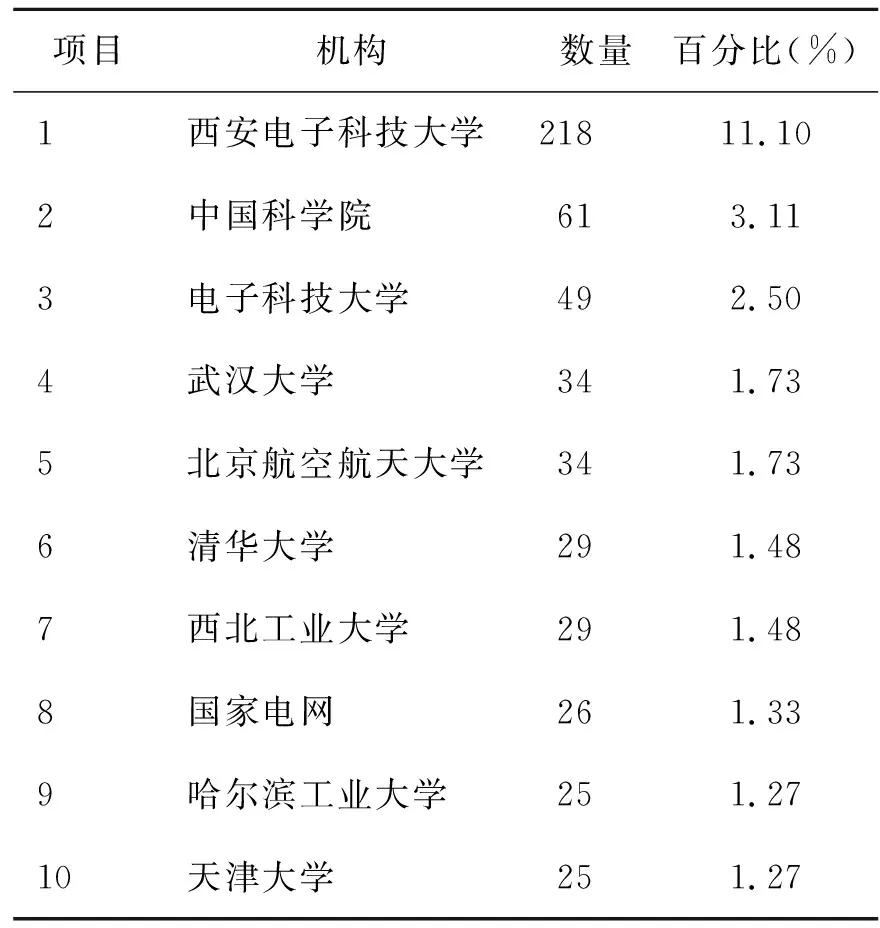

表5提供了對明星科學家技術知識引用最頻繁的10個機構,其中排在第一位的是西安電子科技大學,占比11.1%,中國科學院緊隨其后,占比3.11%,值得關注的是國家電網作為唯一一家企業進入最頻繁引用前10機構的行列。明星科學家技術知識與科學知識的最頻繁引用者存在著重疊機構,如中國科學院、西安電子科技大學、武漢大學、清華大學、西北工業大學、哈爾濱工業大學,在最頻繁引用機構中,其中包括西安電子科技大學、中國科學院、武漢大學、西北工業大學,有接近一半的機構是明星科學家所在機構,說明明星科學家知識流動的主力方向是自己所在的機構。

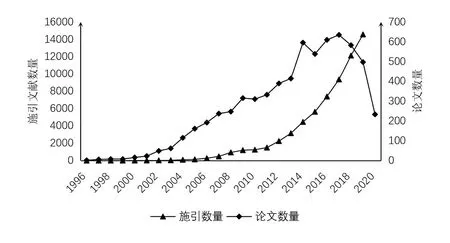

(三)中國企業的技術知識及來源

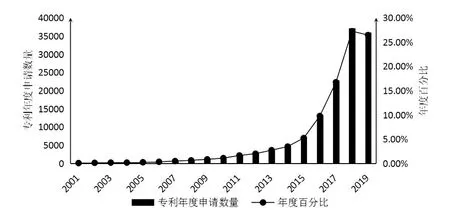

圖4顯示了中國發明人的人工智能專利申請的年度演化分布,可以看出人工智能專利的申請數量在2010年之前增長緩慢,2015年之后呈現飛速增長。從2015開始,人工智能專利申請的年度占比增加迅速,由2016年的10%上升至2017年的16%左右,2017年至2018年增長更為顯著,2018年人工智能專利申請已經超越了全部年份的25%。2019年專利申請量的略微下降是由于專利從提交申請到發布的時間滯后性。

表5 明星科學家技術知識最頻繁的引用機構

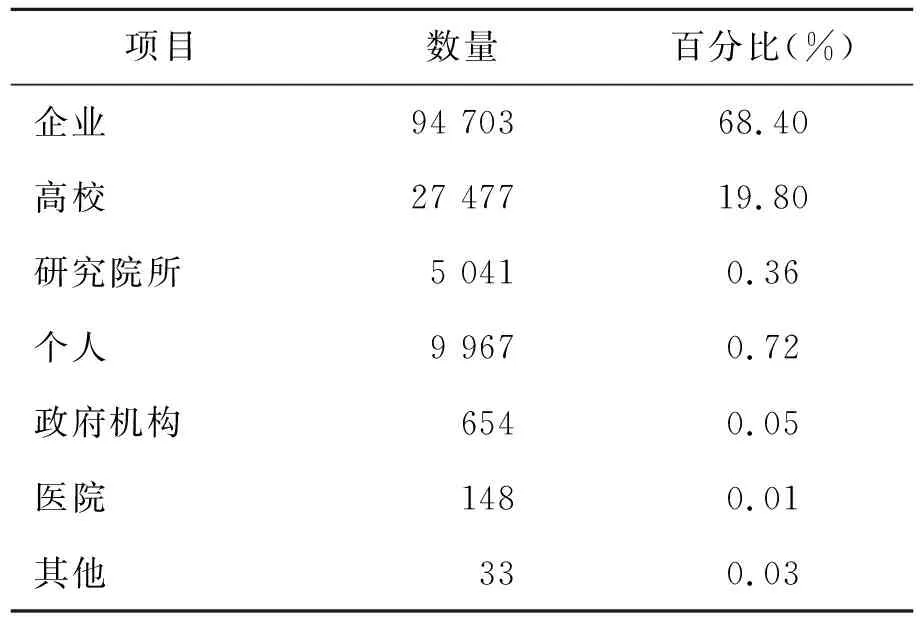

表6 企業專利知識來源機構分布

為了進一步了解中國人工智能企業技術知識的來源,我們對中國企業專利的后向引用,共計138 481頻次進行了機構識別。如表6展示,在中國人工智能企業知識來源中有68.4%歸屬于企業,19.8%的專利技術來源是高校,研究院所的貢獻在企業技術知識來源中占比0.36%,另外還有0.72%的專利是屬于個人。

表7向我們展示了專利擁有量以及技術知識來源機構的Top15。對比可知,百度、中國科學院、騰訊、阿里巴巴、國家電網、清華大學、浙江大學不僅是人工智能專利擁有量表現突出的組織機構,也是中國企業人工智能專利技術知識的主要來源機構。清華大學、北京大學、浙江大學三所高校在為中國企業提供人工智能技術知識中表現出顯著作用;除此之外,我們觀察到不僅中國的組織機構是中國企業的人工智能專利技術知識的來源,國外企業如微軟、IBM、三星、谷歌也是中國企業人工智能專利技術智能的主要來源,這體現了知識模型中全球產業知識流向中國企業,主要是通過企業間的研發合作、戰略聯盟等形式得以實現。

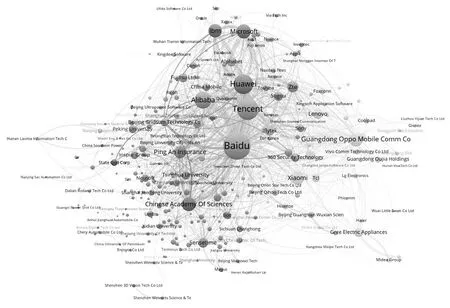

為了更加直觀地了解技術知識的流動情況,我們分別選擇中國人工智能專利擁有top150的企業和技術知識來源top150的機構,借助Gephi構建了有向加權網,并進行了可視化,如圖5所示。圖中較為突出的高校及研究院所有中國科學院、清華大學和浙江大學,突出的企業節點有百度、阿里巴巴、騰訊和華為等企業,其中,百度居于網絡中心位置,不僅與企業間存在較多的連接關系,還與中國高校與研究院所間聯系頻繁。

圖4 中國發明人人工智能專利(申請)年度演化分布

表7 人工智能專利機構Top15及知識來源機構Top15

根據節點及邊的顏色可以得出技術知識的流動方向,根據邊的粗細程度可以得到技術知識流量的多少。首先,在圖中我們觀察到技術知識的流動多是從企業流向企業,且流量較大,所以中國企業人工智能技術知識的主要來源仍然是企業;其次,僅有少數企業與高校及研究院所間存在技術知識的流動,且除中科院外,流量較小;可以發現只有百度、騰訊、華為、阿里巴巴、平安保險等少數企業將高校作為技術知識的來源,其中百度將多所高校作為其技術知識的來源。相比于高校,將研究院所作為技術知識的來源的企業相對多,且個別流向較大。在技術知識流動中,企業更加注重的是從同領域的企業中獲取相關的技術知識,高校和研究院所并不是企業的首選,但是在人工智能領域較為突出的企業中,如百度、騰訊等均存在從高校及研究院所中獲取技術知識的行為,這也體現了基礎研究在人工智能技術創新中的重要作用。

五、研究結論

本文從學術界及企業界之間知識流動的角度出發,通過回答學術界科技知識去了哪里,企業技術知識來源于哪里,學術界科技知識有多少流向了企業以及企業技術知識有多少來源于學術界三個問題,試圖探明中國人工智能科技創新的知識流向。通過引文數據、引文網絡分析總結得到一下結論:

第一,明星科學家科學知識有80%是流向了高等院校,其中57.26%流向國內高校,42.74%流向國外高校,16%的科學知識流向了研究院所,僅有4%流向了企業,而且流向國內企業的科學知識少于流向國外企業,明星科學家論文的最頻繁引用者均為國內高校和研究院所。根據科學知識與的流動和擴散分析,明星科學家知識的商業化應用程度較低,企業對于基礎性知識的重視程度遠遠不夠,產業界與學術界之間存在較強的壁壘。本文認為可以加強基礎環境和制度文化環境建設,組建產學研知識聯盟、加強企業知識管理、人才流動等方式促進創新體系知識流動。

圖5 人工智能專利引用網

第二,在明星科學家技術知識的流動分布中,62%的施引機構仍是高校,企業以32%的比重排在第二位,其中接近90%的施引是由國內企業實施,相對于基礎研究我國企業更加注重應用型研究;我國人工智能技術的創新呈現產學研導向的模式,主要的創新機構是高校、研究院所及企業并存,但是在機構數量上,以企業領先;在專利技術知識的流動中,多是由企業流向企業,流量相對較大,而由大學和研究院所流向企業的相對較少且流量較少,中國人工智能企業的技術知識來源主力均為企業。企業之間的研發合作、戰略聯盟等形式會有效地促進了產業間知識流動,可以通過進一步發展產業集群來加強企業間的技術知識流動。

由于企業內部對于基礎科學研究的投入越來越少,企業會通過高校及研究院所等渠道獲得補償,并且世界各國越來越重視基礎研究。人工智能技術能夠得以迅速的發展也離不開科學家扎實的基礎研究,但是要想大幅度的跨越科學與技術之間的“鴻溝”,實現人工智能技術從“不能用、不好用”到“可以用”的技術突破更需要的是科學知識更多地流向企業。科學、技術與商業多重聯動的生態體系會對知識流動網絡的形成產生重要作用,通過加強產學研的深度合作、企業間的業內競爭和價值鏈互補促進人工智能科技創新的知識流動。本文的貢獻在于:我們構建了科技創新知識流向的概念模型,從理論上理清了創新過程中科技知識的來龍去脈,把明星科學家整體作為知識流動的重要一方,既可以避免傳統知識主體的籠統,又可以觀察到相關領域知識流動的重要信息,使得知識流動的主體具有代表性和具體性;對知識流動的方向進行了詳細的解剖,對知識流動方向的分析不再是國別之間的差別,更加具體地分析了知識流動的機構差異。

本文也存在不足:本文僅依靠單一基礎研究成果指標進行了明星科學家的篩選,篩選標準的不同可能對知識流動的分析存在影響,為了更加細分知識流動情況,未來可以考慮更換其他篩選標準,進行結果對比;分析了明星科學家與企業之間知識流動的情況,難免會讓人更加好奇影響兩者之間知識流動的關鍵因素有哪些,未來研究可以進一步探究。