河南博物院藏兩漢五銖錢的分析研究

□郁田園 杜安 王璐 郝玉潔

五銖錢是出土量最大的錢幣之一,從漢武帝元狩五年(公元前118 年)“罷半兩錢,行五銖錢”到唐高祖武德四年 (公元621 年),沿用共計739年,是中國流通時間最長的貨幣,對后世錢幣形制影響巨大。

國內關于兩漢五銖錢的科技分析開始于20世紀90 年代。1991 年,戴志強等對滿城漢墓出土五銖錢進行合金成分和微量元素的分析,為研究漢武帝時期的鑄錢工藝提供了參考[1]。李曉岑等檢測了云南曲靖平坡墓地出土的5 枚五銖錢,均為紅銅鑄造,推測其為郡國五銖[2]。周衛榮在《中國古代錢幣合金成分研究》一書中提供了較多漢代錢幣的合金成分數據,為以后開展大規模錢幣科技研究打下堅實的基礎[3]。穆藝等對申明鋪遺址出土兩漢錢幣做了金相及合金成分的分析[4]。黃梅等對貴州貞豐浪更燃山墓地出土漢五銖錢進行了合金成分分析[5]。也有學者對兩漢錢幣的礦料來源進行過研究。陳開運等[6]、Ma 等[7]學者使用鉛同位素比值法和微量元素法研究漢五銖錢的礦料來源,發現不同時期鑄錢原料是有變化的。可以看到,學界對于兩漢五銖錢的科技分析包括合金成分、金相、微量元素以及鉛同位素比值,目前已經有了深厚的基礎。

河南地區作為兩漢重要的政治經濟地區,五銖錢出土量較大,但相關研究成果較少。本文選取河南博物院藏15 件殘損但可以看出錢文可供斷代的五銖錢樣品作為研究對象,依據《洛陽燒溝漢墓》中的分期標準,將這15 件五銖錢分為西漢和東漢兩個時期,其中西漢樣品2 件,東漢13 件(圖1),通過科技分析揭示兩漢的鑄幣技術以及漢政府對于鑄幣材料的使用控制問題,為河南地區五銖錢的科技分析提供一批數據。

圖1 河南博物院藏部分兩漢五銖錢照片

一、漢代五銖錢合金成分及鑄造技術分析

本研究使用日立SU5000 場發射掃描電子顯微鏡對樣品進行成分分析,并使用Leica DM4000M 金相顯微鏡對樣品進行金相分析。樣品處理方法為:使用環氧樹脂將樣品包埋鑲嵌,再用砂紙按粒度由粗到細磨樣并進行拋光處理,達到適合金相觀察的程度。對拋光態下組織未顯現的樣品用3%的三氯化鐵鹽酸酒精溶液浸漬(圖2),再作進一步觀察分析。

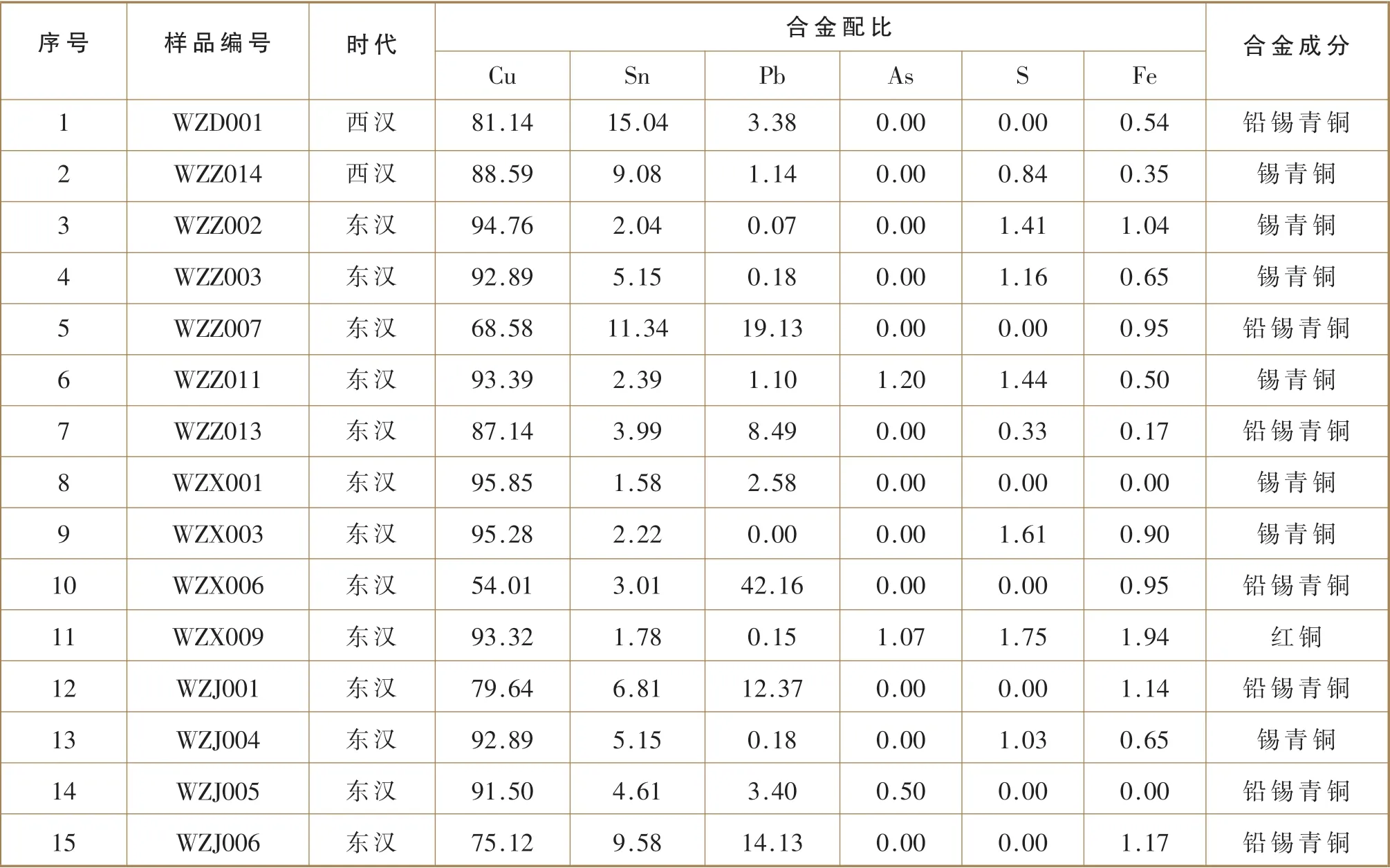

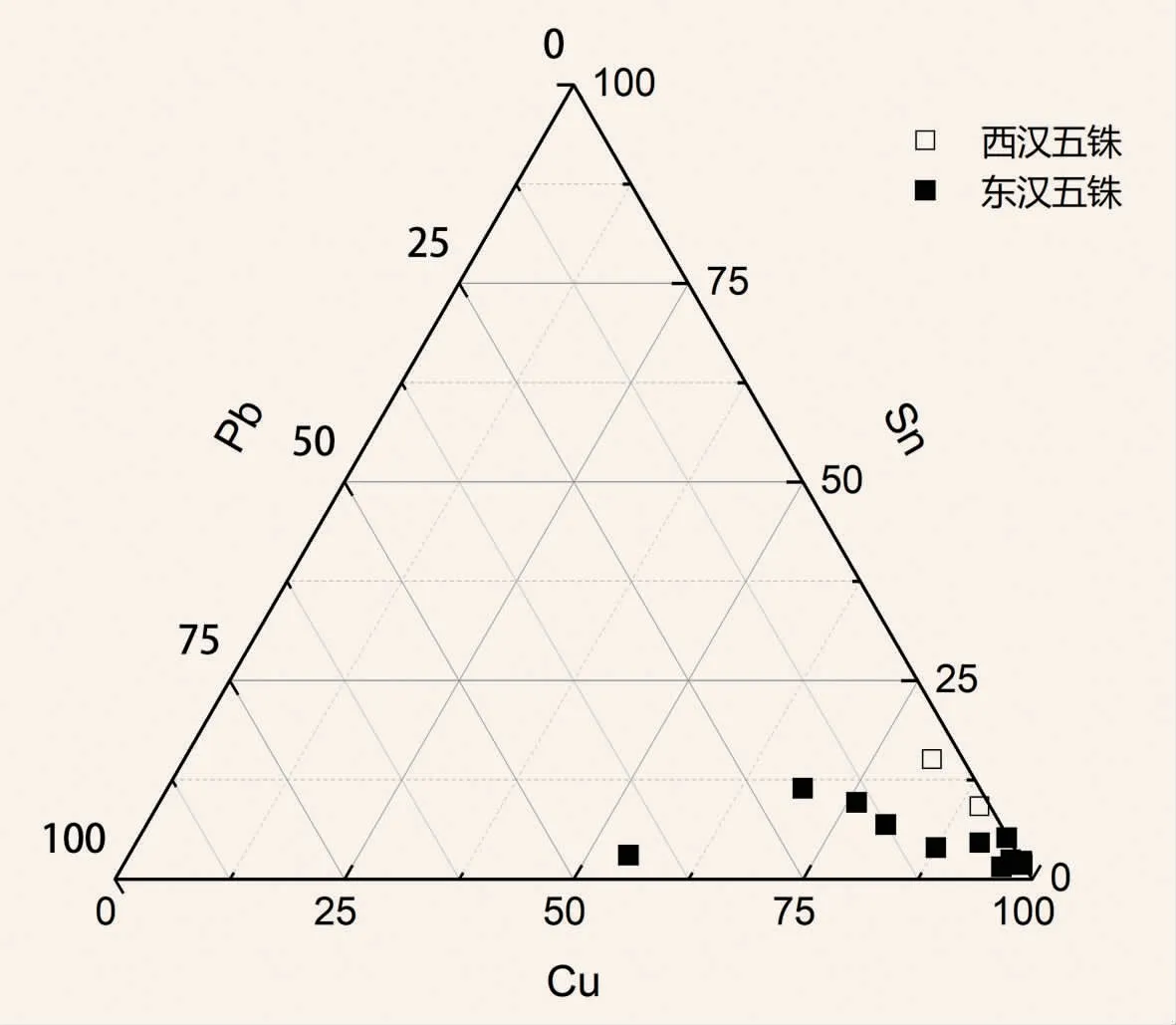

1.合金成分分析。西漢2 件樣品分別為鉛錫青銅和錫青銅,銅含量在81.14%~88.59%之間,錫含量在9.08%~15.04%之間,鉛含量在1.14%~3.38%之間,三元圖上分布較為集中。雜質元素較少,硫、鐵含量均在1%以下。總體來看,銅含量變化不大,錫含量變化稍大但在正常范圍之內,鉛含量變化較小。東漢13 件樣品中,6 件為鉛錫青銅,6 件為錫青銅,1 件樣品為紅銅。所有樣品銅含量在54.01%~95.85%之間,錫含量在1.58%~11.34%之間,鉛含量在0~42.16%之間,三元圖上分布較為分散。雜質元素較少,硫、鐵含量均在2%以下;只有WZZ011、WZX009 含有1%左右的砷。(表1,圖2)

表1 河南博物院藏部分兩漢五銖錢合金成分一覽表 單位:%

圖2 兩漢五銖錢合金成分三元圖(已歸一)

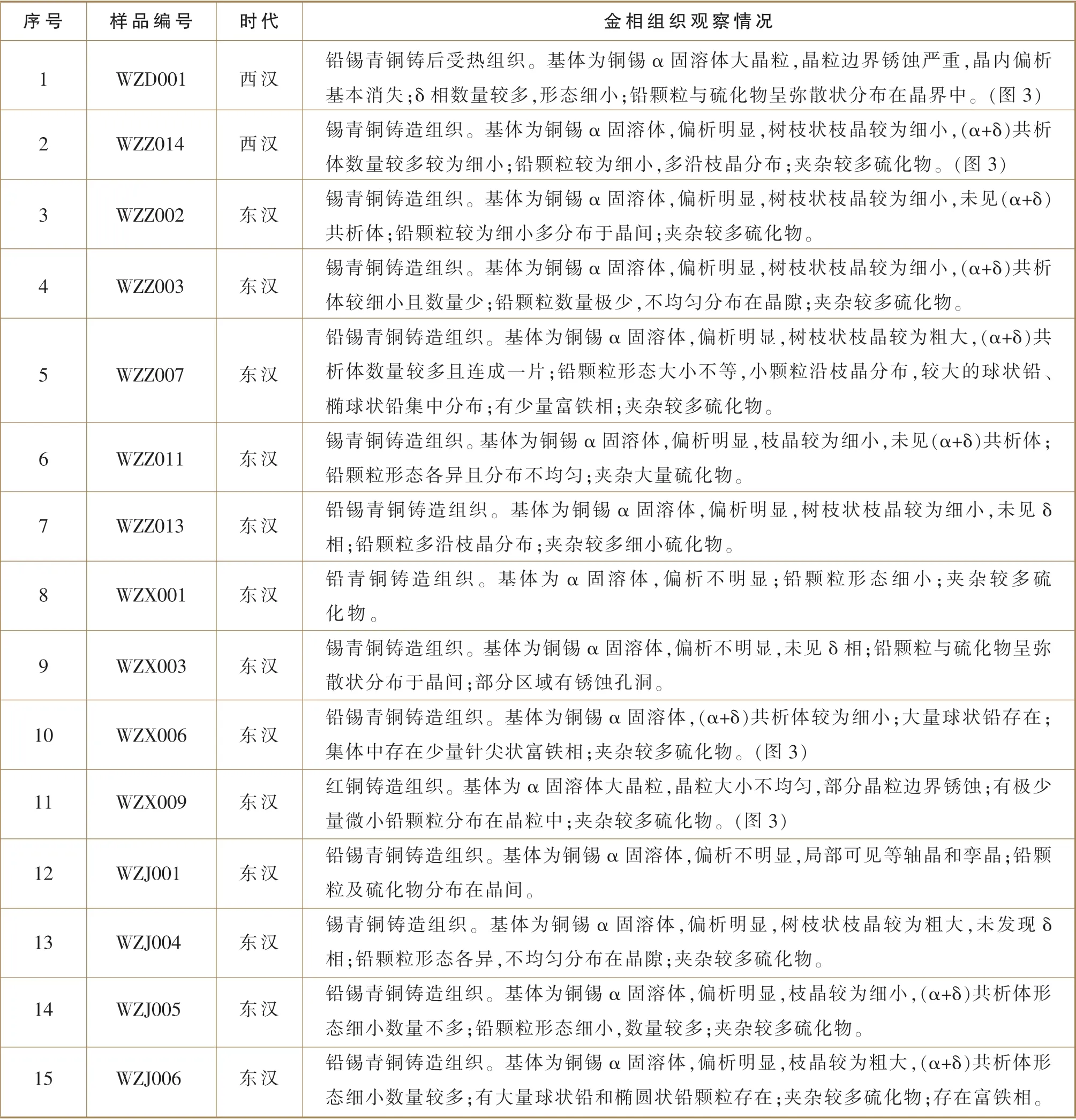

2.鑄造技術分析。金相組織鑒定結果(表2)顯示,15 件漢代五銖錢均為鑄造成型。

表2 河南博物院藏部分兩漢五銖錢金相組織鑒定結果

二、五銖錢的合金成分與鑄造技術討論

1.西漢五銖。從建元元年(公元前140 年),漢武帝下令廢除“半兩”開始,到元鼎四年(公元前113年)確立五銖錢制止,歷時20 余年,先后實行了多達6 次的貨幣改革,最終將鑄幣權集中到中央,設上林三官,負責鑄幣。根據戴志強等對武帝時期中山靖王劉勝墓出土五銖錢的檢測結果,彼時的五銖形制規整,實測重量大體上可以反映當時衡制規定的五銖重量,合金成分整體比較穩定,其平均含量約為:銅80.11%,鉛14.97%,錫2.68%,呈現“高鉛低錫”的特點。[1]本研究中的兩件西漢五銖,銅含量在80%以上,錫含量稍高分別是9%及15%,鉛含量稍低,只有不到3.5%,呈現“高錫低鉛”的特點。與中央政府所鑄造五銖錢存在差異。

根據史載,元狩五年(公元前118 年),漢武帝進行的第4 次貨幣改革中,允許地方和中央同時鑄造五銖錢。各地“即山鑄錢”,導致五銖的合金成分波動較大,含銅量從60%左右至90%以上,鉛、錫含量的波動更加顯著,分別為0.1%~38%,0~18%。[8]該現象一直延續至元鼎四年(公元前113 年),漢武帝統一幣制,下令“悉禁郡國毋鑄錢”,規定“天下非三官錢不得行”。此外,幣制更迭時期存在一部分私鑄現象,據《漢書志·食貨志》記載:“郡國鑄錢,民多奸鑄,錢多輕。”故筆者推測這兩件西漢五銖可能為公元前118—前113 年期間鑄造的郡國五銖或民間私鑄五銖。

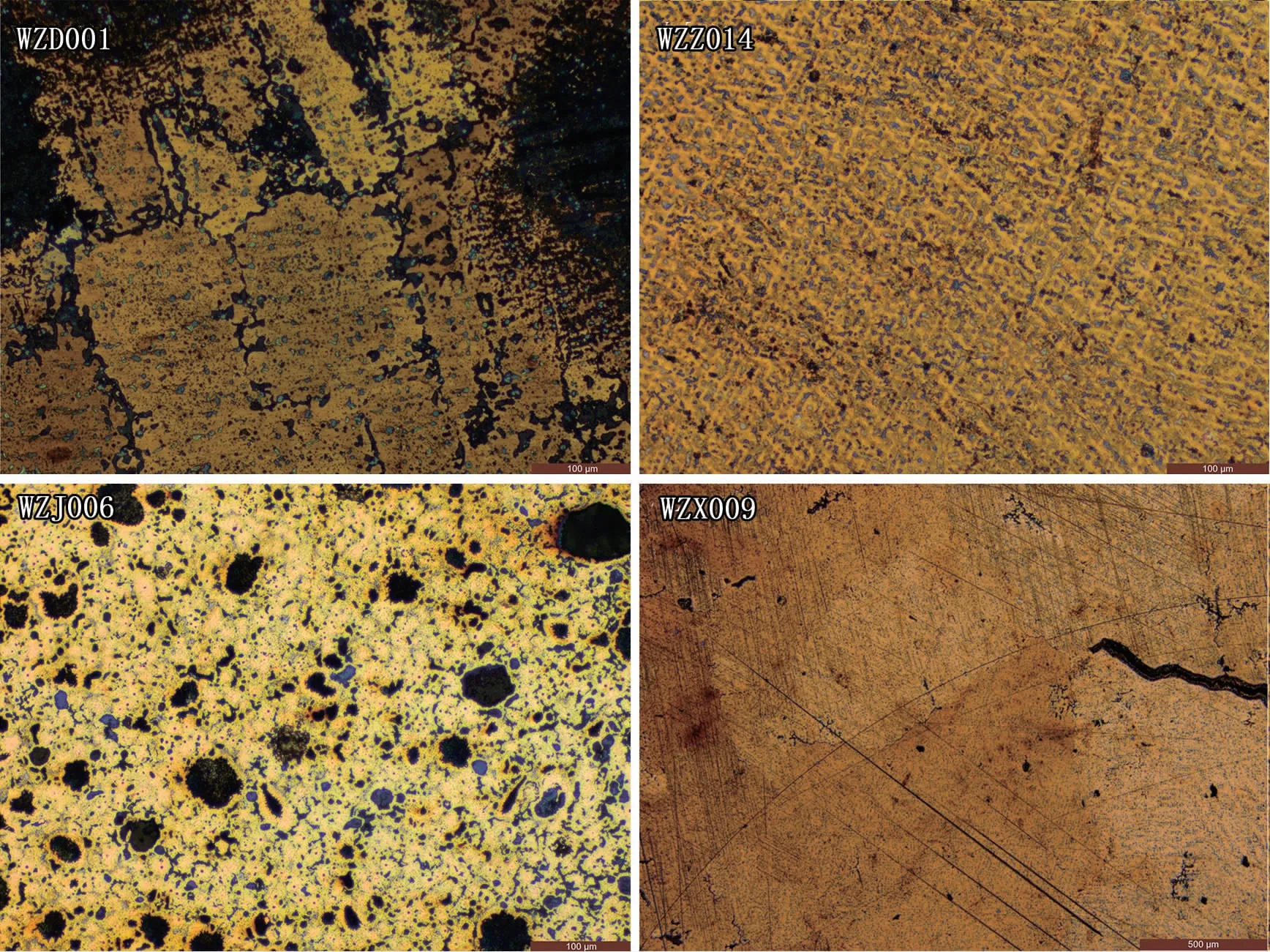

此外,樣品WZD001 的金相組織有些特殊。金相顯示其基體為α 固溶體大晶粒,枝晶偏析基本消失,僅殘留少量共析體,為鑄造后受熱組織均一化現象。古人在鑄造青銅器時,會有意識地對已澆鑄成型的器物進行熱加工,青銅合金經過熱加工,可以減少成分偏析。[9]而器物冷卻到室溫的組織是再結晶的α 等軸晶粒及攣晶,局部出現滑移帶;若再經退火過程,滑移帶則會消失,晶粒較細。錢幣與青銅容器、兵器不同,鑄造完成后基本不需要額外加工處理,因此WZD001 出現的受熱情況可能是古人在使用過程中無意接觸了高溫的結果。

2.東漢五銖。東漢五銖共13 件,銅含量在80%以上的有9 件,占比69%;含銅量在70%~80%之間的有2 件,占比15%,剩余2 件銅含量不到70%,與西漢五銖大體相當的銅含量有明顯差別。且樣品中錫含量不到2%的有2 件,含量在2%~4%之間的有5 件,大于4%的有6 件,整體比西漢時期偏低。東漢五銖的鉛含量變化較大,6 件樣品鉛含量在2%以下,7 件在2%以上,鉛含量最高甚至達40%以上,整體比西漢五銖偏高。總體來看,13 件東漢五銖呈現出合金成分波動較大的特點。

與西漢時期鑄幣權被收歸中央不同,東漢時期的貨幣鑄造由地方郡縣具體執行,即山冶鑄,中央只作宏觀調控,并不親自參與具體的貨幣鑄造。故東漢時期的五銖合金成分配比參差不齊[10]。如標本樣品WZX009 銅含量為93.32%,鉛、錫含量卻均不到2%;標本WZX006 銅含量僅54.01%,鉛含量卻高達42.16%。推測這一變化可能和鑄幣政策的變化以及當時郡縣自行控制的金屬資源、鑄造成本有關。東漢時期私鑄活動雖然存在,但因為規模小[11],此處不做過多分析。

此外,河南博物院藏兩漢五銖錢中也含有少量的鐵以及微量的砷。鐵是銅礦石中常見的雜質元素,常常伴隨青銅器出現,在漢代錢幣中含量相對較高,這可能與礦石的冶煉技術相關[3]。漢代硫化礦冶銅已趨于普遍,對從銅產品中去除雜質鐵的問題不夠重視或者說技術尚不成熟[3]。同樣,砷也是銅礦石中常見的雜質元素,兩漢五銖錢中的砷也有可能在銅礦冶煉過程中帶入。此外,兩漢五銖錢中都含有微量的硫元素,這也許是礦石在冶煉過程中脫硫不徹底導致的。

三、結論

由以上的科技分析可以看出,兩漢的五銖錢均為鑄造而成,極少數在使用過程中可能接觸到高溫。兩漢五銖錢合金成分組成波動較大,西漢時期中央所鑄五銖呈現“高鉛低錫”的特點,合金成分整體比較穩定;郡國所鑄五銖或私鑄五銖呈現“高錫低鉛”的特點,合金成分波動較大;東漢時期銅合金成分波動較大,既有銅含量高達93.32%,鉛、錫含量卻均不到2%的紅銅五銖,也有銅含量僅54.01%,鉛含量卻高達42.16%的高鉛五銖,這種差異很可能是鑄幣政策的變化與當時郡縣自行控制的金屬資源、鑄造成本共同作用的結果。

圖3 河南博物院藏部分兩漢五銖錢金相照片(浸漬后)