通往元宇宙的三場謀殺

劉廣隸 Liu Guangli

1.“We AR in MOMA”的“入侵”現場

2021年10月28日,社交網絡平臺巨頭Facebook的創始人馬克·扎克伯格宣布正式將公司的名稱改為“Meta”。臉,或者說面容,作為人與人之間交流的重要工具,傳遞和接受他者目光的對象,被一勞永逸地從當代社交邏輯的象征體系(至少對于扎克伯格而言)里“取消”了,隨后呈現給觀眾的是廣告中的虛擬替身。

這篇文字的底稿源自于四川美術學院舉辦的“預·見:互聯網形態主義&網絡藝術社會學”網絡論壇上的發言。該論壇也在嘗試實踐一種新的虛擬身體策略,賦予交流以“實體”。論壇發生在類似于電子游戲的數字空間中,參與者的身體被設計成比游戲《我的世界》()更簡潔的方塊,彼此之間沒有區別,只是臉部呈現的是各自的視訊畫面。

阿多諾(Theodor Wiesengrund Adorno)曾說:“人與人之間的疏遠不加區分地廣泛存在,而想要打破這種疏遠的渴望也同樣不加區分地廣泛存在。”他似乎在說,交流是必然的,同時交流也是不可能的。談到交流,沒有什么比身體面對身體更真切,但面對面交流中因為對方微妙的表情、轉折的語氣和在場的身體圖示帶來的真切感,正在被另一種真切感快速取代。網絡延遲、系統故障和界面失靈等細節問題“真切”地提醒我們,這只是交流的墳墓。例如,“卡頓”(Glitch)是自疫情以來,在越來越多的虛擬會議中我們最容易注意到的現象,我們表達呈現的視聽連續體被不順暢的網絡傳輸分割成離散的狀態。在虛擬的社交空間中(例如這個論壇),我們也留意到,一個身體可能憑空從一個地方傳輸到另一個地方,就像鬼魂一樣。我們的遠距離在場為卡夫卡筆下的鬼魂賦予了真實的、可見的、虛擬的形體,我們的表達成了鬼魂顯現的媒介。不同于郵政和電話時代,虛擬時代的鬼魂有著視覺的身體,昭示著我們自己。

利瑪竇的記憶術

2.著儒服的利瑪竇,左圖油畫為中國最早的西畫家尤文輝繪制

交流的問題將我們帶到一個獨特的歷史時刻——“西學東漸”,即傳教士來華時期——其呈現出兩種特殊的交流語境:不得不說(傳教之需求)以及無可言說(語言之不通),也正符合阿多諾所言的狀況。甚至在來華初期,傳教士也不敢坦然昭告真正的意圖。利瑪竇(Matteo Ricci)在《中國札記》()中記載,羅明堅(Michel Ruggier)在廣州面見中國官員時,他閉口不談進入中國的真正目的,即傳播福音,只是極為謙卑地請求一小塊土地用于安身。漢學家史景遷(Jonathan D. Spence)曾寫過《利瑪竇的記憶宮殿》(),書中描述了意大利傳教士利瑪竇如何試圖用西方的記憶術打開中國的傳教大門,史景遷以利瑪竇所提倡的形象記憶法為線索,串聯其傳教經歷和心路,對十七、十八世紀中西方世界的交流做了一個波瀾壯闊的整體描繪。

利瑪竇及羅明堅等人率先意識到了語言和形象對于傳教的重要性。1595年5月,利瑪竇在江西樟樹改換中國儒服(圖2),這一舉動被視為標志性事件(這并不是利瑪竇第一次易服,起初他沒意識到儒學在中國的社會地位,著僧服以期借佛傳教)。而后傳教士們學習中文及中國文化,逐漸演變為后來范禮安(當時的耶穌會遠東教區視察員)所謂的“文化適應政策”。值得注意的是,這實際上是一種具身的策略。

這些舉措無疑是成功的,幫助利瑪竇接觸到中國的士紳社會。此后,他利用西方先進的科學成果,如天文學、制圖術等吸引文化官員的注意,其強大的記憶術亦是他讓中國文人折服的重要武器。《中國札記》中提到,他深知自己這項技能對中國讀書人的吸引力,常常有意當眾表演,震懾他人。

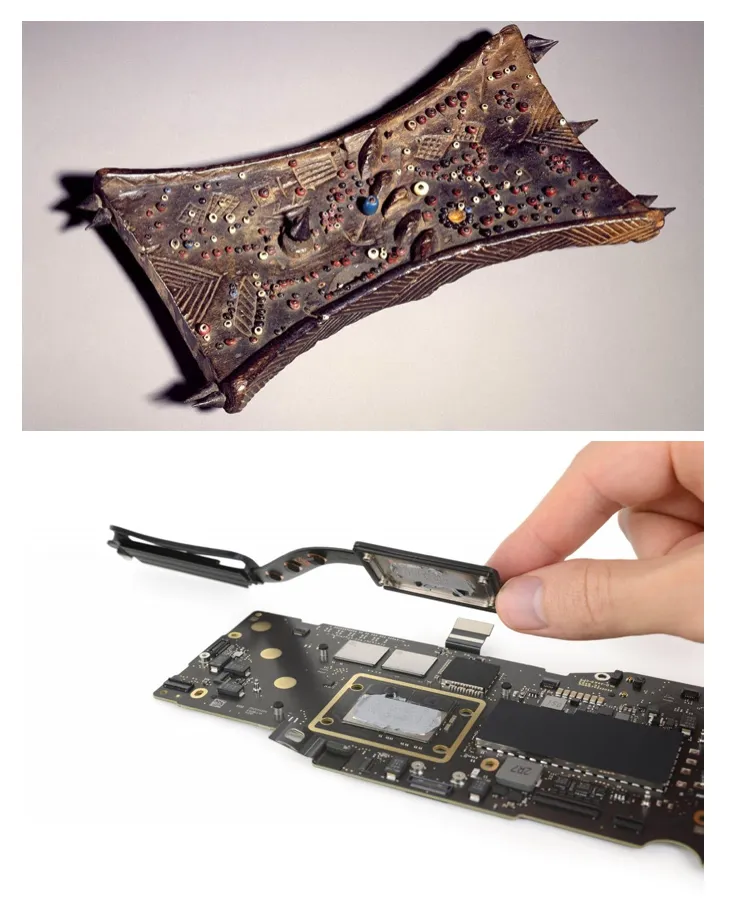

即便在今天的網絡時代,記憶也時常被認領成一種被內化了的、天生的心理機能,但它更多地應該被理解為審美、技術和社會之間的一塊交叉地帶,自古有之。例如圖3(上)的盧卡薩(Lukasa),制作于19世紀末期,現剛果民主共和國境內盧巴文化(Luba)中重要的手工藝制品。它是一塊記憶板,只有頂級的氏族成員掌握其解讀方法。圖3(下)則是一塊近年來蘋果公司主打的m1芯片。從視覺構成上,二者竟有著諸多相像之處。

3.盧卡薩記憶板(上)和蘋果公司的m1芯片(下)

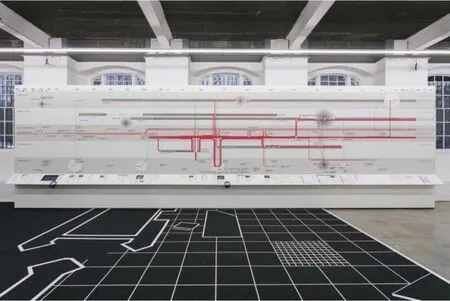

4.2018年,法證建筑的調查在倫敦當代藝術中心展出。前景地面上是約茲加特案件網吧的平面地圖,背景的墻則展示了法證建筑對更為寬泛和復雜的“NSU情結”的調查

5.丹妮·克洛德的作品《第三根拇指》(The Third Thumb Project)

西蒙尼德斯的記憶宮殿

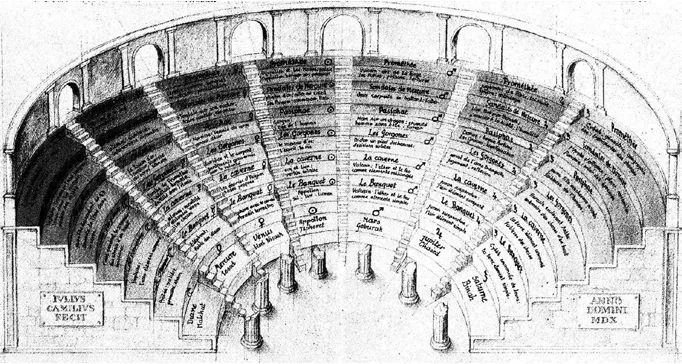

西方記載的記憶術,不僅將記憶當作一種心理機能來訓練,同時也是一種雄辯術和身體表演術。例如朱利奧·卡米洛(Giulio Camillo)著名的記憶劇場,如圖6所示,劇場被分為7個半區,每個半區都有7層,龐大繁雜的知識通過各種符號和虛擬的居住者被投射并保存在這個半圓形的分層結構中,形似宮殿。這個項目曾經得到法國國王、著名的藝術資助者弗朗索瓦一世(Fran?ois I)的支持。相傳記憶劇場曾在威尼斯和巴黎展出,但相關資料在17世紀已經遺散。傳聞演出進行時,表演者可以通過編排好的身體圖示隨時從建筑結構的視覺圖譜中提取知識,達到“完美的演講”,這種經驗實際上是“具身”的。

“記憶宮殿”這一稱謂,據說起源于西蒙尼德斯(Simonides)。這個故事反復流傳,最早出現在西塞羅(Cicéron)的《論演說家》()中:

“古希臘著名詩人西蒙尼德斯在貴族斯科帕斯(Scopas)的宴會上受邀吟詩,他在贊美斯科帕斯的詩里面,也贊美了雙子神卡斯托(Castor)和波魯克斯(Pollux)。為此,斯科帕斯只愿意付一半酬金,說另一半讓西蒙尼德斯跟雙子神去要。這時,門外傳信說有兩個年輕人要找西蒙尼德斯。他離開之后,宴會大廳突然倒塌,斯科帕斯和所有客人全部壓在廢墟下,無一生還。死者血肉模糊難以辨認。可是,西蒙尼德斯卻能準確回憶起每個死者在宴會廳的位置,辨認出全部尸體來。而那兩位年輕人,正是雙子神。通過救他一命,作為另一半酬金。”

在這個故事中,我們可以觀察到,記憶術的首次應用對應著身體的消失,或者說身份的消失(難以辨認)。其次,記憶術的功用是“重現”,或者構建,不太明顯的一點是,這種構建同時是具身的。

法證建筑的重演

再舉一個當代語境下的例子,一件“當代藝術作品”,作者是一個將“還原真相”作為藝術實踐的藝術團體——法證建筑(Forenisc Architecture)。他們的建筑實踐與其說是藝術創作,更像社會調查,旨在利用精湛的數字模擬技術,對物理空間進行法醫式檢驗,重塑法政調查。法政建筑創始人之一埃爾·魏茲曼(Eyal Weizman)曾說“每一個微小的證據都是一次建構。”

2006年4月6日下午5點,21歲的哈利特·約茲加特(Halit Yozgat)在德國卡塞爾一間網吧里被謀殺。2000年到2007年之間,因為對結構性種族主義和制度的盲目尊崇,類似的案件在德國境內發生過10起。事件發生后,卡塞爾和多特蒙德移民在市區抗議游行,他們的標語是“沒有第10位受害者”。然而游行之后沒幾天,又出現了一位受害者穆罕默德·庫巴西克(Mehmet Kubasik)。

卡塞爾網吧事件案發當時,一位當時的德國黑森州情報機構的雇員安德烈亞斯·特姆(Andreas Temme),正在受害人約茲加特的隔壁房間使用電腦。特姆被當作犯罪嫌疑人逮捕。在接受警方審訊期間,他否認自己是事件的目擊者,堅稱沒有聽到槍聲,沒有聞到異樣氣味(比如火藥),也沒有看到約茲加特的尸體。他后來在各種各樣的場合,包括在法庭上,都重復著這些否認證詞。

案發幾周后,警方宣布特姆不再是嫌疑人。多年過去,德國法院也接受了特姆的證詞。在2013年至2018年期間對謀殺組織的其他成員和支持者的審判中,法官確認,特姆坐在網吧后方座位區,有可能沒有目擊到案發位置的謀殺。2015年底,網上泄露了警方對這起謀殺案所調查的數百份原始文件。2016年,一個名為“Unraveling the NSU Complex”(中文意為“揭露NSU情結”)的民間社會組織委托法政建筑調查特姆證詞的真偽。其中最受爭議的證據之一是一段視頻,記錄了特姆在被捕后如何重演他2006年4月6日離開網吧的路線和方式。

77平米的網吧,持續9分半鐘的事件,法政建筑在白盒子中構建了一比一的網吧模型,重演了特姆的重演,試圖還原事件并追問特姆真的會聞不到、聽不到、看不到謀殺的發生嗎?在法政建筑的調查下,人們意識到,特姆的重演并非是對事件的再現,而是一種犯罪行為——偽證。

法證建筑對約茲加特案件進行還原的案例與西蒙尼德斯的故事有著許多相似之處,事件的起因都是“身體的消失”,進而引向身份的消亡,而這個案件中的身份指向今天少數族裔及移民群體在歐洲主流社會中真實失語的困境。其次,與記憶劇場的身體表演不同,法證建筑在“重演特姆重演現場”的視頻中,特姆由他人扮演,也就是說,出現了虛構的、技術的身體。最后,在法證建筑將項目展出時,一比一還原的現場搭建是為了給觀眾提供更“具身”的體驗(圖4)。

正如斯蒂格勒(Bernard Stiegler)所言:“互聯網時代是一個人工記憶(hypomnesis)的時代,相互關聯的技術環境構建了這個時代。”記憶術起初更多是一種身體技能,因為身體是經驗本身的媒介。《斐德羅篇》()中蘇格拉底對書寫媒介的抵觸又轉換成了今天關于記憶的新的鄉愁,但這次是為了抵抗個人記憶被科技記憶系統控制,避免記憶淪為知識系統的控制對象。約茲加特案件可以引向更復雜的問題,例如德國安全部門是如何監控新納粹地下組織的,并與其進行怎樣可能的互動。

具身

在今天關于具身性的普遍認知里充滿了這樣的描述,人類認知的諸多特性在各個方面被生物學意義上的身體組織所塑造,而非笛卡爾式的,與身體絕緣的精神感受。笛卡爾的身心二元論認為身或物雖然具有廣延的特性,但是不能思想,而心可以思想,但沒有廣延,二者可以相互影響,但分屬不同的世界。

海德格爾(Martin Heidegger)認為,存在與世界本身是相關聯的,所有事物都跟情境有關,沒有事物本身。例如其著名的錘子的例子。“切近的上手(ready-tohand)事物的特性就在于:它在其上手狀態中仿佛抽身而去,為的恰恰是能本真地上手。日常打交道也非首先持留于工具本身;工件、正在制做著的東西,才是原本被操勞著的東西,因而也就是上手的東西。”這種技術在直接經驗中“抽身而去”,被唐·伊德(Don Ihde)認為是一種具身關系,他在《技術與生活世界》中寫道,技術必須能被“技術地”看透,它必須是透明的。“不管近似純粹透明是如何在經驗上實現的,只要透明度足夠高,那么將技術具身就是可能的。這就是具身的物質條件。”技術抽身而去的透明感,對應著工具不合適或損壞時的觸目:“在操勞活動中,可能會碰到一些切近上手的用具,它們對自己的確定用途來說是不合用的或不合適的。工具壞了,材料不合適。無論如何,在這里用具是上手了。然而,靠什么揭示出“不合用”?不是通過觀看某些屬性來確定,而是靠使用交往的尋視。在對不合用性質的揭示活動中,用具觸目了。觸目在某種不上手狀態中給出上手的用具。”

到了梅洛- 龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)的知覺現象學中,他寫道:“身體是在世界上存在的媒介物,擁有一個身體,對于一個生物來說,就是介入一個確定的環境,參與某些計劃和繼續置身于其中。”他也有一個著名比喻,盲人的手杖:“盲人的手杖對盲人來說不再是一件物體,手杖不再是為手杖本身而被感知,手杖的尖端已經變成了一個有感覺能力的區域,延伸了觸覺的廣度和活動范圍,成了視覺的同功能器。在探索物體時,手杖的長度不是明確地作為中項發揮作用,與其說盲人通過手杖的長度來了解物體的位置,還不如說是通過物體的位置來了解手杖的長度。物體的位置是由盲人觸摸物體的幅度直接給出的,這除了包括手臂伸展的力度,手杖的活動范圍也包括在動作的幅度中。”

手杖是盲人的假肢,“人類是假肢動物”這樣的表達里也蘊含麥克盧漢(Marshall McLuhan)對媒介二元功能的洞見,即媒介既讓身體得到延伸,同時也將身體截肢。梅洛-龐蒂的論述亦暗示了具身體驗和心智互相生產的關系。隨著認知科學的發展,我們并不陌生這樣的應用案例,例如英國皇家藝術學院畢業生丹妮·克洛德(Dani Clode)的作品:一款3D打印手指(圖5)。該手指可以通過腳趾的運動進行控制。實驗者經過一段時間訓練之后,能夠下意識地自如使用這一手指,仿佛它一開始就存在。在嚴肅的醫療應用中也有類似的實驗,據《新英格蘭醫學期刊》()報道,具有感知能力的可控義肢已成為可能。瑞典多家大學以及麻省理工學院媒體實驗室的研究人員與Integrum AB公司合作,進行了長達數年的研究,他們發明了一種受大腦直覺控制、有觸覺體驗的仿真義肢,在3至7年的時間跨度中保持了正常功能。

6.朱利奧·卡米洛的記憶劇場

20世紀中期興起的控制論思潮,嘗試提出理解人的新范式。凱瑟琳·海勒(Nancy Katherine Hayles)在1996年總結了控制論發展的三個階段,“在1943年到1960年這個階段,自我平衡、脫離載體的信息,以及自我調節是控制論研究的核心,同時,人們還用簡單的機制來替代復雜的生物組織。”梅西會議(Macy Conferences)早期的十年內,大部討論都圍繞著人——動物——機器之間比較的合法性展開。海勒認為,1960年到1985年這段時間里,控制論發展進入第二階段,人們將框架機制帶入視野,將觀察者引入系統,開始討論自返性(reflexivity)。對觀察者的關注誘發了自創生理論的誕生,信息與意義可以以自反性閉環的方式在系統邊界線內流通。第三階段的關鍵詞則是虛擬性。對海勒而言,“今天的虛擬性看起來已經轉而進入了一種再次讓畫框與圖畫糾纏不清的社會境況”,她觀察到,“今天的媒介不將虛擬現實構建成一個與真實世界截然分開的世界,相反,它傾向于跳出條條框框,將虛擬信息和虛擬功能放到真實的地方。”(實際討論的是如今流行的VR和AR問題)。與第一階段的信息論不同,第三階段強調計算過程,“計算過程既孕育了現實,它本身也是現實。”目的在于重新構想信息,例如愛德華·弗雷德金(Edward Fredkin)提出“信息的含義是由解釋信息的過程給出的”,試圖“將潛認知和非認知過程不僅僅視為對有意識思想的貢獻,潛認知和非認知過程本身就是理解行為和意義行為”。

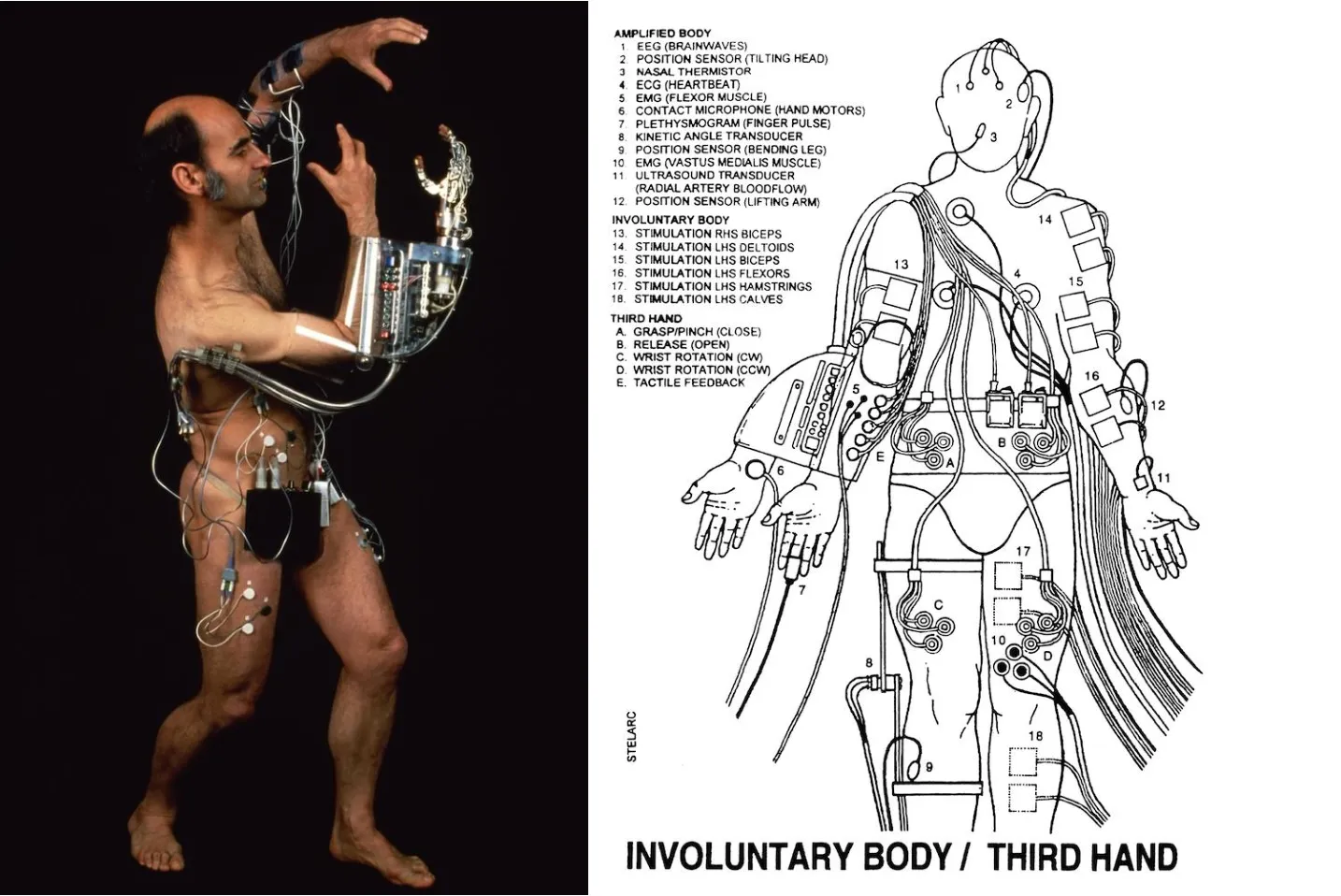

7.澳大利亞藝術家史帝拉(Stelarc)在1980完成的作品《第三只手》(Third Hand),因為當時技術限制,本來被構想成半永久附件的機械手并不能長久佩戴,大多數時候藝術家以行為表演的方式將其呈現給公眾

控制論的發展也引發部分人對未來或極端、或浪漫化的判斷,例如跨人類主義者認為,未來幾十年內,人類意識能夠被上傳到計算機上,從而實現真正的不朽。在這種思想中,去具身化(disembodyment)成為一種意識形態,它不費吹灰之力就能實現信息流通,根本不用考慮文化及物質現實。相對應的,如馬克·漢森(Mark B. N.Hansen)等人始終認為,“在理解人與數字媒體的關系時,具身化的觀察者應該處于理解的核心。”在談論到圖像時,馬克·漢森認為圖像本身已經成為一個過程,它不可化約地與身體活動緊密連接。對他而言,圖像并不主動尋找并通過一種優勢技術形式使自身得到體現。人的身體與幫助人們理解信息的基礎設施相連,身體賦予信息以形式。只有通過具身化經驗,信息才能被人理解,因此對圖像的理解要擴大到全部理解過程。

顯然,具身存在是藝術體驗的過濾器、紐帶及物質性。不僅僅對觀眾直接在場的“參與式藝術”來說是如此,某種意義上,藝術品永遠在等待觀眾的身體。全球疫情大背景下迅速滋生的虛擬展覽,從機械的角度將藝術品復制搬運到虛擬空間,使其喪失了光暈,更讓觀眾徹底喪失了具身體驗。正如馬克·漢森的判斷,數碼化帶來的去質料化過程只能是一個過程,除非“能帶來效果的身體”能夠將信息流捕捉住、固定住,并賦予它意義。因此,人的身體成為“把身體交給數碼化信息”的源頭。而另一種基于計算機圖形學或算法生成的作品(例如大部分NFT),從一開始就讓觀眾陷入了詮釋學的困境——我們實際是在跟屏幕、界面和算法打交道——在觀眾與其發生真正的具身關系前(作品出現在物理空間中或觀眾出現在虛擬空間),它的價值是資本市場賦予的,而非“驚奇”與“關注”。

圖靈測試中隱藏的身體

如果我偶爾向窗外眺望,看到街上人來人往,我不會否認,我所看到的是人……然而我實際看見的,除了帽子和外套還有什么呢?而帽子和外套之下隱藏的,難道不可能是鬼魂或彈簧驅動的假人嗎?

1641年笛卡爾在《沉思錄》中提出上面的疑惑,這是個后網絡時代的圖像消費觀眾并不陌生的議題:心智究竟意味著什么?更狹窄的當下,我們還會問,數字領域的主體發生了什么變化?唐娜·哈拉維(Donna Haraway)筆下跳出有機生殖框架的人機結合體已經成為流行文化中的視覺符號,似乎一個強人工智能時代近在眼前。但此處,讓我們回顧一下檢驗計算機智能的“圖靈測試”最初版本的描述:

“這個新的問題可以通過一個游戲來描述,不妨稱之為‘模仿游戲’。需要三個人來玩這個游戲。一個男人(A),一個女人(B)和一個詢問人(C)男女皆可。詢問人呆在一個與另外兩人隔離的屋子里。游戲的目標是詢問人判斷出外面的人哪個是男人,哪個是女人。詢問人用標簽X,Y代表外面的兩個人,游戲結束時,他要說出‘X是A,Y是B’或者‘X是B,Y是A’。詢問人C允許向A和B提出下面這樣的問題:

C:X,請告訴我你頭發的長度。

現在假如X實際是A,那么A必須回答。A在游戲中的目標是努力使C做出錯誤的判斷。他的回答可以是:

我的頭發烏黑發亮,最長的一縷大概九英寸長。

為了排除聲音幫助詢問者得出結論,問題的答案可以寫出來,打出來更好。理想的安排是使得兩個屋子有遠程打印通訊。也可以通過中間人傳遞答案。而B在這個游戲中的任務是努力幫助詢問者獲得正確的答案。她的最優策略可能就是給出正確答案。她可以在她的答案中加入‘我是女的,別聽他的。’這樣的詞語。但是男人A同樣也能做出相似的評論。所以這并不能提供更多的幫助。

現在我們提出這樣一個問題,‘如果用一個機器擔當A的角色’,將會發生什么情況?同與兩個人玩這個游戲相比,詢問者判斷錯誤的頻率是否發生變化?”

也許與圖靈自身體驗到的性別困境相關,這個測試的方法是“猜性別”,也說明圖靈認為“性別身份”是由語言構建的,而非身體。“但圖靈測試中有所缺失的——這也是試圖對人進行復制的整個人工智能領域這個文化復合體所缺失的——是對‘人對他者的渴望’的完全忽視。按照黑格爾的說法,正是這種渴望使我們人類從動物界上升到主體意識之鄉。正如引人入勝的懸疑謀殺故事一樣(圖靈實驗也正是這樣的故事),在圖靈的交流觀中,身體(body)被隱藏了起來,因此而招致謀殺的是男人——人類(man)本身。”

約翰·杜翰姆·彼得斯(J o h n.Durham Peters)對圖靈測試的評論將我們重新拉回西蒙尼德斯的記憶宮殿和法證建筑的調查中,三段描述的落腳點都與身體,身份的消失有關。圖靈的實驗構想中,性別身份的消失最終指向人類主體的消亡。三個故事,三場命案,自然、人類、計算機作為兇手輪番登場。破案的關鍵是三種技術:記憶術以身體為媒介(記憶、身體、媒介的歷史),控制社會以個體記憶為媒介(法證建筑極力改變的是圍繞個體的官方記憶),數字技術以現實為媒介(他者的消逝)。

元宇宙中的具身化經驗

這里我們可以利用身體的特殊性——它既可以被當作分析的對象,同時也是分析的手段——借助VR及AR這兩種虛擬現實技術的發展下身體策略的異同,對一種可能的未來具身化經驗做個猜想。兩種技術目前階段能帶給人的體驗中,“臨場感”,或者說,在場尤為重要。通過可穿戴設備或屏幕視覺,VR的方式是將身體拋入到一個陌生的虛擬世界中,而AR將現實中不存在的物體帶到物理世界視覺表達中來。漢斯·尤納斯(Hans Jonas)認為,只有活著的人才能對自己的生活進行自我追問,我們可以分析成為身體(being a body)和有身體(having a body)之間的現象學差異來探究人類的具身化究竟指的是什么。前者往往從第一人稱出發,指身體存活(存在)的過程,后者往往從外部第三視角來理解。這恰恰像是當今VR和AR技術下的身體語境。

VR與AR提供的兩種體驗都與波爾特(Jay David Bolter)所說的“不可思議”(uncanny)有關系(他用此表示新媒介對舊媒介下人類感知世界方式的沖擊,例如熟悉照片而第一次看到電影的觀眾會覺得“不可思議”),他寫道:“還有另一種思考在場的方式。它不是一種非此即彼的感覺,而是一種兩者兼有的感覺;也就是說,體驗既是中介的(mediated),也是直接的(immediate)。我們永遠不會完全忘記我們正在體驗虛擬現實,但我們發現自己正處于忘記的門檻。站在那個門檻上是一種不可思議的感覺,一種在現實媒介中的存在感(a sense of presence)。”這與海德格爾的“技術抽身而去”,唐·伊德的“技術要能被技術地看透”類似。

VR與AR同樣成為非常流行的藝術創作工具。2015年,克里斯·米爾克(Chris Milk)和蓋博·阿羅拉(Gabo Arora)在聯合國的支持下制作了一部名為《錫德拉灣上的云》()的VR短片,試圖將人們帶到約旦的敘利亞難民營中。米爾克將VR當作移情機器,他認為更為沉浸的體驗可以讓人產生更深層次的同情,這是一種VR創作者們的常見論調。也有人覺得這是“有毒的同理心”,讓“白人觀眾感受到他們經歷過真正的同理心”。另一個案例,2010年費恩霍夫(Sander Veenhof)和斯克沃列克(Mark Skwarek)舉辦了一場名為“We AR in MOMA”的虛擬展覽,“入侵”了真實的公共空間,將一些藝術家的虛擬作品帶到了享有盛譽的紐約現代藝術博物館(MoMA)(圖1)。這一舉措吸引了大量觀眾,藝術家反叛的創造力模糊了權威機構的話語邊界,甚至博物館不得不出面澄清:這里并沒有AR作品。

從技術史的角度,VR和AR算得上是孿生兄弟。如果說拉斯科巖洞是VR的前身,巴洛克時代的“視覺陷阱”(Trompel'?il)是AR的前身,我們也能很輕易地想象一個虛擬現實技術的未來神話。VR的神話,一個完美、連貫、交替的元宇宙,正如現階段影視作品和科技巨頭們向我們承諾的。AR的終極形態則是“鏡子和云”,鏡子意味著可以完全嵌入(embedded)現實的虛擬物,云則說明這些虛擬物作為數據存儲在云端,安全可靠且可即時調用,“鏡子是信息的可視化,而云是包含信息的集中數據庫。”

虛擬現實的終極目標與其它新媒體技術并無不同,即完全的透明和完全的具身。我們會忘記設備的存在,即使在最終的AR體驗中,我們仍經常需要和界面、文字和符號打交道,但文字作為書寫媒介是可以被完全地看透的,它將完美地融合入我們對世界的觀察和理解(如唐·伊德說的“詮釋學透明”)。我們希望技術能輔助我們,又期望與技術融為一體,但完全的透明等于我身體“本身”的感受,既然如此,又何必借助技術呢?我們在期待和思辨完全的透明時,這個問題還會被持續地提出:我們會成為什么,以及什么會成為我們?

注釋:

[1]西奧多·阿多諾:《最低限度的道德:對受損生活的反思》,上海人民出版社,2020年,第215頁。

[2]“How did people ever get the idea they could communicate with one another by letter! One can think about someone far away and one can hold on to someone nearby; everything else is beyond human power. Writing letters, on the other hand,means exposing oneself to the ghosts,who are greedily waiting precisely for that. Written kisses never arrive at their destination; the ghosts drink them up along the way. It is this ample nourishment which enables them to multiply so enormously.People sense this and struggle against it; in order to eliminate as much of the ghosts’ power as possible and to attain a natural intercourse, a tranquility of soul,they have invented trains, cars, aeroplanesbut nothing helps anymore: These are evidently inventions devised at the moment of crashing. The opposing side is so much calmer and stronger; after the postal system, the ghosts invented the telegraph,the telephone, the wireless. They will not starve, but we will perish.” Franz Kafka,, Schocken, 1990. 2014年上海文藝出版社出版的中文版《給米蓮娜的信:卡夫卡的愛情書簡》中未收錄這封信。

[3]西塞羅借安托尼烏斯的敘述托出西蒙尼德斯的故事,見西塞羅的《論演說家》,中國政法大學出版社,2003年,第487頁。

[4]海德格爾:《存在與時間》,商務印書館,2019年,第100頁。

[5]唐·伊德:《技術與生活世界:從伊甸園到塵世》,北京大學出版社,2012年,第78頁。

[6]同[4],第104頁。

[7]梅洛-龐蒂:《知覺現象學》,商務印書館,2001年,第116頁。

[8]同上,第190頁。

[9]《媒介研究批判術語集》中海勒對“控制論”一詞的概述,詳可參見海勒著作《我們何以成為后人類-文學、信息科學和控制論中的虛擬身體》。W.J.T.米歇爾、馬克·B.N.漢森,《媒介研究批評術語集》,南京大學出版社,2019年,第120頁。

[10]W.J.T.米歇爾、馬克·B.N.漢森:《媒介研究批評術語集》,南京大學出版社,2019年,第121頁。

[11]同上,第123頁。

[12]阿蘭·圖靈:《計算機與智能》,《心靈》(),1950年10月刊。

[13]約翰·杜翰姆·彼得斯:《對空言說:傳播的觀念史》,上海譯文出版社,2017年。

[14]Jay David Bolter, Maria Engberg, Blair MacIntyre,, MIT Press, 2021, P 206.

[15]Ibid., P 460.