航天服系統設計與關鍵技術分析

張萬欣

(中國航天員科研訓練中心人因工程重點實驗室, 北京 100094)

1 引言

天地往返和空間出艙活動能力是當前載人航天技術發展的焦點和競爭點。 隨著中國空間站建設的穩步推進,航天員將面臨經常性天地往返、長時間在軌駐留和高頻次出艙作業任務,未來的月球、火星、小行星等深空探測任務,將給工程實現帶來更大的挑戰。 航天服為人體建立起賴以生存的微小環境,具備個體防護能力和工效保障能力,是載人航天必備的個人防護裝備。

本文針對近地軌道和未來空間探索目標的環境特點以及多目的地的任務規劃,通過對航天服的任務需求和功能分析,明確功能分配,給出航天服功能實現的方案構想,并提出關鍵技術要點,為未來先進航天服的研制提供思路與參考。

2 任務分析

載人航天典型任務階段如圖1 所示,近地軌道出艙需要經歷地面發射入軌、近地軌道飛行及出艙、著陸返回等任務階段;而對于未來月球探測,還需要經歷地月空間轉移、環月飛行及出艙活動、月面著陸、月面出艙、月面上升、返回再入等任務階段。 針對每個任務階段,航天服的功能可歸納為2 種情況:①當飛行器艙體出現壓力應急(泄漏)時,航天服需為航天員提供壓力防護,保障航天員操作飛行器安全返回;②在不同軌道及地外行星表面開展艙外作業時,為航天員提供正常生命活動和作業能力保障。

圖1 載人航天典型任務階段Fig.1 Typical mission phases of manned spaceflight

3 功能分析

以載人登月任務為例,分析討論登月服功能需求。

3.1 生命保障功能分析

根據載人飛船和登月著陸器的艙內環境,近地軌道、環月軌道和月面環境,分析各類環境因素對航天員的生理影響,確定登月服的防護功能需求。

1)氣體環境控制。 環境壓力的迅速變化容易導致內含氣體空腔的器官發生機械損傷,隨著壓力的降低,因體內惰性氣體析出而容易引發減壓病。 同時由于氧分壓降低,機體缺氧的各類癥狀隨即發生,在極端低壓環境下,還可能造成體液沸騰等嚴重后果。 針對低氣壓或真空環境,首先要為航天員建立一個微小的密閉承壓環境,實現壓力防護功能;同時維持航天服內的工作壓力,按需提供氧氣供給,以補償航天員的代謝耗氧及航天服的泄漏,實現供氧調壓功能;此外,還要保證航天服內的氣體成分滿足呼吸用氣的要求,實現氣體凈化功能。

2)熱環境控制。 在高溫環境中,人體熱平衡受到破壞,工效受損,耐力下降,嚴重的將危及健康甚至生命安全,典型的應激反應是全身性熱緊張。 低溫環境下,人體會出現冷緊張,且對于肢端影響最為明顯。 以手部為例,當皮膚溫度降至15 ~20 ℃時,手部靈巧性降低,皮膚溫度降至8 ℃以下時,觸覺敏感度會嚴重下降。針對極端冷熱環境,首先應盡量減少空間熱環境對航天服內環境的影響,即減少航天服內外的熱交換,提供熱防護功能。 同時,需要將航天服內的溫度和濕度環境控制在人體舒適的范圍,合理設計服內溫度場分布,將人體代謝和設備產熱、產濕等排到航天服外,實現服內的溫濕度控制功能。

3)輻射環境防護。 高能輻射對人體產生致癌、中樞神經系統影響、退行效應、輻射綜合癥等傷害。 而在月球飛行中,銀河宇宙射線持續作用,太陽粒子事件對暴露劑量產生極大的影響,同時高能銀河宇宙射線粒子撞擊月表后會產生次級粒子,特別是穿透性很強的中子,將對航天員產生較大影響。 通過航天服材料選擇和結構設計,提供一定的輻射防護能力及自身的耐輻射能力,并結合出艙活動的時段選擇,實現輻射環境防護功能。

4)力學和噪聲環境防護。 登月過程中會有沖擊、振動與過載影響和噪聲影響。 地面發射、月面著陸/上升以及返回再入中產生的沖擊、振動與過載會造成人體生理影響甚至損傷。 環境噪聲不僅會產生聽閾偏移、頭暈、惡心等生理影響,還會引發心理效應,如煩躁、工作效能下降等。一方面,針對地面發射、月面著陸/上升以及返回再入的力學環境,需要通過結構設計,保證人體免受沖擊、振動和過載的傷害;另一方面,需要進行降噪處理,保證人耳附近的噪聲水平低于安全閾值。

5)月塵環境的影響。 在月面活動過程中,月塵沾染在航天服上帶入艙內,航天員吸入后會造成人體傷害。 此外,還會對航天服的性能造成影響,如面窗透光率降低、熱防護能力降低、材料磨損、密封失效等。 通過材料及其結構復合設計,提供一定的月塵防護,減少月塵附著和透過,提高耐磨性能,同時針對轉動軸承等機構進行防塵結構設計。

此外,航天服還需提供話音/數據采集、處理和通信功能、電源與配電功能,實現航天服通信和自主模式下電源供給。

3.2 作業保障功能分析

針對載人飛行器艙內作業,在座艙壓力應急時,航天員需著航天服操作航天器應急返回。因此航天服需要具備良好的穿脫性,保證在應急情況下快速穿脫;具備良好的適體性,不能產生機械壓痛,也不能影響活動,更不能影響精細動作所需要的觸覺;還要具備良好的空間性,保證人-服在艙內有足夠的活動空間;更要具有良好的活動性和基本視野,保證航天員能夠著服操控艙內設備。

針對微重力軌道艙外復雜作業,除了艙內作業所需的人-服能力外,更關注的還有視野與視覺防護能力、關節活動性(特別是上肢)、微重力環境下姿態控制能力、手套操作的靈活性和作業安全保障性。

針對月表復雜地貌艙外作業,與軌道艙外復雜作業相比,不同的是微重力環境變為低重力環境、空間作業變為復雜地貌作業。 因此,航天服功能上要增加低重力環境下姿態控制能力、下肢的活動能力以及人機協同能力。

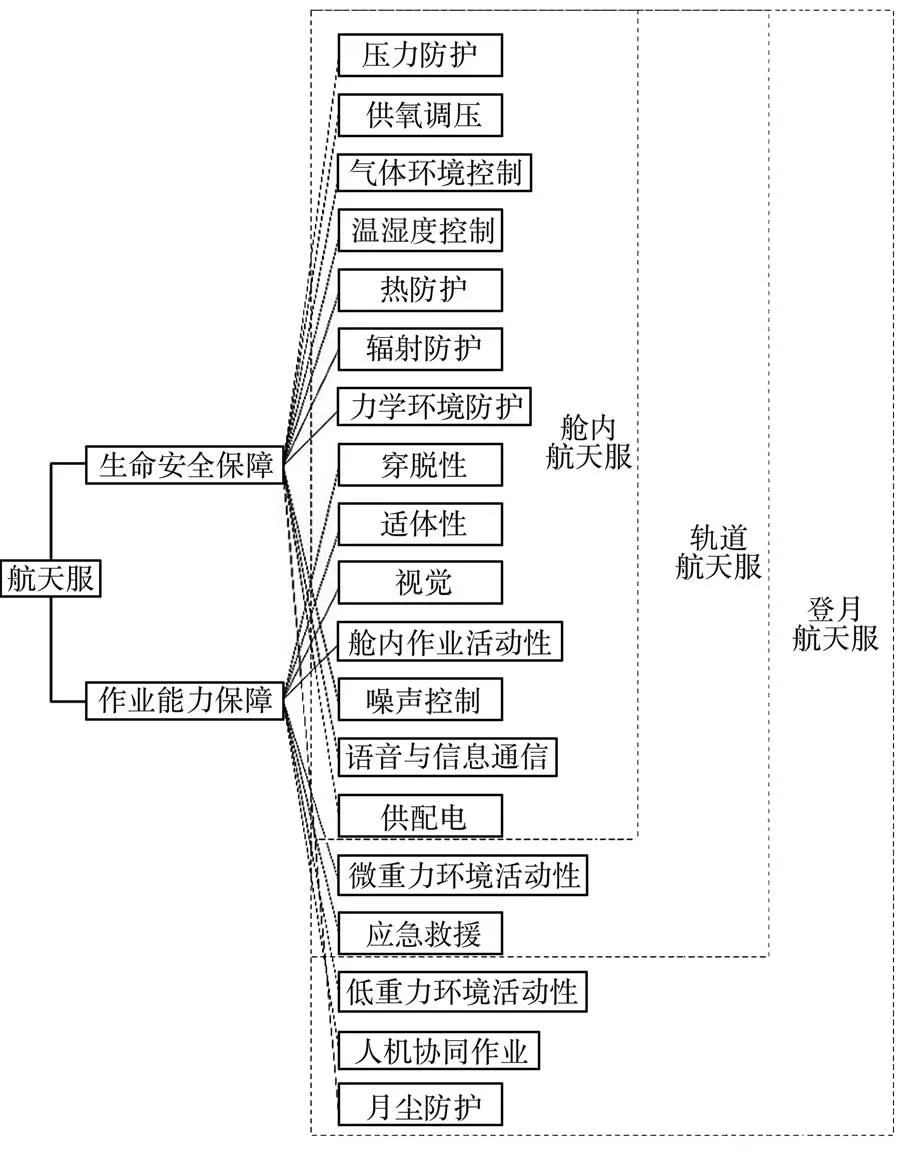

3.3 功能組成

綜上,針對生命保障任務需求,航天服需具備11 個功能:壓力防護、供氧調壓、通風凈化、熱防護、溫濕度控制、輻射防護、沖擊/振動/過載防護、噪聲防護、月塵防護、信息通信和供配電;針對作業能力保障,需保證穿脫性、適體性、活動性、姿態控制、視覺與視野、手套靈活性、作業安全保障性和人機協同方便性等9 個功能。安全性是核心,適體性是根本,活動性(靈活性)是關鍵,視覺和視野是保障,方便性是發展方向。 不同類型的航天服,針對不同任務具有不同的功能,如圖2 所示。

圖2 登月航天服功能組成Fig.2 Functions of lunar spacesuit

4 功能實現

4.1 壓力防護

壓力防護通過壓力服實現,按防護原理分為兩種模式:正壓防護和反壓防護。 目前在用航天服均采用正壓模式,正壓防護的原理與空間飛行器一致;同時為保證服裝的適體性、活動性等工效保障功能,整體設計為帶有活動關節的擬人壓力容器,內部通過氣體建立滿足人體生理需求的壓力制度,既對真空環境有效防護,又可在艙外作業中具備足夠的活動能力。 特點是通過足夠的氣體壓力防護,使得人體皮表具有自我限制能力。 正壓防護服從預防減壓病角度考慮,以滿足零預呼吸條件為判據,又可分為低壓服和高壓服,但因結構復雜、上行重量大等問題高壓服至今未得到實際應用。

反壓式防護航天服工作原理類似于高空飛行的管式抗荷服,主要特征是頭部呼吸使用氣體環境,身體其余部分使用彈性材料,引入了非延長線設計概念,利用人工材料代替人體皮表的限制能力,可以保證優異的活動能力,是先進壓力防護的新技術。 目前,因頭部頭盔轉換接口、穿脫等關鍵技術還未突破,該技術尚停留在概念研究階段。

4.2 供氧調壓

壓力服建立了壓力環境,而氣體補償和壓力的維持則通過供氧調壓功能實現。 艙外航天服通常利用自身攜帶的高壓氧源,通過供氧壓力調節器等閥門按需供氧,以補償人體代謝耗氧和壓力服的泄漏,維持和控制服內的工作壓力。 艙內航天服根據其使用特點,在艙載供氧支持下實現壓力控制。

4.3 通風凈化

在微重力和低重力條件下,氣體成分控制首先需考慮服內氣體的流動,帶走口鼻區的CO及其他有害氣體。 利用風機為動力源,建立服裝內規定流量的閉式通風循環,實現服裝內強迫對流通風,將氣體帶入凈化裝置,利用凈化裝置去除航天員代謝產生的CO及其他微量有害氣體,保障服裝內特別是頭盔內的氧濃度和溫度及濕度均勻分布,且氣體成分滿足醫學要求。 艙內航天服則是開放式通風凈化,由艙載支持設備提供氣體流動的動力。

4.4 溫濕度控制

艙外航天服的溫濕度控制通過被動熱防護+主動溫濕度控制策略實現。 其中被動熱防護是指熱隔絕,阻斷服內環境與外部環境的熱傳遞,通過真空屏蔽隔熱服實現,利用外層材料與多層鍍鋁箔膜對太陽輻射的高反射、低吸收性能,保證服外的輻射熱盡量少地進入服內,同時服內熱盡量少地漏出。 此外,手指局部采用高熱阻材料,將手部抓握接觸的熱傳導降至最低。 服內的熱量則需通過主動溫濕度控制系統實現調控,通常有2 條換熱途徑:一是液冷散熱,是主要散熱模式,占70%~80%,通過以液冷服、循環泵及冷源形成的液冷循環回路,吸收人體代謝產熱、各電子產品產熱以及化學反應產熱,流經冷源時進行熱量交換;二是通風散熱,即輔助散熱模式,通過服裝內強迫對流通風,同樣是流經冷源完成熱量交換。 水升華器或蒸發器作為艙外航天服的唯一冷源,利用水三相變化的物理特性,帶走服內多余熱量,與被動熱防護系統共同維持服裝內穩定的溫濕度環境。

4.5 適體性

適體性是最基本的工效要求。 對于艙外航天服適體性的定義是著服后,頭盆高度、胸部圍度、臂展長度3 個方向適體,保證航天員穿入后頭盆向間隙在3~5 cm,臂展方向關節對位,脫指量滿足操作要求,既保證關節對位,又要保證具有一定的活動空間,穿著舒適,無壓痛。 目前航天服的適體性設計有2 種模式:①飛天艙外航天服和俄羅斯海鷹艙外航天服是典型的軌道基艙外航天服,均采用一對多設計,通過袖長、褲長以及襠高等尺寸調節,實現一套艙外服適應所有出艙航天員的穿著使用;②美國的EMU(Extravehicular Ac?tivity Unit)屬于典型的地基艙外服,任務后地面進行檢測與維修,因此EMU 的軀干、四肢等部組件進行了系列尺寸分型,針對每次任務的航天員在地面組裝。 但隨著航天飛機的退役,EMU 逐漸向天基艙外航天服轉換,減少分型,由航天員在軌組裝。

4.6 活動性(靈活性)

活動性是保證人服能力的關鍵,艙外航天服的關節設置與人體關節對應,最大程度地減小艙外航天服與人體關節活動的束縛。 軌道出艙艙外服關節設置包括肩、肘、腕、掌指、指、膝和踝,基本與人體關節一致,關節的彎曲由軟關節實現,轉動由氣密軸承實現。

4.7 視覺與視野

盲操作會給出艙作業帶來極大風險,通常情況下是禁止的,因此航天服對于視覺和視野保證是必須的。 著服后,航天員的視覺和視野保障通過頭盔及面窗的工效設計與制造工藝實現,以保障航天員足夠的視野、透光率等光學性能滿足要求,同時防止紫外輻照等對眼部的損傷和面窗結霧。

4.8 方便性

航天服的方便性分為穿脫方便性和人服空間的方便性。 目前在用艙外航天服的穿脫形式有2類:①背入式,包括中國飛天艙外航天服和俄羅斯海鷹艙外航天服,開關門操作通過鎖閉機構實現,航天員可以獨立完成;②腰入式,美國EMU采用該方式,需要他人協助穿脫。 背入式具有較好的自主穿脫性能,是未來星際艙外服斜背入式穿脫結構設計的基礎。 此外,艙外航天服的空間性決定著與航天器艙門、通道的大小和作業空間的設計,艙外航天服的外輪廓尺寸需滿足艙內空間布局、艙門和通道的直徑約束要求,保證航天員運動自如。

4.9 安全性

出艙活動中航天員的安全是首要關注的,在設計中,通過生理參數監測和實時話音通信監測航天員的狀態,同時通過安全掛鉤等措施保證航天員的微重力防漂。 此外,為保證在故障情況下航天員仍能安全返回,關鍵功能應有備份。

4.10 功能模塊間的相關性分析

航天服的生命安全保障和作業能力保障兩大類功能實現上相互制約,如圖3 所示。 針對真空環境,需要設計一個帶有活動關節的擬人壓力容器——壓力服,內部通過氣體建立滿足人體生理需求的壓力,即壓力制度。 壓力服既要對真空環境有效防護,又要保證艙外作業中具備足夠的活動能力。 航天服內的壓力制度與座艙內壓力制度不同。 壓力變化是引發減壓病的根本原因,為此,需要進行吸氧排氮,而航天服的壓力制度決定了吸氧排氮時間,也直接影響著出艙效率,同時還決定著壓力服的結構設計。 壓力服的使用相對于常服活動工效有所降低,如可達域降低、操作阻力增加、手部靈活性變差、容身空間增大等。 因此,壓力防護與活動工效間的平衡問題是航天服設計中最根本的問題。 此外,氣體成分和溫濕度控制,采用了風機和泵,電機與氣流的噪聲會影響到語言可懂度、舒適性與出艙安全性;隔熱手套的設計降低了手部的觸感等。 可見生命安全保障措施與人-服工作效能的發揮相互制約、相互影響,需要在系統頂層設計時予以平衡考慮。

圖3 航天服功能模塊相關性Fig.3 Correlation of spacesuit function units

5 關鍵技術分析

航天服的技術發展由載人航天的高風險、艙外作業高負荷、后勤補給高代價和航天服在軌維護高要求的特點所決定。 為了提高航天服系統安全性、可靠性、作業效能和在軌維護能力,美、俄一直未停止航天服的技術改進,但是,從整體而言并沒有大的技術突破。 近十年來,在載人月球和火星探測牽引下,NASA 對先進技術的研發為航天服的技術更新提供了思路。

降低發射質量、提高機動能力、減少能源消耗、提升人機交互效能是未來航天服技術的發展目標。

5.1 結構與材料技術

材料發展是航天服技術創新的基礎,無論是壓力服還是空間防護服都是多功能集成的裝備,這些關鍵產品的技術創新與突破直接取決于新材料及其成型工藝的技術成熟度。 具體的需求分為4 類。

1)頭盔面窗。 壓力防護、視覺保障和環境防護的綜合功能要求頭盔面窗材料的特性必須是高強、高透、可耐受高低溫環境的透明結構材料。 通過成型工藝保證整體制品的低畸變和低角偏差;采用導電、增透、耐磨等復合膜,提升耐磨性,減少月塵粘附;利用調色技術,實現場景隨動控制的視覺防護、視覺工效及熱防護保障。

2)硬結構。 輕量化與動、靜力學性能要求半硬式航天服硬結構的材料需要選用高比強度、高比剛度且具備純氧安全性的材料。 復合材料需具備足夠韌性和異型曲面成型及二次機加等工藝可行性;對于合金材料,除易于機加、成型外,還需考慮焊接、熱處理與表面防護等工藝可行性。 氣密軸承的結構需要高強度、高剛度、自潤滑材料,保證大尺寸薄壁結構穩定。

3)軟體結構。 軟體結構材料包括氣密材料和承力材料。 氣密材料選用低密度、高彈性、抗撕裂、耐老化的橡塑材料,同時考慮其連接工藝(模壓、高頻焊接、冷粘接等)的可行性,且實現自修復是航天服氣密材料的趨勢;承力材料選用高強度、低伸長、低克重、高柔性的織物材料,實現壓力防護的同時,提高活動工效。

4)空間防護結構。 對于航天服最外層材料需具備高強度、低伸長、低克重、高柔性的特點,以滿足耐磨、輕量化和活動工效的要求。 此外為了實現環境防護,材料表面還需具備低吸收、高反射的光學特性,并具有防輻射和疏塵效應以及等離子體帶來電位差等因素的影響;手部還需選用保證隔熱的材料,具有高熱阻、高柔性、高強度、抗撕裂等性能,并考慮多關節、變厚度、觸感好的隔熱手套一體成型工藝,以提高手部操作工效的靈活性。

5.2 高效能便攜環控生保技術

當前工程應用的便攜式環控生保均為消耗性的,包括制冷、CO去除等,增加了服裝在軌維護操作復雜程度,每次出艙后需對消耗品進行更換;另一方面增加了保障性難度,所有消耗性資源均需要地面運輸補給。 因此,高效能、再生式的環控生保技術將會是未來的研究重點,主要包括:

1)再生式CO去除技術。 去除CO方法尋求可再生式的CO吸附原理,如固態胺技術,優化制備參數,獲得高性能、可再生的CO去除材料;結合航天服通風凈化管路設計,小型化吸收器的結構,并減小通風流阻。

2)長壽命、低消耗性冷源。 擺脫水升華制冷原理,研究新型高效能冷源技術,如膜蒸發技術,拓寬環境壓力等冷源工作條件約束,提升使用壽命,適應未來火星等環境下長時間工作,同時注重輕量化、小型化設計。

3)自動溫度控制技術。 熱舒適性參數化是實現自動溫度控制的前提和基礎,需建立有效的熱舒適性評價方法,結合人工智能等技術的發展,搭建精確的熱舒適性控制與預測模型。 在控制機構實現方面,受限于航天服布局緊湊和功能冗余要求,考慮使用自動+手動的微型水流量調節裝置。

4)廢熱收集與再利用技術。 航天員著服作業過程中會產生大量熱能,包括人體代謝產熱、設備產熱等,當前艙外航天服熱設計是將該部分熱能導通至冷源,當作廢熱散失,未來熱設計需考慮廢熱收集和廢熱利用技術,如實現熱能轉化及再分配,改善當前服裝加熱能力短缺,完善溫度調控能力,提高人體熱舒適性,同時減少服裝自身能源消耗。

5.3 高安全、高比能電池技術

航天服的使用條件決定了其必須具有高安全性,其中航天服的電池是影響安全的因素之一。為實現輕量化的目標,航天服電池的要求包含3個方面:

1)高能電池單體。 能量密度不低于350 Wh/kg(25 ℃);

2)高安全、高比能的電池組。 電池組的能量密度不低于260 Wh/kg,輸出電壓28 V 條件下總容量不低于30 Ah;

3)電池組的安全管理。 需要實現基于關鍵功能的高效供配電分級管理及用電狀態監測,并可做到實時充電,且電池組循環壽命不小于50 周。

后續隨著技術發展,綜合空間防護功能,可適時引入柔性電池技術,如柔性鋰電池、太陽能電池、織物電池等。

5.4 適于著服應用的人機交互技術

航天服作為特殊的飛行器,是人-機高度耦合的集成體,除提供人服活動操作能力外,還需關注人機交互設計。

1)盔內話音通信與降噪。 為了提高舒適性,并保證頭部活動空間,利用與航天服頭盔結構相結合的陣列式揚聲器與麥克風系統替代現有的頭戴式送受話話音通信系統將成為未來趨勢,同時通過語音控制與降噪等信號識別與模型算法實現盔內話音通信與降噪一體化。

2)信息顯示與交互。 由于航天服自身空間、使用環境條件和航天手套操作工效等方面的約束,提高了航天服信息顯示與交互設計的難度,一體化設計是解決該難題的重要方法之一,如戴航天手套操作的觸屏控制、顯示一體化設計,攝像、照明及頭盔結構的一體化設計,盔內顯示技術一體化設計等。 此外,針對長期技術發展,現實增強技術也將是航天服顯示與交互應用方向之一。

3)通信與定位導航。 在通信方面,登月航天服需具備與著陸器、月球車、機器人以及未來月球基地的組網通信能力,包括語音、圖像、信息數據等,構建基于廣域網和局域網相結合的系統框架,通信天線的設計是關鍵。 此外,登月航天服需與著陸器、月球車等月面系統共同實現定位導航與路線規劃功能。

4)輔助增強系統。 通過配置活動輔助增強系統,提高人-服的活動工效,提高作業能力,降低人體負荷。 包括與活動關節結構融合設計的嵌入式輔助運動系統,增強上肢的作業能力;配置可拆卸的外置式下肢運動增強系統,提高下肢的運動能力;針對航天手套靈巧性、觸感、操作力矩等性能提升的增強系統等。

5.5 小型化信息采集與處理技術

航天服裝備作為復雜系統,需具備參數實時采集、處理、分析的能力,能夠實現自動監測與檢查、異常報警以及自動控制等功能。 針對輕量化、小型化以及高可靠的需求,信息采集與處理技術需在以下兩方面突破:

1)微型化傳感器。 針對航天服系統的狀態參數信息(如壓力、流量、溫度、濕度、氣體成分等),采用光纖傳感等新型信息采集原理,在保證可靠性的同時,研制微型化、輕量化的傳感器系統。 同時,減少在軌維護保養操作,提升使用的方便性。

2)集成化微型核心控制模塊。 相比于分布式設計,控制和處理模塊集成化的優勢是可以整合計算資源,實現輕量化、小型化,但在一定程度上降低了系統的魯棒性。 因此,需采用系統級集成封裝等技術手段,在減少核心控制模塊安裝空間、功耗等資源需求的同時,保證系統的可靠性。

此外,在數據傳輸方面采用適用于航天服的可靠、高效的總線設計,實現傳輸線纜的輕量化。

5.6 航天服壽命評估與預測技術

延長航天服在軌貯存與使用壽命,可以大幅減少上行載荷需求。 結合在軌使用情況,建立在軌壽命評估模型,是改進航天服設計及工藝,評估到過壽使用風險的重要手段。

基于產品設計、生產、試驗、使用的全壽命周期,綜合分析各類地面的材料、單機、分系統和系統試驗數據,結合整服在軌使用情況及材料在軌暴露試驗,擬合并修正壽命趨勢曲線,建立和維護全生命周期的航天服模型。 在航天服生命周期的各個階段,實現對服裝的狀態評估以及剩余壽命跟蹤與預測,并以此為依據,實現延長在軌使用壽命的目標。 同時,簡化維護操作,降低運營成本。包括:

1)基于在軌使用數據以及地面試驗數據、故障仿真數據的系統壽命評估技術;

2)結構材料在軌空間環境影響性能衰退驗證與評估技術;

3)液冷回路與供水系統工質相容性驗證、工質低揮發與延壽技術;

4)集成裝配、軟結構生產工藝穩定性與生產效能提升。

5.7 地面模擬試驗與驗證技術

為保證航天服性能的可靠性和安全性,必須在地面進行全面的驗證與測試,且需在進行人服系統試驗前,對系統在模擬的工作環境和條件下進行充分地驗證試驗,全面驗證系統可能運行狀態下的功能、性能及其動態特性和故障預案與安全措施的合理性。 為此,需要建立一套全面的、可行的地面試驗方法和模擬試驗平臺,包括:

1)模擬人體代謝的生理假人。 具有真人皮膚特性,且可根據人體代謝量的變化以及重力變換而引起的耗氧、CO釋放、心率、出汗等生理活動的變化;

2)人服能力仿真與驗證。 人體關節活動與航天服關節活動角度關系及對應人體施力與航天服關節阻力矩關系的仿真與量化評估;

3)微/低重力環境模擬。 為人-服姿態控制與作業能力驗證,提供不同重力環境模擬、運動捕捉與動作分析。

6 結語

本文通過系統設計,討論了航天服功能需求,根據當前航天服技術水平和相關技術發展趨勢,給出了航天服功能實現的方案構想,并提出未來航天服研發的關鍵技術要點,為航天服工程研制與未來航天服技術突破提供參考。