“古韻今聲,和詩以歌”

——淺論古典詩詞歌曲《黃鶴樓》的創作與演唱

高 琦

(武漢音樂學院 湖北 武漢 430060)

近年來,古典詩詞藝術歌曲的創作如雨后春筍,層出不窮。趙季平先生創作的幾首古典藝術歌曲延續了中國近現代藝術歌曲創作的特點,同時又有創新的時代特征。這類作品古樸淡雅,旋律朗朗上口,具有很強的藝術性。本文將以歌曲《黃鶴樓》為例展開研究,歌曲將古詩、人聲、與鋼琴伴奏完美融合。演唱者在對歌曲進行二度創作時,把經過歲月沉淀的古詩詞用歌聲的形式傳遞出來,更好地傳承了我們中華民族的文化精髓。

一、《黃鶴樓》的詩詞內涵

《黃鶴樓》是唐代崔顥寫的一首七言律詩。這部作品描寫了俯瞰黃鶴樓的美景,由遠及近,由虛及實,是一部思鄉佳作。詩文描寫了昔日的神仙已乘黃鶴飛去,此地只剩下空蕩蕩的黃鶴樓。黃鶴離開后就再也沒有回來過。千百年來,只有白云飄過。漢陽晴川閣的綠樹看得很清楚,郁郁蔥蔥的鸚鵡洲看得更清楚。時至黃昏不知何處是我家鄉?看江面煙波渺渺更使人煩愁。

全文56 個字,首聯以仙人乘鶴開始,描寫了黃鶴樓的近景。頷聯在“黃鶴一去不復返”的感嘆中,描寫黃鶴樓遠景,并用白云勾勒出黃鶴樓在云霧繚繞的景象。頸聯用晴川沙洲、綠樹芳草來描寫白晝的景色。尾聯最后落筆落在了“愁”字,并用落日暮江的晚景,表明詩人對家鄉深深懷念的愁緒。

二、歌曲《黃鶴樓》音樂分析

(一)意境悠遠的前奏

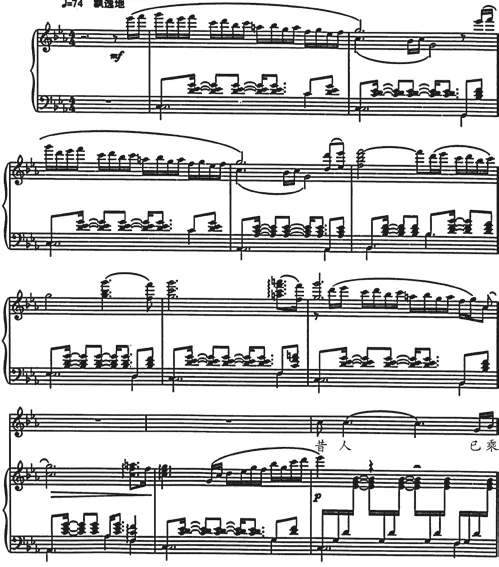

《黃鶴樓》前奏較長(見譜例1),有整整10 個小節,兩個動機,伴奏中的節奏采用了3 對4 的寫法,似乎有一種不明顯的切分的感覺,旋律都是纏繞式的下行音階,這樣的旋律寫法模仿了古琴的音色,展現了一種自由飄逸的感覺,奠定了作品的感情基調。右手伴奏的空靈感以及左手伴奏的頓挫感有一種虛實結合的特點,與整首詩的風格特點交相呼應。歌唱引入部分過渡得十分自然,連續的兩個十六分音符的進行,將鋼琴伴奏與演唱者完美地融合銜接。所以演唱者在前奏時就應提前感受到音樂意境,醞釀情緒,從而達到第一句起音與前奏音樂徐徐融入的藝術效果。

譜例1:

(二)巧妙的音樂架構

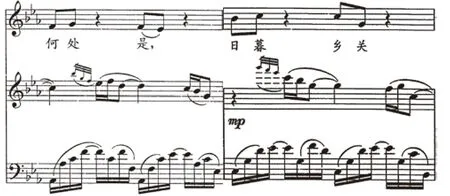

進入演唱部分后,伴奏以十六分音符琶音為主,有了相對穩定的節奏,但卻不是每個拍點都進行低音點的強調,例如開始進入歌唱的第一句,只在第一拍和第四拍有低音,這樣的寫作手法,可以幫助歌唱者更加準確地進入歌唱的拍子。其二,這首歌所有的句子幾乎每句都是朝著下行解決的,哪怕是在中間情緒轉換的“晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡洲”也是如此。但唯獨在整個詩句中最后一個“愁”字,采用了旋律上揚的寫法,這是作曲家為了符合吟誦的規律而巧妙設計的。其三,在歌曲第15 小節(譜例2),人聲部分是三拍的休止符,而鋼琴部分則是旋律片段。第26 小節(譜例3)出現了4 個休止符,每個短語中都運用了休止間隔,這樣的寫法在情緒上非常感性,是提高歌曲表現力的有力手段。此時人聲與伴奏相呼應,可以更好地幫助歌曲情緒的升華和遞進,淋漓盡致地體現了古典詩詞抑揚頓挫的特征,所以演唱時在保證情緒的連貫的基礎上,要將詩詞朗誦的特點展示出來。鋼琴伴奏在情緒上要與歌唱者同步,在主旋律休止的部分用鋼琴伴奏的琴聲代替了人聲來歌唱,將音樂形成一個統一的整體。

譜例2:

譜例3:

(三)節拍變換與詩詞律動的完美結合

譜例4:

節拍是支持氣息的動力源泉,準確把握節拍規律和音樂推動性,對于作品風格的把握起著至關重要的作用。在《黃鶴樓》這首歌曲中,最不可忽略的就是它的節拍轉換。比如在第20 小節(譜例4)將節拍從原本的4|4 轉變成3|4,這樣的變化給人一種速度變快的感受,甚至接連用到了三連音的寫法,增強了音樂的流暢感和律動性。這一句也正是古詩的頸聯,描寫了晴川沙洲、綠樹芳草的景象,拍子的變化讓音樂與古詩更好地呼應。與此同時在鋼琴伴奏的部分,也出現了音樂記號f,將歌曲推向高潮。在第25 小節(譜例5)“日暮鄉關何處是,煙波江上使人愁”又回到了4|4 拍,此時古詩也進入了尾聯,表現詩人對思念家鄉的愁緒,演唱時應用連貫的長線條樂句展現出來。

譜例5:

三、歌曲《黃鶴樓》演唱技巧分析

(一)咬字行腔

古典詩詞歌曲的演唱應注意依字行腔,不可隨意“倒字”,要符合音韻的邏輯。這一點在趙季平先生的作品中,得到了很好的體現。在多處地方都添加了倚音,例如“去”“返”“愁”“是”等,這樣的寫法可以輔助演唱者正確地依字行腔。根據字音的聲調進行調整,提高了歌唱語言的準確度,幫助聽者更好地理解作品。

在咬字時,我們要注意字頭輔音夸張,字腹延長,字尾輕輕一帶而過。這首歌曲中有很多字都以“e”“o”“u”為結尾。這三個韻母發音容易靠后,導致聲音穿透力欠佳,所以在演唱“去”“人”“鶴”等字時,應該將聲音直接打在硬腭并積極地將聲音向前送出去。此外演唱時還要注意,切記不能將聲母囫圇吞棗,凡是送氣的聲母,比如:k、q、f、h、t、p等需要內爆破,要阻住氣。相反,凡是不送氣的聲母,比如:d、b、g、z、j、d 等要敢于送氣,借助氣流與唇齒之間的阻礙來幫助咬字。

(二)語言邏輯

節奏是體現語言邏輯性的重要一環,節奏與語言相結合,可以使整首作品更具有音樂性和藝術性。在這首作品中,趙季平先生在旋律的設計上,完全保留七言詩句朗讀的頓挫感的特點,并將其巧妙地融合在作品之中。在演唱時,應根據歌詞結構與情感內容做合理的調整,將氣息的律動與歌唱的語氣結合起來,從而更好地保持語言的連貫性。

這部作品為七言詩,整體朗誦的韻律以“二二三”的結構為主。演唱之前應多進行誦讀,找到正確的音律節奏,運用合理的語氣演唱。在這部作品中,基本每個小節的第四拍都以十六分音符為主,這與語言有著密不可分的聯系。特別是在疊韻詞組中,比如“悠悠”“歷歷”“萋萋”都有著語言的推動性,所以演唱時一定要注意弱拍到強拍的推送。除了十六分音符推送的特點外,大切分的運用也是這首作品寫作的一個特色。短長短的動力進行,讓音樂與語言邏輯更好地銜接起來。

(三)情感的處理

1.處理古典詩詞歌曲,一定要注意貼合古典詩詞的原意,演唱處理一定要有含蓄的古典韻味。這首歌曲中有很多大跳音程,所以在實際演唱中,遇到跨度較大的音程關系時,很容易演唱力度過強,從而破壞了歌曲的整體意境。尤其不要在唱高音之前習慣性地加裝飾音去緩沖,大跨度音程演唱時,要盡量平穩地讓聲音位置統一,不需要太過于夸張,遵循“情大于聲”的原則。

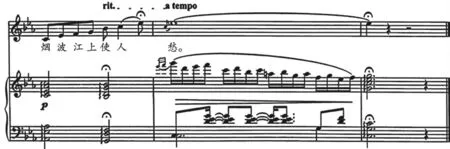

2.根據歌詞情況的不同,有兩段重復式的聲樂作品可分成兩類:“同曲異詞”的重復樂段、“同曲同詞”的樂段。《黃鶴樓》屬于“同曲同詞”的重復樂段,我們在演唱時為了傳達作品情緒的遞進,更清晰地把握段落之間的變化,應在二度創作中設計適當的變化,在譜面上尋找提示,找出兩段之間的情感基調的變化,從而為重復的歌詞旋律找到一些新的音樂審美。《黃鶴樓》第20-25 小節,與30-34 小節在旋律和歌詞上是完全一致的,唯一不同的是中間多加了一個語氣詞“嗨”,這個“嗨”足足有6 拍,并且要做漸強的處理,代表了情緒的高潮延續。音樂高潮褪去后,又回到了平靜,此時的37 小節雖與26 小節一致,但是音樂記號已然變成了mp,為作品的尾聲做好鋪墊,同時這樣力度的變化也縈繞出一絲淡淡的愁緒。

譜例6:

3.尾奏起到了一個補充的作用,讓聽者還一直保持在整首作品的意境中,是對情緒的延續和呼應。在這首作品中,尾奏的類型屬于唱奏同起同收型。曲譜中(譜例6)在“使人”上標明了音樂術語“rit”在“愁”字上標明“a tempo”這是為了將“愁”緒表現得更加濃烈,演唱者與鋼琴伴奏應在情感上做到有效的收束。同時在這兩小節的鋼琴伴奏部分,主題又回到了前奏,起到了首尾呼應的作用,讓聽者意猶未盡,引人深思。

四、結語

《黃鶴樓》作為一首優秀的古典詩詞歌曲作品,采用傳統詩詞與現代音樂作曲技法相融合的形式,在吸收和融合傳統文化的同時,賦予傳統經典詩歌以新生力量,歌曲“固本創新、獨具風骨”,這要求演唱者在注重演唱技巧的同時,深入解讀文化內涵,把古詩詞韻味內容表達出來,將感人至深的情感傳達給聽眾,帶領聽眾在享受藝術的過程中領略傳統文學之美,讓傳統文化具有新的時代屬性。