講好新生家長會上的故事

吳燕

每年一次的新生家長會是每一位管理干部都會面臨的常規工作,往常我們總會在一次會議中逐一向家長“灌輸”園所文化及管理理念、課程設置、保健工作、財務工作等等內容,大有“一次讓你明明白白”的感覺。然而,對于填鴨式的大水漫灌,我們是否真的講明白了?講的內容又是否真的能夠引發家長的共鳴,為日后的家園合作奠定扎實的基礎,開啟一扇以“理解”為基礎的大門呢?

2018年的一次人事任命,讓我從業務干部轉變成了執行園長,新的身份、新的園所、新的家長群體,讓我對入園前的家長會有了更新的認識。這一切還要從一次入園前的家長訪談說起。

我們誠懇地征求家長對未來幼兒在園教育的需求,一位家長卻漫不經心地說了句:“我對幼兒園沒有要求,吃好玩好不受傷就行了!”而另一位家長則說:“園長,我跟他不一樣,我就想知道幼兒園到底學什么。我聽鄰居說,幼兒園就是玩,什么都不學,您說這樣,將來上學哪兒跟得上呀!我們不多上,就上到中班,最后一年得去學前班學點兒東西,不能讓孩子一直這么玩下去!”

起初,我特別不理解家長的表達,國家對學前教育的宣傳與普及都如此重視了,為什么家長還會提出如此“淺薄”的問題呢?一度,我將原因歸結為城鄉結合部家長的實際需求,認為是園所所處的位置及居民的素養決定了這一現狀。在隨后準備家長會內容、深入了解家長想法后,我發現,其實這種想法并不是某個區域特有的或者說是必然有的,而是我們在向家長宣傳講解的過程中,沒有認真思考“家長想聽到什么?精心準備的家長會中哪些內容是與家長們息息相關的”等內容。我們想讓家長了解的是幼兒園的文化理念、辦園思想以及需要家長配合的方方面面;而家長想了解的卻是“孩子在幼兒園里會接觸到什么,他們的一天是怎樣度過的,如何與老師溝通才能了解到孩子在園的真實情況”等內容。

俗話說“知己知彼百戰不殆”,只有從聽眾的角度出發,預設出他們想要的是什么、想聽到的是什么,做個懂家長需求的管理者,才能上好家園合作的第一課,開啟家園溝通、攜手共育的“理解”之門。

怎樣讓家長聽得懂幼兒園里的門門道道呢?帶著這個問題,我回想起曾經閱讀過的《故事思維》這本書,想到是否可以利用講故事的方法,在第一次家長會中為初次接觸幼兒園的家長們講清幼兒園里的那些事。在這一想法的推動下,我開始思考自己要選擇哪些事作為故事講給家長聽。回想著日常與老師、家長們溝通的點點滴滴,我確定了以下內容:

1.講清幼兒園的課程:幼兒園不是只有玩,生活、游戲中也有大大的乾坤;

2.講清家園配合的要點:信任是基礎,要做一名智慧家長,與老師同步做好幼兒教育。

有了明確的方向,我開始選擇適合講述的故事內容,并針對不同的內容選擇不同的講述方法。

◆ 三張圖看懂環境創設中的乾坤

環境是幼兒在園生活中潛移默化的老師,在環境創設中老師們往往會考慮幼兒的年齡特點、發展水平,運用照片、圖示等多種方式引導幼兒學會獨立收放玩具、獨立做事等生活自理能力。新小班的家長從未進入過幼兒園,自然不會對幼兒園的環境有了解,因此我通過三張圖給家長講述了故事《環境中的小提示》,幫助家長一方面了解幼兒園環境創設中的奧妙,另一方面了解教師是如何發揮環境隱性作用,幫助幼兒養成良好的生活常規的。

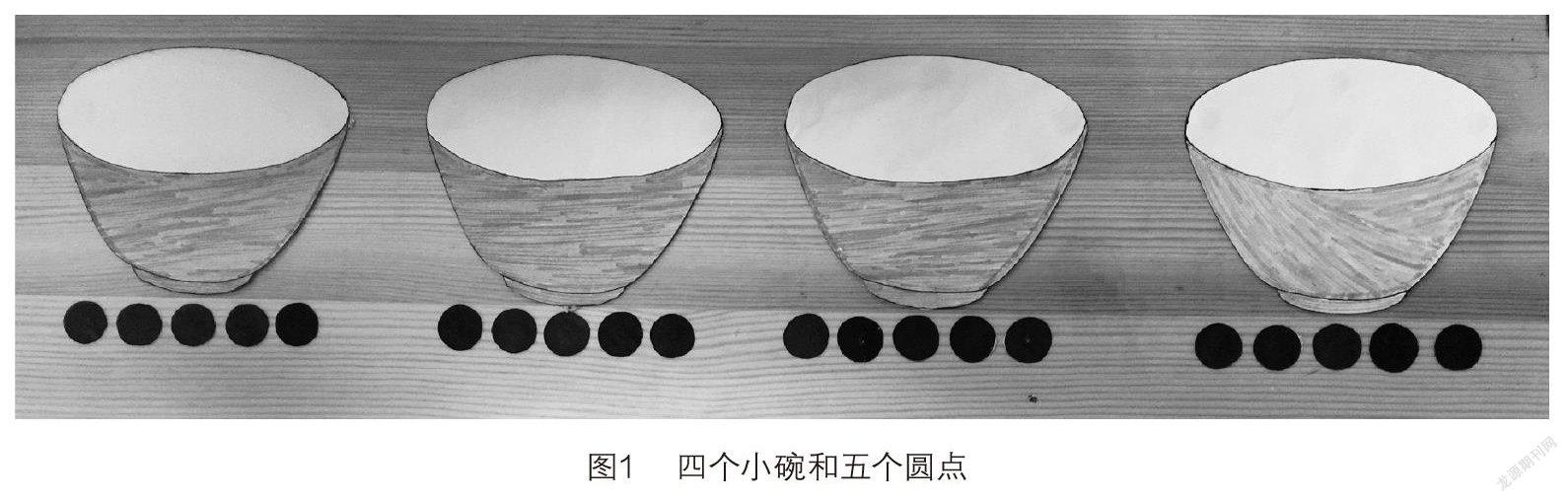

出示圖1后,我請家長猜一猜這張圖是什么意思。家長們有的說“是碗”,有的說“擺碗用的”。我又問:“那下面的黑色小圓點呢?”家長們說不出來了。“這是孩子們送碗的時候使用的圖示。4個碗代表了4個小組,孩子們會運用點數的方法,按照小圓點的數量把碗放在相應的地方。這個過程既鍛煉了孩子們的獨立生活能力,也讓最初的數量概念融入到了孩子們的生活之中。”我的講解讓家長恍然大悟,家長會的氛圍自此也變得輕松起來。

圖2的出現,讓家長們面露驚訝:“這是衣架嗎?”“這些圖片是讓孩子們分類放衣服吧?”看到家長已經能夠根據前面的經驗來判斷圖片的作用,我進而引導家長:“沒錯,是分類。那么您看出幾種分類方法了嗎?”在我的提示下,家長們紛紛說:“顏色,還有不同衣服的樣式!”有的家長感慨道:“一個衣架居然有這么多門道,太有意思了!”“不僅僅有門道,這背后還有故事呢!”我邊回應著家長的感慨,邊講述著衣架背后的小故事:老師們在引導孩子們進行表演區服裝整理的過程中,發現衣架的大小、衣服的種類都會成為孩子們不愿意收拾衣服的小阻礙,為了幫助他們養成自主收放服裝的好習慣,老師通過帶領孩子們找服裝特點、給服裝分類、給服裝找合適的衣架等方式,讓小衣架“活”了起來,孩子們在游戲探究中自主確定了衣服的整理方法,獲得了獨立整理和分類的能力。聽了我的衣架故事,家長們紛紛豎起大拇指,為老師的智慧點贊。

圖3的小小的播放器又藏著怎樣的玄機和教育智慧呢?通過前兩張圖片的分析,家長們已經漸入佳境,很快猜出了圖標的意義:“這是播放鍵,按一下是小烏龜的故事。”我進一步解釋圖片背后的故事:“在日常生活中,我們的孩子要學會獨立解決問題,嘗試借助圖標來幫助自己做事情,因此,老師們在圖書區設置了這樣的小標識,目的在于幫助孩子們學會使用播放器,快速找到自己喜歡聽的故事。”家長們很受啟發,紛紛說:“太有意思了!”“我在家里也可以這樣操作一下!”

我們常說家長不了解幼兒園,每當老師加班創設班級環境的時候,很多家長都表示不理解。這次的圖片分享讓我感受到,不是家長不想了解,而是我們沒有找到讓家長了解的途徑和方法。從讀懂環境做起,用形象的圖片打開家長了解幼兒園的第一扇門,不僅能讓新生家長會輕松自然,更讓家長們在直觀的感受中發現了幼兒園生活中的教育價值。

◆ 一張圖、一本書、一個游戲,看懂課程中的乾坤

有了直接的感知,我們的故事又深入了一層,為了給家長講清“幼兒園里學什么”,我選擇了一張圖、一本書,并帶著家長一起玩了一個游戲,在這個過程中幫助家長透過圖片、圖畫書、親子游戲深入了解幼兒園里的課程乾坤。

一張圖

出示圖4后,我給家長講述了圖片背后的故事:為了讓孩子們感受植物的多樣性,老師們在自然角中擺放了不同形狀、不同根系的植物,這些植物不僅為班中增添了生機,更是鍛煉了孩子們的觀察能力,在觀察過程中,孩子們將自己對葉子和根的認知用繪畫的方式表達出來。大家可以看到,孩子們的觀察很細致,有的發現了紅掌根是彎彎曲曲的,有的發現了根是纏繞在一起的……這個活動的開展,不僅滿足了幼兒好奇好問的心理需要,同時鍛煉了他們的觀察能力,讓他們學會了簡單概括觀察對象的特征,也學會了對表面特征進行對比觀察。這就是幼兒園里的教育,看似簡單卻內涵豐富。

一本書

我選擇了一本家長們很熟悉的繪本故事《母雞蘿絲去散步》,選擇這本書的原因一方面在于很多家長都熟知這本書,也有一部分家長給孩子買了這本書進行閱讀;另一方面是這本書在幼兒園中擁有很多小讀者,很多孩子都會沉浸在母雞蘿絲與狐貍的故事情境之中,為母雞擔心、為狐貍的愚蠢發笑;還有一方面原因是,大多數家長在與孩子進行繪本閱讀中都會忽略書中的動作詞匯,只讀書籍表層的內容。

在與家長們一起閱讀書籍內容后,我向家長提問:“您還記得母雞是怎么機智地躲過狐貍的追捕嗎?”家長們一臉疑惑,我進而又問:“其中的一些動作詞語您還記得嗎?”有的家長說“好像有跑”,有的家長說“好像有繞”。“究竟有什么詞?老師們又是如何幫助孩子們理解這些詞的呢?”我請家長帶著這兩個問題繼續聽我的“故事”:當孩子們聽完這個故事后,老師會和孩子們一起回顧母雞蘿絲走過的路線,同時用孩子們能夠理解的圖示的方式記錄下它的路線,就像圖5所示,通過不同的箭頭,幫助孩子們理解“走過”和“經過”、“越過”和“繞過”、“鉆過”和“穿過”等詞語的區別,從而引導孩子們理解詞語的含義,建立圖畫與詞匯之間的關系,最終能用自己的方式表達自己對畫面的理解。“原來這樣呀!”“看來故事書不是讓孩子自己讀就行了。”通過一本書,家長們感受到了幼兒園教育的豐富性與多樣性,更感受到了直觀體驗對幼兒學習的重要價值。

一個游戲

“您經常帶孩子逛動物園嗎?”新的故事在我的提問中開始了,家長們紛紛點頭表示肯定。“那么您在帶孩子逛完動物園后會做什么呢?”“逛完就完了唄,頂多買些玩偶回來!”一名家長脫口而出。“那接下來看看我們老師是怎么和孩子一起出去玩的。”我一邊說一邊操作著多媒體機展示關鍵環節的圖片,“老師會先帶領孩子們回顧在動物園見到了哪些動物,孩子們會說出各自印象深刻的動物;接著,老師會出示自制的動物卡片,讓孩子們擺弄操作,細細觀察;在孩子們操作卡片的過程中老師會問‘哪些動物是天上飛的?哪些動物是水里游的?哪些動物是地上跑的?’,這樣,孩子們在擺弄卡片的過程中既回憶了在動物園參觀的情境,又按照動物的生活場景對它們進行了分類;這樣的分類游戲后,我們還會再次進行食性分類,讓孩子們將動物的種類進行細化……”這個故事幫助家長理解了幼兒園是如何將參觀活動的教育功能最大化的。(見圖6)

這三個互動故事,讓家長們對幼兒園的“玩”有了全新的認識,很多家長感慨道:“原來玩的門道有這么多,難怪老師是專業的,的確是不一樣呀!”

家園配合的關鍵,是良好的親師關系的建立。但近幾年受負面新聞的影響,親師關系變得有些緊張,家園間的不信任加劇了教師的不敢言,也加劇了家長對教師的過度干預,直接影響了幼兒在園生活環境的安全與健康。為了講好親師關系,我選擇了幼兒園以往發生的兩個小故事,希望借這兩個發生在幼兒園中的真實事件,幫助家長意識到家園合作的重要性、親師之間相互信任的重要性。

故事一? 由“爸爸生氣了”到乖孩子的轉變

晚離園的時候,一個小男孩的眼角不小心被身邊另一個孩子手中的紙飛機劃傷,劃傷的位置在眼睛的外眼角,雖然出現了劃痕出血,但并沒有傷及眼球。老師立刻檢查男孩的眼角并帶他到醫務室進行初步處理。當向家長說明情況并表達歉意之后,男孩的爸爸臉色突變,大聲吵嚷著:“你們怎么看的孩子!眼睛多重要的地方,多危險呀!這么簡單處理就完了?必須去醫院檢查,現在就走!”發怒的爸爸不僅把孩子嚇哭了,更是讓老師驚出了一身汗,二話沒說,趕緊陪著家長打車去醫院,來來回回折騰到晚上九十點鐘才返回幼兒園。家長的怒氣也在奔波中、在老師反復的道歉中消除了。然而,這件事的后遺癥才剛剛萌芽,從這件事以后,原本聽話乖巧的男孩卻像變了一個人,在班級中開始帶著其他孩子違反規則、挑戰老師,一旦老師出言相勸,他就一副不可一世的樣子說:“我爸爸上次就罵你們了,你再管我,我還讓他來罵你!”就這樣,老師開始對孩子的行為“視而不見”,孩子也逐漸變成了班中的小霸王。

故事二? 小糖豆與“大事故”

一名小班老師在進行隨機的防拐騙教育時,用一包糖豆做教具,詢問入園不到3個月的孩子:“在外面玩的時候,有人給你糖吃,你吃嗎?”當時一個孩子舉起了手,說“我想吃”,老師隨后教育孩子這樣是不對的,不能隨便接受陌生人給的物品。這是一個看似很簡單的活動,由于教師沒有與家長進行及時的溝通反饋,在孩子向家長的表述中,變成了“老師今天給我們吃糖了”。這個“糖”字讓家長們的神經一下子緊繃了起來,“什么顏色的糖?什么時間吃的?都誰吃了……”諸如此類的問題一股腦地冒了出來,并對幼兒園的各項工作都提出了質疑與憂慮,一場信任危機逐步演化成了幼兒園的一場大事故,家長為此請來警察調取監控,而教師也因不堪其擾辭了職。

兩個故事講完后,我語重心長地對家長說,幼兒園、老師、家長三方的教育目的是一致的,良好的親師關系需要尊重、信任、平等和理性。并就此提出了幾點建議。

1.尊重老師。不當面指責,不背后議論。因為孩子需要一個安全、信任的空間,他們會在觀察中了解、習得處理問題的方法,給予老師尊重就是在教會孩子學習為人處世之道。

2.信任老師。不腦補畫面,不以訛傳訛。給老師更多的信任,老師才敢于對幼兒進行教育,家園教育一致,教育方能有效。

3.平等相處。和而不同(教育目標一致但方式不同),留有空間。只有平等對待老師,以平和的態度共同解決問題,教育才能達到事半功倍的效果。

4.保持理性。正確看待問題(避免情緒化解決問題),彼此換位思考。發生問題后,以正確的方式和途徑解決問題,避免極端或暴力的情況對幼兒造成二次傷害。

兩個故事讓家長直觀“看”到了親師關系的重要性。家長的情緒和做法直接影響著孩子對人對事的態度,影響著教師對孩子教育策略的選擇。一個不經意或者自以為立威的做法,受威脅的是老師,受傷害的則是孩子;一個以訛傳訛、不經證實的傳言,更是讓家園間本就薄弱的關系變得緊張,讓老師對自己的工作感受到焦慮,不得不放棄工作,也讓孩子們失去了穩定、安全的生活與學習環境。這兩個故事讓在場的家長陷入了深思。

小故事,大乾坤。通過不同類型、不同形式故事的講解,家長會取得了不一樣的效果,家長們不再是被動的接受者,而是成為了故事中的一員,隨著我的講述思考著自己的育兒方式,思考著今后與老師的溝通方法……