早期人防工程的安全性評價方法研究

邊廣生何宇浩李曉源潘陽王雙燕

(1.山東建筑大學 土木工程學院,山東 濟南 250101;2.山東濟鐵設計咨詢有限公司,山東 濟南 250000;3.濟南市人防建筑設計研究院有限責任公司,山東 濟南 250014;4.山東美達建工集團股份有限公司,山東 濟寧 272000)

0 引言

早期人防工程是指建于20世紀80年代以前,為抵御外敵而建的人防工程[1]。當時修建的人防工程以自我建造為主、國家補貼為輔,就地取材,但其建造條件簡陋,并且受技術條件限制,普遍存在設計標準低,施工質量難以保證等問題,建成后有著不少安全隱患。另外,在長期使用過程中,其受自然因素和人為因素的作用,逐漸出現(xiàn)開裂、支護結構劣化等病害,嚴重威脅著人防工程的安全[2],雖然部分工程經(jīng)過了修繕,但大部分帶病工作,各類問題突出[3],急需進行安全性鑒定評估。由于早期人防工程在設計、建造和使用功能上不同于普通建筑,所以安全評估方法不能簡單套用房屋建筑等相關行業(yè)的評估手段,有必要進行早期人防工程的安全研究。早期人防工程為我國特有,使用功能與設計構造不同于傳統(tǒng)隧道工程,國外經(jīng)驗主要借鑒早期隧道的損傷研究。RAMONDENC等[4]研究了早期隧道損傷檢測的方法,建立了考慮隧道及其周圍環(huán)境老化的數(shù)值模型演化規(guī)律列表,對早期人防結構的檢測及病害發(fā)掘具有重要的參考價值。國內(nèi)康寧[5]確定了早期人防工程的范疇,深入探索了早期人防工程的安全問題及治理手段;周運政[6]提出運用系統(tǒng)分析原理對已建人防工程建立其綜合評價指揮體系和評估模型;李刻銘等[7]運用層次分析法,確立了人防工程分類鑒定的手段,總結了人防工程鑒定的4個層次;晏月平等[8]采用地球物理法,對早期坑地道人防工程進行隱患識別,將隱患區(qū)分為3類,為早期人防工程隱患排查提供參考;孫海朋等[9]總結了一套早期人防工程質量檢測評價的流程方法,詳細描述了早期人防工程檢測的內(nèi)容、技術手段和各部分評級標準;夏天等[10]采用有限元軟件模擬計算了某早期人防工程,結合實測數(shù)據(jù)進行安全性判斷。但鮮有人完整地研究早期人防工程評價模型。

文章以早期人防工程為研究對象,采用乘積標度法分析了影響早期人防工程安全的評價指標,通過模糊數(shù)學理論,建立了一套早期人防工程的多層次安全評價模型,并以實際工程為例進行評價,驗證方法的可行性,為早期人防工程安全性評價提供一種新思路。

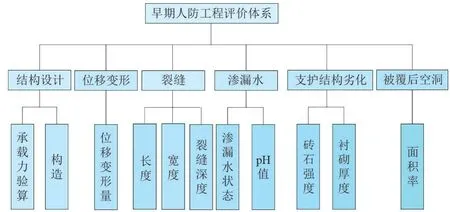

1 早期人防工程安全評價指標體系建立

早期人防工程在工作過程中,由于復雜地質條件的變化,會引發(fā)多個安全指標發(fā)生變動并產(chǎn)生聯(lián)合作用,結構安全性也隨之發(fā)生改變[11],因此早期人防工程安全評價需要考慮多個指標的聯(lián)合作用。1896年,日本實施了大批量的隧道排查工作[12],結果顯示,有34%的隧道襯砌開裂嚴重和37%的隧道發(fā)生滲漏水,另外分別有23%、6%的隧道出現(xiàn)表皮脫落和襯砌錯動等問題。這些病害嚴重威脅到早期人防結構的安全,同時考慮到早期人防工程的建設年代及隧道設計技術落后,結合DB37/T 2955—2017《早期人防工程安全鑒定規(guī)范》[13],最終確定了6個準則層指標和11個指標層指標,如圖1所示。

圖1 早期人防工程安全評價指標體系框架圖

2 基于乘積標度法和模糊數(shù)學的安全評價模型

2.1 用乘積標度法確定權重向量

早期人防工程的評價體系是一個多項目、多層次,呈復雜遞階性的分析模型,并且每層的診斷指標在早期人防工程評價體系中的地位、作用不同,使其在整個早期人防工程安全評估體系的評估結果中所占權重也就不同。如果僅將各層評估因子的評估結果進行簡單的綜合,所得結論并不可靠。因此,需要定量與定性相結合的賦權方法,但由于層次分析法得出的權重值有時與主觀估計偏離較遠,因此采用乘積標度法,在定量與定性相結合的基礎上對權重賦予過程加入主觀判斷,使標度更加貼近實際,保證指標層權重分布合理且不死板。因此,采用乘積標度法確立權重向量。

2.1.1 乘積標度法權重計算步驟

乘積標度法對層次分析法進行了改進,在指標重要性對比時,先不劃分太多的等級,設置兩個等級進行比較,即指標A和B的重要性“相同”或“稍微大”,然后在此基礎上進行遞進乘積分析。通過兩兩比較各指標,并進行歸一化處理,即可獲得下一層各指標對鄰近上層對象的權重[14]。

當指標A和B之間存在微小差別時(工程計算時允許誤差為10%),選取乘積標度法中“相同”的標度,指標A的權重ωA與指標B的權重ωB的權重比值ωA∶ωB=1∶1。

當指標A和B之間的差值≤1.5時,選取“稍微大”的標度,權重比值=1.354∶1。

當指標A比指標B“明顯重要”時,可認為兩指標重要性差異比“稍微大”還要“稍微大”,其權重比值ωA:ωB=(1.354×1.354)∶1=1.833∶1。

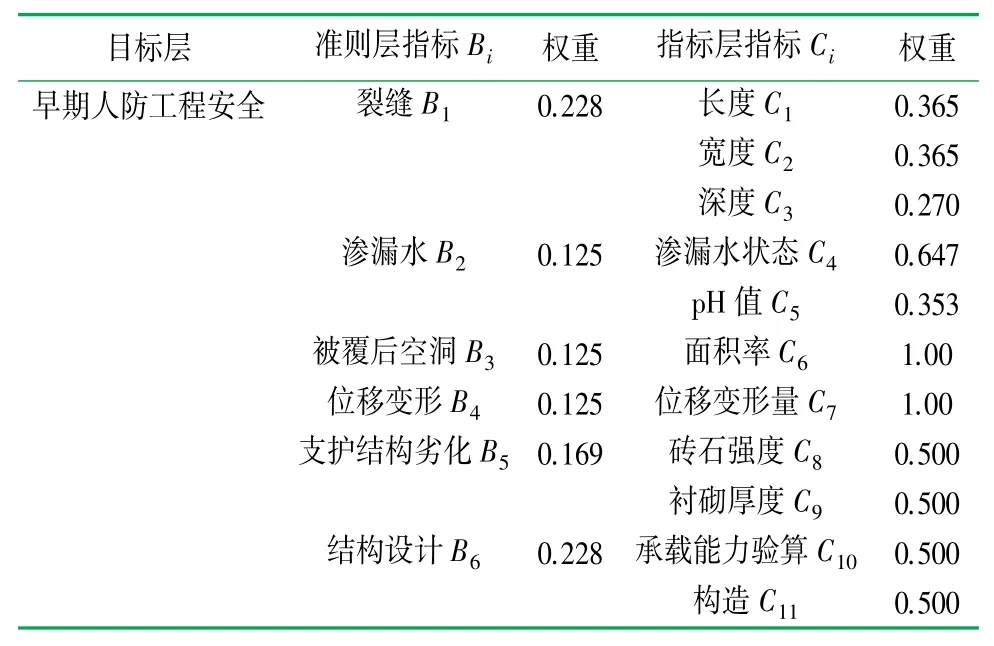

2.1.2 評價指標層權重的確定

(1)準則層指標重要性比較

在工程中通常用裂縫來判斷地下結構的破損程度。裂縫也是早期人防工程的問題高發(fā)點。相比較滲漏水,裂縫對于早期人防工程結構承載力的影響要大得多,并且裂縫的測量也比較直觀簡便,因此認為“裂縫”與“滲漏水”相比,前者明顯重要。

結構被覆后空洞會對結構的穩(wěn)定性和安全性產(chǎn)生極大的威脅,但在工程實例中純粹由于結構被覆后空洞造成早期人防工程失穩(wěn)破壞的案例很少[11]。相比于早期人防工程滲漏水檢測,結構被覆后空洞檢測手段昂貴、復雜。綜合分析,認為”結構被覆后空洞”與”滲漏水”的重要性相同。

結構的位移變形是早期人防工程檢測中的重點項目,該變形會導致結構的受力情況發(fā)生改變。因此,在早期人防工程檢測內(nèi)容中,結構的位移變形與結構裂縫地位相同。

早期人防工程結構滲漏水和支護結構劣化對于結構安全性都有重要的影響。在現(xiàn)場檢測方面,滲漏水與支護結構劣化的檢測方法同樣直接有效,但實際評判多依據(jù)支護結構劣化的程度來判斷結構的安全性,因此,認為“支護結構劣化”的重要性比“滲漏水”的重要性“稍微大”。

早期人防工程由于建造年代久遠、技術不完善,需在構造及結構承載力兩方面進行重新評估,保證現(xiàn)有結構承載能力滿足規(guī)范要求。若承載能力不足,則該早期人防工程具有重大的安全隱患。據(jù)此推斷,在早期人防工程評估項目中,結構設計與結構裂縫的重要性相同。

(2)指標層指標重要性比較

裂縫共有長度、寬度、深度3個指標。人防結構裂縫的長度、寬度可以直接觀察和測量,并且對于結構安全性評價十分重要,是最常用的指標。與裂縫深度的檢測方法相比,長度和寬度的檢測方法更為穩(wěn)定,數(shù)據(jù)采集相對簡單,對其研究也很多。所以,依據(jù)指標的準確性和可操作性,認為人防結構裂縫“長度”和“寬度”的重要性相同,且兩指標的重要性比“深度”的重要性“稍微大”。

滲漏水共有漏水狀態(tài)、pH值兩個指標。在滲漏水狀態(tài)分析時,可以細分為漏水的位置、流量、渾濁程度等多個指標,直觀且全面地反映早期人防工程滲漏水的程度,其是滲漏水的重要參考指標。相比較而言,雖然滲漏水的酸堿狀態(tài)會降低結構強度,但對結構的危害只產(chǎn)生在局部,危害較小,因此可以認為人防工程“漏水狀態(tài)”比“pH值”明顯重要。

被覆后空洞的評價指標為被覆后空洞面積率,位移變形的評價指標為位移變形量。

支護結構劣化共有磚石強度、襯砌厚度兩個指標。早期人防工程支護結構劣化的慣用評價指標是磚石強度與襯砌厚度,這兩個指標的檢測方法便捷有效,評價方法完善,且影響效果相近。因此,可以認為人防工程“磚石強度”與“襯砌厚度”兩指標同等重要。

結構設計共有承載能力驗算、構造兩個指標。承載能力驗算和構造都能夠反映早期人防工程設計的安全可靠度,承載能力驗算可以檢驗結構本身所具有的承載能力,是結構安全性的可靠驗證手段,但由于早期人防工程的設計資料不完善,對現(xiàn)場結構情況進行詳細測量的成本較高。相比之下,結構構造檢測較為直觀、準確且經(jīng)濟。綜合比較,認為“承載能力驗算”與“構造”的重要性地位相同。

(3)各指標權重確定

各指標的權重分布見表1。

表1 早期人防工程指標體系和權重表

2.2 模糊數(shù)學評價法

模糊數(shù)學評價法是以模糊數(shù)學理論為基礎,在多層次條件下,考慮多種因素的影響,利用模糊變換對事物做出綜合判斷的方法[15]。采用模糊數(shù)學理論,充分利用各指標權重,對本來不利于評定的模糊性因素實施定量化分析,避免某個因素的不確定性導致決策失誤,降低了各指標交叉作用帶來的影響,可全面解決早期人防工程存在的問題,其后果將更接近實際情況[16]。其基本步驟如下:

(1)確定評價指標集

根據(jù)評價指標體系建立評價指標集C={C1,C2,…,Cn},其中Ci為各指標層指標,i=1,2,…,n。

(2)確定評價矩陣

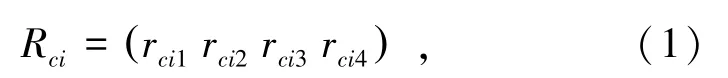

對指標集合C中的單因素Ci作單因素判斷,確定被評價對象對各模糊等級的隸屬度,隸屬向量Rci由式(1)表示為

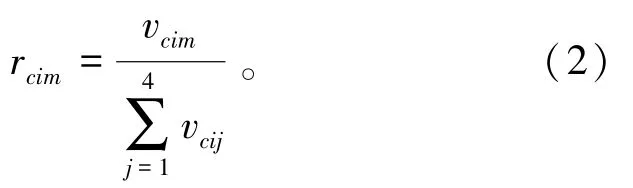

式中i=1,2,…,11;rcim為統(tǒng)計檢測資料中Ci應劃歸評語vj的頻率,m=1,2,3,4,且rcim由式(2)表示為

式中vcij為Ci應劃為評語vj的頻數(shù);vcim為Ci應劃為評語Vm的頻數(shù)。

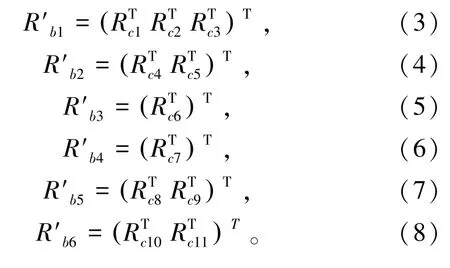

最終獲得各準則層指標的隸屬向量。各準則層指標隸屬向量組成的單因素評價矩陣R′bi(i=1,2,…,6)由式(3)~(8)表示為

(3)一級模糊綜合評價

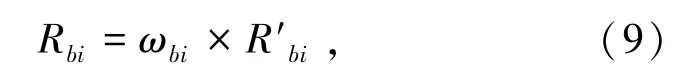

為考慮全部因素的影響,選取加權平均型模糊綜合評價模型,建立過程為相對矩陣相乘。對應指標層各因素對評語集合的隸屬向量Rbi由式(9)表示為

式中ωbi為相應的權重向量;R′bi為準則層指標的隸屬向量。

(4)二級模糊綜合評價

確定權重層各因素對評語集合的隸屬向量,組成二級模糊綜合評價矩陣,并與相應的權重向量ωa進行矩陣相乘,獲得準則層各因素對評語集合的隸屬向量Ra,由式(10)表示為

(5)綜合評價量化

結構安全綜合評價的量化分數(shù)W由式(11)[17]表示為

式中V為評語集合。

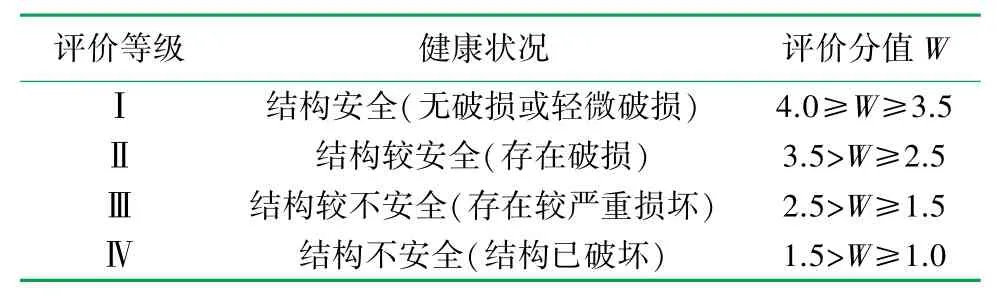

參考DB37/T 2955—2017[13],將早期人防工程安全評價分為4個等級,評語集為V={v1,v2,v3,v4},將評語賦值為v1=4、v2=3、v3=2、v4=1,可將各個等級vi組成評語集合的參數(shù)向量V=(v1v2v3v4)=(4 3 2 1),早期人防工程安全等級劃分見表2。

表2 早期人防工程安全等級劃分表

3 工程應用

3.1 淄博市某早期人防工程概況

山東省淄博市博山區(qū)某早期人防工程,建于20世紀70年代初期,原設計為平時閑置,戰(zhàn)時可做為人員掩蔽和物資儲存。屬于地道式人防工程,其工程全長為1 978 m、總建筑面積為5 512 m2、使用面積為3 062 m2。工程設置了35個出入口、覆土厚度為6 m、整體自然通風,其地上部分為鬧市區(qū)。

工程閑置多年,隧道內(nèi)存在積水、堿化、塌方等現(xiàn)象,磚石襯砌有裂縫,嚴重處有墻皮脫落等問題,如圖2、3所示。工程建成以來,隧道沿線周邊建設變化導致隧道所承擔荷載發(fā)生改變,且設計資料缺失,因此需要檢測工程的安全性。根據(jù)實測結果,采用上述多層模糊評價模型,對該早期人防工程進行安全評價。

圖2 隧道內(nèi)積水圖

圖3 隧道內(nèi)裂縫圖

3.2 工程安全評價

依據(jù)DB37/T 2955—2017[13]中各類危害的評判依據(jù),邀請業(yè)內(nèi)專業(yè)人士分級判定該工程各病害指標,評審小組為5人,評審結果見表3。

表3 早期人防工程安全評價表

3.2.1 一級綜合評價

(1)裂縫影響因素的安全性評價

統(tǒng)計指標C1“裂縫長度”中各安全等級的個數(shù)為vc1j,j=1,2,3,4。根據(jù)表3,C1中評審小組認為:安全等級為Ⅲ的有4人,占80%;安全等級為Ⅳ有1人,占20%;安全等級為Ⅰ、Ⅱ的有0人,占0%。由此可得C1各安全等級的頻數(shù):vc11=0、vc12=0、vc13=4、vc14=1。根據(jù)式(1)可得C1的隸屬度向量Rc1=(rc11rc12rc13rc14)=(0 0 0.8 0.2)。

同理可得,指標C2“裂縫寬度”的隸屬向量Rc2=(rc21rc22rc23rc24)=(0 0 0.8 0.2),指標C3“裂縫的深度”的隸屬度向量Rc3=(rc31rc32rc33rc34)=(0 0 1 0)。

根據(jù)式(9),可得“裂縫”的安全性綜合評價結果為Rb1=ωb1×R′b1=(0 0 0.854 0.146),即裂縫因素安全等級的隸屬向量。

同理可得,滲漏水的安全性綜合評價結果為Rb2=(0 0.2118 0.1412 0.647);被覆后空洞影響因素的安全性評價結果為Rb3=(0 0.4 0.2 0.4);位移變形影響因素的安全性評價結果為Rb4=(0 0.4 0.4 0.2);支護結構劣化影響因素的安全性評價結果為Rb5=(0 0.2 0.7 0.1);結構設計影響因素的安全性評價結果為Rb6=(0.1 0.7 0.2 0)。

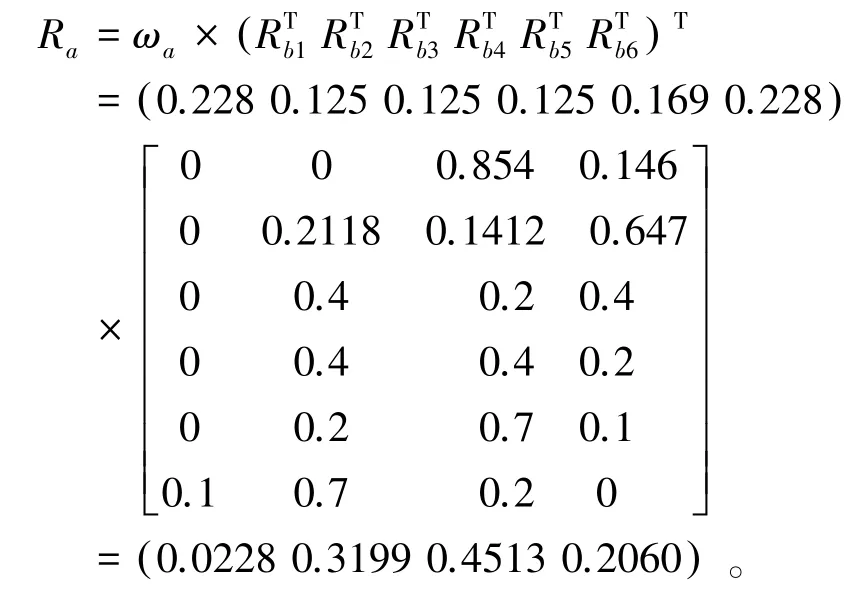

3.2.2 二級綜合評價

依據(jù)式(10),可獲得二級層次的綜合評價結果

以上安全評價結果顯示,2.28%的評審人認為該工程安全等級為Ⅰ;31.99%的評審人認為該工程安全等級為Ⅱ;45.13%的評審人認為該工程安全等級為Ⅲ;20.6%的評審人認為該工程安全等級為Ⅳ。有>50%的評審人認為該工程安全等級為Ⅱ以下,且認為安全等級為Ⅲ的評審人數(shù)量最多,因此認為本工程有較為嚴重的安全問題,但修繕后仍可繼續(xù)使用,需要重點關注,具體評價等級需對評價向量進行量化處理。

由式(11)可知,該早期人防工程的安全評價最終得分W=Ra·VT=2.16,根據(jù)表2的早期人防工程安全等級劃分標表,工程安全等級為Ⅲ級。

此早期人防工程檢測資料經(jīng)過專家討論論證,診斷結果為地道部分路段損壞嚴重,對結構安全具有嚴重影響,與文章推導結果基本一致。

4 結論

文章通過咨詢相關單位及整理現(xiàn)有資料,歸納了影響早期人防工程安全性的評價指標;運用乘積標度法,確定了在早期人防工程的安全性影響因素中,裂縫、結構設計指標是重要的優(yōu)先考慮因素,其中裂縫的長度及寬度占有較高權重,應當加強重視。運用模糊數(shù)學理論,建立了早期人防工程多層次模糊評價方法,對淄博市博山區(qū)某早期人防工程進行安全評價,得到Ⅲ級評分,與專家論證結果一致,驗證了該方法的可行性,為早期人防工程安全性評價提供了一種新思路。