裝配式鋼結構超低能耗建筑高性能ALC外墻施工技術*

蔡 倩,朱清宇,張 歡

(中建科技集團有限公司,北京 100070)

0 引言

超低能耗建筑主要依靠建筑本身的構造設計達到保溫隔熱節能功能,并采用供能設備和可再生能源達到建筑運行過程中的節能減碳效果。目前超低能耗建筑以手工建造方式為主,人力、物力消耗大,易受氣候影響,建筑垃圾多,施工工期慢,很難達到建筑全生命周期內施工節能減碳要求[1]。裝配式鋼結構建筑在施工階段有明顯優勢,屬于綠色環保型建筑結構體系,結合裝配式鋼結構建筑和超低能耗建筑,使我國建筑從施工階段至使用階段實現節能減碳。

在同一建筑中同時實現裝配式和超低能耗,需突破裝配式與超低能耗技術體系交叉融合的技術瓶頸,裝配式鋼結構建筑板縫較多,而超低能耗建筑要求高氣密性,裝配式鋼結構建筑易產生熱橋,而超低能耗建筑要求高保溫隔熱性能、無冷熱橋。針對上述難題,本文以山東建筑大學教學實驗綜合樓裝配式鋼結構超低能耗建筑項目為例,介紹裝配式鋼結構建筑外墻高氣密性關鍵節點施工技術、裝配式鋼結構ALC外墻保溫連續性施工技術、裝配式鋼結構ALC外墻上外窗的無熱橋高氣密安裝方式在超低能耗建筑中的應用。

1 工程概況

山東建筑大學教學實驗綜合樓項目位于山東省濟南市山東建筑大學新校區圖書信息樓南側,建筑面積 9 721m2,建筑高度 23.800m,地上建筑 6 層,主要功能為實驗室及研究室,以裝配式鋼結構超低能耗建筑為建設目標(見圖1)[2]。本項目是國內首個鋼結構裝配式的被動式建筑,為中德合作的被動式超低能耗示范項目,中國建筑股份有限公司科技示范工程,同時也是山東省第一批入選的被動式超低能耗綠色建筑示范工程。

圖1 山東建筑大學教學實驗綜合樓

2 ALC外墻關鍵節點氣密性施工技術

本項目外墻為200mm厚蒸壓加氣混凝土板(ALC外墻板),裝配式鋼結構建筑和ALC外墻板存在較多拼接縫和孔隙,因此裝配式鋼結構ALC外墻板體系要達到超低能耗建筑高氣密性要求,需對ALC外墻板板縫、ALC外墻板與鋼梁間縫隙、ALC外墻板與樓板間縫隙、ALC外墻板進行氣密性處理。

2.1 ALC外墻板安裝

將墻板預埋的鉤頭螺栓和安裝于主體結構的L形角鐵焊接。主體結構對應每塊ALC外墻板的中間位置上下各設置≥1個L形角鐵,在頂部鋼梁處焊接L形角鐵,底部樓板使用螺栓安裝L形角鐵。吊裝ALC外墻板至樓板安裝位置,ALC外墻板頂部和底部開孔安裝鉤頭螺栓,鉤頭螺栓與板材固定點距板端應≥80mm。調整位置后,將鉤頭螺栓與L形角鐵焊接,鉤頭螺栓與連接角鋼焊接搭接長度應≥25mm。外墻板安裝做法如圖2所示。

圖2 外墻板安裝做法

2.2 ALC外墻板板縫氣密性處理

蒸壓加氣混凝土板間縫寬一般約為5mm,通常采用打膠密封,但易開裂且耐候性差,無法滿足氣密性要求,并且不同材質間黏結效果差,不規則接縫不易處理,>4cm或<1cm接縫無法施工。鋪設網格布、抹抗裂砂漿使抗變形性能差、易開裂、現場濕作業多。因此ALC外墻板縫和鋼柱與ALC外墻板間縫隙采用水泥基材的無機柔性密封帶進行密封處理,將無機柔性密封帶粘貼在縫隙室內側的交界兩側面,從而阻隔室內側與室外側通過縫隙進行水氣、空氣流通,無機柔性密封帶與鋼板、ALC外墻板均有極強的黏結性,并且具有較強耐紫外線性能,使建筑全生命周期內可保持密封。

ALC外墻板間氣密性處理步驟如下:①先清理基層表面,使其無浮塵、脫模劑;②板縫內部用水泥砂漿填充抹平,墻板邊角處的破損也需采用水泥砂漿修補平整;③外墻板縫兩側涂抹氣密性涂料并粘貼無機柔性密封帶,密封帶在相鄰墻板交界兩側的粘貼寬度均≥50mm。

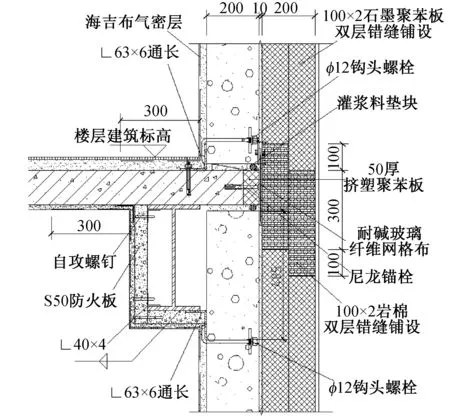

2.3 ALC外墻板與鋼梁銜接部位氣密性處理

ALC外墻板與鋼梁間存在許多縫隙,鋼梁邊緣較鋒利且H型鋼梁形狀特殊,不適宜采用氣密性膠帶整體粘貼密封。鋼梁材質與抹灰材質不同,抹灰在鋼梁上的黏結強度不夠,無法使用抹灰直接進行氣密性處理。可先采用S50防火板充當過渡層整體包裹鋼梁,S50防火板為水泥基材料,與抹灰層間有很好的相容性,抹灰層在防火板交界的邊角部位易開裂,可粘貼氣密性膠帶做增強處理。具體施工工藝如下:①先在鋼梁上焊接角碼,再用自攻螺釘連接安裝水泥基材質的S50防火板到角碼上,防火板全部包裹鋼梁;②S50防火板間交界處粘貼無機柔性密封帶,粘貼寬度均≥50mm;③S50防火板外側抹灰,防火板上抹灰層與ALC外墻板內側抹灰層連續,抹灰厚度>15mm。鋼梁部位節點如圖3所示。主梁與次梁的施工效果如圖4所示。

圖3 鋼梁部位節點

圖4 主梁與次梁施工

2.4 ALC外墻板大面墻板的氣密性處理

ALC外墻板含有較多非完全封閉性氣孔,需密封整個墻板面。外墻板大面氣密性處理方式如下:①采用抹灰砂漿進行大面抹灰,鋪貼網格布且抹灰厚度≥15mm;②采用大面無機柔性密封膜粘貼整體墻面,先清理墻面并涂刷氣密涂料,后粘貼無機柔性密封膜。本項目采用第②種方式,因抹灰砂漿處理濕作業多、工序繁雜、周期較長,且對砂漿抗裂性能要求較高,而大面粘貼無機柔性密封膜的施工方式較簡單方便、質量易把控。

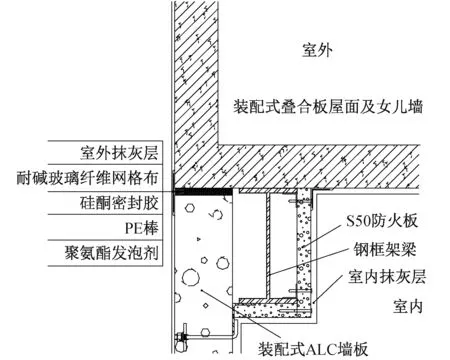

2.5 ALC外墻板與樓板銜接部位的氣密性處理

ALC外墻板與樓板間的橫向縫隙密封從內至外分別為聚氨酯發泡劑填充、PE棒填塞、硅酮密封膠封堵、耐堿玻璃纖維網格布及外部抹灰。ALC外墻板與樓板間下部內側縫隙采用砂漿填充,為避免ALC板與樓板間座漿不飽滿,導致氣密性差,故延伸抹灰至地面100mm以上。

3 裝配式鋼結構ALC外墻保溫連續性施工技術

3.1 大面ALC外墻板部位保溫技術

本項目外墻導熱系數設計值λ為0.18W/(m·K),外保溫方案為 200mm厚ALC外墻板+ 200mm厚石墨聚苯板保溫層[3]。根據外墻保溫設計要求,防止板間通縫帶來熱橋效應,故采用雙層保溫系統,首層采用點框粘,第2層采用滿粘。首層石墨聚苯板的粘貼面積率≥50%,排板宜按照水平順序,上下錯縫粘貼,陰陽角處做錯茬處理,保溫板的拼縫位置不得在門窗口四角處。采用雙層巖棉條作為防火隔離帶,與粘貼保溫板同步自下而上進行。隔離帶與基層滿粘,并增加錨固措施。隔離帶接縫應與上、下部位保溫板接縫錯開≥200mm。每m2保溫安裝≥6個錨栓。

3.2 部分外露鋼梁鋼柱的保溫施工技術

為盡量減少外圍護結構的熱橋節點,將鋼柱內縮,鋼梁外側外掛ALC外墻板,ALC外墻板將鋼結構包裹在內側,從而形成完整連續的無結構穿透外圍護體系,降低氣密性和熱橋處理難度。當局部鋼柱與鋼梁出現外露時,先在鋼柱和鋼梁凹槽內填充巖棉,然后采用水泥基防火板將鋼柱與鋼梁凹槽部位封閉平整,用于封閉的水泥基防火板與最外側立面平齊,水泥基防火板與相鄰ALC外墻板交接部位加鋪增強玻璃纖維網并抹灰,玻璃纖維網在交界處兩側寬度均≥100mm。將外露的鋼柱和鋼梁處理平整后進行大面外保溫作業,保證外保溫連續性。外露的鋼柱和鋼梁如圖5所示。巖棉填充鋼梁如圖6所示。

圖5 外露的鋼柱和鋼梁

圖6 巖棉填充鋼梁

4 外墻上外窗的無熱橋高氣密安裝方式

由于ALC外墻板承重荷載有限,為保證外窗安裝安全性,綜合安裝熱橋等因素,將外窗內嵌于ALC外墻板墻體靠外側部位,而非采用超低能耗建筑外窗外掛式安裝方式,并且ALC外墻板本身的導熱系數較低,可無須采用保溫附框再進行斷熱橋處理,具體施工工藝如下:①外窗安裝前,沿外門窗框內側邊緣1周粘貼防水隔汽膜,與窗框粘貼寬度≥15mm,并預留部分防水隔汽膜與外門窗口四周墻面粘貼;②采用自攻螺釘在窗框四周均勻安裝鍍鋅連接件;③將窗戶放至洞口,并調整定位,將鍍鋅連接件的另一端連接固定洞口加固角鋼,即外窗安裝完畢;④待外窗安裝完畢后,在外門窗口四周墻面粘貼預留防水隔汽膜,防水隔汽膜粘貼嚴密,不應形成內外貫通的縫隙;⑤單獨裁切防水隔汽膜,粘貼覆蓋鍍鋅連接件;⑥外窗與基層墻體間的縫隙外側采用防水透氣膜密封。

5 效果評價

本項目施工完畢后,采用鼓風門法檢測建筑物氣密性,即建筑物在室內外壓差為±50Pa時每小時換氣次數,氣密性檢測結果直接體現外圍護結構的氣密性施工效果。本項目鼓風門氣密性測試結果N50為0.155次/h,遠小于技術指標要求的 0.60次/h,表明采用的氣密性施工技術成功解決裝配式鋼結構與ALC外墻板多板縫和孔隙氣密性技術難點,取得優良的氣密性施工效果。

外墻熱工性能通過紅外熱成像方式進行檢驗,檢測時室外溫度為-8.4℃,室內溫度12.3℃,熱成像圖中顯示ALC外墻板與鋼梁交接熱橋部位的平均溫度為-14.2,-14.6℃。外墻大面溫度為-13.9℃,分別僅相差0.3,0.7℃,表明外墻熱工性能均勻,無明顯熱橋存在[4-5],外墻保溫施工連續且完整,無突出結構性熱橋存在。

本項目采用紅外熱成像儀從室內側對外窗部位進行檢測,檢測時的室外溫度為1℃,室內溫度為22℃,紅外熱成像顯示外窗與外墻銜接部位無明顯溫度異常的熱橋點,熱橋主要存在于玻璃與窗框銜接部位,該熱橋部位溫度為19.8℃,僅低于室內平均溫度2.2℃。

6 結語

本文主要針對裝配式鋼結構超低能耗建筑采用ALC外墻板體系時產生的氣密性、保溫連續性和無熱橋施工技術難點,根據不同節點特點,提出多種高氣密性關鍵節點施工技術、雙層外保溫連續性施工技術、外窗內嵌式無熱橋安裝方式等解決方案,取得較好的氣密性和紅外熱成像檢測結果。