家庭經濟困難大學生歧視知覺與利他行為的關系:寬恕的中介作用

李靜嫻 陳海東 申紫薇

摘 要|目的:探討家庭經濟困難大學生歧視知覺與利他行為的關系及寬恕的中介作用。方法:采用歧視知覺問卷、寬恕性特質量表及利他行為量表對1237名家庭經濟困難大學生施測,以探討歧視知覺對利他行為的影響機

制。結果:(1)家庭經濟困難大學生歧視知覺與利他行為具有顯著的負向關系;(2)寬恕在歧視知覺與利 他行為間起中介作用,歧視知覺可以通過降低寬恕,進而降低利他行為。

關鍵詞|家庭經濟困難;歧視知覺;寬恕;利他行為

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1?????? 問題提出

在精準扶貧工作中,習近平總書記提出扶貧要先扶志。單從經濟方面對家庭經濟困難大學生進行幫扶并不能解決其成長及個人發展問題,而由于經濟貧困導致的心理“貧困”可能才是要解決的關鍵問題。研究表明,家庭經濟困難大學生的心理健康水平較低[1,2],孤獨感較強[3]。

歧視知覺是指個體知覺到由于自己所屬的群體成員身份(如戶口身份、種族等)而受到有區別的或不公正的對待[4]。與客觀歧視相比,歧視知覺這一“心理現實”作為實際的變量影響著個體的心理與行為[5]。家庭經濟困難大學生會感知到來自他人的偏見和歧視、能感受到不公正的對待,因而產生負面情緒,部分貧困大學生為了避免感受來自他人的偏見而放棄申請學校的各種補助。謝其利等(2016)發現,歧視知覺通過影響社會支持及核心自我評價進而間接影響貧困大學生的心理健康水平[6]。余青云等(2018)發現歧視知覺是貧困大學生攻擊行為和睡眠問題的危險因素,歧視知覺可以通過提高拒絕敏感性和抑郁進而增加貧困大學生的攻擊行為,可以通過提高孤獨感和抑郁進而增加貧困大學生睡眠問題的風險[7]。

利他行為(Altruistic Behavior)是自愿幫助他人且不期望得到任何回報的行為[8]。利他行為作為最高層次的親社會行為,不僅對受助者及社會具有彌足珍貴的價值,還給助人者自身帶來諸多益處[9]。有研究顯示, 對于家庭經濟困難大學生來說,他們大多來自經濟不發達的農村地區,當他們來到位于城市的大學,會產生地域弱勢心理,在弱勢效應的影響下,其會傾向于表現更多的親社會行為[10]。因而,在經濟、地域等弱勢因素導致歧視知覺的心理背景下,雖然貧困大學生會表現出一定的心理健康和行為問題,但在親社會行為傾向這一積極心理品質上也表現突出,這中間可能存在積極的保護性因素或風險因素。近年來,隨著研究理論和研究方法的不斷發展,探究變量之間的作用過程,如中介效應,則有助于加深我們對問題的認識。

寬恕作為積極心理學的一部分已經成為越來越多的研究領域所關注的主題,近 30 年來,社會學家和實踐者越來越關注和探索寬恕及其能夠提升個人幸福感和改善人際關系的潛力。研究表明寬恕水平越高的人,其幸福感、生活滿意、健康關注、利他行為等正性心理健康指標也越高[11]。而社會比較理論 中的相對剝奪理論認為,個體主要通過與他人進行比較來評價自己的地位和處境,弱勢群體成員經常體驗到一種被剝奪基本權利的感覺,進而對其心理健康帶來負面影響,如導致抑郁或者憤怒等消極情緒[12]。因此,家庭經濟困難大學生歧視知覺對利他行為的負面影響可能是由于歧視知覺導致的相對剝奪感降低了寬恕水平而進一步導致的,即寬恕可能是家庭經濟困難大學生歧視知覺影響利他行為的中介變量。

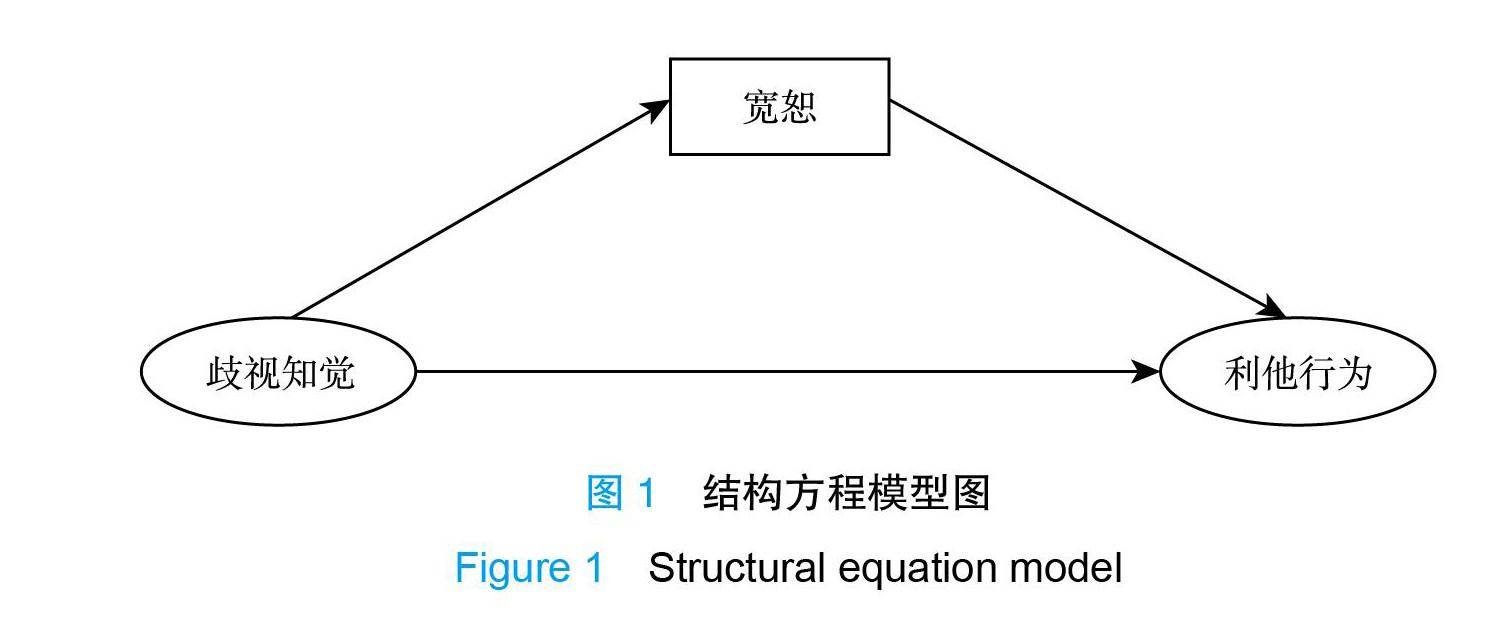

綜上,本研究對家庭經濟困難大學生歧視知覺、寬恕和利他行為之間的關系假設如下:(1)歧視知覺可以直接影響利他行為;(2)歧視知覺通過寬恕中介作用間接影響利他行為,三者的結構方程模型如圖1 所示。

2?????? 研究對象與工具

2.1?? 研究對象

選取廣東省三所本科高校經資助中心認定的家庭經濟困難大學生進行施測,獲得1147? 人的有效數據,其中男生 239 人,女生 908 人。

2.2?? 研究工具

2.2.1???????? 歧視知覺的測量

歧視知覺引用了謝其利所引用的申繼亮等(2009)編制修訂的歧視知覺問卷中的個體歧視知覺問卷部分[13],該問卷在其他研究者的研究中展示了良好的信效度、并且適用于大學生,問卷含 3 個條目,5 點計分(1= 完全不符合,5= 完全符合),總分越高表明個體的歧視知覺越強。

2.2.2???????? 寬恕的測量

本研究使用張登浩和羅琴修訂版的中文寬恕性特質量表。量表共包含15? 個條目,五級計分,其中第1、3、6、7 和 8 題反向計分,分數越高表示寬恕水平越高。

2.2.3???????? 利他行為的測量

摘自人性的哲學量表(Philosophies of Human Nature)中的利他行為維度,由 14 個項目組成,采用 6 級計分,分數越高表明個體利他行為的可能性越大。

3?????? 結果

3.1?? 共同方法偏差

由于本研究的數據均來源于問卷式的自我報告法,測量中可能存在共同方法偏差。根據周浩和龍立榮推薦的方法[14],采用Harman 單因素法進行共同方法偏差檢驗。采用驗證性因素分析,設定公因子數為 1,得到以下擬合指標:χ2/df=13.78,RMSEA=0.129,CFI=0.507,CFI=0.637。由此可知單一共同因子結構擬合結果不理想,說明本研究的數據不存在顯著的共同方法偏差問題。

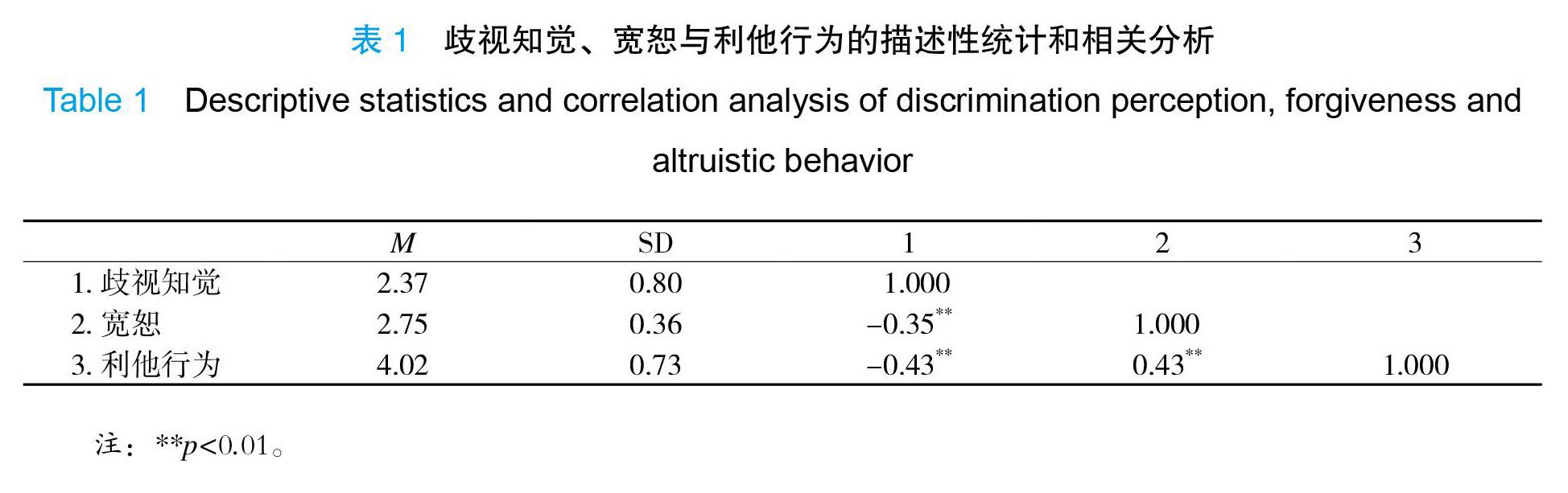

3.2?? 歧視知覺、寬恕與利他行為的描述統計和相關分析

歧視知覺與利他行為得分呈負相關,與寬恕得分呈正相關,具體見表 1。

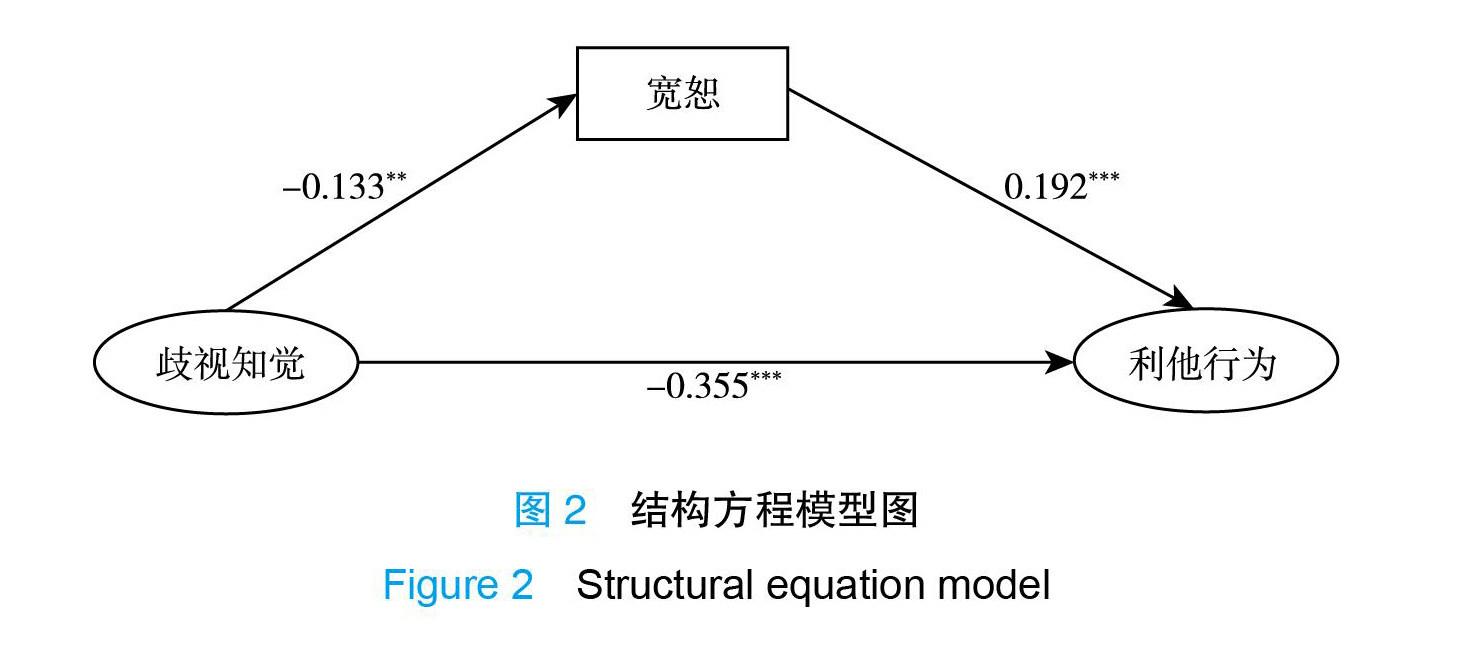

3.3?? 歧視知覺、寬恕中介作用的假設模型檢驗

根據研究假設建立了結構方程模型如圖 2 所示,模型的擬合指數為:χ2/df=4.81,RMSEA=0.058, CFI=0.92,TLI=0.90。從各項擬合指標可以看出,模型較好地擬合了實際觀測數據[15]。因此,我們將此模型作為本研究的結構方程模型。

由圖2 可以看出,歧視知覺既能直接預測利他行為,又能通過寬恕的中介作用間接影響利他行為。模型的通徑及其效應分解顯示,寬恕在歧視知覺與利他行為之間的中介效應值為 0.026。

3.4?? 中介效應檢驗

采用偏差校正的 Bootstrap 程序檢驗模型中介效應的顯著性。如果通徑系數 95% 的置信區間不包括 0, 表明中介效應顯著[5]。由表2 可知模型中的中介作用通徑的 95% 可信區間不包括 0,表明中介作用存在。

4?????? 討論

本研究探討了家庭經濟困難大學生歧視知覺與利他行為的關系,并進一步探討了寬恕在其中的中介作用。相關分析結果顯示,歧視知覺、寬恕水平、利他行為兩兩均呈顯著相關。這與以往的研究結論相一致, 也為進一步考察寬恕在歧視知覺與利他行為之間的中介作用提供了前提條件。

首先,研究結果驗證了假設一,即歧視知覺可以負向預測利他行為,這一結果與前人研究結果一 致[16,17]。說明家庭經濟困難大學生的歧視知覺水平越高,其產生利他行為的可能性就越低,反之,當個體主觀感知的歧視知覺相對較小時,他們更有可能從事使其在公眾眼中看起來更有利的行為,說明歧視知覺是家庭經濟困難大學生利他行為的風險性因素。根據壓力應對理論,歧視知覺是影響弱勢群體成員重要的壓力來源之一,他們知覺到的危險信息會導致其處于一種應激狀態,并最終導致一系列的壓力反應,如抑郁、焦慮等[18],這種由歧視知覺帶來的壓力狀態并不利于利他行為的發生。

其次,研究結果驗證了假設二,即寬恕在歧視知覺和利他行為之間起顯著的中介作用,歧視知覺高的個體可以通過降低個體的寬恕水平而降低家庭經濟困難大學生的利他行為可能性。根據社會比較理論中的相對剝奪理論[12],家庭經濟困難生可能會通過與他人進行比較來評價自己的地位和處境,進而容易體驗到一種被剝奪基本權利的感覺,這種相對被剝奪的感覺使得其在日常生活中面對矛盾沖突時更不容易寬恕,與之而來的憤怒情緒進一步不利于其利他行為的發生。大學生作為國家的希望與未來,培養和促進其做出更多的利他行為不僅有助于其身心健康發展,更有助于促進良好社會秩序發展[19]。這一

結論啟示我們,對家庭經濟困難生進行積極的心理健康教育,如客觀看待他人評價,培養客觀積極的自我認識,培養感恩情懷,以降低歧視知覺的負面影響,這對維護其心理健康,促進積極心理品質,如寬恕、利他行為的形成與發展具有重要意義。

基于上述分析,本研究驗證了家庭經濟困難大學生歧視知覺對利他行為的負性影響,并且存在“歧視知覺→寬恕→利他行為”的作用通徑。未來研究應致力于尋找其他的中介變量和通徑,并探討中介變量之間的相互作用以更全面地揭示二者的影響機制,為提升家庭經濟困難生的利他行為傾向,促進其心理健康水平提供科學全面的參考。

5?????? 結論

(1)家庭經濟困難大學生的歧視知覺對利他行為具有顯著的負向關系;

(2)?????? 寬恕在歧視知覺與利他行為間起部分中介重用,歧視知覺可以通過降低寬恕進而降低利他行為可能性。

參考文獻

[1]李金德,劉惠珍,伍業光.中國貧困大學生心理健康與經濟發展的相關性[J].中國學校衛生,2014

(7):1005-1007.

[2]廖軍和,歐陽儒陽,左春榮,等.貧困大學生感戴與主觀幸福感的關系:鏈式中介效應分析[J].中? 國臨床心理學雜志,2015(4):722-724,728.

[3]蒙麗楊.社會支持、自尊與農村貧困大學生孤獨感的關系[J].貴州師范學院學報,2015(6):64- 67.

[4]Pascoe E A,Richman L S.Perceived Discrimination and Health:A Meta-Analytic Review[J]. Psychological Bulletin,2009,135(4):531-554.

[5]劉霞,趙景欣,師保國.歧視知覺的影響效應及其機制[J].心理發展與教育,2011,27(2):216- 223.

[6]謝其利,宛蓉,張睿,等.歧視知覺與農村貧困大學生孤獨感:核心自我評價、朋友支持的中介作用

[J].心理發展與教育,2016,32(5):614-622.

[7]余青云,張靜.貧困大學生歧視知覺對睡眠問題的影響:孤獨感和抑郁的中介作用[J].現代預防醫? 學,2018,45(14):2596-2599.

[8]李丹,黃蕓.中學生利他態度和行為傾向的調查研究[J].心理發展與教育,1996,12(1):14- 16.

[9]金國敏,李丹.慈悲冥想對利他行為的影響及其認知神經機制[J].心理科學進展,2020,28(6): 978-986.

[10]樂國安,李文姣,王雪松.親子關系對自尊的影響:一項基于貧困大學生的研究[J].應用心理學, 2011(1):3-9.

[11]李湘暉.大學生寬恕現狀及其與心理健康的關系研究[J].現代預防醫學,2011,38(14):2763- 2766.

[12]Mummendey A,Kessler T,Klink A,et al.Strategies to cope with negative social identity:Predictions bysocial identity theory and relative deprivation theory[J].Journal of Personality and Social Psychology,1999

(76):229-245.

[13]申繼亮,胡心怡,劉霞.留守兒童歧視知覺特點及與主觀幸福感的關系[J].河南大學學報(社會科 學版),2009,49(6):6.

[14]周浩,龍立榮.共同方法偏差的統計檢驗與控制方法[J].心理科學進展,2004,12(6):942.

[15]鄭昊敏,溫忠麟,吳艷.心理學常用效應量的選用與分析[J].心理科學進展,2011,19(12): 1868-1878.

[16]Smart Richman L,Leary M R.Reactions to discrimination,stigmatization,ostracism,and other forms of interpersonal rejection:A multimotive model[J].Psychological review,2009,116(2):365.

[17]李海燕,申繼亮,王曉麗,等.歧視知覺比貧困更值得關注:從兩者對貧困與非貧困兒童行為的影響來談[J].中國特殊教育,2011(2):83 -89.

[18]Luhtanen R,Crocker J.A collective self-esteem scale:Self-evaluation of ones social identity[J]. Personality and Social Psychology Bulletin,1992,18(3):302-318 .

[19]李文輝,李蟬,沈悅,等.大學生共情對利他行為的影響:一個有調節的中介模型[J].心理發展與 教育,2015,31(5):571-577.

The Relationship between Discrimination Perception and Altruistic Behavior of College Students with Financial Difficulties: The Mediating Role of Forgiveness

Li Jingxian1,2?? Chen Haidong1???????? Shen Ziwei1

1.????? Lingnan Normal University, Zhanjiang;

2.????? College of Education for the Future, Beijing Normal University, Zhuhai

Abstract: Objective: To explore the relationship between discrimination perception and altruistic behavior of college students with financial difficulties and the mediating effect of forgiveness. Methods: There were 1237 college students with financial difficulties being tested by discrimination perception questionnaire, forgiveness trait scale and altruistic behavior scale to explore the mechanism of discrimination perception on altruistic behavior. Results: (1) There was a significant negative relationship between discrimination perception and altruistic behavior among college students with financial difficulties; (2) Forgiveness plays a mediating role between discrimination perception and altruistic behavior. Discrimination perception can reduce altruistic behavior by reducing forgiveness.

Key words: Financial difficulties; Discrimination perception; Forgiveness; Altruistic behavior