獨具特色的民居

有句俗語說得好:“金窩銀窩不如自己的狗窩。”有房才有家,才更有安全感和歸屬感。我國國土遼闊,人口眾多,各地的風俗習慣與自然條件差異很大,于是出現了形式多樣的房屋。

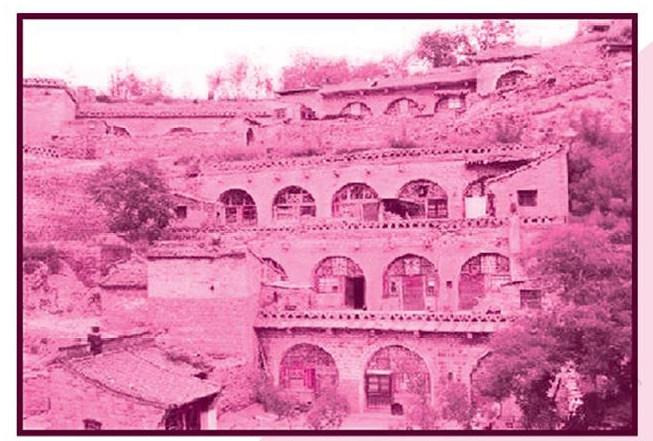

天圓地方的如“窯”之“洞”——窯洞

窯洞是依山勢,沿土壁開鑿出來的,與地面平行的拱頂洞穴,又稱橫穴,是古人最早創造的建筑形式。

黃土高原氣候干燥少雨、冬季寒冷、木材較少,但土層厚實、地下水位低,而黃土本身具有直立不塌的性質,十分適合挖掘窯洞。傳統的窯洞空間呈圓拱形,顯得輕巧而活潑,不僅利用了自然的特點,還體現了傳統思想中“天圓地方”的理念,更重要的是門洞處高高的圓拱加上高窗,在冬天的時候可以使陽光照到窯洞內側,居住十分舒適。

值得一提的是,毛主席在延安的窯洞里居住了13年,寫了《論持久戰》等大量著作,領導人民和軍隊進行了偉大的抗日戰爭與解放戰爭。

“世界建筑奇葩”——客家土樓

福建土樓是東方文明的一顆明珠,俗稱“生土樓”。土樓以石為基,以生土作為主要建筑材料,摻上細沙、石灰、糯米飯、紅糖、竹片、木條等,經過反復揉、舂、壓建造而成。樓頂覆以火燒瓦蓋,經久不損。因其大多數為福建客家人所建,故又稱“客家土樓”,分布于福建和廣東兩省。2008年7月6日,以永定客家土樓為主體的福建土樓被正式列入《世界遺產名錄》。

土樓大多為方形或圓形,尤以奇特的圓形土樓最富有客家傳統色彩。初溪土樓群中,直徑66米的集慶樓已達600歲高齡。位于永定縣的振成樓按八卦圖形設計,其神奇的構造傾倒世界。位于福建南靖的河坑土樓群的13座土樓,錯落有致地分布在山谷河道間,構成人與自然和諧共存的絕景。

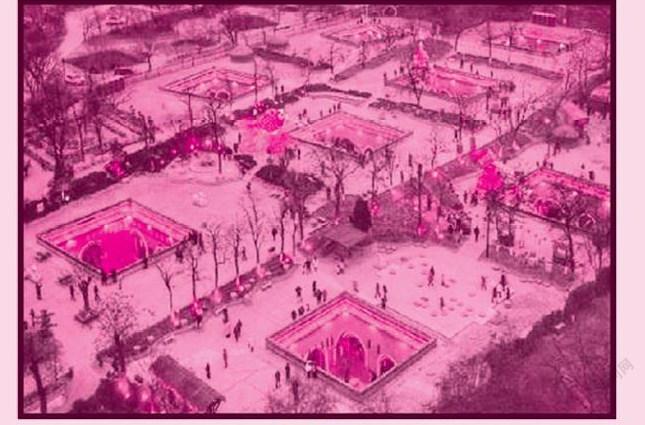

奇特的“地下四合院”——地坑院

地坑院也叫“天井院”“地陰坑”“地窯”,被稱為中國北方的“地下四合院”。

早在廟底溝文化時期就已經有了地坑院的雛形。地坑院具有堅固耐用、冬暖夏涼、擋風隔音、防震抗震的特點,冬季窯內溫度在攝氏10度以上,夏天保持在攝氏20度左右,人們稱它是“天然空調,恒溫住宅”。“進村不見人,見樹不見村”就是它的真實寫照。

地坑窯院建造頗具匠心。窯洞與大地相通,臥于大地之中,隨大地脈膊跳動。從上往下看,整個窯院為方形;站在院中看天空,天似穹窿,是天地之合的縮影,體現出方圓之美,是中國古代“天人合一”的哲學思想反映,是人與自然和諧共生的典型范例。

神秘的“東方古堡”——桃坪羌寨

桃坪羌寨,羌語稱“契子”,位于四川省阿壩藏族羌族自治州理縣桃坪鄉,是一個多民族聚居地,被稱為最神秘的“東方古堡”。

桃坪羌寨以高碉為中心,呈放射狀設置8個出入口,又以13個甬道織成四通八達的路網。墻體和墻體之間的巷道深幽,又因一些巷道上搭建了房屋,于是有了無數暗道。寨內人進出自如,而外來人卻如入八陣迷宮。

桃坪羌寨古民居又名“莊房”,底層圈養牲畜,中間一層住人,最高一層是“罩樓”,用于堆放糧食和雜物,房頂平臺用于打青稞、曬糧食。房頂壘有“小塔”,供奉的是白石神,充分體現了羌族人“人在畜上,神在人上”的傳統習俗。

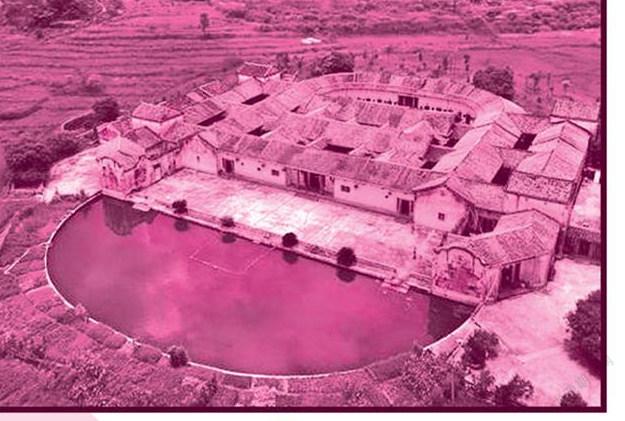

如同太極圖案——圍龍屋

圍龍屋主要是半圓形圍屋,主要分布在廣東省梅州市的興寧、梅江區、梅縣區等地,是典型的客家傳統禮制和倫理觀念以及風水和哲學思想的具體體現。

圍屋一般背靠山坡而建,其結構以中間的正堂或堂屋為基準。正堂一般是二進至三進,呈方形結構,分為上堂、中堂和下堂三進。正堂左右兩旁有同樣是方正結構的橫屋,簡稱為“橫”。自正堂向外以同心半圓形的房屋結構一層層擴張,每一層稱為一“圍”或一“圍龍”。圍龍屋前一般會有一個半圓形的水塘,使得總體看來如同一個太極的圖案:陸上屋為陽,屋前水為陰。

一座圍龍屋往往聚居著一個近親家庭,這就要求大家和睦共處,尊老愛幼。逢年過節,舉行活動,呈現出一派喜悅、祥和景象。本族人聚居在一起,便于動員集體的力量,克服遇到的種種困難。

中西合璧的杰出代表——開平碉樓

碉樓,分布在廣東省江門開平市,顧名思義,是“碉堡”與“樓宇”的結合,集防衛、居住的功能于一體,為中西建筑藝術相結合的多層塔樓式建筑。

開平碉樓在16世紀的明代后期就已經產生。當時的開平社會治安混亂,加上河流多,每遇臺風暴雨,洪澇災害頻發,當地民眾被迫在村中修建碉樓以求平安。鴉片戰爭以后,迫于生計,不少開平人出洋謀生。到了民國,戰亂頻繁。1922年12月,眾匪搶劫赤坎地區開平中學時,被鷹村碉樓探照燈照射,四處鄉團及時截擊,救回校長及學生17人。海外華僑聞訊十分驚喜,覺得碉樓在防范匪患中起了作用,因此在國外節衣縮食,集資匯回家鄉建碉樓。于是一座座碉樓就像雨后春筍般拔地而起。