基于加固效費比的砌體結構抗震加固方案優選方法研究

吳小賓,陳 鵬,高 峰

(中國建筑西南設計研究院有限公司,成都 610041)

近年來,強震災害不斷發生,影響范圍廣泛,大量建筑物在地震中受到不同程度破壞。汶川地震后,在聯合調查組所調查的375 棟建筑中,需要加固才能入住的有130 棟,占總數34.7%[1]。據統計,我國砌體結構形式占有較高比例,截止2009 年,北京、遼寧、四川等地住宅建筑砌體結構占比超過60%[2]。由于砌體結構延性和整體性較差,震后受損情況較為嚴重[3-4]。黨的十八大以來,國家將“地震易發區房屋設施加固工程”列入自然災害防治的“九大”工程,上升到國家戰略層面。提出合理的針對砌體結構的震后加固方案優選方法,對于指導開展既有完好建筑加固改造和災區震損建筑恢復重建工作,具有重要的理論價值與社會意義。

針對砌體結構加固,目前研究多為評價新加固方法對結構抗震能力的提升[5-9],僅有部分學者關注不同加固方法的綜合適用性比對以及加固方案優選。郎雪昌[10]以工程概算方法為理論依據,提出了各種常見加固方案的費用估算方法。鄭山鎖等[11]基于砌體結構加固費用數據進行了多元線性回歸,提出了砌體結構加固費用快速估算模型。李勤等[12]對理想點法進行了改進并研究建立了建筑結構加固方案優選模型。朱健等[13]采用增量動力方法,進行了結構加固前后地震損傷,并從經濟性角度對結構全生命周期抗震成本展開了對比分析。

砌體加固方法對比研究現有成果主要為采用簡化方式給出加固費用估算模型;或定性對比不同加固方案的實施特點,并采用模糊數學方法進行方案優選。優選方法多依賴于主觀工程經驗,缺乏定量化指標,對于實際工程應用指導作用有限。本文提出了加固效費比概念,建立了砌體結構加固效費比模型;基于加固效費比模型,提出了一套多目標的砌體結構加固方案優選新方法;并分析了結構層數、既有結構材料強度和震損程度等因素對方案優選決策結果的影響。

1 砌體加固效費比模型

1.1 常見砌體結構加固方法

砌體結構加固方法通常有以下幾種[14-17]:1) 外加圈梁構造柱,在無圈梁、構造柱的砌體結構外部增設圈梁、構造柱,能較好提升砌體結構延性和變形能力,但不能直接提升結構的抗震承載力;2) 鋼筋混凝土板墻加固,在原砌體墻一側或者兩側綁扎鋼筋網片后澆筑或噴射一定厚度混凝土,與原墻體形成“砌體-混凝土”組合墻,能大幅提升原墻體抗震能力,但較大程度減小了房屋使用面積,現場施工采用濕作業,施工周期較長;3) 鋼筋網砂漿面層加固,原理與鋼筋混凝土板墻加固類似,砂漿可手工抹或噴射,造價低于板墻加固,但構件承載力提升不大;4) 鋼筋網聚合物砂漿面層加固,在傳統鋼筋網砂漿面層加固基礎上,采用聚合物砂漿代替傳統水泥砂漿進行加固,相較之下,造價明顯增加,構件承載力有所提升。

由于砌體結構的板墻和面層加固方法應用較多,具有普遍適用性,本文主要針對鋼筋混凝土板墻加固、鋼筋網砂漿面層加固及鋼筋網聚合物砂漿面層加固三種方法進行了對比優選研究。

1.2 砌體結構抗震能力提升指標

采用《建筑抗震鑒定標準》(GB 50023-2009)[18]中關于砌體結構抗震能力的評價指標—樓層綜合抗震能力指數作為砌體結構加固前后抗震能力提升的定量指標。該參數綜合考慮了樓層含墻率、結構體系合理性、墻體材料實際強度、房屋整體性、連接構造可靠性、局部易損性等因素,通過計算得到,較為貼合工程實際。

1.3 技術路線及背景工程算例

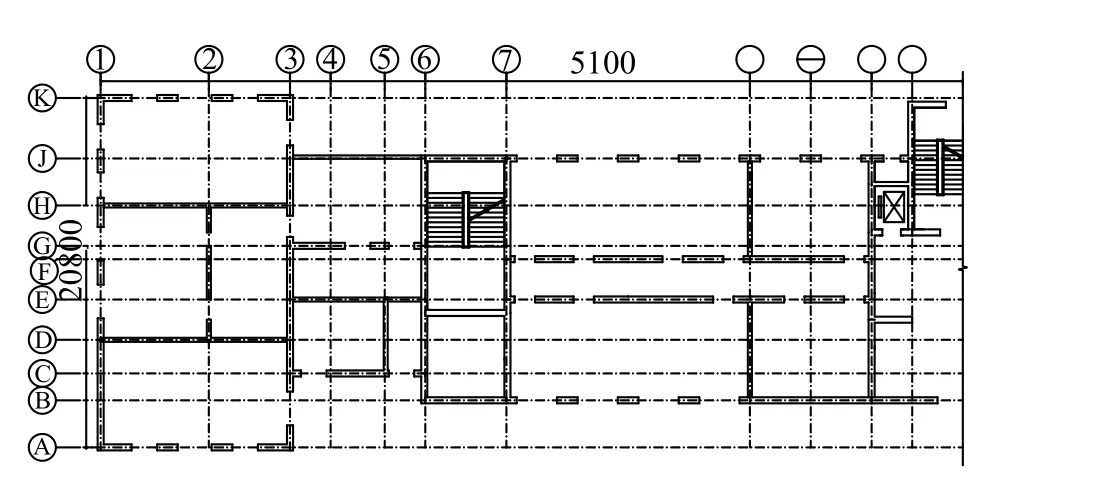

選取中建西南院老院辦公樓作為建立砌體結構加固效費比模型的背景工程案例。結構現狀如圖1 所示,標準層平面如圖2 所示。主樓五層,翼樓四層,總長約102 m,寬14.6 m,總高19.7 m,為我國典型的砌體結構形式。項目位于設防烈度7 度區(0.1g),但原建筑建于20 世紀50 年代,未考慮地震設防。

圖1 背景工程Fig. 1 Benchmark engineering project

圖2 項目標準層平面圖(對稱一側) /mmFig. 2 Plan layout of standard storey (half symmetric side)

根據標準[16]規定,結構屬于A 類建筑,加固后需要逐級進行第一級和第二級抗震鑒定以滿足抗震設防需求。A 類砌體結構在我國大量存在,且震后調查表明其震損情況較為嚴重。因而,以此工程為算例背景,建立砌體結構加固效費比模型,能反映我國目前普遍現存砌體結構的抗震加固需求現狀。

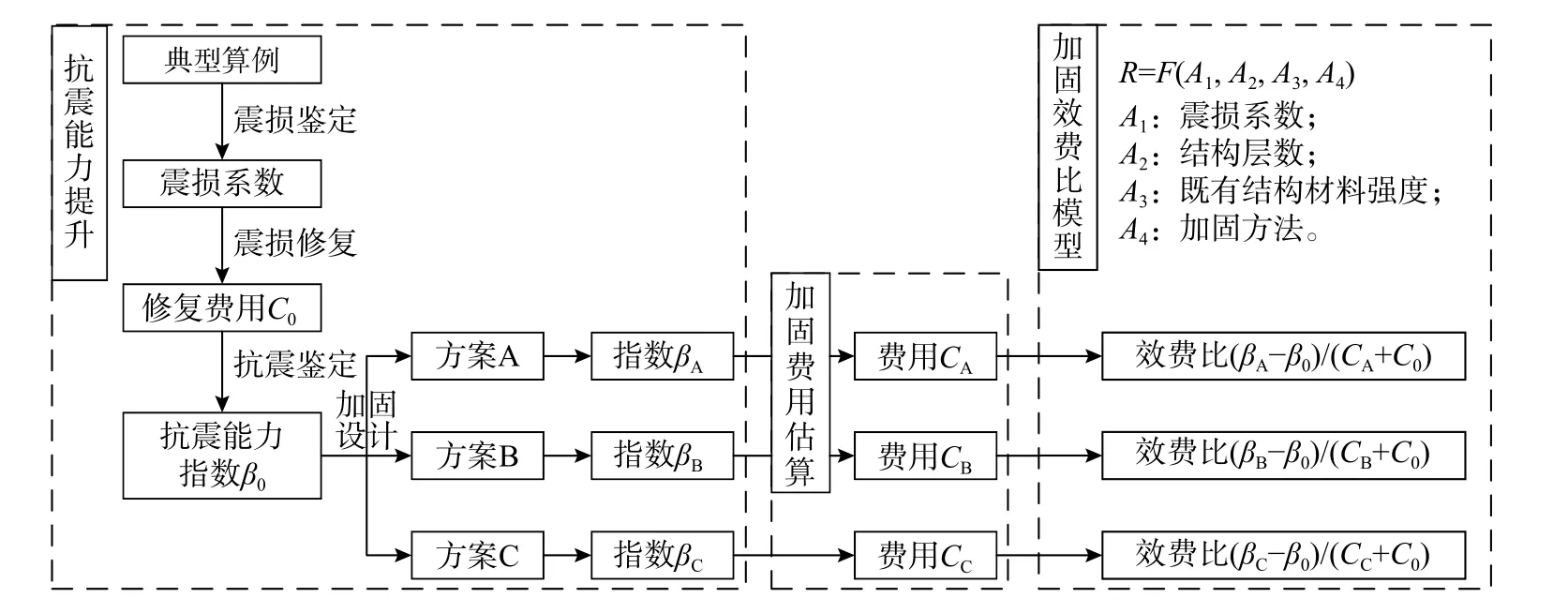

建立砌體結構加固效費比模型的技術路線如圖3 所示。模型基于典型砌體結構變參數算例,主要包括抗震能力提升計算以及修復加固費用估算兩部分。

圖3 建立砌體結構加固效費比模型技術路線Fig. 3 The procedure of establishing the cost-effective ratio model for masonry buildings

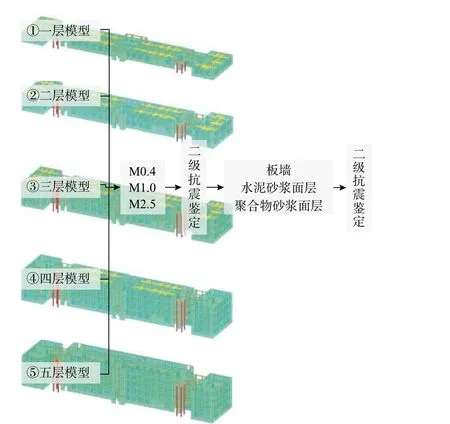

1.4 抗震能力提升計算

針對背景工程進行變參數建模計算,在確定變參數的過程中,充分考慮到砌體結構關鍵控制因素,將砌體結構樓層數和砂漿強度作為變量:樓層指定從1 層~5 層(選取標準層建模),既有結構砂漿強度分別假定為M0.4、M1.0 和M2.5。加固方案為板墻加固、水泥砂漿面層加固和聚合物砂漿面層加固。抗震能力提升指標計算流程如圖4所示。對變參數模型進行二級抗震鑒定計算,得到砌體結構加固前樓層綜合抗震能力指數;對各變參數模型采用三種方法進行加固設計,并進行二級抗震鑒定計算,得到加固后模型的樓層綜合抗震能力指數;將加固前后樓層綜合抗震能力指數的差值,作為結構抗震能力提升的定量指標。

圖4 砌體結構加固前后抗震能力提升變參數計算Fig. 4 Parameter calculation on the seismic ability increasement of masonry building after strengthening

以3 層結構,不同材料強度砌體計算過程為例,樓層綜合抗震能力指數提升計算結果如圖5所示。標準[18]規定,二級抗震鑒定計算得到樓層綜合抗震能力指數結果以1.0 為限值,指數大于限值則表示抗震鑒定通過。結果表明:加固前結構抗震能力較弱,經加固設計后,所有樓層均能滿足相關要求;其中,板墻加固的抗震能力提升較為顯著地大于其余兩種方案。

圖5 典型計算結果Fig. 5 Typical calculation results

1.5 費用計算及震損影響

對于各變參數模型所對應的不同加固方案,如圖4 所示的1 層~5 層、M0.4~M2.5、三種不同加固方案,總計45 個不同加固方案,進行了修復和加固工程量的統計,以工程量乘以綜合單價的方式對各變參數模型不同方案的總費用進行估算。

為計入結構震損帶來影響,根據《建筑震后應急評估和修復技術規程》(JGJ 415-2017)[19]中相關規定,考慮在結構加固前,采用壓力注漿方式進行修復,修復后的墻體可按原墻體計算側向剛度和承載力。將修復費用計入加固總費用,從而間接考慮震損影響。采用損傷折減系數,定義震損程度:

式中:a為墻體斜裂縫的水平投影長度;l為墻體總長度。

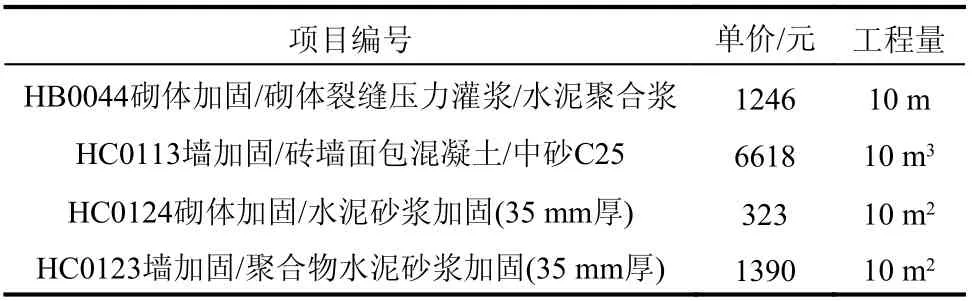

加固和修復工程綜合單價均參照《四川省維修與加固工程定額》[20],如表1 所示。綜合單價包括了人工費、材料費、機械費、管理費和利潤等,能較為合理且綜合地反映不同單位加固工程的定額費用。

表1 加固與修復工程綜合單價Table 1 Comprehensive unit price of strengthening and repairment project

1.6 加固效費比模型

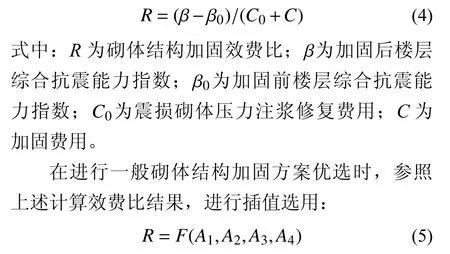

基于典型砌體結構工程,設計了一系列變參數模型,獲得了不同砌體結構在不同加固方案下的抗震能力提升程度和費用估算結果,并進行了歸一化處理,建立了考慮多元參數的砌體結構加固效費比模型。砌體結構加固效費比按下式計算:

式中:A1為震損系數(損傷折減系數η);A2為砌體結構層數(1~5);A3為既有結構材料強度;A4為不同加固方法(板墻、砂漿面層、聚合物面層)。其中,在實際工程應用時,震損系數和既有結構材料強度由現場一級抗震鑒定得到。

在震損系數0.85 條件下,加固效費比模型如圖6 所示。以3 層砌體結構,既有結構材料強度1.20 MPa 為例,通過線性插值可得到三種方案的加固效費比值(圖中紅點所示),可作為后續定量優選參數。通過效費比模型三維曲線,可得到三種加固方案的應用特點:1) 不同砌體結構加固方案的效費比受結構層數影響較大,受既有結構材料強度影響相對較小;2) 板墻加固方案在3 層及以上結構加固中具有更高的效費比;3) 水泥砂漿面層與鋼筋網聚合物砂漿面層加固效費比變化規律相似;4) 聚合物砂漿面層效費比值普遍較低,主要由于聚合物砂漿單價較高,單位加固成本提升的抗震能力小于水泥砂漿面層。

圖6 砌體結構加固效費比模型Fig. 6 The model of cost-effective ratio for masonry buildings

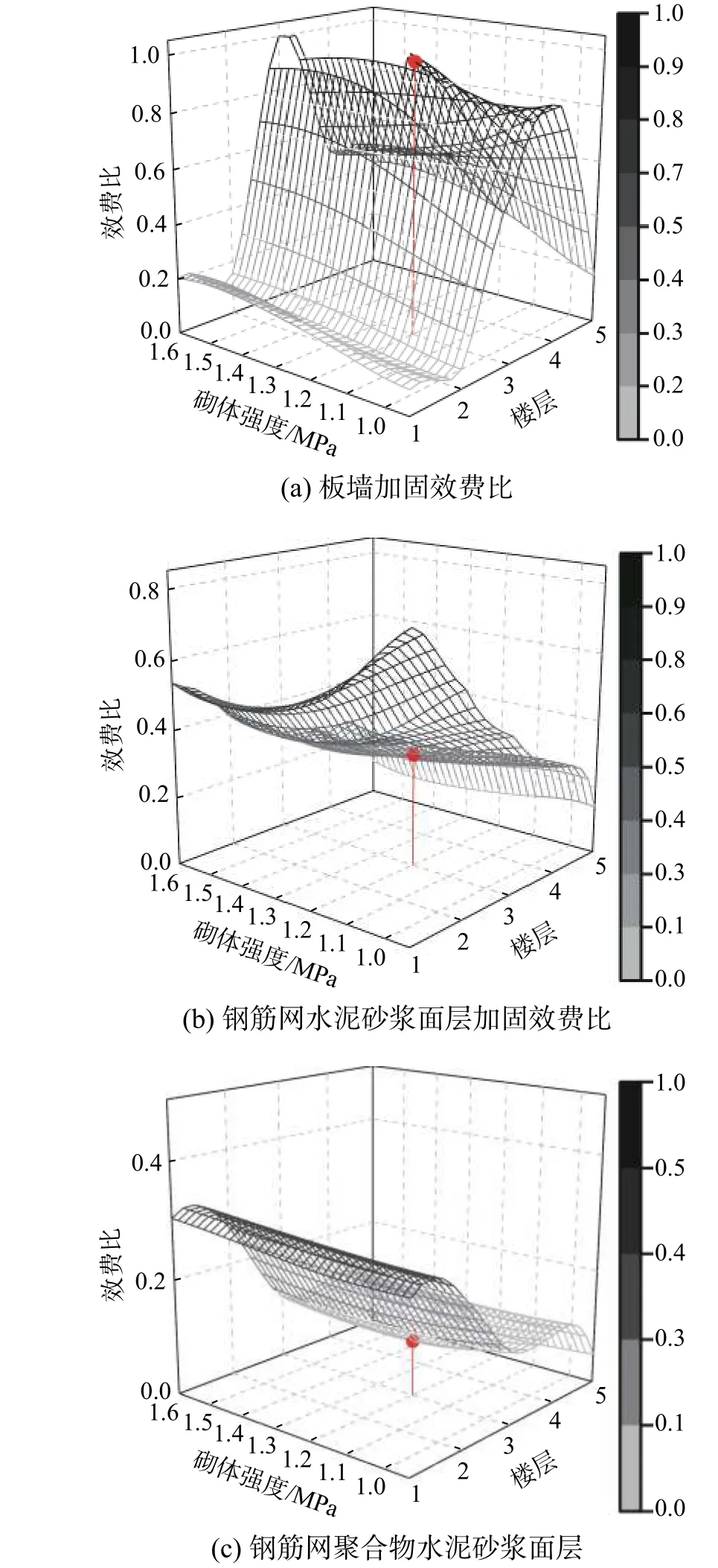

圖7 為1 層和3 層砌體結構不同加固方案效費比值受震損系數的影響。結果表明:震損系數對效費比模型的影響比較復雜,受到層數、加固方法和材料強度等多因素共同影響;對于層數相同砌體結構,水泥砂漿與聚合物砂漿加固效費比受震損情況影響類似,與板墻加固規律相反;不同材料強度模型受震損系數影響的變化情況基本一致,且呈現線性變化規律;在多數情況下,震損系數對效費比的影響較小,對低層砌體結構的影響程度要大于中高層砌體結構。

圖7 震損情況對加固效費比影響Fig. 7 Influence on the strengthening cost-effective ratio by different seismic damaged levels

2 理想點優選算法

2.1 算法簡述

理想點法(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution, TOPSIS)是一種常用的組內綜合評價方法,其能充分利用原始數據信息精確反映出各方案之間的差距。該方法對于數據分布及樣本含量沒有嚴格限制,數據計算簡單易行。

2.2 算法流程

TOPSIS 算法流程[21]如下:

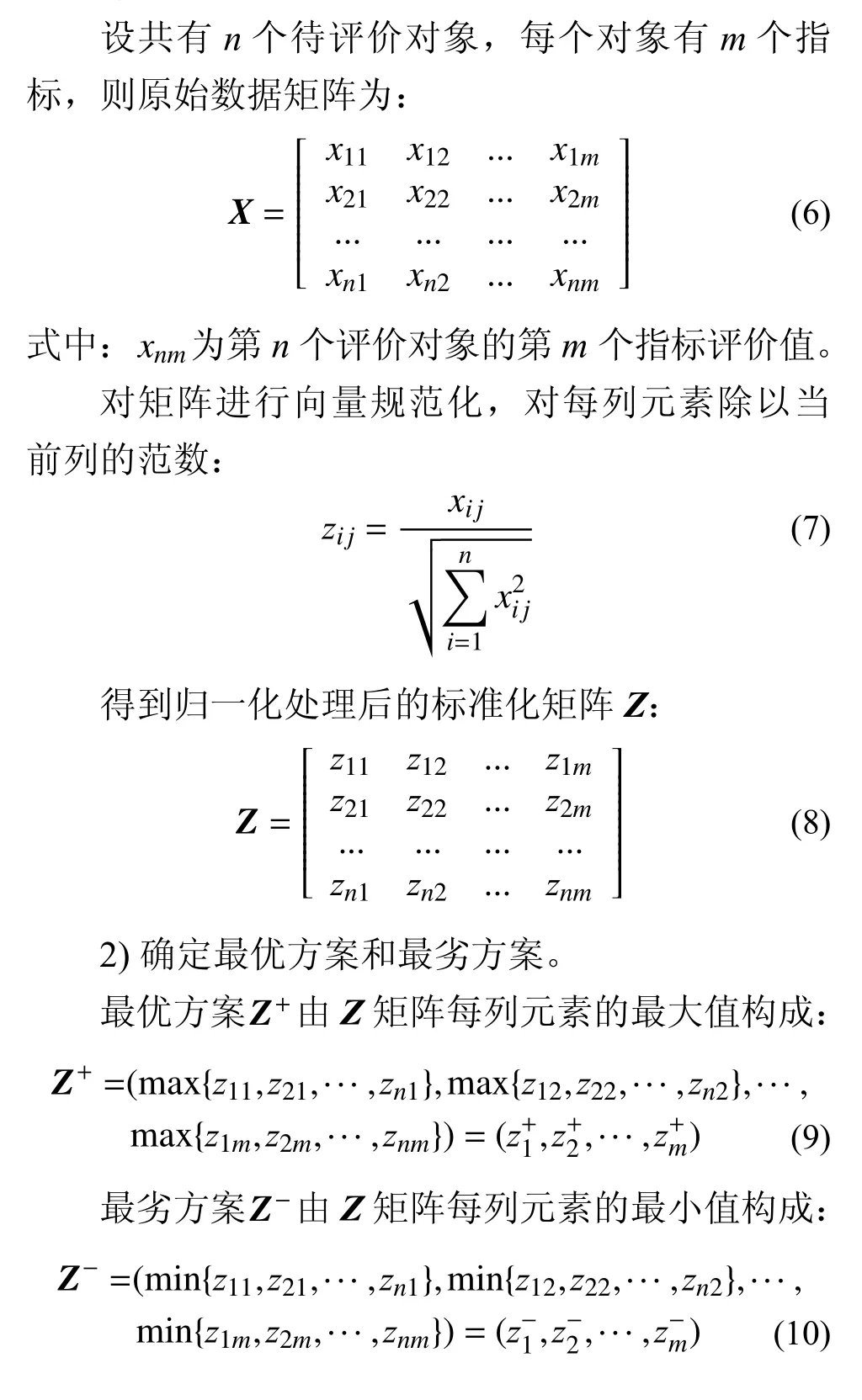

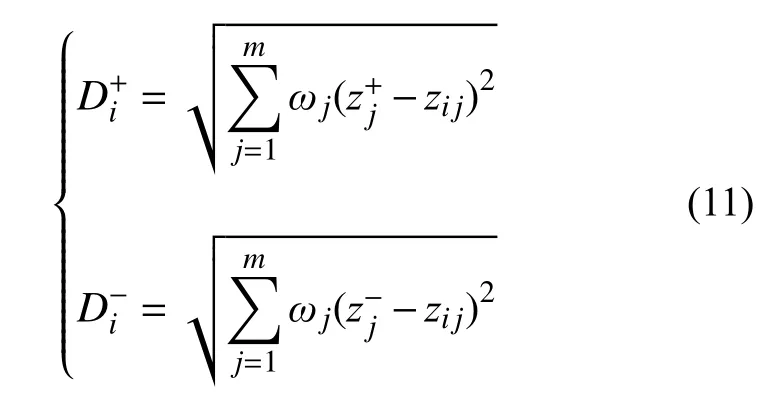

1)構造歸一化初始矩陣。

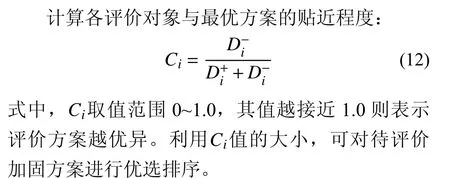

3)計算各評價方案與最優方案的接近程度。

計算各評價對象與最優方案、最劣方案的接近程度:

式中,ωj為第j個評價指標的權重系數,根據專家評估法或根據實際情況確定。

3 基于效費比的砌體加固優選方法

基于建立的砌體結構加固效費比模型,結合理想點優選算法,提出了考慮震損的砌體結構加固快速優選方法,其優選流程如圖8 所示。

圖8 基于效費比的砌體結構震損加固優選方法Fig. 8 Optimal selection method of strengthening scheme for seismic damaged masonry buildings based on cost-effective ratio

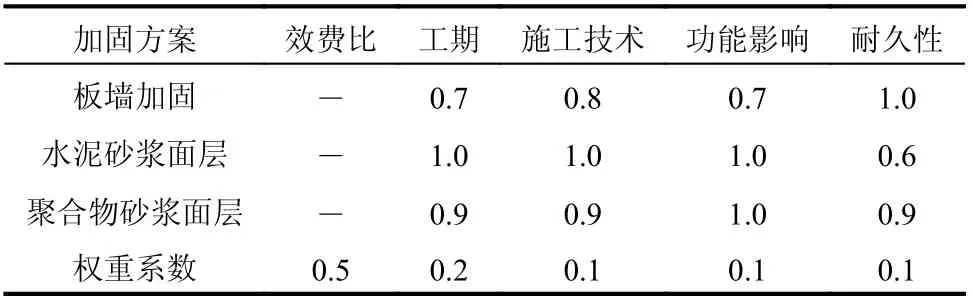

優選方法首先針對完好或震損砌體結構,進行現場結構鑒定,確定震損系數、既有結構材料強度和結構樓層數;將現場鑒定參數輸入加固效費比模型,得到各待評價方案的加固效費比值,作為方案優選中的重要定量指標;采用專家打分法或按照實際情況確定各評價方案的定性指標參數以及權重系數;通過理想點優選算法計算各方案的貼近系數,以貼近系數值Ci來對各評價方案進行排序,得到優選結果。

4 優選方法影響因素分析

采用砌體結構加固方案優選新方法,針對一般砌體加固工程案例進行方案優選,以驗證其適用性,并分析效費比參數對加固優選結果影響。算法指標輸入參數見表2。

表2 優選驗證算例輸入參數Table 2 Input parameters of the optimal selection calculation verification cases

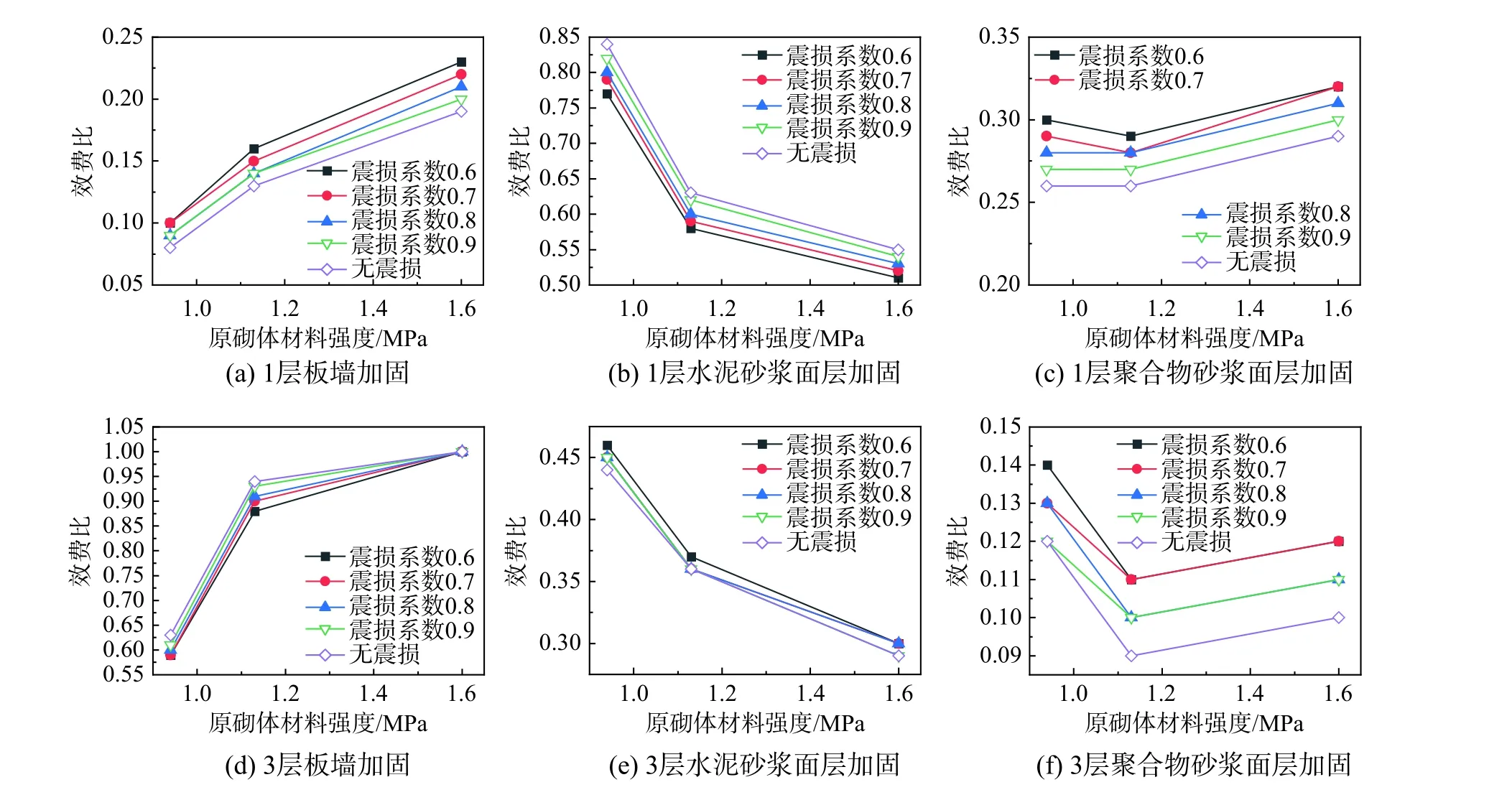

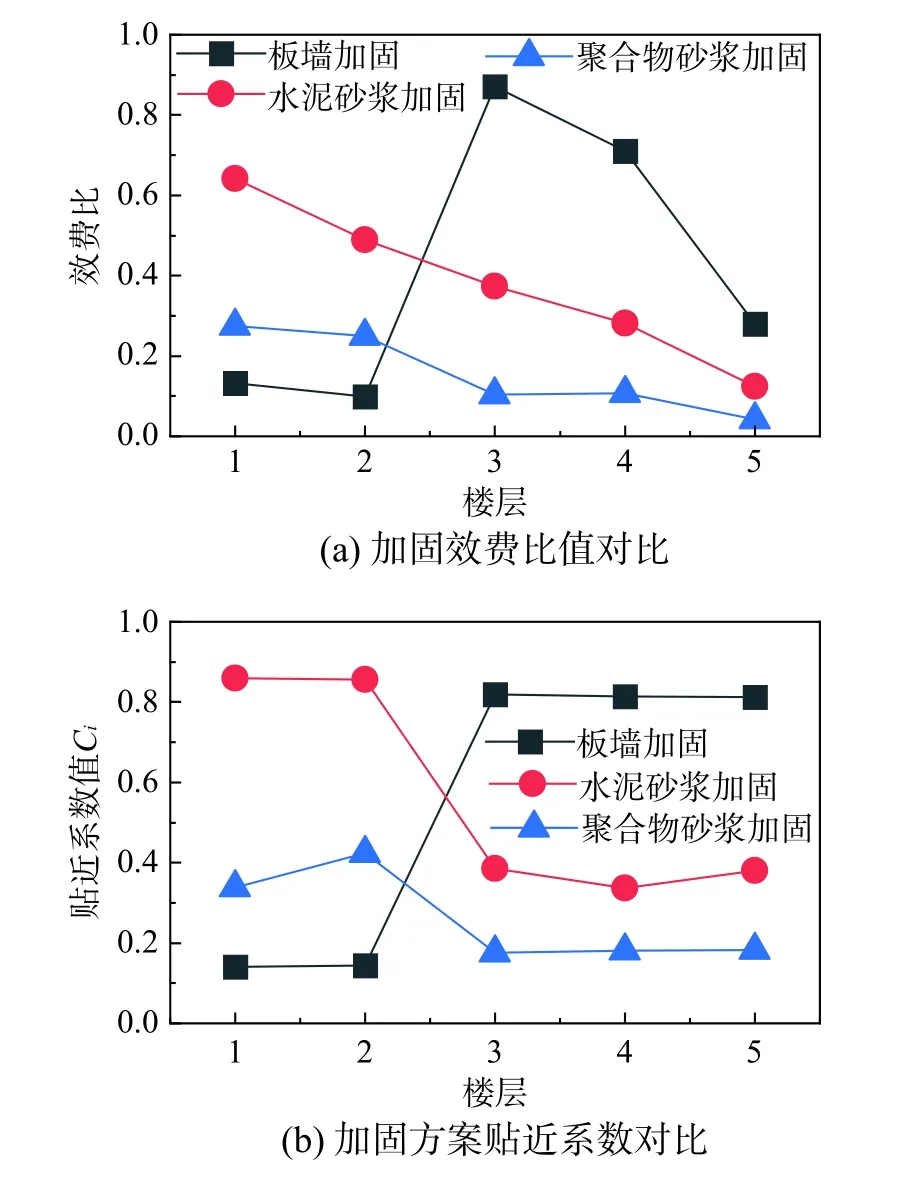

4.1 結構層數對加固方案決策影響分析

以震損系數為0.85,既有結構砌體抗壓強度設計值1.10 MPa,層數1 層~5 層砌體結構為例,進行加固方案的優選比對。其余指標及權重系數參數見表2。經過如圖8 所示方法優選,得到三種加固方案在不同砌體樓層假定下的加固效費比值和貼近系數值Ci如圖9 所示。優選結果表明:結構樓層對于方案加固效費比影響較大;對于低矮砌體結構(1 層~2 層),水泥砂漿和聚合物砂漿加固效費比大于板墻加固,而板墻加固的效費比對樓層數較高的砌體結構較高;由于指定效費比相對權重偏大,優選貼近系數值變化規律基本與加固效費比值變化規律一致。

圖9 不同樓層加固方案優選對比Fig. 9 Comparison of the optimal selection results for masonry buildings with different number of storey

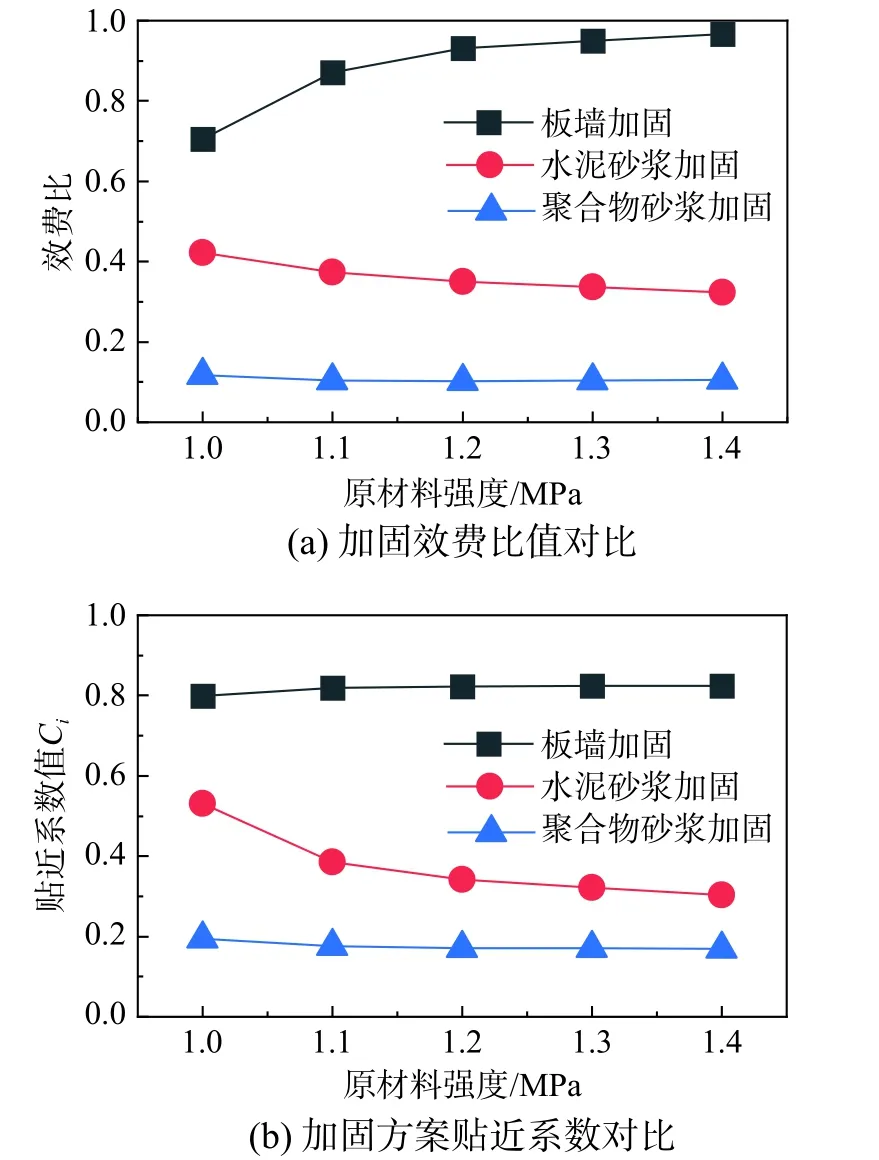

4.2 既有結構料強度對加固方案決策影響分析

以震損系數為0.85,2 層砌體,既有結構砌體抗壓強度設計值1.0 MPa~1.40 MPa 為例,進行加固方案的優選比對。三種加固方案在不同材料強度假定下的加固效費比及優選結果如圖10 所示。優選結果表明:既有結構材料強度對于方案加固效費比影響程度不一,當強度值小于1.10 MPa時,板墻加固方案效費比變化較大,隨強度增加而快速增加,當強度值大于1.10 MPa 以上時影響較小;水泥砂漿和聚合物砂漿變化規律較為一致,隨材料強度增加而效費比降低;板墻方案則相反。

圖10 不同既有結構材料強度加固方案優選對比Fig. 10 Comparison of the optimal selection results for masonry buildings with different material strength

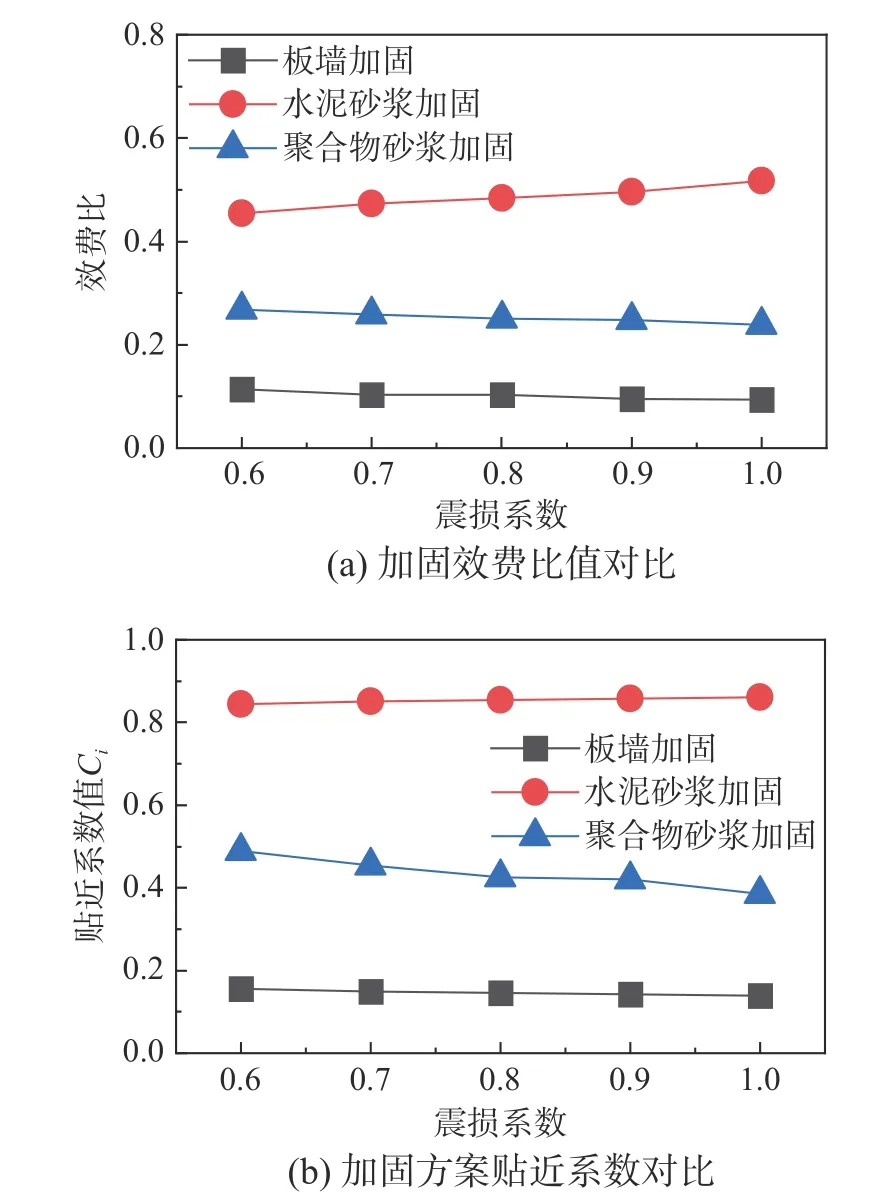

4.3 震損程度對加固方案決策影響分析

以2 層砌體,既有結構砌體抗壓強度設計值1.10 MPa,震損系數0.6~1.0 結構為例,進行加固方案的優選比對。三種加固方案在不同結構震損情況假定下的加固效費比及優選結果如圖11 所示。優選結果表明:隨著震損程度的增加,板墻和聚合物砂漿加固效費比略微增加,砂漿加固則相反。但總體而言,震損系數對于加固效費比的影響不明顯。

圖11 不同砌體震損系數加固方案優選對比Fig. 11 Comparison of the optimal selection results for masonry buildings with different damaged level

震損系數對效費比影響不顯著的主要原因為:震損裂縫進行修復的壓力注漿費用占加固總費用的比例較小。本文以將裂縫修復費用計入加固總費用的方式來間接考慮結構震損對效費比的影響。在加固前對裂縫進行壓力注漿修復,對于裂縫修復后的構件抗震能力,按照規程[19]規定:“墻體裂縫采用壓力注漿修復,按照原墻體材料強度等級計算修復后墻體的側向剛度和承載力”。按照此假定進行計算,震損砌體修復后抗震能力評價較為簡化。

5 結論

本文基于樓層綜合抗震能力指數以及修復和加固費用估算,提出并建立了砌體結構不同加固方案的效費比模型。基于此模型,結合理想點算法,建立了一套考慮震損的砌體結構加固方案優選方法,并進行了方案優選影響因素分析,得到以下結論:

(1) 提出砌體結構加固優選新方法,首次引入了定量參數—加固效費比,考慮因素更加綜合多樣。與既有優選方法相比,減小了主觀因素對優選結果的影響,有效結合了客觀實際,結果更具說服力。

(2) 優選新方法主要基于砌體結構的加固效費比模型,該模型基于典型工程案例,通過大量變參數模型的樓層綜合抗震能力指數計算以及修復、加固費用估算得到。模型能在一定程度上代表多數常規砌體結構的加固效費比情況,且具有考慮因素綜合多樣、應用簡潔、快速的特點。

(3) 砌體結構加固效費比值,以及基于效費比的優選結果受結構層數的影響較大。通常情況,對于1 層~2 層低矮砌體,砂漿和聚合物砂漿面層加固效費比較高,而對于3 層~5 層砌體,板墻加固效費比較高。

(4) 既有結構材料強度對加固效費比的影響呈現出非線性變化規律,材料強度較低時影響較大,大于1.10 MPa 后影響較小。

(5) 震損程度對于加固效費比的影響不明顯。主要原因在于僅將裂縫作為表征震損的參數,且裂縫的修復費用占比較少;以及修復后結構抗震能力的估算方法較為簡化,不能全面、準確反映震損修復后對效費比影響。后續應結合相關研究進展,對于震后砌體結構特別是采取一定修復措施后的結構抗震能力進行更準確地評估,以此作為效費比計算依據。