廈門馬拉松賽事品牌周期演進特征與應對策略

張紅艷,郭法博

(1.廈門城市職業學院體育教學部,福建 廈門 361008;2.中國人民解放軍海軍士官學校基層管理系,安徽 蚌埠 233000;3.浙江大學教育學院,浙江 杭州 310028)

近些年,馬拉松賽事成為大眾參與較多的體育運動休閑方式。數據顯示,全國舉辦馬拉松賽事從2010年的13場飆升到2019年的1 828場次(712.56萬人次參與),10年時間馬拉松賽事數量翻了將近140倍[1]。2019年,全國已有300個城市舉辦了馬拉松賽事,占地級行政區城市數量的89.02 %。馬拉松賽事因其獨特的產業復合基因、較低的區位資源需求、較好的群眾體育基礎,已成為各級地方政府借以打造城市品牌、提升城市形象、推動城市高質量發展的選擇[2]。

廈門馬拉松(原名:廈門國際馬拉松賽)自2003年開始舉辦,至2022年已有20年歷史。2021年2月,世界田聯宣布廈門馬拉松獲“世界田聯精英白金標賽事”,廈門馬拉松躋身于世界13個頂級馬拉松賽事之一。2019年,中國最具贊助價值馬拉松賽事TOP100榜單顯示,廈門馬拉松位居全國第二。廈門大學品牌與廣告研究中心(2017)評估廈門馬拉松的累計品牌價值超42 625萬元人民幣[3]。廈門馬拉松用了不到20年的時間就被打造成與北京馬拉松(1981年開始)、上海馬拉松(1996年開始)比肩的品牌賽事。那么,為何廈門馬拉松成長如此之快?廈門馬拉松對其他城市馬拉松的經驗與啟示有哪些?對此,本研究梳理廈門馬拉松品牌打造策略的演進歷程,明確廈門馬拉松品牌成長的階段特征,分析廈門馬拉松品牌現狀問題,提出相應的發展策略。這既有助于廈門馬拉松建立強勢品牌,也可以對其他城市馬拉松品牌的打造提供借鑒與參考。

1 馬拉松賽事品牌生命周期的特征

界定品牌生命周期的含義和特征是研究體育賽事品牌生命周期的理論基礎,更是研究品牌生命周期的重要內容,直接照搬品牌生命周期的一般性規律和邏輯就失去了針對性研究馬拉松賽品牌生命周期的現實意義。對馬拉松賽品牌生命周期規律的研究,能夠幫助我們達到了解品牌內在成長規律、整體性把握賽事實施情況、評估方案優劣、減少預算及風險、加速品牌進入成熟期等[4]目標,全方位推動馬拉松賽事品牌進程。

1.1 品牌生命周期簡述

品牌是強有力的資產,并不僅僅是一個名稱或一個象征,它表達了消費者對某種產品及其性能的認知和感受——該產品或服務在消費者心中的意義。[5]品牌生命周期(Brand Life Cycle)是一個品牌從誕生到消亡的過程,傳統品牌生命周期指的是品牌由導入期到衰亡期的消亡過程。并非所有品牌都會經歷完整的生命周期,“殘期”是普遍現象,“衰亡期”殘期是主要研究內容。

品牌的載體是企業及其產品(有形產品和無形服務)。一般來說,品牌生命周期的研究分析主要依托產品生命周期理論和企業生命周期理論。產品生命周期指產品在市場上的銷售潛量和盈利率的發展趨勢[6],在市場學中指一代產品從進入市場到退出市場所經過的時間[7]。產品不可避免地從新興、旺銷、滯銷直至淘汰退出[8],呈“S”型分布[6],導入期和成長期是產品生命周期的最初階段,成熟期意味著市場占有量趨于穩定,衰退期則是產品步入消亡的階段。企業生命周期指企業從創立到消亡的過程,伊查克(lchak Adizes)以企業的盛年期為分界點將其劃分為成長與老化兩個階段。在產品、企業和品牌結合的研究過程中(圖1),很容易將品牌、企業的發展規律和它所依附的產品混淆,誤認為品牌、企業生命周期遵循產品生命周期規律必然走向滅亡。[9]品牌可以依附在不同產品上[10],通過產品創新從理論上超越傳統的品牌生命周期,延續品牌生命力,知名品牌和企業的新產品可以依托品牌影響力快速進入成熟期。

1.2 馬拉松賽事品牌生命周期的特征

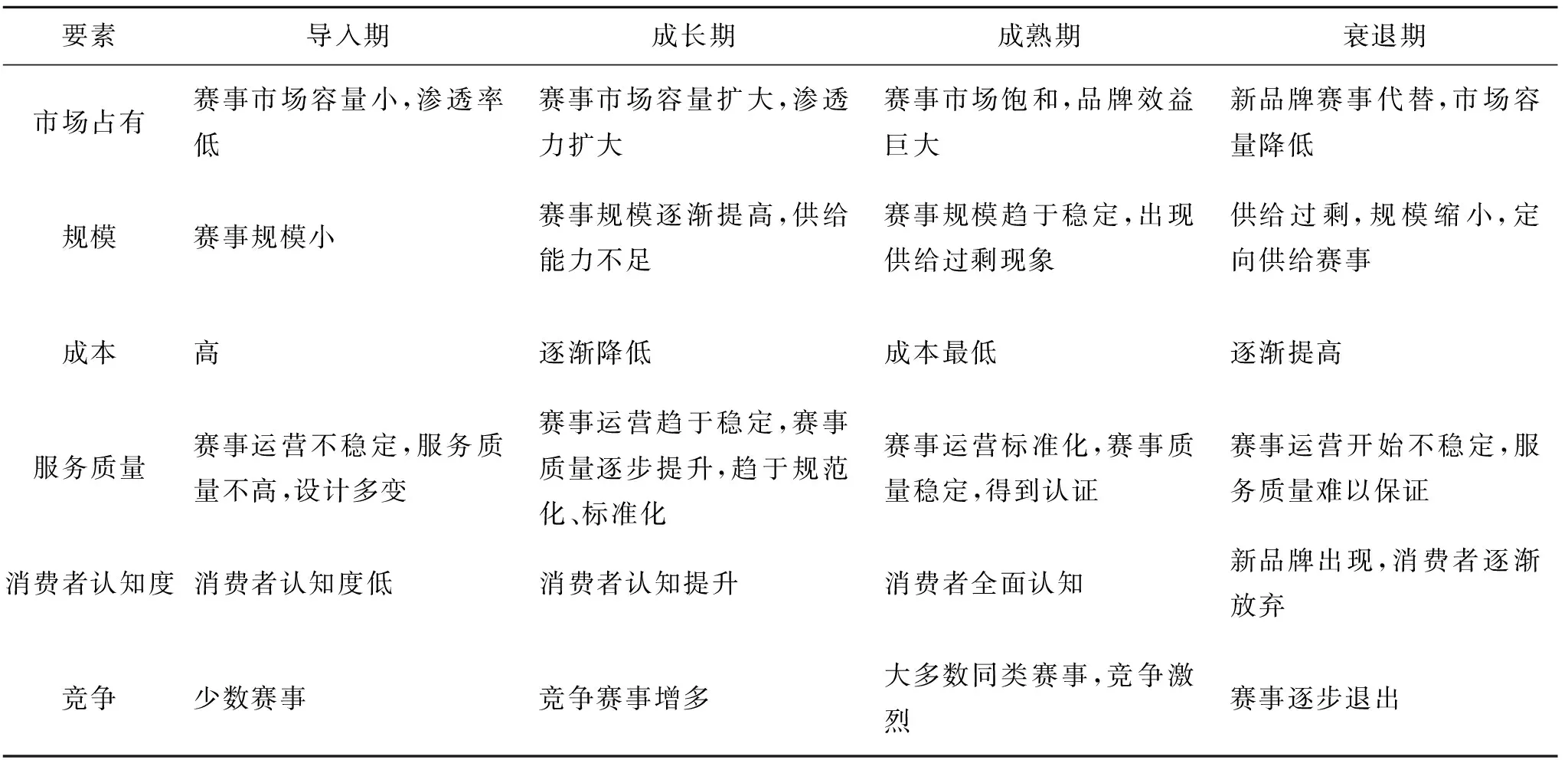

馬拉松賽事品牌生命周期是其品牌從創建到消亡或再循環的過程。它是一類由馬拉松賽共同屬性限制的品牌集合,可以展示品牌文化,且有公眾參與度高、輻射帶動強、市場運作良好等特點[11]。品牌識別、定位、個性是品牌創建的起點,品牌在享有權益的同時,也必須以價值和特征為基礎,為消費者提供保證[12],馬拉松賽品牌主要包含馬拉松有形產品和賽場服務、觀賽體驗等無形產品[13]。馬拉松賽品牌生命周期是從導入期品牌創建成長到品牌成熟,隨后消亡或再循環的過程,可以根據賽事市場占有、規模、成本、服務質量、消費者認知度、競爭等區分為導入期、成長期、成熟期、衰退期,并非所有馬拉松賽品牌都會經歷完整的生命周期(如表1所示)。

表1 馬拉松賽品牌生命周期不同階段特點

2 廈門馬拉松賽品牌生命周期演進歷程

縱觀廈門馬拉松發展歷程,其符合品牌生命周期的一般規律。廈門馬拉松自2007年底起,連續13年獲得“國際田聯路跑金標賽事”。賽事被中國田徑協會授予“中國馬拉松貢獻獎”,廈門也被授予“馬拉松城市”稱號,廈門馬拉松有著辨識性特征和標志。不過,相較世界六大滿貫馬拉松而言,廈門馬拉松仍是新生品牌賽事,是更符合中國市場的朝陽品牌。根據上文構建的馬拉松賽品牌生命周期不同階段特點維度及廈門馬拉松發展轉折點(重大事件),本文將廈馬品牌生命周期劃分為導入期(2003年—2007年)、成長期(2008年—2017年)、成熟期(2018年至今),下文將梳理不同階段廈馬品牌生命周期特征。

2.1 導入期(2003年—2007年)

1981年北京馬拉松拉開全國馬拉松序幕后,各個城市興起馬拉松運動熱潮。2002年廈門市政府響應居民需求,經中國田聯審批后于2003年3月舉辦首屆廈門馬拉松。社會對體育的要求和城市謀求發展的訴求是廈門馬拉松產生的動因[14],融合智能設備的運動方式和人們對健康的關注是廈馬發展個體層面的內在動因[15],政府培育及城市優越的海濱地理位置促使廈門城市品牌與馬拉松聯姻耦合,為廈門馬拉松賽事打造品牌提供可能性。

首屆廈馬因“籌辦時間最短、首次舉辦境外發布會和特邀選手整體水平最高”刷新國內馬拉松史,有鮮明品牌特征。賽事定位為城市品牌,運營模式為政府主導型,主要得到以建發為代表的國有企業力量的支持。市場占有上采用滲透策略,以低報名費吸引消費者,賽后還商議免報名費。廈門馬拉松和北京馬拉松相比規模較小,賽事服務質量較粗糙。2004年—2007年廈馬對核心產品進行優化:改進產品質量并建立商標信譽,3次更改賽道讓參賽者奔跑在“世界上最美賽道”;加大宣傳提高品牌知名度,全程采用OFDM和直升機航拍,刷新中國體育電視轉播史,其中周春秀刷新世界女子馬拉松記錄;增加賽事配套產品種類,2004年舉辦半馬,彩車表演、特技風箏表演等新產品相繼出現,“首屆中國國際馬拉松高峰論壇”等配套活動出現,品牌向城市性節日過渡;開辟銷售渠道,2005年建發開始冠名廈馬。

本階段品牌處于導入期,“人文、健康和城市形象”等元素開始融入品牌,賽事延續“政府主導、市場運作”運營模式,標準產品得到優化,子產品陸續出現。廈門市統計局公布的2003年—2007年廈門馬拉松賽調查報告顯示,賽事成本高,消費者對交通、餐飲、購物、游覽、娛樂等配套服務評價相對較差,消費者認知度不高,沒有同類賽事競爭。但與此同時,品牌市場占有、規模、消費者認知、質量進一步提升:參賽人數由13 678人增至24 620人,產值由4 900萬元增至10 300萬元,第二個標準產品半馬出現,相關配套活動如4+1城市體驗挑戰賽等延長了品牌影響周期。“世界上最美賽道”等品牌識別出現,廈馬舉辦時間開始和其他賽事產生競爭。同時,賽事質量和消費者認知度穩步提升之外還存在一些問題,2005年僅1 730人完賽,外來消費者滿意度仍在50 %以下。

2.2 成長期(2008年—2017年)

2008—2017年廈馬步入快速成長期,賽事管理成熟,品牌運營成本逐漸降低,利潤增多。國際田聯將倫敦、波士頓、廈門等8個城市舉辦的國際馬拉松評定為“2008年國際路跑金牌賽事”,標準產品成熟。品牌識別改變,更名為廈門國際馬拉松公開賽,和其他馬拉松賽有了明顯區別,也有了明顯的競爭優勢。品牌市場的占有、規模、質量、消費者認知度有了質性飛躍:參賽人數由30 550人上升到73 896人,產值由11 800萬元增至22 600萬元,2013年CNNIC在《中國互聯網發展狀況報告》公示互聯網“城市+馬拉松”搜索量廈馬居國內第一,這標志著廈馬成為城市名片。品牌新產品繼續出現,包括2008年廈門國際,馬拉松賽、全國馬拉松錦標賽、2008北京奧運會選拔賽和中國大學生馬拉松公開賽四個賽事和兩個會議等多元化產品。品牌符號繼續豐富,廈馬是“2008奧運年第一賽”,羅格先生為其題詞“永不止步”。同時,賽事標準產品存在一些道德失范行為,如全民參與配套活動少、紀念品種類少、衍生人為垃圾、交通管制影響市民生活等不足。

2014年后廈門馬拉松逐漸從快速成長期趨于成熟前期,但市場占有等特征未達到成熟。品牌市場占有、規模和消費者認知度呈幾何數遞增:2014年有77 080人同時參賽。隨后主辦方提高報名費和參賽門檻,產值由2014年的26 100萬元增至2016年的55 000萬元。品牌質量和消費者認知度穩步提升:2016年半馬單獨在海滄舉辦,廈門成為一城雙馬城市。2017年標準產品升級為全國第二個全馬賽事,賽道繼續優化,如賽前報名宣傳優化如證件郵遞等,賽中風險控制和組織水平提升如醫師跑者、APP直播等,賽后按摩泡腳和照片公布等微觀服務落實等。受益于廈馬品牌,半馬舉辦僅3年就接近成熟,形成以全馬、半馬為標準的產品,以中國馬拉松博覽會、馬拉松家庭日、大學生馬拉松、輪椅馬拉松、海峽兩岸馬拉松交流賽等為配套產品的品牌賽事鏈。2017年馬拉松首創“關門不關服務”,贏得了參賽選手的廣泛好評。品牌傳播引入更多公益元素,通過基金、捐贈等形式開展慈善事業,幫助解決社會問題[16]。

2.3 成熟期(2018年至今)

2018年,廈門馬拉松獲得中國田徑協會頒發的“馬拉松城市”榮譽稱號。同時,賽事名稱由“廈門國際馬拉松”更改為“廈門馬拉松”,并啟用了全新廈馬標志。在服務上,全國首創了三槍發令起跑,提升選手起跑體驗,并設置親友掛獎牌、參賽名額順延等服務,這些“超值”服務贏得了社會贊譽和選手好評。2019年,廈門馬拉松賽成為全球首個加入聯合國環境規劃署“清潔海洋計劃”的馬拉松賽事,將環保公益融入了賽事的每個細節。與此同時,賽道重返市區,讓跑者盡情感受城區的人文氣息及高顏值的城市風光。2020年,廈門馬拉松賽事獲評亞洲唯一的“綠色環保獎”,該屆廈門馬拉松強化公益服務,在扶貧救助、綠色環保、海洋減塑等方面持續發力,并在廈馬舉辦日倡導“綠色出行”,讓賽事為城市賦能。2021年,廈馬成立國內首個“廈門馬拉松公益基金會”。為響應國家新冠防控的總體要求,原定于2021年1月3日舉辦的廈門馬拉松延期,但廣大跑者自發于1月3日在環島路以跑步傳遞廈馬永不止步的馬拉松精神。2021年2月25日,廈門馬拉松榮膺“世界田聯精英白金標”賽事,與世界馬拉松六大滿貫同列其中,至此廈門馬拉松的品牌認可度達到頂峰。

3 廈門馬拉松品牌管理中的問題

廈門馬拉松隨著管理團隊的成熟,運營成本逐步降低,全馬、半馬等標準產品步入成熟期,品牌輻射規模擴張減緩,品牌質量和消費者認知度持續上升,品牌價值和影響力穩步增長,品牌產業鏈持續延伸,利潤鏈不斷拓寬。品牌價值的提升又加速了新產品進入成熟的周期,形成了良性循環。同時,在國內體育產業治理方式變革下,廈馬品牌管理行為也出現了品牌定位、品牌識別、品牌創建模糊化等一些列不匹配現象,限制了品牌權益的增值。

3.1 品牌定位缺乏長久規劃

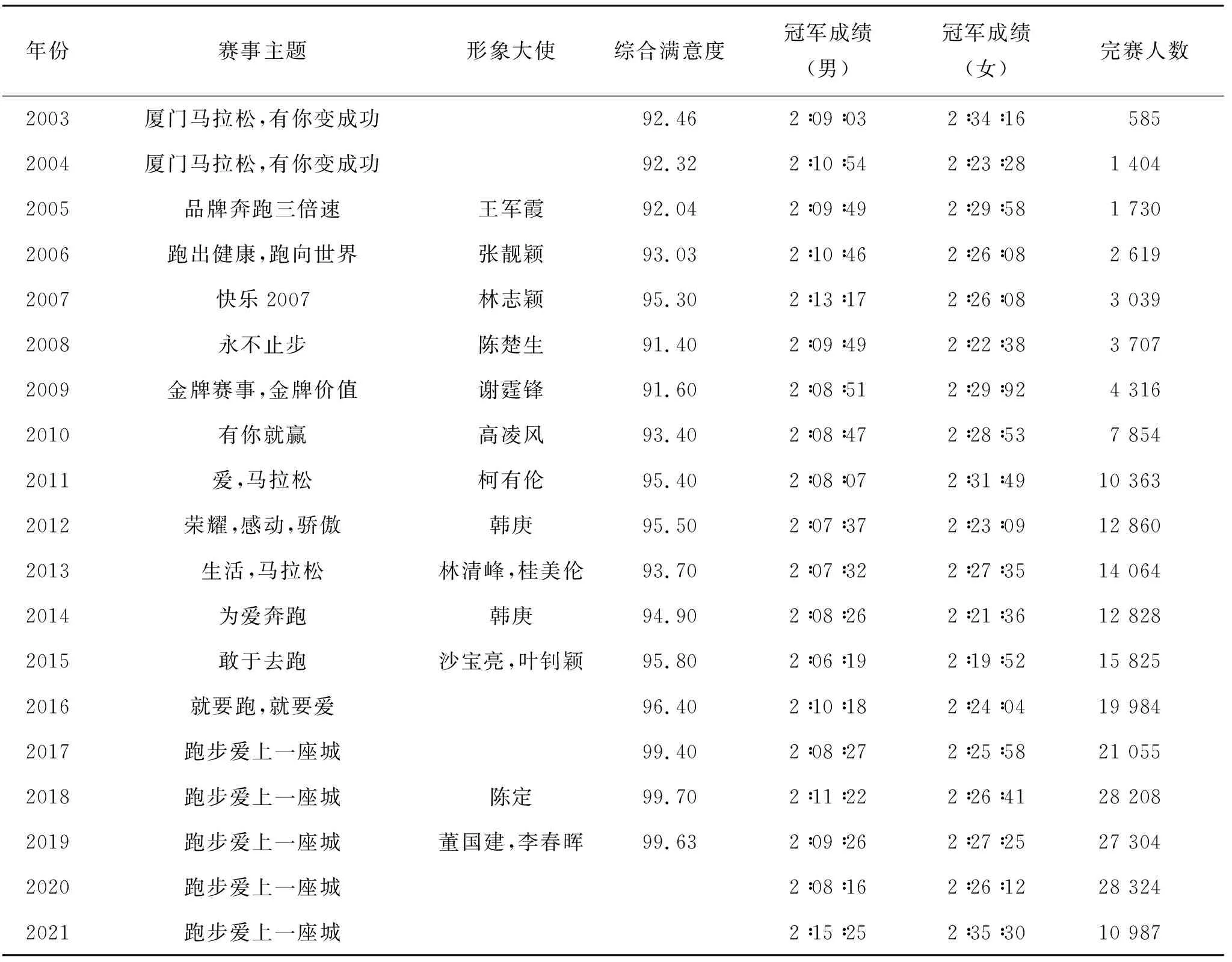

從辦賽主題可以看到,廈馬品牌定位缺乏長久規劃:導入期時,廈馬在市場占有、規模、成本、消費者認知度等處于起步階段,此時易采取滲透策略,以低價、低門檻和宣傳迅速占領市場,以提高品牌影響力,占領市場(2003年、2004年);成長期時,廈馬依托政府,聚集社會資本,通過媒體、明星等提高品牌知名度(2005年、2009年);在成績提升、完賽人數增多后,廈馬追求品牌提升,提出快樂健康(2006年、2007年)、生活和愛(2011年、2013年);將馬拉松品牌與城市形象結合,提出愛上城市(2017年以后)(表2)。但品牌定位的搖擺降低了品牌消費者影響力,如2008年和2013年由于辦賽主題突變,綜合評價度明顯下降。廈馬作為城市同呼吸共命運的共同體,從發端至今始終緊密聯系民生。廈馬品牌管理者同時也是城市的治理者,品牌的發展和城市的營銷也都依附在產品上,因此廈馬品牌的規劃很容易和廈門城市的營銷混為一談。

表2 廈馬2003—2021 賽事主題、形象大使、綜合滿意度等匯總

3.2 品牌識別多變

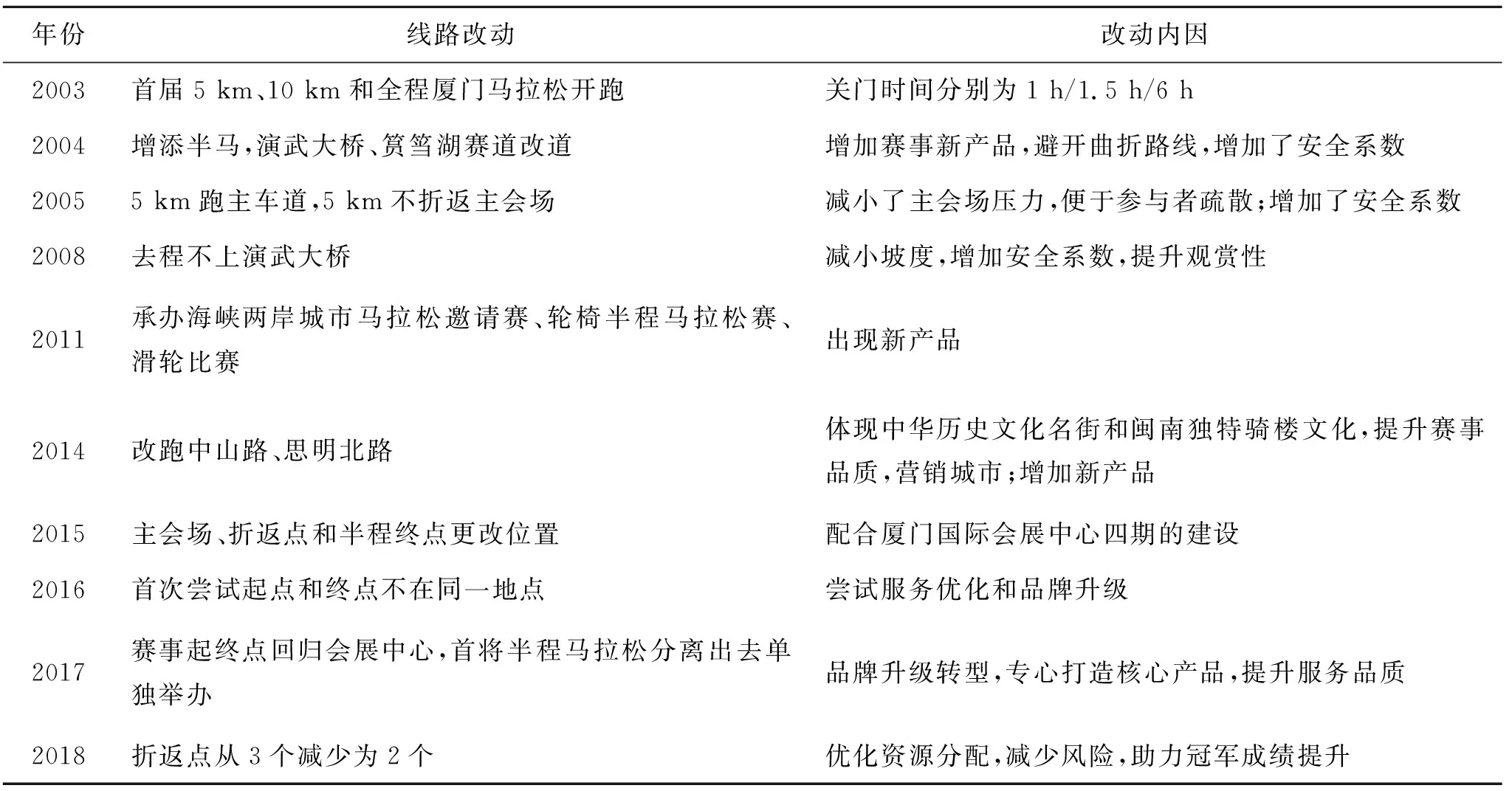

廈馬名稱發生多次改變,曾用廈門馬拉松、廈門(建發)馬拉松、廈門國際馬拉松、廈門國際馬拉松公開賽、廈門馬拉松賽等名稱,這不利于消費者和贊助商對品牌的識別。廈馬賽道是品牌最具辨識性的標志,但發生了至少12次更改,除本身路線設計不合理外,還有品牌發展、減少風險、營銷城市、配合城建、體現人文等多方面設計的問題(表3)。全馬的舉辦時間也是廈馬的重要標識,廈門前兩屆全馬定在3月第4個周日,2004年—2007年定在3月第4個周六,2008年后定在1月第一個周六,成為每年全球第一個全馬賽事。廈馬的商標也發生數次改變,關門時間也經歷了6、6.5和7小時。這些標識直接影響了廈馬的品牌傳播,標識多變不利于品牌長期發展,其內因是品牌定位的多變。

表3 全馬路線改動和內因

3.3 品牌傳播缺乏對新媒體的管控

傳統品牌的傳播主要依靠傳統媒體、人際傳播建立口碑,樹立品牌影響力。參賽人數是品牌影響力的重要體現,廈馬參賽人數呈先上升再下降趨勢,2014年達到頂峰,2017年升級為全馬3萬人同臺競賽,品牌產值15年間增長約15倍,影響力、品牌輻射規模和消費者認知度激增。首屆廈馬依托于政府籌集到36家贊助商的1 431萬元贊助,安排航拍、廣播、電視直播等方式來宣傳賽事。廈馬現已可通過APP、自媒體等更加靈活的方式提高影響力,但也面臨了較多社會化問題,新媒體也引來了轉播權糾紛、不文明現象以及被反動勢力利用等道德失范行為。

3.4 品牌危機分析

廈馬品牌競爭日趨激烈,2017年國內CAA金牌馬拉松賽事有14場,同年北馬、漢馬開啟了國內首屆馬拉松大滿貫,上馬、廈馬未列其中。廈馬存在產品同質化、功能定位單一的特征,精品馬拉松產品供給不足,缺乏適合城市長期發展的規劃,管理結構為扁平化剛性組織,專業體育組織尚未主導賽事。自2018年開始,廈門馬拉松路線又進入到核心城區,造成競賽期道路封閉,引起了城市交通壓力和居民出行的不便。此外,廈門馬拉松自身的快速發展,存在缺乏利用賽事契機與周邊省市聯動發展等問題。廈馬的國際化程度還不夠高,到訪的國際選手較少,打破廈馬記錄的激勵獎金僅3萬美元,男子最好成績與基普喬格2∶01∶39,差距較大,在成績、獎金、組織管理、服務、規模等方面和六大馬拉松品牌價值存在差距。

4 廈門馬拉松賽事品牌管理對策

4.1 制定符合馬拉松賽品牌發展規律的長期規劃

厘清馬拉松賽事品牌治理關系,明確品牌定位。國辦發〔2018〕121號、國辦〔2019〕40號等政策紅利,推動了馬拉松賽事品牌產業化和消費結構升級,盡管廈馬由政府包辦向政府培育、支持遷移,但運營仍沿襲“政府主導,市場參與”模式。政府作為管理主體,很難保障品牌發展和城市發展耦合互促,應當厘清其中關系,抓住主要矛盾。管理者應當抓住城市發展和品牌發展的主要矛盾,制定適合品牌長期發展的規劃,切實提升參與者的生活質量。

4.2 優化標準產品,加強品牌識別

廈門馬拉松的全馬、半馬和新聞發布會等作為廈馬標準產品,在市場占有、生產規模、成本、質量、消費者認知度方面仍存在優化空間,各產品之間存在差異性,應對廈門馬拉松標準產品進行規范化管理,減少差異性。首先要提升主辦方組織水平,減少對職業公司微觀管理,提高有效供給。其次要以服務為著力點,學習波士頓馬拉松等服務營銷成功案例,利用辦賽契機與周邊區域產業融合發展,協同治理提升品牌消費者影響力。最后,要推動品牌自主產品創新,創新品牌IP,提升品牌辨識度,形成廈門馬拉松賽事品牌和自主產品的良性互動,縮短品牌新產品的導入期,供給個性化、差異性品牌產品,推動廈馬產業鏈升級轉型。

4.3 拓寬品牌傳播渠道,增強品牌市場競爭力

中國馬拉松官網公布,2018年A類認證馬拉松賽事達281場,CAA金牌賽事43場,黃河口(東營)馬拉松、重慶馬拉松、蘭州馬松陸續入選IAAF金標賽事,2017—2018賽季北馬、廣馬、重馬、漢馬開啟首個中國馬拉松大滿貫。在國內馬拉松賽品牌快速占領市場的環境下,廈門馬拉松的品牌市場占有和消費者認知度也面臨更激烈的競爭。到2022年,廈門馬拉松已舉辦20周年,從城市馬拉松到馬拉松城市,廈門馬拉松管理者應考慮融入國內馬拉松大聯盟或和周邊區域聯動發展,發揮馬拉松賽事經濟、社會、文化屬性,提升賽事品牌的市場競爭力和消費者認知度。

5 結語

當下,中國城市興起了舉辦馬拉松賽事的熱潮,希望以馬拉松促進城市高質量發展。從各城市馬拉松賽事來看,整體上都還比較年輕,像廈門馬拉松一樣后來居上形成品牌賽事的城市還比較少。本研究嘗試從品牌生命周期的視角探析廈門馬拉松的發展演進歷程,以及存在的問題,并提出發展策略,以期為馬拉松賽事品牌塑造提供參考和借鑒。廈門馬拉松作為“世界田聯精英白金標賽事”,應當保持開放的姿態,開發賽事有形和無形的標準產品,契合利益相關者的需求,推動賽事品牌權益增長。同時,城市馬拉松賽事品牌是城市名片之一,是一種特殊的“品牌”,不同于企業品牌,馬拉松賽事品牌的歸屬不僅僅是賽事組織委會,也屬于城市政府和全體市民,這勢必會造成品牌運營主體、品牌運營目標的混淆與混亂。品牌文化和核心價值到底是馬拉松精神還是城市精神?這些問題還需要在后續的研究中深入探索。