水稻—金背鯉共生模式與技術

曾憲文,余長生,吳正武,余政軍,張印,張泉,黃璜,4*,孟祥杰*

(1 懷化市畜牧水產事務中心,湖南 懷化 418000;2 通道縣畜牧水產事務中心,湖南 通道 418500;3 湖南農業大學農學院,湖南 長沙 410128;4 湖南省稻田生態種養工程技術研究中心,湖南 長沙 410128)

稻田養魚歷史悠久,是中國先民順應自然、與自然和諧共生理念的體現。進入新世紀,稻漁模式的內涵不斷豐富,形成了稻魚+方式,如稻魚+鱉、稻魚+螺、稻魚+蝦等,但稻魚仍是經典的、基本的稻田生態種養模式。2005 年,稻田養魚被聯合國授予全國重要農業文化遺產(GIAHS);2021 年,農業農村部等六部委聯合印發《“十四五”全國農業綠色發展規劃》,提出新創建一批國家級水產健康養殖和生態養殖示范區,集成推廣循環水養殖、稻漁綜合種養、大水面生態漁業等健康養殖模式,稻魚、稻魚+的發展具有廣闊的前景[1]。

1 稻—金背鯉共生模式的背景

傳統稻田養魚模式生產的魚體型小,市場競爭力弱,對田間病蟲草害的控制效果較差,在山區如遇洪水,魚會隨水流游走,造成經濟損失。這些是稻魚+模式首先要解決的問題。湖南省懷化市辰溪縣、沅陵縣、中方縣在稻魚模式中引入生長速度快、品質優、抗風險能力強的金背鯉魚,提高了經濟收入及抗風險能力,在環境保護前提下,稻—金背鯉模式既能適應市場需求,又能提高稻田綜合生產能力,是鄉村振興的重要抓手。

農產品銷售是稻農最關心的問題。稻金背鯉共生產品與單一水稻生產的稻谷、單一水產生產的金背鯉比較,銷售上有特色。金背鯉背上有兩條明顯的金帶,分布在背鰭的兩側,從頭部至尾部。稻金背鯉共生的魚有了“田”和“金”二個標簽,前者代表生態、綠色,后者代表悅目、標識,在銷售上辨識度、視覺沖擊力更強。稻金背鯉共生的稻谷,加工成大米后,是名符其實的稻魚米,自備生態、綠色、美味的自然標簽。

2 稻—金背鯉共生模式的技術要點

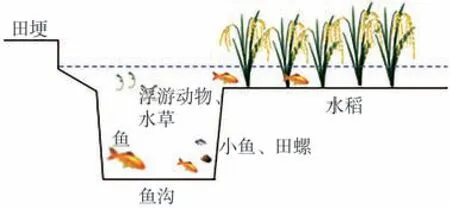

2.1 田塊選擇及田間工程

選擇排灌方便、陽光及水源充足、無污染且保水的田塊。在插秧前,做好田間工程建設。根據田塊大小與形狀,挖掘形狀為“口”“一”“十”“井”或“田”字形魚溝,結合實際在5 種形狀中任選1 種。溝深1.0~1.5 m,溝底寬1 m、上部寬1~2 m,但溝的面積不超過稻田總面積的10%。魚溝與田埂保持一定距離。根據排灌要求,設置好進水口與出水口。進水口挖掘魚凼,魚凼深1.0~1.5 m,面積2~15 m2。如地勢平坦,也可2 丘或多丘田在相鄰的角上共用一個魚凼。水稻—金背鯉共生模式田間分布見圖1。

圖1 水稻—金背鯉共生模式田間分布圖Fig.1 The field distribution of rice and golden backed carp co-culture system

2.2 田間施肥及消毒

田間工程完成后用生石灰消毒,可提高稻田pH值,并為水稻、魚的生長提供鈣元素。根據稻田的肥沃程度,每公頃施用有機肥15~20 t,復合肥(N ∶P2O5∶K2O=15 ∶15 ∶15)450~500 kg,尿素150~180 kg。從第2 年開始,酌情逐步減少肥料施用。

2.3 水稻栽培技術

2.3.1 品種選擇

選擇株形緊湊、抗病性強、產量高、抗倒能力強的優質品種,如農香32、農香42、湘晚秈12 號、泰優390 等。水稻種植需避免長時間連作,防止水稻病蟲害大面積發生。播種前浸種催芽并做好消毒殺菌處理。

2.3.2 播種及移栽

秧田要求排灌方便,常規稻每公頃用種量30~60 kg,雜交稻每公頃用種量15~30 kg。播種前,秧田施用復合肥(N ∶P2O5∶K2O=15 ∶15 ∶15)300~600 kg/hm2;水稻移栽前,施用“送嫁肥”;秧齡15~20 d時移栽,雜交稻每叢插2~3 株基本苗,常規稻每叢插3~4 株基本苗,每公頃移栽18 萬~27 萬蔸。采用寬窄行移栽時,寬行移栽規格18 cm×35 cm,窄行移栽規格18 cm×20 cm。采用直播栽培時,要求田間平整無積水,每公頃用種量常規稻60~90 kg、雜交稻30~45 kg,采用播種壺條播,保證水稻間距均勻一致。

2.3.3 田間管理

水稻移栽后,灌水促進返青,根據金背鯉的生長狀況與水稻生長發育調整田間水量。根據水稻長勢長相及土壤肥力酌情分批、分次施肥。在水稻分蘗期每公頃施用尿素30~75 kg,孕穗期每公頃施用復合肥150~225 kg。禁用除草劑及有害農藥。施肥用藥前,加深水位,將金背鯉集中到魚凼中,降低農藥對魚的危害。稻谷90%黃熟時收割。

2.4 金背鯉養殖技術

選擇活潑、健康、鱗片完整、規格一致的金背鯉魚苗。魚苗在放養前用鹽水消毒。5 月底6 月初,規格為50 g 的魚苗放養密度為3 000~4 500 尾/hm2,當魚規格較小時,可適當提高放養密度。在水面放置浮萍、水葫蘆等浮游植物,提供安全的棲息環境,同時加設驅鳥帶。當金背鯉達到商品魚規格時,捕撈銷售,適當適量早捕,既搶早市,又為余下的金背鯉生長騰出空間。水稻收獲后,可留魚過冬,利用冬閑田繼續養殖,在淡季銷售;也可利用冬閑季節養殖魚苗,翌年春末銷售。

在不影響水稻生長的前提下,盡量深灌,促進金背鯉生長。可采用麩皮、玉米粉、黑麥草等(99%)+1%大蒜、魚腥草等進行飼喂。喂養過程中遵循“四定”原則,忌天氣變化劇烈期投喂過多。堅持每日巡田,觀察魚的生長狀況,發現病魚、死魚及時隔離,防魚病的蔓延與爆發。每20 d 用生石灰消毒1 次,每次75~110 kg/hm2,全田潑灑。

3 稻—金背鯉共生模式綜合效益分析

3.1 經濟效益

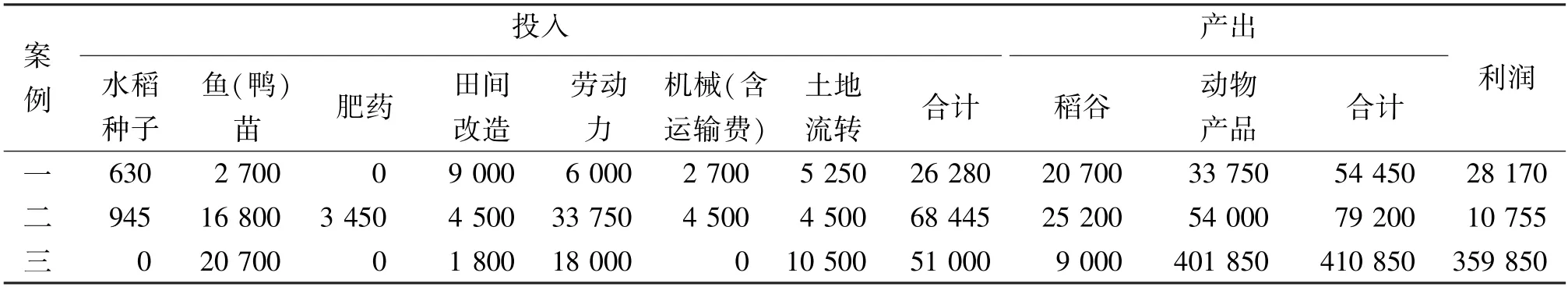

前人研究表明,稻魚共生模式可提高水稻產量及稻谷品質[2],給農民帶來高經濟效益[3]。金背鯉生長速度快、肉質肥厚、味道鮮美,夏天洪水爆發,大多數品種的魚會隨著水流逃逸,但金背鯉性情溫順、覓食能力強、適應能力強[4],且不易逃逸。水稻—金背鯉共生模式具有高經濟效益,但在不同地點差異較大,主要是水稻種子、魚苗投入、藥品、肥料施用及田間改造上及田間管理等投入方面具有較大差異(表1)。

表1 稻—金背鯉共生模式的投入產出情況Table 1 Input-output value of rice and carp co-culture system元/hm2

案例一:湖南省懷化市通道縣稻—金背鯉共生模式

示范地位于湖南省懷化市通道縣牙屯堡鎮通坪村橋寨4 組,采用一季稻—金背鯉共生養殖模式,面積110 hm2,稻田不挖掘魚溝魚凼。水稻于4 月中下旬人工移栽,品種為農香42,用種量45 kg/hm2,移栽規格35 cm×35 cm,8 月下旬收獲,稻谷產量6 000 kg/hm2。3 月中下旬,每公頃放養4~5 cm 的金背鯉75 kg。水稻收獲時,同時收獲金背鯉,金背鯉產量為750 kg/hm2。全田不施用任何化肥、藥品、除草劑。在示范地,水稻種子、魚苗、人工、田間改造、機械、土地等總投入為26 280 元/hm2,水稻及金背鯉總產值54 450 元/hm2,利潤達28 170 元/hm2。

案例二:湖南省懷化市中方縣水稻金背鯉共生模式

示范地位于湖南省懷化市中方縣銅灣鎮思坪村塘坎組,采用稻油輪作方式,在水稻生長季節進行一季稻—金背鯉共生養殖,稻魚共生面積18 hm2,稻田內挖掘魚溝魚凼。水稻于5 月15 日人工移栽,用種量13.5 kg/hm2,移栽規格20 cm×24 cm。水稻生育期內,根據水稻生長狀況及病蟲害發生狀況施用化肥及除草劑,9 月15 日收獲,稻谷產量9 000 kg/hm2。水稻返青后,放養50 g/尾的金背鯉375 kg/hm2。金背鯉主要以草籽、水生動物等為食,不進行人工飼喂。在水稻收割前收獲,金背鯉產量為1 350 kg/hm2。在示范地內,水稻種子、魚苗、人工、田間改造、機械、土地等投入達68 445 元/hm2,水稻及金背鯉總產值79 200 元/hm2,利潤10 755 元/hm2。

案例三:湖南省懷化市辰溪縣稻魚鴨共生模式

示范地位于湖南省懷化市辰溪縣潭灣鎮西莊坪村9 組,采用一季稻—金背鯉—鴨共生養殖模式,示范面積40 hm2,稻田內挖掘魚溝魚凼。水稻于4 月中下旬人工移栽,用種量22.5 kg/hm2,移栽規格27 cm×27 cm。水稻生育期內,不施用化肥及除草劑。水稻于10 月上中旬收獲,稻谷產量9 000 kg/hm2。水稻返青后,放養150 g/尾的金背鯉900 kg/hm2。水稻收獲時收獲金背鯉,產量為1 875 kg/hm2。8月上旬每公頃放養500 g 辰溪麻鴨900 只,此時鴨子體型較小,無法捕食體型大的金背鯉,解決了魚鴨共生矛盾。水稻收獲后,持續養殖至商品鴨規格進行銷售。在示范區內,水稻自行留種,減少了水稻種子、魚苗及禽類投入20 700 元/hm2,金背鯉、辰溪麻鴨及稻谷總共產出410 850 元/hm2,利潤達359 850元/hm2。

綜上所述,3 個案例利潤均超過1 萬元/hm2,其中,案例三稻魚鴨模式經濟效益最高,采用魚鴨分期養殖方式,解決了魚鴨共生矛盾,更大程度地發揮生態系統的功能。案例一及案例三實現了化肥、藥品“零”施用,充分利用生態防控作用,進行綠色生產,提高總產值,也具有高的生態效益。水稻—金背鯉共生模式的發展仍具有巨大潛力,還可進一步延伸,例如案例三采用水稻—金背鯉—本地鴨的共生模式,每公頃利潤提高到359 850 元。

3.2 生態效益

稻田養魚對大氣成分調節、水分調節、養分循環、生物防治等具有重要作用。金背鯉糞便直接還田,能改善土壤結構,提高土壤酶活性及土壤全氮、全磷含量[5-7]。魚在田間活動,抑制雜草萌發[8]。還可撞落昆蟲并捕食。據統計,稻田養魚較水稻單作減少33.63% 的氮肥投入,農藥投入減少59.73%[9]。魚加入稻田,延長了食物鏈,降低N2O增溫潛勢和溫室氣體排放強度[10],減少24%化肥及70%農藥施用量[11],提高稻谷產量及稻米品質[12-13]。

3.3 社會效益

稻—金背鯉共生模式減少了農藥、除草劑、肥料用量,提高了資源利用率,生產出優質稻谷及金背鯉,極大地滿足了人們的需求。另一方面,稻—金背鯉共生模式高的經濟效益,提高了農民種田積極性,對促進鄉村振興及保障糧食安全有重要意義。

4 展望

4.1 稻—金背鯉共生模式的抗風險能力

稻田生態種養模式須具備抵抗市場與自然兩方面的風險,原有的稻—建鯉模式雖然有一定抗風險能力,但仍不能滿足要求。稻—金背鯉模式的初級產品有金背鯉苗、金背鯉成魚、稻谷3 種,其中前2種目前總量不大,具有銷售的唯一性。隨著稻金背鯉面積擴大,可依托種苗底蕰,搶占市場制高點。抵抗自然風險方面,山區危害最大的是洪災,依托金背鯉遇暴雨“呆”和“靜”的優勢,實現有“災”無“害”,特別是在全球氣候變化背景下,極端天氣頻率增加,稻—金背鯉模式更能適應未來的氣候變化。

4.2 稻—金背鯉共生模式符合綠色優質發展要求,推廣價值高

水稻—金背鯉共生模式能提高土壤肥力,減輕病蟲草害的發生,降低農藥、化肥、除草劑的用量,減輕農田污染,提高農產品品質,符合綠色優質發展要求。稻—金背鯉共生模式操作簡單可行,復制性強,有利于大范圍推廣。在生產上,稻—金背鯉模式逐漸豐富,形成了稻—金背鯉—鴨、稻—鱉—金背鯉、稻—本地鯉—金背鯉模式,豐富了農田生態系統中的生態位,實現資源的高效利用,提高了農民收入,具有推廣價值。

4.3 稻—金背鯉共生模式發展面臨的困境

稻—金背鯉共生模式對田間基礎設施建設要求較高,還需飼喂金背鯉,及開展魚病防控、天敵防控,人工及投入大。湖南省懷化市多為山區,養殖面積相對較小,分布較零散,難以實現機械化,不利于農田景觀打造及農產品加工銷售。農民素質偏低,缺乏專業性指導,在田間管理、品種選擇、魚病防治等方面具有提升潛力。