促進幼兒“體商”發展的實踐

甘肅省玉門市第二幼兒園 梁亞琴

體商即身體商數,是指一個人活動、運動、體力勞動的能力、質量的量化標準。游戲是幼兒園教育的核心,是幼兒的基本成長方式,是幼兒喜歡且主動參與的活動。《幼兒園教育指導綱要(試行)》《國務院關于當前學前教育的若干意見》《3~6歲兒童學習與發展指南》等都對“游戲”提出了明確要求。游戲在幼兒生活中占據著重要地位,能豐富幼兒的社會性發展,促進幼兒的“體商”發展。

尊重幼兒天性,讓幼兒在滿足的情緒中發展“體商”

教師要支持幼兒不斷豐富和發展自己感興趣的游戲,從幼兒行為中敏銳捕捉到幼兒的興趣并積極支持,滿足幼兒自我發展的游戲愿望。

在游戲“厲害了,消防訓練營”中,教師提供梯子、攀爬網、貓頭圈、平衡木、水桶、繩子等材料,讓幼兒動腦動手,思考如何利用這些材料救火,并設定自由闖關、速度搶險、平衡合作救人、蜘蛛俠、縫隙求生等幾個環節,充分挖掘幼兒的探索、合作能力。剛開始,孩子們只在平放的梯子、平衡木上行走,鍛煉身體協調平衡能力;接著教師把梯子立起來,要求孩子們爬上攀爬網,提升游戲的難度;最后,教師創設挑戰性的運動環境,讓孩子們通過相互配合在梯子上行走,鉆爬柜子、貓頭圈、攀爬網等,進一步激發了孩子們的興趣。

在活動中,幼兒的鉆、爬、跑、跳、平衡等多方面能力都得到了提高,而且他們在探索中尋找不同的玩法,好玩、好動、好奇的天性得到了釋放。教師及時“發現”幼兒的需要、困惑與“瓶頸”,以多種方式進行引導,支持幼兒的游戲過程,幫助幼兒在不斷升級的游戲中豐富經驗、提升自我。同時教師針對幼兒出現的個別差異性問題,設置不同高度、難度的梯子和寬窄不一的平衡木供幼兒自主選擇,使平衡協調能力強的幼兒挑戰更高難度,體驗更大的成功;而平衡協調能力弱的幼兒則可以練習難度低的器械,在技能和心理上都適應后再嘗試挑戰綜合性強、難度大的組合器械。

在自主游戲“玩沙區”中,教師是游戲的參與者,孩子是“引流”工程的設計師。孩子們拿著鏟子、提著水桶、抬著PVC管,想要把水引進沙堆中央。“沙堆太高,水下不去。”指揮官一聲令下,教師帶著挖沙小分隊,開始挖沙堆。“管子不夠長。”隨著新命令的下達,兩個孩子去樹下抬PVC管,大家趕緊將管子連接起來,終于一股清泉緩緩地流入了沙池。“成功了!”教師和孩子們一起歡呼。這幅自主而富有創造性的畫面顯示了教師就應該是這樣的,平等而充滿童心;教育也應該是這樣的,輕松而相互尊重!

教師對幼兒內心需求的解讀以及由此推進的游戲,滿足了幼兒的需要,發展了幼兒的“體商”。幼兒在愉悅的情緒體驗中完成了游戲,豐富了自身的情感體驗和技能發展。

豐富游戲形式,讓幼兒在情感的認同中培養“體商”

游戲是幼兒一日生活中最主要的活動。教師要理解幼兒的游戲行為,并積極主動地為幼兒提供豐富的游戲材料,制定合理的游戲活動計劃,促進幼兒運動水平和社會性情感的發展。

結合傳統節日清明節、端午節等,教師可以開展放風箏、舞龍、賽龍舟等游戲,讓幼兒在主題教育下感受傳統文化、在游戲中培養情感認同、體驗游戲的美與凝聚力。

當我們提供了豐富的游戲種類和材料后,幼兒在游戲中表現出的是快樂和多樣的玩耍狀態以及開心、勇敢、友善、自信等優秀品質。如在碳化積木區,孩子們自由地搭建著城堡,一個孩子壘了一排“圍墻”后,突然臥倒在地,以“圍墻”為掩體,拿出“槍”做射擊的動作,嘴里發出“噠噠噠”的聲音。周圍的孩子看見后,紛紛臥倒,自然地玩起戰斗游戲,時不時還匍匐前進、奪取“戰略物資”、救護“傷員”——孩子們的游戲正是最近紅色主題教育活動的延伸。

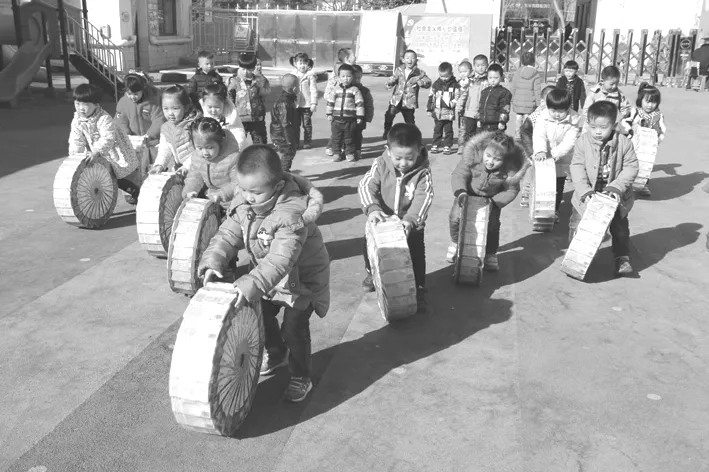

教師還可以因地制宜,引進傳統民間游戲,如“編花籃”“斗雞”“跳竹竿”“騎竹馬”“踢毽子”“踩高蹺”等,這些活動不需要大型器械輔助,也不需要較大的場地,幼兒在嬉戲中就可以鍛煉身體,發展運動能力。

創設游戲情景,讓幼兒在層級遞進中提升“體商”

教師要具備符合幼兒發展的教育理念、思維方式、行為表現和基本技能,要在游戲中充分發揮觀察者和引導者的作用,為幼兒在游戲中的技能發展、團結協作、探索創造、情感體驗等提供機會,讓幼兒擁有一個健康、寬松、安全、積極的游戲環境,使幼兒在游戲中發展進步。

在大班游戲“跳跳特戰隊”中,教師創設了“學做解放軍”情景,讓幼兒利用“跳跳特戰隊”特有的本領執行對敵任務,層層遞進地練習單腳跳、雙腳跳。游戲中,教師將幼兒熟悉的“蘿卜蹲”調整成單腳跳、雙腳跳來讓幼兒練習平衡能力和應變能力;將“斗雞”設計成敵我雙方對戰,讓幼兒在前跳、后跳、左跳、右跳、快跳、輕跳中保持平衡;最后用小圈拼成偷襲敵人的路,讓幼兒扔出“手榴彈”炸毀敵方碉堡。在這一游戲中,教師的“教”是通過不同層次的游戲實現的,教師在不留痕跡的指導中推動了游戲的進程,發展了幼兒的運動能力。

在游戲“戰地運輸隊”中,教師在沿途設置了許多障礙,有“獨木橋”“地雷區”“草地”等,“運輸員”要越過障礙將糧食和水運送到“前線大本營”。剛開始孩子們都規規矩矩、肩扛手提去“送貨”。突然一個孩子發現了獨輪車,就開始用獨輪車運送貨物,果然速度快了一點,“貨物”一次也能多裝一些,但在過“獨木橋”時獨輪車總是翻車。這時另一個孩子受到了啟發,開始用寬大平穩的輪胎車“送貨”,但是也出現了問題,輪胎車很笨拙,在繞“地雷區”時總是觸碰到雷。最后幾個孩子商量,決定分工合作,一個孩子用輪胎車將貨物運送到“地雷區”,另一個孩子再用獨輪車載著貨物靈活地穿越“雷區”到達“獨木橋”,最后兩名孩子用接物盤將貨物抬到“大本營”。在這一行動中,教師始終是支持的態度,孩子們在越來越有挑戰性的游戲中實現經驗遷移,發展了運動能力。

引導游戲秩序,讓幼兒在自覺遵守規則中內化“體商”

戶外活動由于不確定因素多,給教師帶來了巨大的壓力,因此,建立有效的游戲規則、培養幼兒的自我保護意識有利于教師更好地組織戶外游戲。

1.培養幼兒認識標志

在游戲中,教師可以利用游戲標志對幼兒進行提示,如游戲材料的擺放區牌和安全提示標語以及起點線、終點線的方向導引。標志的存在還能培養幼兒的收納意識,讓幼兒知道在游戲結束后要將器械放回原位、學會對自己的行為負責。

如在晨間游戲時,教師組織集體玩“跳竹竿”,孩子們會從本班的竹竿存放處抬出竹竿,按位置自行擺放好;當活動結束后,孩子們又會自己收拾好竹竿,扎好綁帶,抬至存放處。班與班之間、孩子與孩子之間形成默契,大家都遵守秩序,使得活動開展得井然有序。

2.協商制定游戲規則

幼兒游戲規則的制定可以說是游戲難點,教師既要讓幼兒有序游戲,又不能讓幼兒等待太久。因此,教師可以在游戲前讓幼兒了解游戲,自主商量制定游戲規則。比如,在“小螃蟹運西瓜”中,孩子們商量后認為可以兩個人一組扮演“小螃蟹”,將“西瓜”夾在中間橫著走,進行接力比賽;若中途“西瓜”掉了,兩人則需撿回“西瓜”并從掉落的地方繼續前行。意見達成后,孩子們都認真遵守,并且還會監督別人。

制定規則的過程培養了孩子們遇事協商、合作分工、敢于承擔的良好品質,更培養了孩子們的安全意識,讓孩子們體會到了大家方便自己才能方便、懂得了“沒有規矩不成方圓”的道理。

拓展游戲場所,讓幼兒在不同環境中開發“體商”

游戲不能局限于運動場或者游戲區,教師還可以帶領孩子們到幼兒園以外的地方進行游戲。大自然中有充足的陽光、新鮮的空氣、空曠的場地,能夠促進幼兒各項機能發展、發育,增強幼兒體質,提高幼兒自身免疫;能夠讓幼兒在活動中培養勇于探索、不畏失敗、克服困難和自我擔當的品質;能夠增加幼兒的創造力、自信心和表現力,使其體驗到和幼兒園不同的氣氛、感受到不一樣的快樂和滿足。

比如,教師可以帶領孩子們去農村的田間地頭扭秧歌,組織孩子們在廣場開展百人跳竹竿,讓孩子們到鄉鎮幼兒園與那里的孩子一起游戲。孩子們在游戲過程中建立了與教師、其他小朋友的友好關系,培養了謙虛禮讓、樂于助人的良好品質。居家期間,家長和孩子在家中開展游戲活動,既鍛煉了孩子的身體,發展了孩子的肢體靈活性,又促進了親子關系的發展。

學會觀察評價,讓幼兒在支持鼓勵中促進“體商”

在幼兒游戲的過程中,教師要當好觀察者、記錄者、評價者、解讀者。在不打擾孩子游戲的前提下,教師要運用多種工具記錄幼兒在游戲中的行為表現,并對觀察到的信息進行分析,正確理解幼兒的游戲行為,在評價中給予適時、適宜的回應與支持;捕捉幼兒在游戲中的“教育點”,以回放視頻、討論、圈談的方式評價游戲,讓幼兒自己發現問題、討論解決問題的方法。

在一次戶外游戲中,有一個孩子差點從器械上掉下來,讓老師心有余悸。在活動后的評價回放中,老師播放了孩子們活動時的錄像,讓孩子們自主發現游戲中存在的安全隱患。孩子們在觀看錄像中發現了許多可能出現危險的小細節。最后在老師的引導下,孩子們一起商量制定了班級公約和游戲安全細則,并且通過圖文的形式展現了出來。

當教師讀懂了幼兒、理解了游戲對于幼兒的重要性之后,就要將游戲的作用進一步發揮,凸顯教師游戲素養,讓幼兒玩出勇敢、玩出自信、玩出花樣、玩出精彩、玩出創造,助力幼兒“體商”發展,為幼兒的長遠發展搭建良好的健康基礎。