普惠金融對服務實體經濟的影響研究

——基于省際面板模型的實證分析

張瓊方

一、引言

“普惠金融”作為金融領域的一個重要話題,最早由聯合國在2005 年提出,是指以可負擔的成本為有金融服務需求的社會各階層和群體提供適當、有效的金融服務,重點服務對象為小微企業、農民、城鎮低收入人群等弱勢群體。近年來,我國對于普惠金融的發展愈發重視,中國人民銀行行長易綱將“普惠金融”列為G20 峰會的重要議題之一,全國多家大型商業銀行也已全部設立了普惠金融事業部。

一般認為,普惠金融能夠從提高資源配置效率的層面增進社會福利,從而推動社會整體經濟發展的規模和質量,普惠金融是從信號傳遞、金融包容、金融與產業創新和社會責任等路徑作用于經濟發展,但其影響的大小和方式仍不明確,且由于我國區域發展不平衡的特點較為突出,普惠金融在各地區的經濟發展中能夠扮演的角色也不盡相同,因此,對于普惠金融與經濟深化發展關系的進一步研究,將能夠為我國在加快金融創新和經濟結構轉型升級方面提供新思路。

二、文獻綜述

本文主要借鑒了三個方面的文獻,分別是經濟發展質量指標體系、普惠金融發展水平(指數)和普惠金融對經濟發展的影響。

1.對經濟增長質量指標體系的研究

對于用GDP 或其增長率來衡量經濟增長規模已經達成基本共識,但對于經濟增長質量,目前還沒有較為統一的標準。冷崇總(2008)將經濟發展質量定義為一定時期內一個國家或地區國民經濟發展的優劣程度,并指出應從經濟發展的有效性、充分性、協調性、持續性、創新性、穩定性和分享性七個方面來綜合考量。在2015 年,宋明順,張霞等就從競爭質量、民生質量和生態質量這三個維度,選取了八個基礎指標,并用熵權法確定其權重,從宏觀層面構建了經濟質量評價指標體系,文章指出我國經濟呈現較好的增長勢頭,但仍以粗放式發展為主。張麗偉等(2019)從微觀、中觀和宏觀三個層面,探索了經濟高質量發展的多維評價指標體系,強調了我國經濟高質量發展評價指標體系建設工程的重要性。

2.對衡量普惠金融發展水平的研究

普惠金融的發展,建立在我國經濟金融制度逐步完善、生產力極大發展的基礎上。王婧等(2013)從金融服務的范圍和使用兩個維度,提出了普惠金融應以地理緯度和人口為度的服務滲透性以及存貸款服務的使用情況等指標來綜合衡量。張珩等(2017)特別研究了農村普惠金融的發展水平,其研究運用了14 個基礎指標,從普惠滲透度、實用度、效用度和承受度四個方面,以Cov-AHP 方法確定權重,構建了普惠金融發展水平評價體系。類似地,劉亦文等(2018)參考了國際機構制定和發布的衡量普惠金融發展的指標體系,并充分考慮了我國的特殊因素,構建了以滲透性、服務可得性、使用效用性和可負擔性為主要內容的普惠金融評價體系。何德旭和苗文龍(2015)從普惠金融的功能定位、交易主體和市場體系等方面研究了普惠金融制度的構建,并強調了法律基礎、市場規則和技術革新等是普惠金融制度構建的基礎。

3.對普惠金融影響經濟發展的研究

對于普惠金融與經濟發展的關系,各個研究的結論差異性較為明顯。李濤,徐翔等(2016)運用了跨國截面數據,考慮了普惠金融內生性問題,得出來自企業的投資資金比率以及個人賬戶使用率等普惠金融指標對經濟增長產生了顯著的負面影響。杜強和潘怡(2016)運用省市面板數據,構建普惠金融評價體系,認為普惠金融與地區經濟發展之間的關系呈現倒U 形,東部地區的普惠金融抑制了經濟發展,而中西部地區的普惠金融仍對經濟發展有顯著的促進作用,并提出應加快中西部地區的普惠金融體系建設,促進區域平衡發展。陳雅琳和梁新潮(2018)將經濟增長分為規模和質量兩個方面,研究了普惠金融的影響,研究得出,普惠金融與經濟增長規模之間存在顯著的U型效應,普惠金融對經濟增長質量的正向影響十分顯著。

三、實證分析

1.變量與數據

(1)被解釋變量

Scale 表示經濟增長規模。本文用省際GDP 增長率來衡量各地區的經濟增長規模。

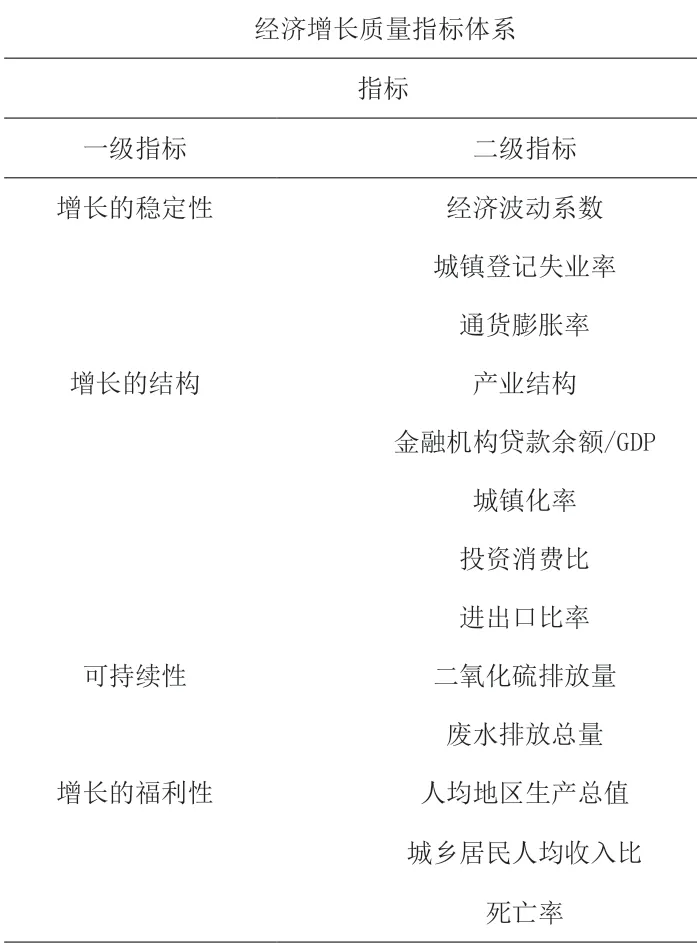

Quality 表示經濟發展情況,也即經濟增長質量。本文在參考大量文獻的基礎上,構建了包括四個一級指標和13 個二級指標在內的經濟增長質量評價指標體系,采用等權重法計算出各個省和直轄市的經濟增長質量指數,具體見表1。

表1 經濟增長質量評價指標體系

(2)核心解釋變量

本文所研究的核心解釋變量為普惠金融發展水平,模型中以IF 表示。根據普惠金融的內涵,以及省級數據的可得性,參考其他研究中的構建方法,本文從滲透性、可得性、效用性和可負擔性四個方面,運用七個二級指標和十個基礎指標,同樣采用等權重法構建指數來衡量各地區的普惠金融發展水平。同時,以IF2表示其二次項。具體指標見表2。

表2 普惠金融發展水平評價指標體系

2.普惠金融推動經濟深化發展的實證檢驗

(1)平衡性檢驗

通過stata 中的xtset 命令將地區和年份分別聲明為面板數據的面板標識和時間變量,此時數據為非平衡數據,再通過spbalance 命令將數據處理為強平衡數據。

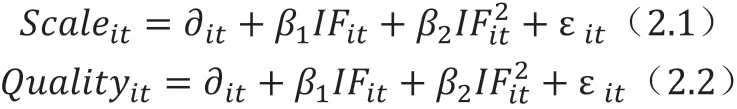

(2)模型的設定

我們假設,普惠金融對于經濟發展的影響或許存在“(倒)U 型”效應,因此除一般的線性項之外,我們將普惠金融指數的二次項也納入模型。具體模型設計如下:

基本模型:

加入二次項:

式1.1 和2.1 中,Scaleit為被解釋變量,表示t 時刻i省份的經濟發展規模。IFit為解釋變量,表示t 時刻i 省份普惠金融發展水平。式1.2 和2.2 中的Qualityit表示t 時刻i 省份經濟發展質量。通過以上四個模型,我們可以較為全面地從省級層面衡量普惠金融發展對于經濟發展規模和質量的影響。

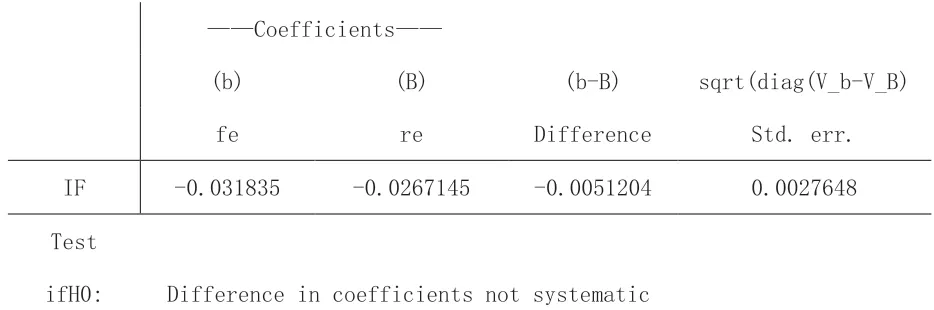

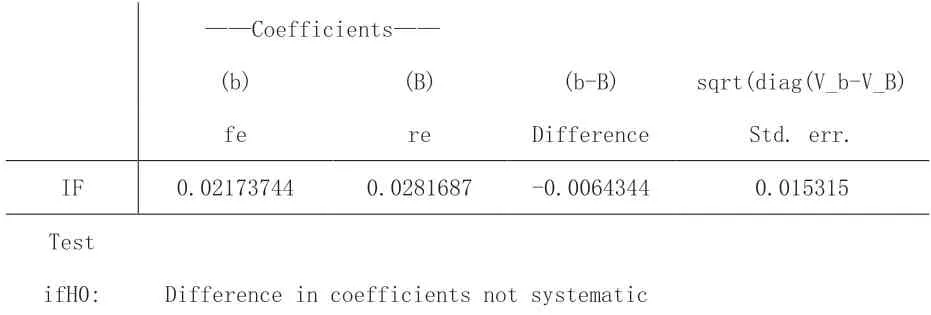

(3)Hausman 檢驗

運用Hausman 檢驗,可以對模型設定固定效應還是隨機效應進行確定,其結果如表3、表4。

表3 式1.1 檢驗結果(Hausman)

表4 式2.1 檢驗結果(Hausman)

可以看到,兩種效應的差別并不顯著,因此,我們將采用固定效應的面板模型估計方法。

(4)模型的估計

①線性模型

分別對兩個線性模型進行估計之后,我們發現各個地區普惠金融發展水平對于經濟增長規模的負面影響較為顯著(P 值為0.017)。從經濟意義上來講,普惠金融對于GDP 增長率起到了拖累的作用。

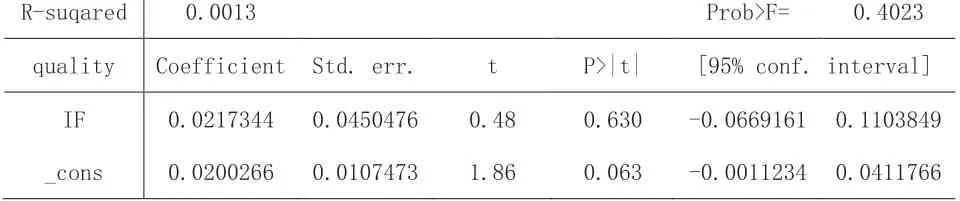

此外,在這個階段中,普惠金融的發展對各地區經濟增長質量的影響并不顯著。具體的模型估計結果參見表5和表6。

R-suqared 0.0113 Prob>F= 0.0167 scale Coefficient Std. err. t P>|t| [95% conf. interval]IF -0.031854 0.013222 -2.41 0.017 -0.0578550 -0.005815_cons 0.1046366 0.0031545 33.17 0.000 0.0984288 0.1108444

R-suqared 0.0013 Prob>F= 0.4023 quality Coefficient Std. err. t P>|t| [95% conf. interval]R-suqared 0.0013 Prob>F= 0.4023 quality Coefficient Std. err. t P>|t| [95% conf. interval]IF 0.0217344 0.0450476 0.48 0.630 -0.0669161 0.1103849 IF 0.0217344 0.0450476 0.48 0.630 -0.0669161 0.1103849 R-suqared 0.0113 Prob>F= 0.0167 scale Coefficient Std. err. t P>|t| [95% conf. interval]_cons 0.0200266 0.0107473 1.86 0.063 -0.0011234 0.0411766

②二次模型

在對式1.2 進行估計之后,我們發現,各個地區普惠金融發展水平對于經濟增長規模產生了顯著的“倒U 形”效應,參數估計結果如下:

IF -0.184802 0.028658 -6.45 0.000 -0.2411995 -0.12841 IF2 -0.050606 0.008527 -5.93 0.000 -0.0673876 -0.03382_cons 0.1089462 0.003075 35.43 0.000 0.1028946 0.114998 scale Coefficient Std.err. t P>|t| [95% conf. interval]IF -0.184802 0.028658 -6.45 0.000 -0.2411995 -0.12841 IF2 -0.050606 0.008527 -5.93 0.000 -0.0673876 -0.03382_cons 0.1089462 0.003075 35.43 0.000 0.1028946 0.114998 R-suqared 0.1032 Prob>F= 0.0000

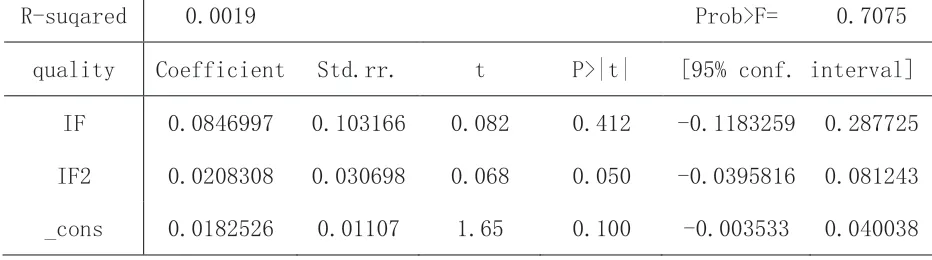

此外,在加入二次項之后,模型的解釋力度顯著增強(R-squared 值顯著上升),且模型的設定更為合理。然而,在對式2.2 進行估計之后,各個解釋變量的參數仍不顯著,模型的解釋力度仍然較差,同時,模型的設定欠合理。參數估計結果見表8。

表8 式2.2 估計結果

四、結論與建議

本文運用2010—2020 年我國20 個省(自治區)級數據,構建了經濟增長質量評價體系,也構建了普惠金融發展水平評價體系,并運用這兩個指數形成的面板數據進行建模分析,研究了普惠金融在推動經濟深化發展中所起到的作用。具體的研究結論如下:

1.普惠金融發展水平對經濟增長規模呈現“倒U 形”影響

總體上,從線性模型來看,普惠金融的發展對于經濟規模的增長產生了顯著的負面影響,從二次模型上來看,兩者之間呈現倒U 型關系。這表明普惠金融的發展存在著一個最佳水平,在此水平之前,普惠金融的發展對于經濟增長規模,即GDP 增長率,可以起到積極的作用,表明普惠金融切實提高了我國的金融參與度,為經濟金融發展注入了新活力。但在這一最佳水平之后,普惠金融的發展對于經濟增長規模無所助益甚至產生了一定的拖累,表明提供普惠金融所產生的成本已經大于其所帶來的收益,普惠金融的發展模式也需要新的變革。

2.普惠金融發展水平暫未顯著影響到經濟增長質量

線性模型和二次模型一致顯示,普惠金融的發展對于我國的經濟增長質量并未產生顯著的影響。但從影響機制上來說,普惠金融可以從提高金融包容,拓寬信號傳遞,加快金融和產業創新以及強化社會責任等方面調整經濟結構,改善經濟質量。模型結果與理論的背離表明,我國普惠金融的發展方式仍以粗放式為主,金融機構仍以增加營業點、服務人員等來提高普惠金融的滲透性和可得性為主要方式,而對于普惠金融觀念的普及,普惠金融的健康、可持續發展模式等方面仍未開始積極的、全面的探索和改進。

3.改善普惠金融發展方式,完善普惠金融體系

綜上所述,盡管我國的普惠金融在過去的幾十年間已經得到了長足的發展,其對于經濟增長的貢獻也有目共睹,我國全面進入小康社會,也離不開普惠金融這一重要角色。但是由于普惠金融發展方式較為粗放,體系不夠完善等原因,其對于經濟規模增長的負面影響逐漸加大,且對于經濟增長質量的提高并無貢獻。

因此,普惠金融的發展也亟須轉型和升級。一方面,借助于數字金融的發展,普惠金融可以向以數字化方式為主的模式轉變,這樣,普惠金融服務的便利性可以得到極大提高,成本可以大幅降低,普惠金融觀念可以得到更好的宣傳,對于普惠金融所推動的資金循環和資源配置也可以得到更好引導。另一方面,在完善普惠金融體系方面,應引導金融領域加快金融創新,提高個性化水平,可以加大重點領域的針對性。此外,加強普惠金融的產業滲透性,促進金融機構與實體經濟的合作也將能夠對我國普惠金融的體系的完善起到積極作用。使普惠金融能夠在我國經濟深化發展、轉型升級的關鍵時期切實發揮其應有的作用。