不作為故意殺人罪量刑實證研究

——以遺棄致死為切入點

張 萌

(廣西大學 法學院,廣西 南寧 530004)

一、問題的提出

目前,不真正不作為犯定性問題理論豐富且研究深入,然而不真正不作為犯的量刑問題一直缺少關注,“無論在刑法學習過程中,或在刑法實務上,一向重犯罪論而輕刑罰論的法事實,在司法官考試的試題中,大多以定罪的問題為重點,而甚少涉及科刑的問題,也,就難怪在法學教育和法官的司法專業培育中刑罰制裁普遍受到忽視,而虛有其表。”[1]同時,基于我國“立法定性加定量”的治理模式,在罪量層面上把握抽象的定量因素具有不確定性,司法機關需要大量的價值判斷。由此造成不作為犯案件裁判結果大相徑庭。以故意殺人罪為例,司法實踐中的普遍現象是以不作為方式構成的故意殺人罪量刑偏低。根據《中華人民共和國刑法》的規定,故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。在遺棄致死的場合,根據筆者統計,從2001年至2020年所有裁判文書中,96%的案件適用最低檔的法定刑且刑期均在七年以下。例如,周某故意殺人罪一審刑事判決書中,法院認定被告人周某將嬰兒遺棄至圍墻外側致其死亡的行為符合故意殺人罪的構成要件,因其案發后如實供述自己罪行而從輕處罰,最終判處有期徒刑三年,緩刑五年。杜瓊故意殺人罪案件中,被告人的行為與之類似,從輕處罰事由相同,但裁判結果為十年六個月有期徒刑。由此引發的問題有二:其一,不作為犯和作為犯共用同一構成要件,學界公認二者之間存在等價性,而司法實踐中不作為犯從輕處罰的傾向明顯,這似乎是一個悖論。那么影響不作為故意殺人罪量刑的因素為何?其二,在類似的遺棄致死行為中,適用緩刑的影響因素為哪些?

因此,筆者以2001年-2020年所有遺棄致死定性為故意殺人罪的案件為樣本,采用SPSS 分析影響不作為故意殺人罪量刑的因素以及被告人適用緩刑的影響因素。通過大數據分析和對比,提出量刑完善建議,確定不作為故意殺人罪的基準刑,為司法實踐價值判斷和裁量案件提供綿薄之力。

二、案件基本情況與研究方法

(一)案件基本情況

樣本數據來源于威科先行網。以“遺棄、故意殺人罪”為檢索詞,共檢索到2001年至2020年540 份相關判決書。本研究旨在分析故意殺人罪的量刑影響因素,因此剔除遺棄罪、過失致人死亡罪等其他罪名為裁判結果的判決書。經過人工復核后,有效判決書為47 例,因部分案件中存在從犯,因此實際有效數據為63 例。

筆者對擬采用的樣本案例依據地域、年份進行了整理匯總。因統計到的有效數據全部歸于一審案件,因此并未按照審級對相關樣本數據進行分類。

案件的區域分布情況如圖1 所示,總共涉及到20 個省及自治區,包括青海省、貴州省、江西省、山西省、甘肅省、山東省、吉林省、遼寧省、湖南省、四川省、內蒙古自治區、福建省、廣西壯族自治區、安徽省、河北省、云南省、廣東省、江蘇省、浙江省。其中東部沿海城市的案發率偏高,最高的是浙江省,占比19.15%。其次是江蘇省和廣東省,占比都為8.51%。中部地區總體案發率低于東部沿海地區,平均占比2%左右。西部地區案發率最低,新疆、西藏等地區20年間未發生過一起遺棄致死型的故意殺人案件。總體而言,案件發生的比例由西向東呈現遞增趨勢,主要發生在東部沿海一些發達的地區。

圖1 案例區域分布情況圖

圖2 為遺棄致死案件定性為故意殺人罪案件的逐年分布情況。由于2014年以前案件發生頻率較低,據統計2001年、2002年、2003年等并未有相關案件發生,因此筆者將其歸為一類。如圖所示,不作為故意殺人罪案件發生的頻率整體呈現上升的趨勢,這也意味著對其量刑影響因素的研究確有必要。案件發生率從2001年-2014年開始呈現緩慢下降的趨勢,直到2016年達到最低點,這一年有5 起案件發生。此后,案發率波動性的上升,在2020年達到了目前的最大值,有11件。

圖2 案例逐年分布情況圖

總之,遺棄致死型的故意殺人罪案件在東部沿海地區呈現高案發率,并且近年來案件發生比率有大幅度上升,這不得不引起重視。

(二)研究方法

本研究主要采用社會學分析軟件SPSS 對數據進行分析,用到的研究方法主要為多元線性回歸和二元Logistic 回歸方法。筆者將用多元線性回歸模型和二元logistic 回歸模型分別分析有期徒刑刑期的影響因素和緩刑與否的影響因素。因為有期徒刑的刑期屬于連續性變化數值,而當因變量為連續性數值變量,無論自變量是連續型變量還是分類型變量時,都必須使用多元線性回歸。同時,因為因變量是二分類變量,所以在研究緩刑與否的影響因素時采用二元logistic 回歸分析,能夠分析在多個因素共同作用的情況下,各因素是否對因變量具有影響力以及影響力的大小。

三、有期徒刑刑期影響因素之多元線性回歸分析

在63 例不作為故意殺人罪樣本中,行為人均被判處有期徒刑。但《中華人民共和國刑法》對此罪規定的量刑幅度為死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑和三年以上十年以下有期徒刑。而多數案例中法院對被告人適用最低一檔法定刑。其中緣由值得深究,因此使用多元線性回歸分析影響不作為故意殺人罪有期徒刑刑期的影響因素。

(一)變量設置

在進行多元線性回歸分析前首先要進行變量設置。刑期為本研究中的因變量,其屬于連續性數值變量,所以在賦值時以月為單位進行,如被告人被判處三年有期徒刑則賦值為36。因變量為可能影響有期徒刑刑期的變量。依據最高人民法院頒布的《關于常見犯罪的量刑指導意見》(以下簡稱《意見》)第三部分常見量刑情節的適用,結合裁判文書中的關鍵詞,設置變量自首、坦白、認罪認罰、諒解、初犯、偶犯、累犯、從犯、主觀惡性小、限制刑事責任能力、犯罪情節較輕。設置依據如下:變量1 自首,依據《意見》規定“對于自首情節……可以減少基準刑的40%以下。”在裁判文書中,31.7%的案件中被告人有自首情節。變量2 坦白依據《意見》規定“對于坦白情節,綜合考慮如實供述罪行的階段、程度、罪行輕重以及悔罪程度等情況,確定從寬的幅度”。在裁判文書中,42.8%的案件中有坦白情節。變量3 認罪認罰依據《意見》規定“對于當庭自愿認罪的……可以減少基準刑的10% 以下”。在裁判文書中,53.9%的案件中被告人自愿認罪認罰。變量4 諒解依據《意見》規定“對于積極賠償被害人經濟損失并取得諒解的……可以減少基準刑的40%以下”。在裁判文書中,11.1%的案件中存在諒解情節。變量5 初犯、偶犯依據《意見》規定“……是否初犯、偶犯等情況……予以從寬處罰”。在裁判文書中,7.9%的案件中被告人屬于初犯、偶犯。變量6 累犯依據《意見》規定“對于累犯……增加基準刑的10%-40%,一般不少于3 個月”,在裁判文書中,只有1.5%的案件中被告人屬于累犯。變量7 從犯的設置依據來源于裁判文書中有部分案件屬于共同犯罪,被告人之間分工明確、共同作案。結合《意見》中對從犯的有關規定,將其變量設置為主犯、從犯、無等三種情況,并分別賦值1、2、0。變量8 主觀惡性小主要來源于裁判文書中的關鍵詞,6.3%的案件中法院認定被告人主觀惡性小,從而對其從輕處罰。變量9 限制刑事責任能力屬于法定量刑情節,依據為《中華人民共和國刑法》第18 條:尚未完全喪失辨認或者控制自己行為能力的精神病人犯罪的,應當負刑事責任,但是可以從輕或者減輕處罰。在裁判文書中,6.3%的案件中被告人患有精神疾病因而遺棄自己的嬰兒。變量10 犯罪情節較輕依據為《中華人民共和國刑法》中故意殺人罪的規定:“情節較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑”。裁判文書中,45%的案件中法院認定被告人犯罪情節較輕。

據此對變量進行賦值并整理成表1:

表1 變量賦值表

X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10認罪認罰諒解初犯、偶犯累犯從犯主觀惡性小限制刑事責任能力犯罪情節較輕0=無0=無0=無0=無0=無0=無0=無0=無1=主犯1=有1=有1=有1=有2=從犯1=有1=有1=有

(二)適用前提檢驗

線性回歸模型的建立和運行需要三個前提條件,即樣本獨立、殘差正態、自變量不存在多重共線性。只有在滿足上述條件的前提下,進行線性回歸分析后的得出的結果才準確、真實。

首先,樣本獨立性要求樣本獨立,從而不會影響回歸結果的準確性。樣本獨立性的標準是DW 值在2 附近,說明樣本之間不會互相干擾。如表2 所示,本研究中DW 值(德賓=沃森)為1.666<2,說明該樣本存在輕微的非獨立性,但偏差不大,樣本整體仍具有獨立性,不會影響回歸結果的準確性。并且,R 方=0.391,意味著自變量可以解釋因變量“刑期”變異程度的39.1%。而一般而言,R 方高于30%就意味著回歸方程擬合情況良好,因此該樣本的擬合度較高,結果可靠。

表2 模型摘要

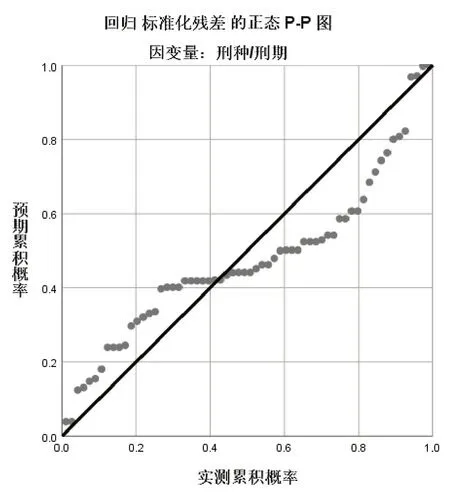

其次,殘差正態的判斷要求模型的殘差服從正態分布。如圖3 所示,殘差的散點基本落于對角線上,說明本次模型的殘差服從正態分布。回歸方程的擬合情況良好。

圖3 回歸標準殘差的正態P-P 圖

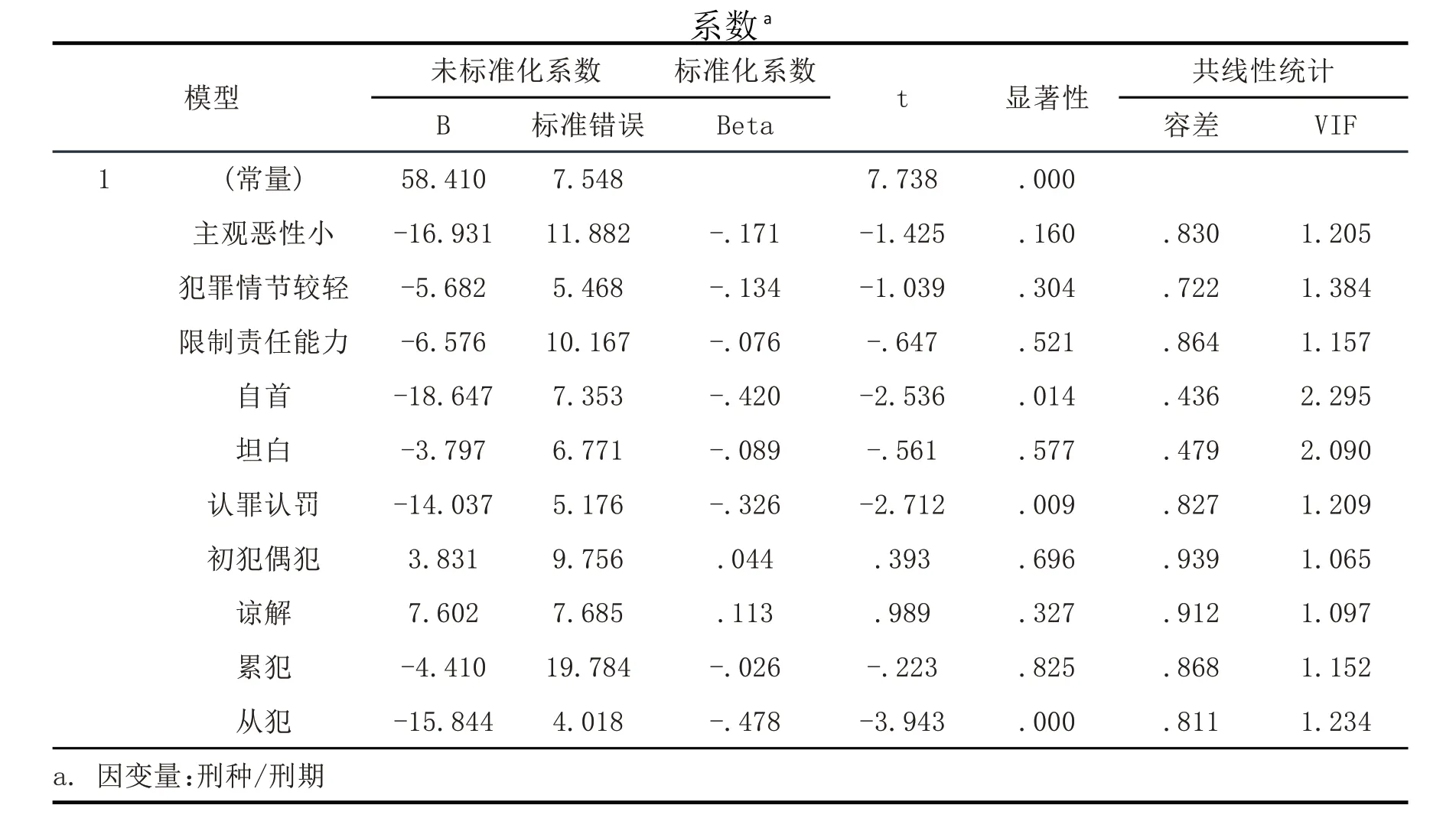

最后,自變量不存在多重共線性,要求自變量之間不存在極強的相互關系。如表3 所示,各自變量的VIF 值均小于5,意味著變量之間不存在多重共線性,不會影響回歸結果的準確性。

表3 系數表

(三)刑期顯著性因素分析

本回歸模型中的10 個自變量均為分類變量而不是連續性數值變量,因此在進行多元線性回歸分析時需要虛擬化處理。在設置啞變量時,將無作為參考類別。在此基礎上,通過ANOVA 表分析該多元回歸方程是否具有統計學意義。若顯著性(P 值)<0.05,說明至少有一個自變量能夠顯著影響因變量,證明該研究具有統計學意義。如表4 所示,顯著性為0.002,符合上述條件,由此自變量中有變量能夠顯著影響因變量,本研究具有統計學意義。

表4 ANOVA 表

系數表中的顯著性為判斷自變量是否能夠影響因變量的依據。當自變量的顯著性值小于0.05 時,說明該自變量具有顯著性,能夠顯著影響因變量的變化。反之,則說明該變量不具有顯著性。如表3 系數表所示,在10 個變量中,自首、認罪認罰、共犯的顯著性值均小于0.05,說明這幾個變量具有顯著性,能夠影響不作為故意殺人罪刑期的長度。而主觀惡性小、犯罪情節較輕、限制刑事責任能力、坦白、初犯偶犯、諒解、累犯的顯著性值大于0.05,說明這幾個變量在其他變量的綜合作用下,不具有顯著性。

表4 中的B 值意為在其他自變量保持不變的時候,該自變量每增加一個單位,因變量結果出現的幾率是原來的倍數,即當B 值大于1 時,自變量上升會增加因變量機會,相應的,B 值小于1時,會減少因變量的機會[2]。三個具有顯著性的自變量中,自首的B 值為-18.647,表明自首與有期徒刑刑期呈負相關趨勢,即自首情節每上升一個單位,有期徒刑減少18.647 個月。相應的,共犯和認罪認罰的B 值分別為-15.844 和-14.037,當這兩個變量上升一個單位時,刑期相應減少15.844 和14.037 個月。

(四)小結

經過多元線性回歸分析,發現自首、認罪認罰、從犯能夠顯著負面影響不作為故意殺人罪刑期,即當被告人存在自首、認罪認罰、從犯情節時,其刑期應當比不具有上述情形的被告人短。可總結出的規律為:

第一,自首對不作為故意殺人罪有期徒刑刑期的影響最大。依據為其標準化系數值為7.353,相比于坦白,自首具有投案主動性,因此在從寬處罰力度上大于坦白。根據統計,在不作為故意殺人罪案例中有三分之一的被告人存在自首情節,因此整體上刑期較短。

第二,認罪認罰也是影響不作為故意殺人罪的第二重要因素。依據為其標準化系數值為5.175,僅次于自首。認罪認罰要求被告人既承認犯罪,也認可量刑。因此認罪認罰時,被告人的人身危險性、再犯可能性降低,能夠較好地達到刑法預防犯罪的機能。由此在被告人具有認罪認罰情節時,其從寬處罰力度較大。

第三,從犯也是影響不作為的故意殺人罪刑期的重要因素。其標準化系數值為4.018,小于自首和認罪認罰。由于遺棄多發生于家庭內部,因此共同犯罪常見于不作為的故意殺人罪中。其中的主犯往往承擔實施遺棄行為的重要作用,相比之下,從犯的作用稍弱,因此量刑上比照主犯從寬處罰。

四、緩刑與否影響因素之二元logistic 回歸分析

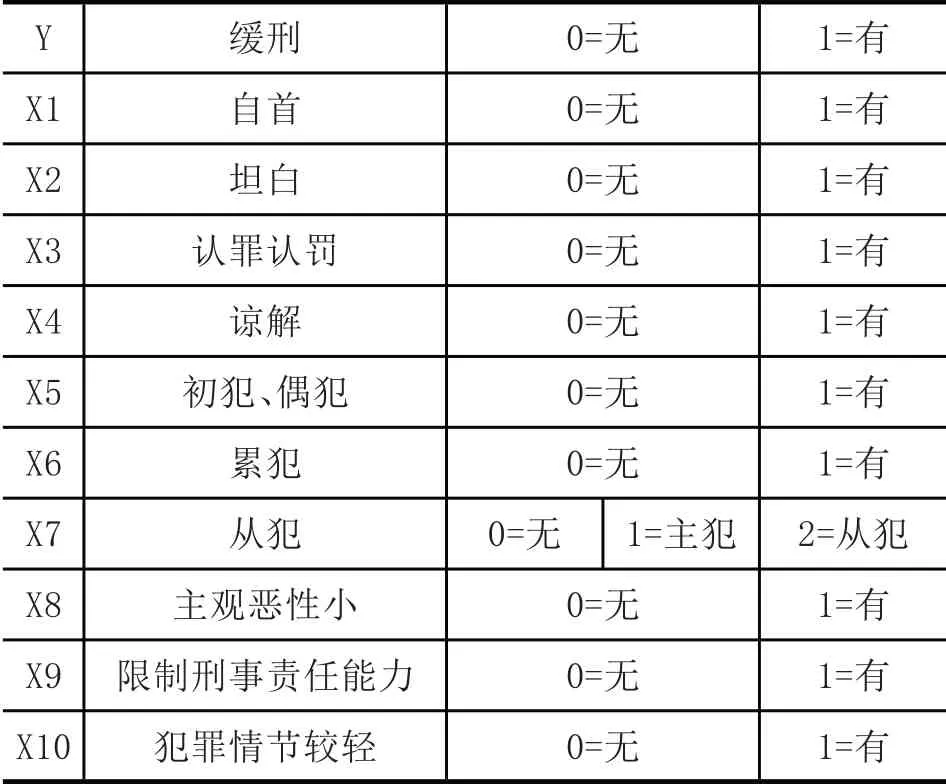

(一)變量設置

除了刑種為有期徒刑外,不作為故意殺人罪量刑的另一特征為緩刑的適用。根據統計,在63例樣本中,有58.7%的案件適用緩刑。因此研究不作為故意殺人罪緩刑適用確有必要。在因變量為二分類變量情況下,采用二元logistic 回歸分析方法進行研究。其中自變量的設置與進行多元線性回歸時的設置相同,依據為《意見》規定和裁判文書。據此設置變量表如表5:

表5 變量賦值表

(二)卡方檢驗

在進行二元logistic 回歸分析前先進行卡方檢驗,卡方檢驗能夠就單個變量是否具有顯著性進行研究。其使用標準為:一,存在無序多分類變量;二,具有相互獨立的觀測值;三,樣本的總數>40;四,理論頻數>5,反之則要求其數量<20%。本次研究的樣本滿足上述條件,當變量的顯著性值<0.05 時,該變量具有顯著性。以下為卡方檢驗結果。

認罪認罰初犯偶犯諒解累犯從犯0.032 0.952 0.469 0.229 0.221

如表6 所示,10 個自變量中,犯罪情節較輕和自首的顯著性值小于0.05,說明這兩個變量與因變量緩刑與否具有相關性。主觀惡性小、限制刑事責任能力、坦白、認罪認罰、初犯偶犯、諒解、累犯、共犯的顯著性值大于0.05,因此與因變量不具有相關性。

表6 卡方檢驗表

(三)緩刑顯著性因素分析

通過卡方檢驗得出的結論是主觀惡性小、限制刑事責任能力、坦白、認罪認罰、初犯偶犯、諒解、累犯、共犯等變量與緩刑與否不具有相關性,犯罪情節較輕和認罪認罰在單一作用下具有顯著性。但其在綜合作用下對因變量的影響大小還不可得知。將這兩個變量作為自變量,因變量仍然為緩刑,通過二元logistic 回歸模型進一步得出影響緩刑適用的因素。以下為結果和參數解釋。

從表7 樣本數據可知,有犯罪情節較輕的顯著性值大于0.05,說明該變量在單個分析時對緩刑適用具有顯著影響,但在共同作用時,則不能夠繼續維持其顯著性。有認罪認罰的顯著性值小于0.05,具有顯著性。除此之外,關注該變量的B 值。如前所述,B 值意為當其他自變量保持不變的情況下,自變量的增加或減少影響因變量結果出現幾率的大小。當B 值大于1 時,自變量與因變量變化呈正相關;當B 值小于1 時,自變量增加會減少因變量的機會。該變量的B 值為1.283,表明有認罪認罰對被告人適用緩刑的可能性是無此量刑情節時的1.283 倍。

表7 方程中的變量

(四)小結

經過卡方檢驗和二元logistic 回歸分析發現認罪認罰是影響緩刑適用的主要因素,結合《中華人民共和國刑法》中緩刑適用規定“根據犯罪分子的犯罪情節和悔罪表現,適用緩刑確實不致再危害社會的,可以宣告緩刑”。適用緩刑應當具備犯罪情節較輕和認罪悔罪條件,本次實證研究中將悔罪因素也歸入到認罪認罰中,實證研究也表明在司法實踐中決定適用緩刑的主要因素為認罪認罰,應當認為該結論具有正當化依據,但犯罪情節較輕這一變量并未表現出顯著性,由此可見不作為故意殺人罪緩刑適用確有疏漏,亟待完善。

五、不作為故意殺人罪案件量刑建議

司法實踐中不作為故意殺人罪量刑情況普遍偏低,呈現出刑種為有期徒刑,刑期為最低檔,緩刑適用率高的規律。與之相比,以作為方式實施的故意殺人罪中判處死刑、無期徒刑等十分常見。二者共用同一構成要件,裁判結果卻大相徑庭,故而對其量刑影響因素進行實證研究很有必要。通常對某罪進行量刑方面實證研究時應當遵循刑種、刑期、罰金、緩刑的先后順序。但由于本研究64 例樣本都被判處單一刑種:有期徒刑,且無適用罰金刑案例,因此只著重分析有期徒刑刑期和緩刑與否。由此經過多元線性回歸分析發現影響不作為故意殺人罪有期徒刑刑期的因素為自首、從犯、認罪認罰,經過二元logistic 回歸分析發現影響不作為故意殺人罪緩刑適用的因素為認罪認罰。

綜合影響不作為故意殺人罪有期徒刑刑期及緩刑與否的影響因素,發現認罪認罰是影響有期徒刑時長和緩刑與否的共同因素,認罪認罰對有期徒刑的影響為負,認罪認罰的出現會減少有期徒刑刑期長短,對緩刑的影響為正,當認罪認罰出現時,適用緩刑的幾率增加。而自首、從犯并不會對緩刑的適用產生顯著影響,對有期徒刑刑期具有影響力。二者均為法定從輕、減輕量刑情節,對有期徒刑刑期縮短起到一定作用。而根據數據統計,在2001年至2020年全部不作為故意殺人罪案件樣本中,36%的案件中被告人存在自首情節,22%的案件中出現從犯。這也一定程度上為不作為故意殺人罪量刑偏低提供依據。然而僅僅分析出影響不作為故意殺人罪量刑的因素并不能有效解決司法實踐中存在的量刑偏差問題。扭轉量刑失衡的關鍵在于確定量刑實施細則,為相關案件的裁判提供參考和計算標準。由此引入“基準刑”這一概念,根據最高人民法院某部門負責人在2010年《人民法院量刑指導意見(試行)》出臺后答記者問時的回答,“基準刑即針對具體的犯罪而言,在不考慮各種法定和酌定量刑情節的前提下,根據基本犯罪事實的既遂狀態所應判處的刑罰。”[3]基準刑的確立具有重要意義,一方面彌補了過去估推式量刑的缺陷,為法官裁量案件提供了標準和可參照的步驟;另一方面,扭轉司法實踐中的同案異判怪相,助益于司法公正和正義。基準刑的組成包括量刑起點和調節的刑罰量,量刑起點是指影響定罪的基本犯罪構成事實,調節的刑罰量依附于量刑起點。主要指除基本犯罪構成事實外其他影響犯罪的事實,如犯罪的次數、后果等。本次實證研究中不作為故意殺人罪的情況,基本的犯罪構成事實為有扶養義務的人遺棄不具有獨立生活能力的嬰幼兒從而導致死亡,該不行為與作為的故意殺人罪具有等價性。基本犯罪事實之內影響量刑的情節,屬于基準刑確定情節;基本犯罪事實之外影響量刑的情節,屬于基準刑調節情節,以及所謂的量刑情節(狹義的)[4]。結合前述實證研究的結論,因本研究中刑種單一,不存在分析多刑種量刑起點問題。依據系數表,影響不作為故意殺人罪有期徒刑刑期的主要因素為認罪認罰、自首、從犯。由于自首的影響力排名第一,因此將其作為基準事實確定基準刑,得出的基準刑公式為:不作為故意殺人罪有期徒刑刑期=58.410+(-18.647)*自首,因此,法官在將遺棄致死行為定性為故意殺人罪后進行量刑時,應當先考慮有無自首情節,在此基礎上疊加其他量刑情節。同樣依據系數表,影響不作為故意殺人罪緩刑適用的主要因素為認罪認罰,將其作為基準事實確定基準刑,得出的基準刑公式為:不作為故意殺人罪緩刑適用=0.429+(-1.035)*認罪認罰。

但不作為故意殺人罪緩刑適用中還存在一個關鍵性問題,如前所述,適用緩刑應當具備犯罪情節較輕條件,但這一變量并未表現出其顯著性。由此可見理論與實踐的偏差。因此司法實踐中應當關注犯罪情節較輕這一因素。但目前尚無統一的犯罪情節較輕標準,學界多從個罪角度出發分析何為情節較輕。以故意殺人罪為例,被害人過錯、防衛過當等都是學者普遍認為屬于情節較輕的情形。而在筆者主要探討的遺棄型故意殺人罪中,有學者認為這也屬于情節較輕,其主要原因為父母遺棄子女非本意,或基于重男輕女思想而遺棄女嬰,或由于嬰兒患有先天性缺陷而不忍其痛苦[5]。而筆者認為,該觀點存在疏漏之處。許多遺棄致死的不作為方式殺人與作為在法益侵害性、社會危害性等方面并無差異,不區分情節的對不作為犯從輕處罰似乎否定了不作為與作為的等價性。因此,筆者嘗試從司法實踐中總結規律,為情節較輕的判斷提供一些綿薄之力。在64 例樣本中,52.4%的案件中法院認定被告人犯罪情節較輕卻未進行說理,僅有一例案件中法院認為“被告人犯罪的動機、手段、場所及造成的后果等,與發生在社會上的嚴重危害社會治安的其他故意殺人犯罪案件有所區別,應屬情節較輕”①該案中被告人將嬰兒遺棄于湖中小島上并將其放置于高2 米帶刺的植物叢中,向被害人的生命法益創設了法律所不容許的風險,由于小島屬于未開發狀態,大大阻斷了被害人獲救的可能性,其行為已經與作為方式的故意殺人罪具有等價性,構成不作為的故意殺人罪。考察被告人的行為動機發現,其屬于未婚生子,因怕社會影響不好而實施此行為。相較于其他遺棄行為,其主觀惡性更小。同時,行為人在遺棄嬰兒時并未采用任何隱蔽手段,如將嬰兒裝入垃圾袋或盒子中,其行為不屬于強化遺棄行為。

故而在是否應當對構成不作為故意殺人罪的被告人適用緩刑時,應當考慮以下幾方面內容:

第一,行為人的動機。筆者分析33 例適用緩刑樣本中被告人行為的動機后,大致可分為三類:第一類為未說明動機,僅說明被告人具有緩刑適用條件,決定對其從輕處罰并宣告緩刑。有16 例,占48%;第二類為提及被告人動機,但未具體說明,在綜合考慮被告人犯罪情節、動機、危害結果的基礎上對被告人宣告緩刑。有8 例,占比24%;第三類為具體說明被告人的動機,筆者將此種情況進行再分類并整理成表8:

表8 被告人動機考察表

犯罪動機是指刺激、促使行為人實施犯罪行為的內心起因或思想活動。對于犯罪動機的解讀,可以得知行為人是在什么樣的心理支配之下實施犯罪行為[6]。如表8 所示,因生活困難、無力撫養而遺棄被害人、擔心孩子健康成長和怕被人發現自己未婚生子其犯罪動機明顯惡性小于將被害人視為生活負擔而意圖剝奪其生命,可認定行為人的動機具有可寬恕性。因此,當被告人實施遺棄行為時動機為生活困難、擔心孩子成長、未婚先孕怕被發現時,可以認定被告人滿足犯罪情節較輕的條件之一。第二,被告人的行為手段。同樣對該33 例樣本中被告人的行為手段進行分析后整理,遺棄的行為手段可分為兩種,一種為純粹遺棄,如“被告人潘波于2015年8月底離開達州市至福建省晉江市務工,隨后與家人斷絕聯系,對家庭成員不予照料,不聞不問,完全消失。”有11 例,占比34%;另一種為強化遺棄,主要表現為阻攔救助、斷水斷電等,如“將該男嬰裝入一只白色塑料袋內并打結,將裝有男嬰的塑料袋扔進灌木叢中后離開現場”,有22 例,占比66%。當行為人采取強化遺棄方式時,被害人的生命陷入更加危險的境地,該遺棄行為的社會危害性、法益侵害性明顯大于純粹遺棄行為。建議只有當被告人采取的行為方式為純粹遺棄時,才考慮是否對其適用緩刑。

綜上所示,通過實證研究發現影響不作為故意殺人罪有期徒刑刑期的因素為自首、從犯、認罪認罰,發現影響不作為故意殺人罪緩刑適用的因素為認罪認罰。確定不作為故意殺人罪有期徒刑的基準刑為58.410+(-18.647)*自首,不作為故意殺人罪緩刑適用=0.429+(-1.035)*認罪認罰,明確情節較輕的判斷標準為家庭困難動機+純粹遺棄手段。

注釋:

①(2015)清英法刑初字第441 號。

②(2017)吉02 刑初59 號。

③(2017)浙0326 刑初190 號。

④(2015)石刑初字第2 號。

⑤(2017)湘0702 刑初293 號。