液態金屬:無盡的科學與技術前沿

液態金屬泛指處于液態的金屬,傳統意義上是指熔點在數百攝氏度甚至更高的金屬的熔煉和加工成型方面的內容,研究相對成熟。當前在世界范圍引發廣泛矚目,已成重大科學熱點的主要是常溫液態金屬,通常指熔點在室溫附近的金屬或合金。

常溫液態金屬,令人驚異的物質存在

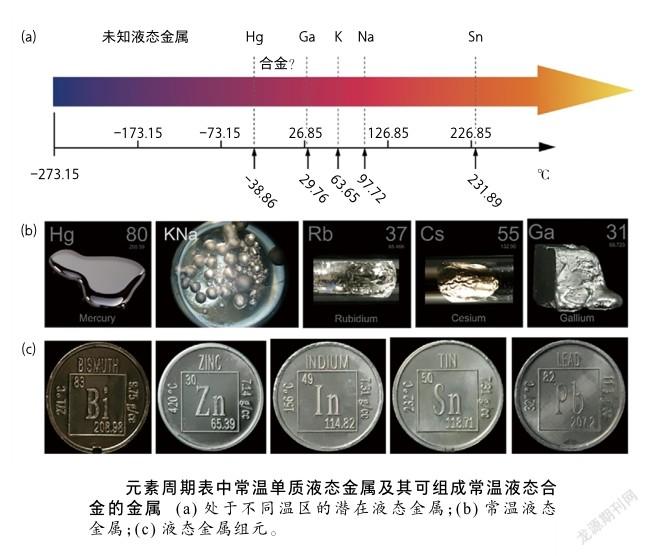

深究之下,不禁感嘆常溫液態金屬在自然界的存在令人驚異。在元素周期表118個元素中,非金屬只占22種,而金屬則高達96種。然而在如此多的金屬中,只有零星幾種在常溫下處于液態,如31號元素鎵(Ga,熔點29.76℃)、37號元素銣(Rb,熔點38.89℃)、55號元素銫(Cs,熔點28.44℃)、80號元素汞(Hg,熔點-38.86℃)以及87號元素鈁(Fr,熔點27℃),其余金屬熔點多在上百攝氏度乃至更高。在這5種金屬中,汞最為人所知,其現代最典型應用是基于液態汞的體溫計、血壓計、電極、旋轉鏡面天文望遠鏡,基于氣態汞的日光燈,基于合金化的補牙用汞齊,以及由混合物制成的汞、丹砂殺菌藥材等,但由于汞在常溫下極易彌散出劇毒性蒸氣,致使其制作和使用存在大的風險,因而在日常生活中正逐步被禁用。銣、銫、鈁具有放射性,三者與鈉鉀合金(K78Na22,熔點-11oC)均極為活潑,易于與水甚至冰發生劇烈反應,產生爆炸,因而只能用在特殊場合。在整個周期表中,鎵的安全無毒和綜合優勢都是極為罕見的,其巨大而廣泛的應用價值與已有聲望并不相符,可以說是最被嚴重忽視的元素之一,今天許多關于液態金屬的研究與應用正是從鎵開始的[1]。

再從物態調控及應用角度看,可進一步體會到常溫液態金屬存在的獨特性。物質通常存在固、液、氣三相。固態物質往往有著一成不變的形狀和體積,質地堅硬,一般分為晶體和非晶體,前者由于內部周期性結構所致具有固定的熔化溫度,后者則不具備這樣的長程有序,因而并無固定的熔化溫度,也因此被稱為玻璃態。液態物質是指處于液體狀態、無固定形狀,可以流動和變形的物質。從這一點看,液態與非晶態類似,因而也有人將非晶態金屬稱作液態金屬,但實際上其在常溫下仍是固態。氣態與液態有些類似,但擴散力強、體積不受限制。由于在生產生活中發揮作用的一切器具都需要經歷一個從原材料到終端器件與系統的加工過程,其間材料會根據需要在不同物態間轉換,如借助熔化和凝固成型可制得金屬器具,通過氣相沉積可獲得各種金屬和非金屬功能涂層等。傳統上,這些過程要么需要經過高溫處理,要么依賴于紛繁復雜的物理化學過程,使用起來十分繁瑣。這樣就引申出一個極為重大的技術概念和現實需求,就是常溫制造;而若要實現電子、光學、磁學、半導體等功能化,金屬的采用往往不可或缺。由于常溫液態金屬無需高溫冶煉,安全無毒,易于在常溫下實現各種物態、功能態的轉化,因而大大縮短了從原材料到終端器件的距離乃至逆向的循環利用渠道。

當前,整個液態金屬研究和應用的大門正被徐徐打開,正處于產業的開端。

液態金屬家族中的材料之星

作為當前明星般存在的液態金屬鎵,雖然早在100多年前就被發現,但長期未被重視。鎵以往主要以化合物方式得到應用,如氮化鎵、砷化鎵、磷化鎵等均是經典的半導體材料,但因使用總量小,鎵的開采量一度遠高于需求,我國有關企業曾因此關停并轉,對應市場也出現大幅度上下波動。鎵真正的普及化應用和研究直到近20年來才開始,由于使用極為便利,由此打開了廣闊的科技與工業領域,并激發出對更多液態金屬的探索,為此業界也將此贊譽為“人類利用金屬的第二次革命”。如今回顧起來,常溫液態金屬之所以長期藏在深山無人知,原因之一或許是汞這類傳統液態金屬的毒性和危險性讓人望而卻步,另一因素也或許是鎵等相關材料被歸為稀散金屬、價格相對昂貴所致,事實上這類金屬在地球上的豐度并不低,性價比極高,足以保障遠多于當前的全面應用。

除了單質呈液態的金屬外,可供大量使用的液態金屬還可從合金中尋找,如鉍、銦、錫、鋅等自身熔點雖在150℃以上,但通過適當配比,可以制得常溫液態合金,且種類還可不斷豐富。21世紀以來,隨著諸多發明的出現,鎵基、鉍基合金這類以往只被零星研究或只在特殊領域引發關注的常溫液態金屬逐漸進入人們視野,揭開了許多非凡的物質科學屬性,也打開了諸多變革傳統的技術大門,可以說它們是液態金屬家族中的材料之星,而且它們一經與各種材料結合,還可促成無數的材料革新。

當前所能得到的液態金屬還比較有限,能夠全面滿足成本、安全性和功能要求的可用材料和種類還需大大豐富,而用于“合成”液態金屬材料的更多元素組成也亟待挖掘。為應對上述挑戰,筆者實驗室曾于2013年提出液態金屬材料基因組研究倡議[2],旨在發現新的低熔點合金,以滿足各種需求,這涉及材料設計、相圖計算、第一性原理計算、統計熱力學、分子動力學等范疇以及對應的并行試驗策略等。

空間無限的液態金屬物質科學

液態金屬超常物質特性

液態金屬各種單質、合金或其衍生材料,有著諸多令人匪夷所思的新奇物質特性。特別是在智能材料、柔性機器人領域,液態金屬一系列獨特科學現象與效應的發現[1],改變了學術界對于傳統物質及經典物理學的認識。其中,可變形液態金屬現象的發現,被認為“預示著柔性機器人新紀元將到來”;而液態金屬自驅動現象的揭開,則迎來了對人工生命的全新理解。

液態金屬物質軟化機制

液態金屬是典型的軟物質,若能實現對更多金屬的常溫液化和軟化,則有重大的理論意義和實踐價值。筆者實驗室曾為此提出了一種通用的軟化目標物質的理論策略和潛在技術途徑,通過在原子水平上調控物質的內邊界,可以顯著降低物質熔點,這將有助于研制更多的軟物質。

液態金屬催生豐富的界面科學

液態金屬由于同時兼有金屬性和固有的流體性質而表現出迷人的特性,其與不同氣體、液體和固體之間相互作用會發生令人驚異的化學行為[3],這些基本效應的揭示在化學合成、能量轉換、柔性機器和印刷電子等方面具有重大用途。就如生物需要水分一樣,液態金屬由于溶液體系的引入,迎來一系列獨特機器效應與現象的發現;液態金屬與特定氣體發生反應形成的薄膜,具有一系列材料效應包括半導體效應;而液態金屬與各種金屬或非金屬固體發生合金化或滲透行為,促成了新材料的改性和應用。

液態金屬正重塑現代電子工程學

液態金屬在電子工程領域的重大應用體現在印刷電子學、柔性電子、生物醫學電子等方面。核心制造材料目前主要以鎵、鉍及其合金為代表,具有優異的電阻率、巨大的拉伸性/彎曲性、可調附著力和表面張力。制造方面則涉及從個人電子制造(直接繪畫或書寫、機械印刷、絲網印刷、納米印刷等)到三維印刷的一系列突破[4]。未來液態金屬印刷電子在集成電路、微/納電子器件乃至終端用戶電子產品直接制造中將發揮極為廣泛的作用。

液態金屬開啟極端散熱全新模式

21世紀初誕生的液態金屬芯片冷卻方法[5],為打破高集成度器件“熱障”及已有技術面臨的瓶頸開辟了革命性途徑。由于低熔點金屬如鎵或其合金,其導熱系數比傳統冷卻劑大得多,在較寬溫度范圍內能保持液相,是一系列極端散熱的終極選擇。當前典型方向為:一是作為熱界面材料,降低相鄰接觸物體之間的導熱阻力;二是作為流動冷卻劑,顯著強化對流傳熱;三是液態金屬與匹配溶液實現混合冷卻;四是低熔點金屬用于相變吸熱或儲能;五是助力高通量芯片冷卻或熱管理等。

液態金屬磁學科學

由液態金屬制成的磁性納米流體具有比傳統流體優越的導熱性或導電性,且能夠在高溫下保持穩定。此外,液態金屬磁學的范疇并不只限于此,近期研究發現[6],其自旋液滴電子本身就是磁體,當溶液中的液態金屬(如鎵合金)在電場作用下或通過吞食其他金屬發生旋轉時,其內部形成內生磁場,這種不同于傳統剛性物質的全液態磁體可望構筑磁單極子。

流態化液態金屬催化科學

液態金屬作為流動催化劑為材料科學家提供了新的研發機會,正促成一系列非常規方法的建立。液態金屬催化劑包括液相催化劑、光催化劑、多相催化劑和雙金屬催化劑,以及基于液態金屬/金屬氧化物框架的催化劑。液態金屬系統的典型催化應用包括石墨烯薄膜、納米帶、碳納米管的生長、腐蝕性全氟辛酸的光催化降解、水分解、二氧化碳還原,以及丁烷或乙炔脫氫、甲醇蒸汽重整和鐵氰化鉀還原等。

無邊界的液態金屬復合材料學

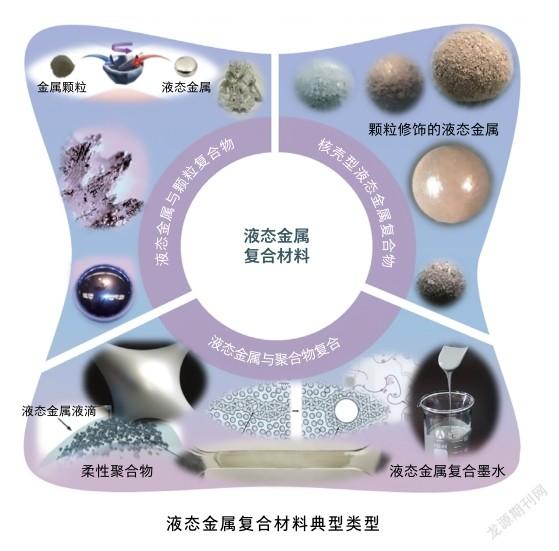

純液態金屬或其合金在某些應用中會遇到一定瓶頸,作為一種替代,液態金屬復合材料有望解決這一挑戰[7],通過將液態金屬與各種宏觀或微觀的匹配材料協同集成,可設計出一系列新的目標材料,此方面可供探索的科學范疇十分廣泛,可望發現新材料,未來將見證成千上萬種液態金屬復合材料的涌現。

液態金屬微納米材料學

一些情況下,宏觀液態金屬會因自身高表面張力和大尺寸在靈活性上受到限制。為應對這一挑戰,可通過微/納米技術手段進行創新,以賦予液態金屬更加多樣化的性能[8]。與傳統剛性微/納米材料不同的是,這些新型功能材料不僅具有液態金屬的柔軟性,還表現出諸多優異的性能,如良好的自愈合能力和對刺激響應的變形能力,已展示諸多應用機遇和前景。

液態金屬量子/原子科學

迄今為止,幾乎所有的量子器件均由剛體材料制成,其形狀無法變形、分割,一旦制備出來,一般只能按特定結構實現對應功能。若采用液態金屬及其對應材料將量子器件予以液態化,則可望實現全新概念的液態量子器件[9]。通過對液態金屬以及相應的二維材料、量子材料及拓撲材料予以操控,可望獲得各種可變形量子效應器件,由此實現不同于傳統剛體系統的量子存儲、計算與人工智能系統等。甚至,液態金屬也可為高能物理試驗提供理想的低成本研究對象,比如采用高能粒子束轟擊常溫金屬液滴,或更易于激發出相應的微觀粒子,這將降低試驗成本乃至加速基礎發現。

液態金屬生物醫學科學

傳統的生物材料,如堅硬金屬、聚合物、復合材料和陶瓷,在面臨某些嚴峻的醫學挑戰時可能無法正常工作。作為替代方案,常溫液態金屬作為新一代功能材料,已顯示出許多優于傳統生物材料的非常規特性,正在成為一個嶄新的生物醫學材料類別,此方面近年來取得的基礎性發現和技術進步正在促成有關新型治療和診斷方法的建立,為打破一些現代生物醫學難題面臨的瓶頸提供了富有前景的解決方案。

液態金屬空間科學

隨著深空探測和商業飛行的快速發展,出現了一系列嚴峻的挑戰,迫切需要更先進的技術來應對。液態金屬在地球上取得的突破,也為解決空間環境中的極端問題提供了有希望的手段。然而,在微重力環境中,液態金屬的許多物理化學行為可能會發生改變。為此,有必要探索空間與地球上的液態金屬由于重力效應引發的各種基本問題和實際應用差異,從而更好地推動空間科學與技術的進步。

機遇與挑戰

眾所周知,人類對技術的終極追求就是制造一切,其中的關鍵在于功能制造,而電子器件又首當其沖,已有的電子制造方法大多昂貴、耗時、耗材及耗能。液態金屬印刷電子學的出現[4],被業界普遍認為,“找到了室溫下直接制造電子的方法,就意味著打開了極為廣闊的應用空間乃至通過家用打印機制造電子器件的大門”。這一全新的電子制造模式,打破了傳統技術的瓶頸和壁壘,使得在低成本下快速、隨意地制作個性化電子電路特別是柔性功能器件成為現實,預示著一個人人觸手可及的電子制造時代的到來。

除了電子制造,液態金屬還賦予了我們各種重大技術暢想。比如在先進能源與動力系統如航空發動機冷卻方面,由于液態金屬直到2000oC以上還處于液態,因而飛機發動機葉片冷卻可望迎來全新解決方案。在生物醫學健康領域,可發展出一系列超越傳統的診斷與治療技術,如液態金屬仿生器官、電子皮膚等。而在仿人機器人方面,類似于科幻電影《終結者》中的機器人那樣的液態金屬可變形機器人正被逐步探索。在超常規信息技術方面,液態金屬可變形計算機乃至量子計算機正開啟重大機遇。正如人類歷史文明啟示的那樣:“一類材料,一個時代”。如果說可以像歷史上那樣用金屬去刻畫一個時代的話,液態金屬或可部分用以定義其即將到來的新時代,即液態金屬時代。

2017年9月,在中國科協新觀點新學說專項支持下,題為“常溫液態金屬:將如何改變未來”的學術沙龍于北京舉辦,來自學術界、產業界及戰略研究等領域的專家學者齊聚一堂,展開了不設限的熱烈探討,各種觀點的碰撞激發出了新的思想火花,匯集了專家們在材料學、物理學、化學、熱學、電子學、生物醫學以及柔性機器人等方面交流觀點和思考脈絡的文集也得以出版[10],展示了經過深入討論所凝練出的若干個液態金屬新概念(如液態金屬量子計算機)、新效應(如液態金屬類生命現象)、新觀點(如液態金屬可變形機器人)等。

正是在此次會議上,筆者應邀就“液態金屬:無盡的前沿”、“液態金屬:構筑全新的柔性智能機器人”以及“液態金屬:變革傳統的未來醫學技術”3個專題進行了解讀,并特別總結了液態金屬物質科學面臨的10個基礎問題:①決定液態金屬熔點的要素及固液相變機制;② 液態金屬軟物質特性;③液態金屬多相體系奇異流體動力學問題;④液態金屬超高表面張力的成因;⑤液態金屬空間構象轉換機理;⑥液態金屬外場作用下的宏微觀特性及量子效應;⑦液態金屬與其他材料的界面作用機制;⑧液態金屬微重力效應;⑨液態金屬多材料合金體系組合規律;⑩自驅動液態金屬機器效應。報告最后筆者特別用“液態金屬:即將爆發的科學”予以結束。事實上,這一結語已完全被最近幾年全球范圍的液態金屬研發熱潮加以證實,從大量論文短時間爆發就可看出。

不過,也應指出的是,任何新生事物的發展并非總是一帆風順的,這可從液態金屬印刷電子學從概念孕育到工業化實踐中呈現出的波動性和漸進性特點略見一斑[4]。實際上,這種情況幾乎發生在液態金屬產業的所有領域,正確的態度是適應波折中的漸進發展。隨著研發的持續投入、技術的日益成熟和產品化不斷驗證,各新興領域總會迎來其輝煌的“高峰期”。

當前,世界科技正處于革命性變革的新階段,以物質、能量、生物和信息為特征的液態金屬前沿學科堪稱催生突破性發現和技術變革的科技航母。液態金屬科學前沿涉及液態金屬物質屬性的方方面面,如:電學、磁學、聲學、光學、熱學、流體、力學、化學、生物醫學、傳感、柔性可變形機器效應等,已展示出諸多可供探索的途徑和新方向。對這一領域的重要主題,如:液態金屬材料及其物質基本屬性、表面和界面物理特性、流體效應、驅動機制、熱學效應、電學效應、磁學效應、化學效應、力學效應、光學效應、傳感效應、柔性可變形機器效應、生物學效應以及各種衍生出的問題加以探索,將迎來層出不窮的科學與技術突破。可以說,未來已來的液態金屬時代已躍然入畫!

[1]劉靜.液態金屬物質科學基礎現象與效應. 上海: 上海科學技術出版社, 2019.

[2]Wang L, Liu J. Liquid metal material genome: initiation of a new research track towards discovery of advanced energy materials. Frontiers in Energy, 2013, 7(3): 317-332.

[3]Fu J H, Liu T Y, Cui Y T, et al. Interfacial engineering of room temperature liquid metals. Advanced Materials Interfaces, 2021, 8(6): 2001936.

[4]Chen S, Liu J. Pervasive liquid metal printed electronics: from concept incubation to industry. iScience, 2021, 24: 102026.

[5]Liu J. Advanced Liquid Metal Cooling for Chip, Device and System. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers, 2020.

[6]Zhou Y X, Zu J S, Liu J. Fluidic endogenous magnetism and magnetic monopole clues from liquid metal droplet machine. Soft Science, 2021, 10.20517/ss.2021.16.

[7]Chen S, Wang H Z, Zhao R Q, et al. Liquid metal composites. Matter, 2020, 2(6): 1446-1480.

[8]Zhang M K, Yao S Y, Rao W, et al. Transformable soft liquid metal micro/nanomaterials. Materials Science & Engineering R: Reports, 2019, 138: 1-35.

[9]Zhao X, Tang J B, Yu Y, et al. Transformable soft quantum device based on liquid metals with sandwiched liquid junctions. arXiv: 1710. 09098, 2017.

[10]中國科協學會學術部, 中國科協學會服務中心.第120期新觀點新學說學術沙龍文集:常溫液態金屬如何改變未來.北京:中國科學技術出版社, 2019.

關鍵詞:液態金屬 科學前沿 基礎發現 核心技術 ■