路軌共建的城市地下快速路系統方案研究

——以濟南市黃河大道快速路為例

張春光

[上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092]

0 引 言

濟南市是山東省省會,別稱泉城,為國家歷史文化名城。黃河貫穿濟南市西北部,在濟南境內全長約183 km,是分割南北兩岸交通聯系和社會經濟發展的天然屏障。

2019 年9 月,習近平總書記在黃河流域生態保護和高質量發展會議上明確提出:黃河流域是我國重要的生態屏障和重要的經濟地帶,是打贏脫貧攻堅戰的重要區域,在我國經濟社會發展和生態安全方面具有十分重要的地位。

2021 年5 月,國務院同意了《濟南新舊動能轉換起步區建設實施方案》。實施方案提出貫徹落實黃河流域生態保護和高質量發展戰略,加快山東新舊動能轉換綜合試驗區建設,高標準高質量建設濟南新舊動能轉換起步區。

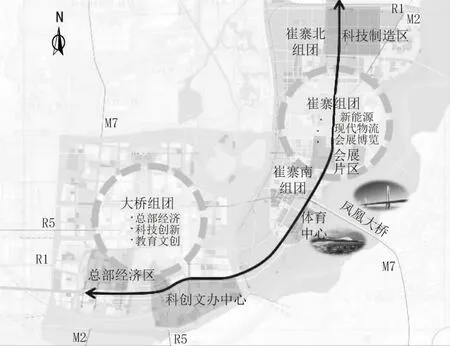

黃河大道是濟南市“三環兩廊十二射”高快路網中重要的“一廊”——黃河北岸的快速走廊,也是串聯起步區兩大組團五大功能區域的集景觀、交通、經濟和功能于一體的復合功能軸線。圖1 為項目區位圖。

圖1 項目區位圖

黃河大道快速路的建設對于踐行黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要、銜接跨黃河通道、加強南北聯系、服務并促進起步區開發與發展具有十分重要的意義。

1 項目概述

1.1 項目概況

黃河大道一期工程北起崔寨北組團孫耿北路,南至大橋組團G104(鵲華東路),采用主輔路的形式。主路為城市快速路,設計速度80 km/h,標準段雙向6車道;輔路為城市主干路,設計速度50 km/h,標準段雙向6~8 車道。在邢家渡干渠以南至G104 段,快速路受建設條件限制,近期在現狀公路基礎上拓寬改造為雙向8 車道城市主干路,設計速度60 km/h,預留遠期沿規劃線位快速化西延條件。

黃河大道一期工程全線與有軌電車共線,其中鳳凰大橋以北為近期實施段,以南為遠期預留段。

1.2 功能定位

黃河大道集多重功能于一體,其主要功能定位:

(1)景觀軸——支撐黃河生態保護與高質量發展的重要走廊;

(2)交通軸——濟南高快路網的重要組成部分、多種交通方式復合的交通廊道;

(3)經濟軸——促進新舊動能轉換的金色紐帶;

(4)功能軸——實現“北起”戰略定位的關鍵動脈。

2 總體方案設計

2.1 快速路路線走向

合理的線路走向可發揮快速路的交通功能,形成有機高效運作的路網,改善地區交通狀況,促進社會、經濟發展[1]。規劃黃河大道線位銜接起步區大橋、崔寨兩大組團,串聯總部經濟區、科創文辦中心、體育中心、會展片區和科技制造區五大功能區域,與七處跨黃河通道相聯系。方案研究從路網組成、地塊規劃、征地拆遷、區域交通影響、兩端工程銜接、工程可實施性等方面綜合考慮,選擇采用規劃路線走向,大橋組團段因近期受建設條件限制,一期工程利用既有G220 實現路線貫通。圖2 為項目路線走向圖。

圖2 項目路線走向圖

2.2 敷設形式

快速路按敷設形式可分為高架快速路、地面快速路和地下快速路。按照起步區“世界眼光、國際標準、山東優勢、泉城特色”要求和建設“綠色生態、低碳環保、產城融合、智慧現代城市”理念,城市核心區域不適宜大規模建設高架橋,應著力于地下空間的開發利用,建設水平城市,讓天際線更開闊。

工程沿線兩側規劃多為科教、商業、醫院用地和工業用地,沿線開發強度大,分布有會展中心、體育中心、山東大學第二醫院等多個大型交通吸引點,兩側地塊溝通需求大,不宜大范圍采用阻隔兩側交通的地面快速路形式。

綜合以上分析,黃河大道快速路在組團內部主要采用地下快速路形式,組團間采用地面形式過渡。工程設置3 座地道,自北向南分別為崔寨北地道、會展中心地道和體育中心地道。

2.3 出入口布置

快速系統與路網中道路的聯系,主要通過立交和匝道出入口實現。立交型式和匝道布置方案的選擇是快速系統總體方案的設計關鍵,直接影響快速系統的交通功能和總體效益的發揮。

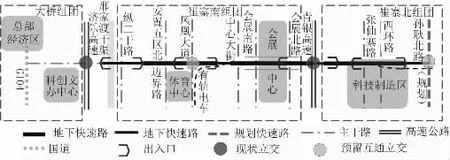

該工程以“服務重點片區、聯系重要橫向設施和合理控制間距”為原則,設置共計8 對出入口匝道,平均間距約為1.4 km,在鳳凰大橋與孫耿北路各預留了互通立交1 座,青銀高速、濟樂高速現狀立交予以改造利用。圖3 為出入口布置示意圖。

圖3 出入口布置示意圖

2.4 與有軌電車關系

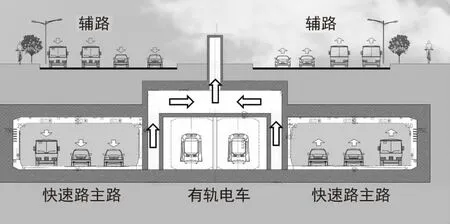

有軌電車近期實施線自鳳凰大橋向北與黃河大道共廊道,為避免有軌電車、地道、管線、管溝等地下設施分別建設對地下空間的無序、粗放占用,考慮集約地下空間資源利用,同時考慮避免有軌電車走廊帶30 m 結構保護距離要求對相鄰地塊開發的制約,方案經多輪論證分析,推薦有軌電車與黃河大道快速路采用地下共建形式,有軌電車位于路中,快速路主路分布兩側。

2.5 標準橫斷面設計

黃河大道快速路分為以下4 類標準斷面:

(1)有軌電車地下共建段,設置3 孔箱涵,中間孔為有軌電車,快速路雙向6 車道主路布置于2 側孔,地面輔路布置雙向8 車道,有軌電車車站布置于地面道路中央分隔帶內,如圖4 所示。

圖4 有軌電車共建段標準斷面圖(單位:m)

(2)有軌電車單建預留段,地下道路雙向6 車道布置2 孔箱涵,一側預留有軌電車單建空間,地面道路布置雙向8 車道輔路,如圖5 所示。

圖5 有軌電車單建預留段標準斷面圖(單位:m)

(3)地面快速路段,中間為雙向8 車道主路,兩側為雙向4 車道輔路,如圖6 所示。

圖6 地面快速路段標準斷面圖(單位:m)

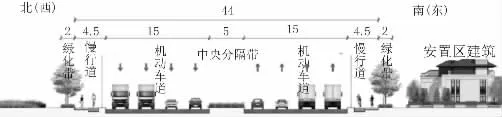

(4)主干路段(既有公路拓寬改造),為雙向8 車道機動車道,兩側為慢行交通,如圖7 所示。

圖7 主干路(既有公路拓寬)段標準斷面圖(單位:m)

3 關鍵節點方案設計

黃河大道工程關鍵節點較多,本文主要介紹會展中心與鳳凰大道節點。

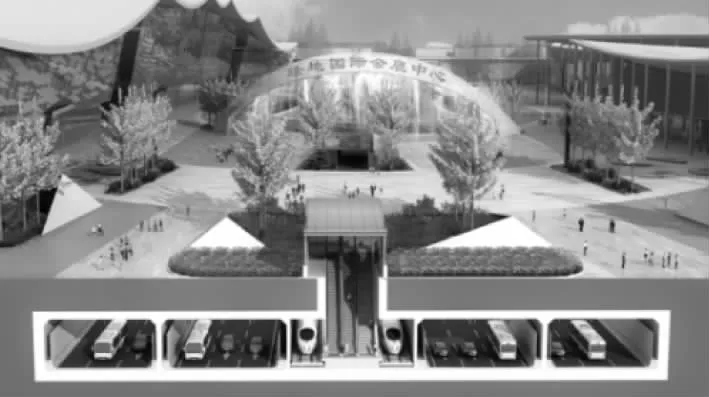

3.1 會展中心

綠地國際博覽城國際會展中心占地106.67 hm2,總建筑面積120 萬m2,凈展覽面積達51 萬m2,含36 個標準展館及1 個超大展館,一期、三期為展覽中心,二期為會議中心。該項目全面建成后,將成為國內展覽面積最大、全球綜合規模最大的會展中心。

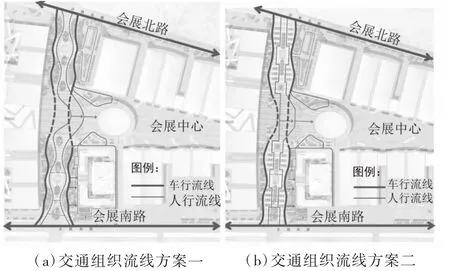

規劃黃河大道線位自會展中心一期與二期之間穿過,考慮到會展中心廣場整體性景觀打造,踐行“以人為本”的設計理念,會展中心廣場段有軌電車、機動車道(主路、輔路)均采用下穿方案,釋放地面空間資源,優化內部人車組織條件,提升景觀整體性和區域交通品質(見圖8)。慢行交通、公共交通及內部車行交通自廣場兩側通行(見圖9)。

圖8 有軌電車、快速路主輔路下穿廣場示意圖

圖9 廣場慢行、公交及內部交通流線圖

3.2 鳳凰大道

鳳凰大道為規劃快速路,聯系濟南主城區與起步區,鳳凰大橋是鳳凰大道跨越黃河聯系河兩岸的節點,是濟南市中心城區規劃的12 座跨黃河通道中重要的一座(見圖10)。鳳凰大橋目前已近實施完成,大橋在交叉口前接地。

圖10 黃河大道與跨黃河通道關系圖

根據交通預測分析,該節點直行交通占比大,黃河大道方向與黃河南岸聯系需求占比較大。

節點控制因素:近期鳳凰大橋接地,遠期跨越交叉口,快速化西延;有軌電車近期自鳳凰大橋轉向崔寨北組團方向,遠期南延,轉向線廢除,軌道交通隨鳳凰大道西延,形成十字交叉。

節點周邊用地:西側為商業和文化設施用地,東側為規劃綠地,現狀用地無制約。

景觀需求:節點位于崔寨南組團的中心區域,北靠會展片區,南靠體育中心,正對鳳凰大橋,是崔寨南組團的景觀門戶。

結合交通特征、控制條件、用地及景觀需求等各項因素進行綜合分析,推薦近遠期結合方案。近期黃河大道地道在鳳凰大道兩側各實施一對出入口,用以服務快速路與鳳凰大道的轉換,遠期鳳凰大道快速路西延時,實施高一層與地下一層快快轉換的T型互通立交,如圖11 所示。

圖11 黃河大道- 鳳凰大道預留互通立交平面圖

4 結構設計方案

結構設計重點考慮了地道與有軌電車合建,有軌電車布置居中,敞開段共用底板,暗埋段共用頂底板及側墻。一般段縱向荷載分布無突變,底板地基承載力均勻,簡化為平面問題,采用荷載結構法受力分析;空間效應明顯的區段,根據情況進行三維結構分析。

工程采用明挖順作法,基坑支護形式采用板式結合支錨。基坑最大開挖深度13.5 m,深淺不均,空間效應明顯,圍護選用鉆孔灌注樁;較淺區域選用一級放坡或懸臂鋼板樁。

防水設計遵循“防、截、堵、相結合,剛柔相濟,因地制宜,綜合治理”原則,以結構自防水為根本,重點進行變形縫、施工縫等接縫防水處理。

5 防災救援設計

設計貫徹“預防為主,防救并重、快速疏散”防災方針,從總體設計上考慮災害情況下人員疏散、救援的便捷與可能[2]。崔寨北地道為一類隧道,會展中心地道及體育中心地道為二類隧道,同一條隧道按同一時間內發生一次火災考慮,火災規模均為20 MW。

在防災疏散問題上,考慮到崔寨北地道、會展中心地道中間為有軌電車,每孔地道防火分區獨立,有軌電車與車行地道疏散救援與設備系統均相互獨立。下面以會展中心地道為例,介紹工況。

(1)主路、輔路與有軌電車并行段

主、輔路接口處以防火卷簾分隔形成不同的防火分區,主、輔路之間互相疏散(見圖12)。

圖12 主路、輔路與有軌電車并行段疏散示意圖

(2)主路與有軌電車并行段

主路采用樓梯上跨有軌電車疏散(見圖13)。

圖13 主路與有軌電車并行段疏散示意圖

(3)有軌電車下穿主路段

主路不受有軌電車影響,直接設置人行橫通道進行疏散(見圖14)。

圖14 有軌電車下穿主路段疏散示意圖

6 智慧交通設計

工程引入智慧隧道、智慧公交站臺、智慧燈桿、智慧過街等設施,并預留了車路協同和自動駕駛實施條件,實現立體化智慧交通,助力濟南先行區打造智慧城市。

本文重點介紹智慧隧道與智慧燈桿設計。

6.1 智慧隧道

(1)目標

針對項目的特征和需求,建設具有“全息感知、深度融合、優化決策、協同控制、高效管理”的5G+ 人工智能綜合應用的智慧隧道系統,實現智慧隧道的高效、安全、節能愿景,建成安全、高效、節能的隧道[3]。

(2)主要建設內容

結合黃河大道隧道實際情況,提出“1+3+4”建設維度的總體架構,即:基于BIM 和GIS 的綜合性基礎管理平臺(1 平臺);作為智慧隧道平臺運營的基礎支撐條件,包括5G 網絡建設、數據中心和感知設施(3支撐);智慧交通管控、智慧交通引導、智慧防災以及全壽命周期運營養護管理等4 種功能(4 領域)。

(3)系統總體設計

智慧隧道平臺包括數據感知層、基礎設施層、數據資源層、邊緣計算層、業務應用層和渠道層(見圖15)。

圖15 平臺系統架構圖

平臺數據架構以數據共享應用為目標,以公共信息平臺為載體,以業務數據模型、數據編碼、報表指標為標準,建立較為完備的數據規范和數據管控手段,實現對智慧隧道平臺各個層面不同方向的業務能力和管理能力支撐(見圖16)。

圖16 系統數據架構圖

該系統與路政行業數據中心、路政局GIS 平臺、公眾信息服務平臺、路網運行監測系統以及交警指揮中心對接。

6.2 智慧燈桿

智慧城市需要一個信息采集、信息發布、信息傳輸的載體。城市路燈數量眾多,隨道路遍布于城市各角落,間距相對固定,是國內外智慧城市建設理想的物聯網載體。

路燈燈桿加裝各種傳感器、控制器及通信和智能化設備,實現智慧照明、智慧交通、智慧環保、智慧安防、智慧城管、網絡覆蓋(4G/5G+WiFi)、廣告發布和充電服務等功能,讓原本分立建設的智慧城市各子系統實現了有機集成,降低了智慧城市投資和建設難度。

7 結 語

濟南市黃河大道快速路串聯起步區兩大組團五大功能區域,復合了景觀、交通、經濟等多重功能,其建設對于助力起步區起勢和發展具有重要意義。

本文從集約利用地下空間資源、服務城市發展出發,系統地研究了路軌共建的城市地下快速路的線位走向、敷設形式、出入口布置、標準橫斷面布置,并分析了工程的關鍵節點、結構設計、防災救援、智慧交通等,可為類似工程提供一定參考經驗。