調蓄設施布局設計模型研究

柯 杭

[上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市200092]

0 引 言

受全球氣候變化影響,近年來極端天氣頻發,暴雨等極端自然災害對社會管理、城市運行和人民生產生活造成較大的安全隱患。城鎮雨水排水系統作為城市的重要基礎設施,在城市防汛安全和水環境提升方面承擔的責任日益加重。上海作為我國濱江臨海特大型城市,是國內最早建設現代雨水排水設施的城市之一,雖然市政排水系統的建設和管理在國內處于較領先地位,但與發達國家相比尚存在較大差距。目前全市中心城區采用強排、郊區采用自排的城鎮排水格局已基本形成,已建排水系統基本達到1 a 一遇標準,其中城市分中心或交通樞紐等高標地區的規劃標準為3~5 a 一遇,服務范圍僅占10%。一旦發生強降雨或連續性降雨事件,現狀排水能力很難滿足排水需要。

調蓄設施的建設是城市內澇防治和徑流污染控制的重要工程措施,是已建排水系統能力提升的重要手段之一[1]。德國、日本等發達國家大力重視調蓄設施建設與運維,調蓄設施已成為其韌性排水系統的重要組成部分。為此,《上海市城鎮雨水排水規劃(2020—2035 年)》提出,通過綠色源頭削峰、灰色過程蓄排、藍色末端消納、管理提質增效,實現排水系統基本達到3~5 a 一遇能力。規劃提出,對各類建設用地調蓄設施,按每平方公里1.2 萬m3雨水調蓄能力配置(從1 a 一遇提高到5 a 一遇的強排系統)。因此,規模化雨水調蓄設施建設將成為未來上海市排水工作的重點之一。

調蓄設施的規劃布局直接影響排水系統應對內澇風險的水平[2]。當前,上海市調蓄設施類型主要是以截留初雨為目的的控污調蓄池且大多布置在排水系統末端,提標調蓄設施的應用案例及經驗較為欠缺;研究中則多利用程序算法探討調蓄設施的布局優化[3-5],對工作基礎要求較高且需要可觀的算力支持與時間成本。現以上海市中心城區三個排水系統為例,利用計算機排水模型,尋找調蓄設施布局的一般規律,并提出評價指標和相應的布局設計方法,為提標調蓄設施的規劃布局設計提供參考。

1 研究區域和方法

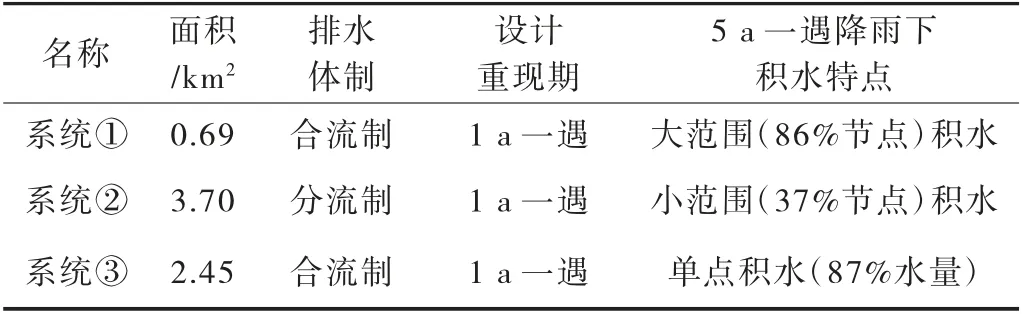

選擇上海中心城區三個具有不同特點的排水系統,依據管道設計基礎資料,將管道、檢查井、泵站納入模型范圍,利用InfoWorks ICM 軟件建立排水系統數學模型,排水系統基本信息見表1 所列。典型降雨事件的降雨重現期設置為5 a 一遇,降雨雨型為雨峰系數r=0.405 的芝加哥雨型,降雨歷時取120 min(以上海市現行暴雨強度公式為基準)。

表1 排水系統基本信息一覽表

對排水系統進行現狀排水狀況模擬計算,在此基礎上,分別選擇不同管徑的節點位置,設置不同大小的調蓄設施。在設置單個調蓄設施的方案之外,另設置2~3 個調蓄設施并存的方案,以考察分散調蓄容量的效果。在模型中,調蓄設施通過溢流堰進水,溢流堰高與上游排水管管頂齊平。模擬的初始時刻,調蓄設施的狀態為全空,并且在計算時長(6 h)內,調蓄設施只進水不出水。不同方案下調蓄設施的效益采用四項指標進行對比:總調蓄容量、容積利用率、總積水量、最大積水量。其中,前兩項可反映成本水平,后兩項可反映積水削減效果。

2 結果與分析

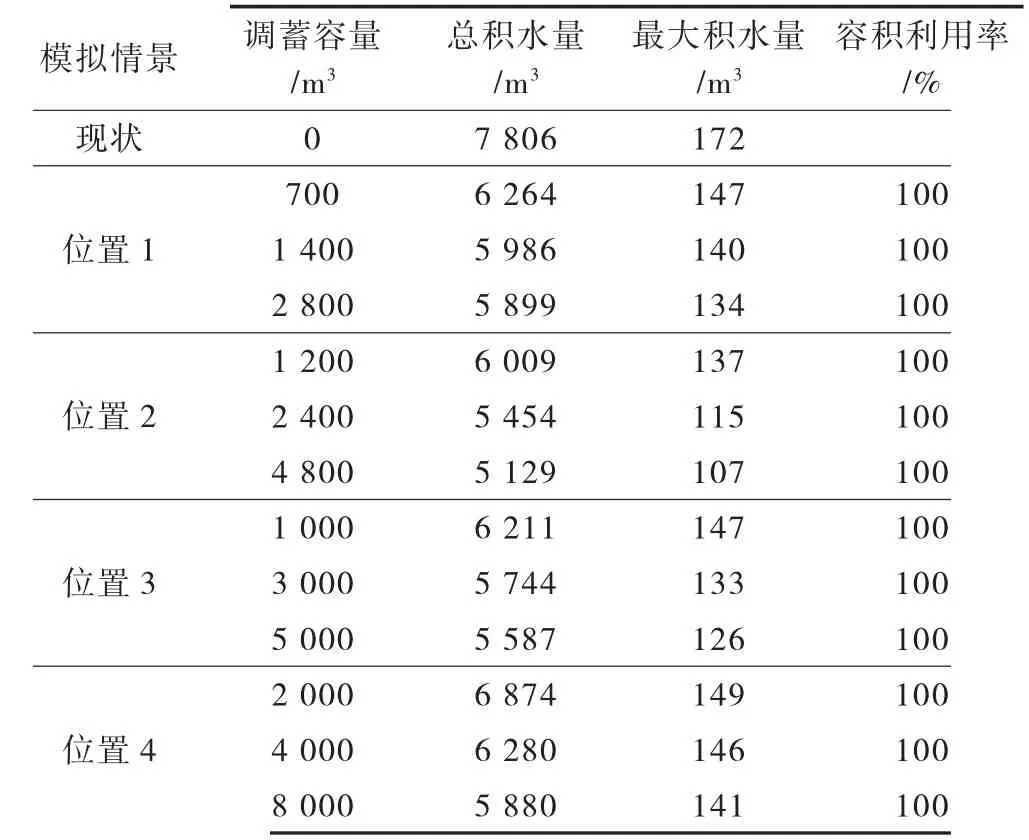

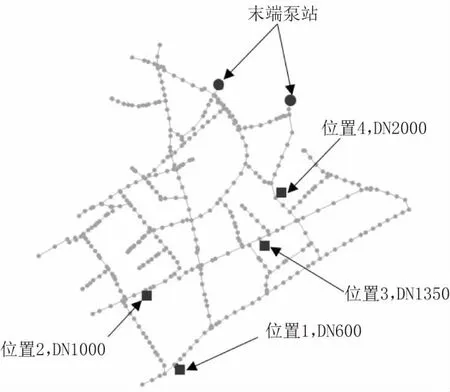

2.1 排水系統①調蓄設施布局討論

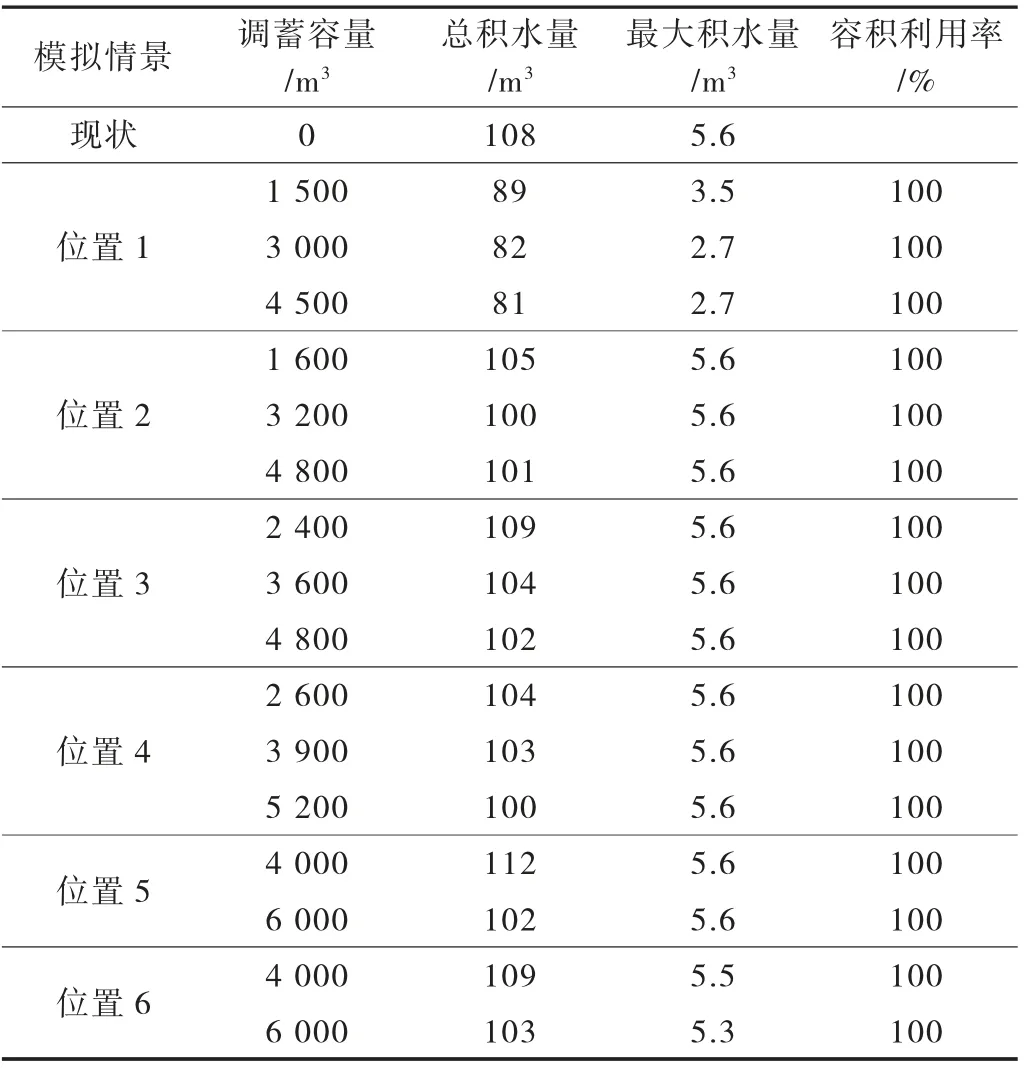

排水系統①的現狀排水狀況顯示400 個節點中有343 個節點出現不同程度積水。所有管道均處于超負荷狀態,即:系統①的積水特點是系統全域大范圍積水且積水程度普遍較重。選擇4 個節點位置進行單個調蓄設施的設置。調蓄設施位置及節點管徑、泵站位置見圖1 所示。單個調蓄設施的模擬結果見表2 所列。計算結果表明,調蓄設施在現有的進水條件下均能實現100%的容積利用率。不同位置的調蓄設施對總積水量和最大積水量的削減效果有顯著差別,其中位置2 在現有方案中的效果最優,在調蓄容量為4 800 m3時,對總積水量和最大積水量的削減率分別達到34%、38%。

表2 排水系統①在不同調蓄設施布局下的結果一覽表

圖1 排水系統①調蓄設施位置示意圖

在位置1 之外,另外尋找兩處管徑為DN600 的節點位置,將5 000 m3的調蓄容量平均分配到這幾處位置,形成分散調蓄方案。計算結果表明:當分散為2 處調蓄設施時,總積水量和最大積水量的削減率分別達到50%、44%;當分散為3 處調蓄設施時,總積水量和最大積水量的削減率進一步提高至56%、45%。

2.2 排水系統②調蓄設施布局計算

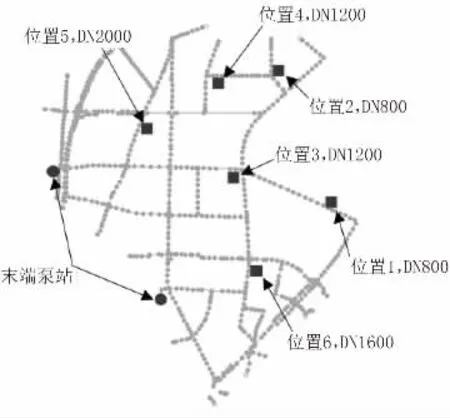

排水系統②的現狀排水狀況顯示:752 個節點中有285 個節點出現輕微程度積水,主要集中在系統東部地面標高較低的管段(長度約1.2 km),97%的管道均處于超負荷狀態,即系統②的積水特點是系統小范圍積水且積水程度較輕。選擇6 個節點位置進行單個調蓄設施的設置,調蓄設施位置及節點管徑、泵站位置見圖2 所示。單個調蓄設施的模擬結果見表3 所列,與系統①顯著不同,在位置1 以外的調蓄設施雖然在降雨期間實現了100%的容積利用率,但在積水削減方面基本無作用。由于設置于系統②的主要積水區域內,位置1 實現了現有方案內的最優效果,在調蓄容量為4 500 m3時,對總積水量和最大積水量的削減率分別達到25%、52%。

表3 排水系統②在不同調蓄設施布局下的結果一覽表

圖2 排水系統②調蓄設施位置示意圖

將4 800 m3的調蓄容量平均分配到位置1 和位置2,形成系統②的分散調蓄方案。計算結果顯示,總積水量和最大積水量的削減率分別為21%、39%,比在位置1 設置單個調蓄設施的效果有所降低,說明位置1 和位置2 對削減積水的貢獻并不對等,將調蓄容量分配到位置2 反而影響了方案效果。

2.3 排水系統③調蓄設施布局計算

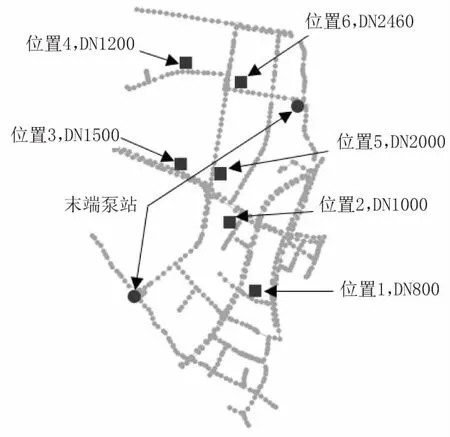

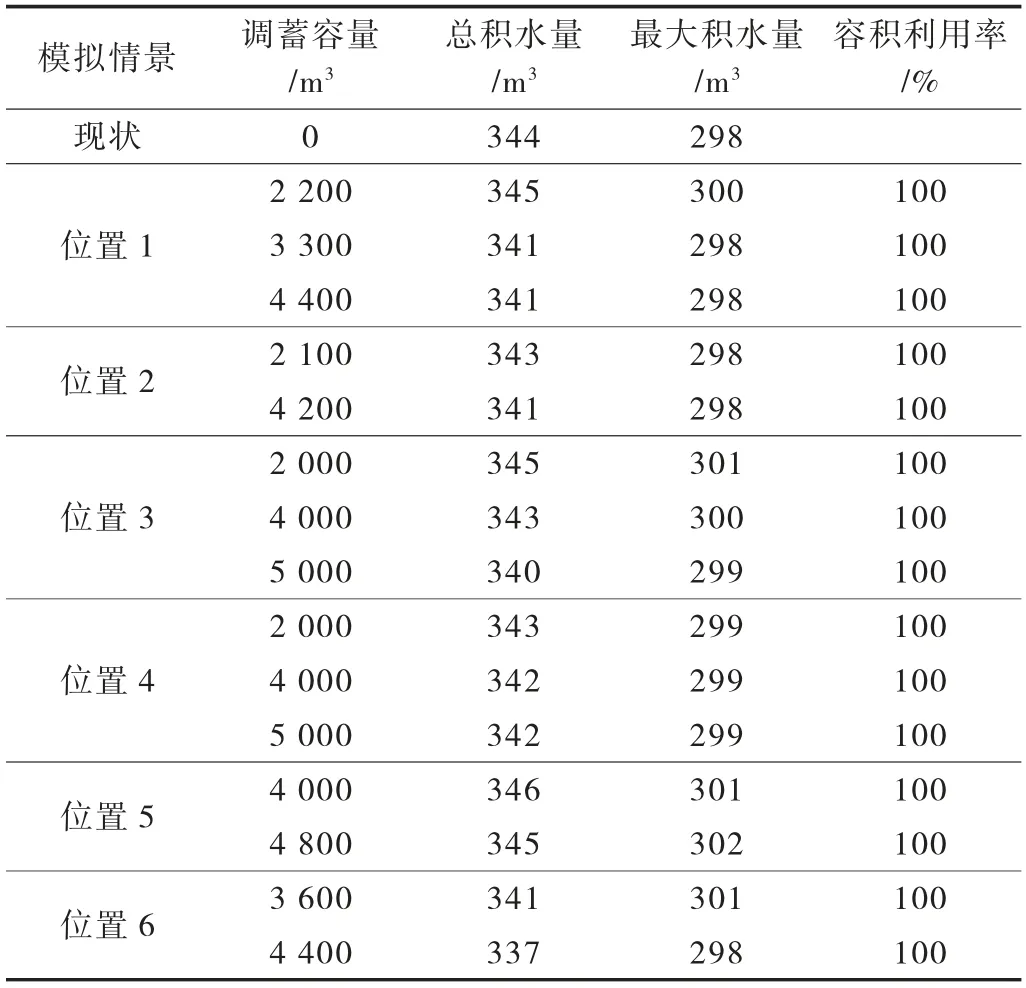

排水系統③的現狀排水狀況顯示,705 個節點中有266 個節點出現積水,其中265 個節點的積水程度較輕,最大積水出現在系統西南角最上游節點處,積水量達298 m3,占系統總積水的87%,即系統③的積水特點是單點積水嚴重且位置處于管網最上游處。選擇6 個節點位置進行單個調蓄設施的設置,調蓄設施位置及節點管徑、泵站位置見圖3 所示。單個調蓄設施的模擬結果見表4 所列,計算結果顯示,在所有方案中調蓄設施都在降雨期間實現了100%的容積利用率,但在積水削減方面基本無作用。

圖3 排水系統③調蓄設施位置示意圖

表4 排水系統③在不同調蓄設施布局下的結果一覽表

2.4 調蓄設施布局評價指標及規劃設計方法

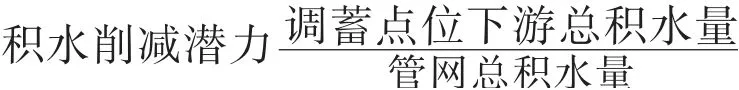

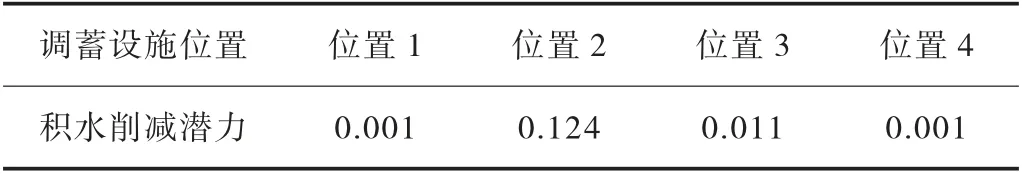

對比系統①、②、③的調蓄設置布局計算結果可知,在排水系統積水削減上,調蓄位置(相對于調蓄容量)是主要決定因素。用于排水能力提標的調蓄設施的理想設置位置與節點管徑不存在對應關系,由于節點處管徑大小可一定程度代表節點在排水系統中所處位置,說明調蓄設施在排水系統中的相對位置不是決定調蓄設施布局的關鍵;調蓄設施與積水位置的相對關系則顯著影響了調蓄設施積水削減的效果,并且在積水位置上游處設置調蓄設施通常能取得較好的效果。因此,參考文獻資料中已有的研究成果[1],引入下列指標用于調蓄設施布局的定量評價:

以排水系統①為例,計算其不同調蓄設施設置位置的指標值,結果見表5 所列,位置2 的指標數值最高,說明該處設置調蓄設施的潛在效果最佳,這一結果也和上文中模型計算結果一致。

表5 排水系統③在不同調蓄設施布局下的結果一覽表

據此提出調蓄設施布局規劃設計方法:

(1)建立排水模型,對系統的現狀排水能力進行計算。

(2)根據用地條件,篩選出有條件設置調蓄設施的點位作為備選點位。

(3)計算備選點位的調蓄設施布局評價指標(積水削減潛力)。

(4)指標值較高的位置可推薦為優先設置調蓄設施的位置。

(5)考慮調蓄設施建設運維成本基礎上,制定適當程度的分散調蓄方案。

3 結 語

本文通過排水特點各異的三個排水系統的模型研究,發現提標調蓄設施的布局主要取決于排水系統的積水位置,將調蓄設施設置于積水位置上游處可獲得良好的積水削減效果。為此,提出調蓄設施布局評價指標及相應的調蓄設施布局規劃設計方法,應用算例表明在獲得系統現狀排水能力的基礎上應用評價指標可迅速便捷地篩選出調蓄設施布局的優先位置,為規劃階段的調蓄設施布局提供依據。