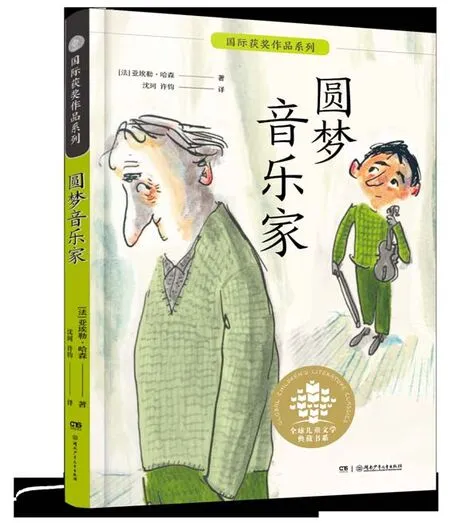

《圓夢音樂家》

《圓夢音樂家》[法]亞埃勒·哈森 著/沈珂 許鈞 譯湖南少年兒童出版社/2021.10/28.00元

一年又一年,都是老一套。每次快開學的時候,西蒙就會很沮喪,吃不下飯。假期原本和貝拉在鄉下小屋過得開開心心的,可最后幾天也會被西蒙不佳的情緒給糟蹋了。在小樹林漫步,沿路采摘熟透的果實,野餐,釣魚,騎車兜風,小河戲水,現在和這一切都要說再見了;還有,躺在盤繞的葡萄藤下,嗅著葡萄的清香,安詳地睡去,這樣的享受也不得不與它暫別了。等待著那一天的到來,西蒙猶如一只牡蠣把自己封閉起來。盡管貝拉想盡了各種辦法,卻依然無力驅散他的愁眉。他心情沉重,沉重得像囚犯腳上的鐐銬,臉色黯然,緊縮眉頭,弓著背。現在這副垂頭喪氣的表情,與兩個月前假期伊始時那張充滿了興奮和活力的臉龐簡直判若兩人。貝拉默默地拉上行李箱的拉鏈,而西蒙什么都不理睬,只顧來回踱步,嘟噥著時間怎么過得如此之快。

九月,注定的那一天到來了,西蒙感覺自己的胃在抽搐,疼痛難忍。平時樣樣愛吃、無論如何不會落下貝拉準備的早餐的他,現在卻連一口水都咽不下去。

貝拉嘆了口氣,把先前準備好的飯菜盒裝進他的公文包里,說:“你一定要吃。答應我,好嗎?”

“好。”他用沙啞的嗓音回答道,眼睛直盯著那杯慢慢涼下來的巧克力。

“好歹喝點橙汁吧!”貝拉堅持說,“橙汁含維生素多,你在學校工作需要補充維生素。”

西蒙點點頭,胃還在抽搐。

“該走了。”她輕輕地說,把雨衣和公文包遞給他。西蒙依然點點頭,卻一動不動。

“走吧,西蒙,你要遲到了!”貝拉大聲說。

西蒙終于站起身,低著頭,眼中滿是傷感。

貝拉親親他的額頭,陪著他出門,在他耳邊說了幾句鼓勵和安慰的話,可他似乎一個字都沒有聽到。她站在門邊,看著他邁著灌了鉛似的步伐慢慢遠去,直到消失在拐角處。

西蒙一直是走路上班的。他教書的初中離家不遠,而且他喜歡走路,走路有助于健康。

今年,夏末的雨水特別多,那樣的空氣已經讓人感覺到秋天的來臨。平日里的西蒙非常留意大自然的變化,關心土地的味道、樹的顏色、鳥兒的鳴叫。可現在走在路上,他卻對身邊的一切置之不理,唯獨試著撫慰咕嚕咕嚕叫的肚皮。不時地,他的身邊經過成群結隊的孩子,他們嬉笑著,因為漫長的暑假結束,又可以上學,和小伙伴們一起玩耍了。離學校愈來愈近,西蒙漸漸放慢了腳步。這條路能走上一年該多好啊!開學對他而言是多嚴峻的考驗!依照西蒙多年的經驗,他知道這一天有多么的關鍵。開學初的幾天如同一場戰斗,老師和學生互相認識,繼而衡量對手的弱點和強項。正因此,西蒙才覺得無能為力,他的恐懼是那么明顯,連11歲的孩子都能一眼識破。

這樣的尷尬已經持續了好多好多年。

今年,是西蒙任教的最后一個年頭,于是他打定主意:對學生不能再聽之任之,而要顯示出老師的權威。沒錯,權威!一路上,他無數次地在心中重復著這個詞。這群淘氣鬼馬上就要見識到他的厲害,我們這位資深的音樂教師!

“加油,西蒙,加油!”貝拉對他說,“想想你退休之后,我們將要一起度過的美好時光吧!”

貝拉的話是對的。僅僅只剩下一年的時間,從此以后——自由萬歲!

他試著讓自己放松一些,深呼吸幾次,咳嗽幾聲,清清嗓子,使聲音聽起來盡可能地干脆有力,高昂起頭,就是這樣,驕傲地,有威嚴地,他穿過學校的柵欄門。因為這是他一生中最后一次經歷這樣的一天,開學的那一天。

然而,一看到學生,他又想退縮,想拔腿就跑,跑回家里去。可他控制住了。西蒙走過校園,眼睛始終注視著前方。突然,一片寂靜,人群迅速散開,給老師讓路。去年他教過的初一學生們輕聲嘀咕著,這是不是音樂老師克萊恩先生。西蒙調整一下步子的節奏,走出一段小曲子來,這是他剛剛按“權威”這個詞譜成的新曲,“權——威,權——威”。一,二,三,四。一,二,三,四。他邁著這樣節拍的步子來到同事們身邊。認識他的人微笑著迎接他,不認識他的人則自我介紹,向他問好。

“西蒙。西蒙·克萊恩。我是音樂教師。”他小聲說。

他在學校的最后一年主要帶的是初中預備班的學生,學生的水平都很不錯,因此不會太勞神。對付剛進校的學生他還是游刃有余的,曾讓他吃足苦頭的是高年級的,初二和初三的學生。原本他想把最基本的音樂知識教給他們,結果他們什么都沒學會。這群搗蛋鬼知道的、喜歡的只有RAP(吟快板)、FUNK(鄉土爵士樂)、HIP-HOP(嘻哈音樂),更糟的還有TECHNO(電子音樂),最可怕的噪聲!

“他們就把這樣的東西稱之為音樂!”西蒙常常抱怨道,無奈又失望。

西蒙并不反對接觸各種形式的音樂,但是,如此一來,他的課堂便鬧翻了天。孩子們爬到課桌上,開始邊唱邊跳,模仿著他們崇拜的樂團。而西蒙則站在窗邊,等待這一刻的結束,這一課的結束,苦難的終結。下課的鈴聲,就是歡騰雀躍的信號!