復方大血藤灌腸劑聯合地屈孕酮治療子宮腺肌病腹腔鏡術后的臨床療效研究

應翩,王佳曦,楊華娣,徐利,陸申奕,吳燕平*

子宮腺肌病(adenomyosis,AM)是子宮內膜腺體和間質侵入子宮肌層形成彌漫性或局灶性的病變,多發于30~50歲女性,近年來發病率呈年輕化趨勢[1]。AM的主要表現為進行性加重的痛經、月經過多、經期延長和不孕等,疼痛為其最主要的臨床癥狀,痛經率高達64%~78%[2]。目前AM發病機制尚不明確,可能與基底膜內陷、激素、免疫、血管生成、遺傳因素等相關[3]。目前臨床主要采用藥物治療和手術治療,藥物治療多以激素類藥物為主,存在停藥復發、不良反應大等缺點;手術治療則包括子宮全切除術和保留子宮的手術,均對患者身心健康有較大創傷,患者不易接受[4-5],且對有生育要求女性而言是種打擊。臨床中西醫結合治療腹腔鏡術后子宮內膜異位癥已取得較好的療效,目前術后常給予促性腺激素釋放激素激動劑(gona-dotropinreleasing hormone agonists,GnRH-a),但治療期間易出現血管運動綜合征和骨質疏松等不良反應。地屈孕酮為孕激素類藥物,臨床用于治療子宮內膜異位癥,不良反應小,患者易于接受。復方大血藤灌腸劑為已故國家級名中醫裘笑梅教授開發的院內制劑,臨床應用治療子宮內膜異位癥數十年,臨床效果確切[6]。本研究旨在研究復方大血藤灌腸劑聯合地屈孕酮治療AM腹腔鏡術后的臨床療效,為臨床治療AM提供新的思路。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年1月至2020年8月于浙江省中醫院經腹腔鏡術后病理檢查確診為AM且經中醫辨證屬瘀熱互結型患者46例為研究對象。按照PEMS 3.1“統計設計-完全隨機多組設計”提供的方法進行隨機分組,患者在研究開始前獲得隨機分組號,最終將符合研究標準的患者分為治療組(24例)和對照組(22例)。治療組平均年齡(43.1±4.3)歲,平均病程(2.2±0.3)年;對照組平均年齡(45.1±6.3)歲,平均病程(2.5±0.5)年。兩組平均年齡和平均病程比較,差異無統計學意義(t=-0.462、-0.645,P>0.05)。本研究通過浙江省中醫院倫理委員會批準(2019-KL-107-01),所有患者及其家屬對本研究知情并簽署知情同意書。

1.2 西醫診斷標準 參照《婦產科學》[7]及AM的診斷與治療規范[4,8]擬定AM西醫診斷標準:(1)癥狀及體征:疼痛(痛經、性交痛等),月經失調,不孕;子宮體積增大。(2)輔助檢查:超聲示子宮增大,肌層增厚;盆腔MRI示子宮肌層存在T1界線不清、信號強度低,T2加權為信號強度高的病灶,子宮內膜-肌層結合帶(myometrial junctional zone,JZ)>12 mm;血清糖類抗原125(CA125)水平升高。(3)術后經病理檢查診斷為AM。

1.3 中醫辨證分型標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[9],屬中醫瘀熱互結型。主癥:(1)隨月經周期性規律發作的少腹痛;痛處固定不移,痛而拒按或刺痛;(2)月經量多伴或不伴經期延長,色紅、黯紅或紫紅,質稠有塊;(3)子宮增大或腫塊;(4)舌質紅或紫黯有瘀斑。次癥:(1)口燥口渴喜飲;(2)脈弦澀或數。具備主癥(1)、(3)、(4)及其他主癥或次癥任何一項者即可確診。

1.4 納入及排除標準 納入標準:符合西醫診斷標準及中醫辨證分型標準;初發;術前12個月內未接受過口服避孕藥或任何其他激素類藥物治療。排除標準:術后因其他疾病行子宮切除術;有精神類疾病;依從性差無法隨訪。

1.5 方法

1.5.1 手術治療 46例患者在全身麻醉下行腹腔鏡手術,保留子宮,盡量去除肉眼可見的病灶,分離盆腔粘連,如術中發現合并子宮肌瘤同時行子宮肌瘤剝除術。腹腔鏡下判斷病灶完全切除的標準:子宮體積基本正常,創面組織彈性較好,肉眼無明顯病灶。

1.5.2 使用藥物 (1)地屈孕酮片(商品名:達芙通,10 mg/片,Abbott Healthcare Products B.V,批號:H20170221)。(2)復方大血藤灌腸劑(大血藤、忍冬藤、延胡索、天花粉、制大黃、乳香、威靈仙、敗醬草,藥量比例為 1.0∶1.0∶1.0∶2.0∶1.0∶0.3∶1.5∶1.5,100 ml/瓶,浙江省中醫院院內制劑,批號:20190115) 。1.5.3 給藥方法 對照組:術后第1次月經開始第5~25天,每次口服地屈孕酮片10 mg,2次/d,連續口服3個月經周期。治療組:口服地屈孕酮基礎上(方法同對照組)聯合術后第3天開始采用復方大血藤灌腸劑(100 ml,每晚1次,月經期除外)保留灌腸。保留灌腸要求:灌腸前排空大小便,溫熱灌腸劑至40 ℃,緩慢滴入,灌腸時間20~30 min,保留藥物至少4 h。

1.6 臨床綜合療效判定標準 參照《中醫病癥診斷療效標準》[10]擬定療效判定標準,顯效:治療后疼痛癥狀消失,月經量正常,周期規律,子宮體積恢復正常;有效:治療后疼痛癥狀減輕,月經周期、經量和子宮體積雖未恢復正常,但已有顯著改善;無效:治療后疼痛癥狀無減輕,月經狀態和子宮體積仍無任何改善。

1.7 觀察指標 (1)中醫癥候評分。參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[9]計算治療前后小腹刺痛、腰骶酸痛、口干口渴程度,無癥狀計0分、輕度計2分、中度計4分、重度計6分。(2)視覺模擬評分(VAS)。治療前后通過VAS評價疼痛程度,總分為10分,輕度疼痛為0~2分,中度疼痛為3~5分,重度疼痛≥6分。(3)失血量圖形分析評分法(PBAC)評分。對兩組治療前、后月經量進行評估,在每次經期時記錄其使用衛生巾的數量,記錄總出血量并評分。評分>80分表示月經量過多。(4)子宮體積。治療前后采用彩色多普勒超聲測量兩組子宮的長徑、厚度及橫徑,子宮體積=0.52×長徑×厚度×橫徑。(5)實驗室檢查指標。治療前及治療后第1次月經第2~3天清晨采集患者空腹靜脈血3~5 ml,離心取上層血清置于-20 ℃環境下保存,采用酶聯免疫吸附試驗(ELISA)方法對促卵泡刺激素(FSH)、促黃體生成素(LH)、雌二醇(E2)、CA125水平進行檢測,檢測步驟需對照說明書進行。(6)安全性分析。觀察兩組治療后有無不良反應發生。(7)遠期療效。療程結束后電話或門診隨訪1年,觀察其復發率及妊娠率。

1.8 統計學方法 采用SPSS 22.0軟件進行統計分析,符合正態分布的計量資料采用(±s)表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗,治療前后比較采用配對t檢驗;不符合正態分布的資料以M(P25,P75)表示,組間比較采用非參數檢驗,治療前后比較采用配對秩和檢驗。計數資料以相對數表示,組間比較采用χ2檢驗。等級資料的比較采用秩和檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

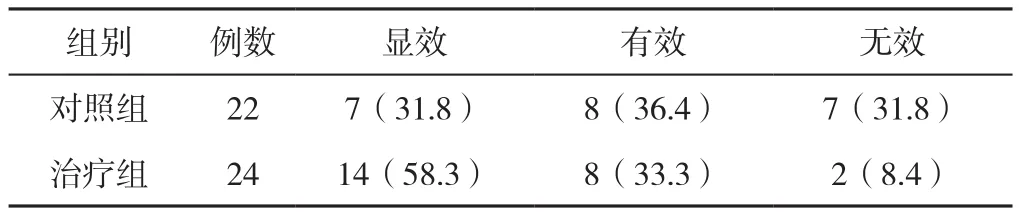

2.1 臨床綜合療效比較 治療后,治療組臨床綜合療效優于對照組,差異有統計學意義(u=2.140,P=0.032),見表1。

表1 兩組臨床綜合療效比較〔n(%)〕Table 1 Comparison of the overall three-month treatment efficacy of two groups

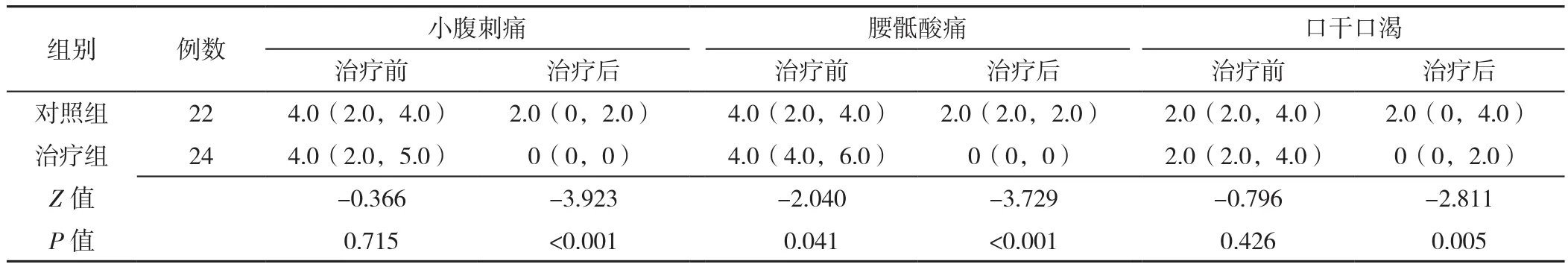

2.2 中醫癥候評分 治療前,兩組小腹刺痛、口干口渴評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,治療組小腹刺痛、腰骶酸痛、口干口渴評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組中醫癥候評分比較〔M(P25,P75),分〕Table 2 Comparison of the TCM syndrome score of two groups

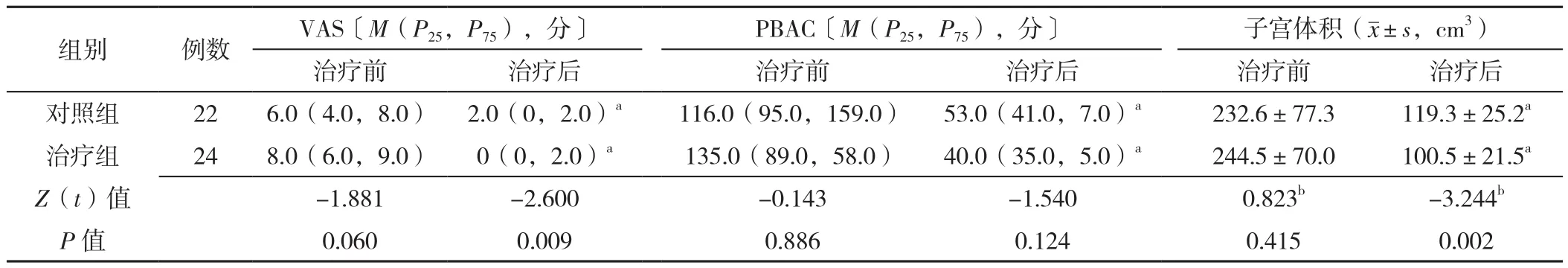

2.3 VAS、PBAC評分及子宮體積比較 治療前,兩組VAS評分、PBAC評分、子宮體積比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組VAS、PBAC評分均低于治療前,子宮體積均小于治療前,差異有統計學意義(P<0.05);治療后,治療組VAS評分低于對照組,子宮體積小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組VAS、PBAC評分及子宮體積比較Table 3 Comparison of VAS score,Pictorial Blood Loss Assessment Chart score for menstrual blood loss,and uterine volume of two groups

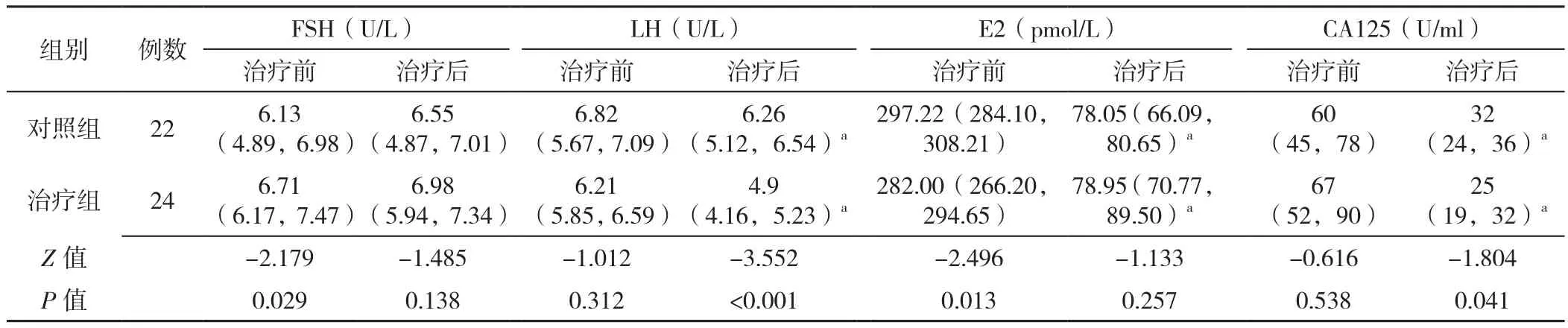

2.4 FSH、LH、E2、CA125比較 治療前兩組 LH、CA125比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療前治療組FSH、E2高于對照組,差異有統計學意義(P>0.05)。治療后兩組FSH與治療前比較,差異無統計學意義(P>0.05),LH、E2、CA125均較治療前降低,差異有統計學意義(P<0.05);治療后兩組FSH、E2比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,治療組LH、CA125低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組FSH、LH、E2、CA125水平比較〔M(P25,P75)〕Table 4 Comparison of serum follicle-stimulating hormone,luteinizing hormone,estradiol,and CA125 level of two groups

2.5 安全性分析 兩組治療后血常規、尿常規、便常規及肝腎功能等安全性指標均無明顯異常。治療過程中均無明顯不良反應。

2.6 遠期療效比較 療程結束后隨訪1年,治療組復發5例,妊娠2例,復發率為20.8%,妊娠率為8.3%;對照組復發10例,妊娠2例,復發率為45.4%,妊娠率為9.1%。兩組復發率和妊娠率比較,差異均無統計學意義(χ2=3.166,P=0.075;χ2=0.008,P=0.927)。

3 討論

本研究結果顯示,復方大血藤灌腸劑聯合地屈孕酮治療腹腔鏡術后AM的臨床療效優于地屈孕酮,在緩解疼痛、縮小子宮體積方面,與單純使用地屈孕酮相比具有優勢。復方大血藤灌腸劑不經口服使用,且不影響卵巢排卵功能,特別適合輕度AM及有迫切生育要求者。AM是一種婦科難治性疾病,目前手術方法為全子宮切除術和保留子宮的手術治療,后者存在術后臨床癥狀緩解不明顯、復發率高的缺陷。術后常用GnRH-a聯合放置節育環(商品:名曼月樂環)治療[11-12],放環后易出現異常子宮出血、肥胖、環下移脫落等,臨床費用也相應增加。

多項研究表明地屈孕酮治療子宮內膜異位癥有較好效果,通過抗炎、抗凋亡、抑制基質金屬蛋白酶(MMP)、抑制局部雌激素水平及生長因子而發揮抑制復發、緩解臨床癥狀的作用[13-16]。目前對于術后使用孕激素治療保守性術后AM的研究較少,本研究旨在為AM的治療提供新的思路。

AM歸屬中醫的“痛經”“不孕”等范疇,裘氏婦科認為AM病機為離經之血,逆流胞宮、胞脈,瘀久化熱成毒,瘀熱毒互結,蘊結脈絡肌肉之間,隨月經周期而發作[17]。AM由于病灶在子宮,與直腸毗鄰,固將其用藥途徑改為保留灌腸,通過直腸黏膜吸收,滲透直達病灶,從而起到清熱止痛、祛瘀通絡之作用,減少胃腸道刺激,患者易于接受。國家級名中醫裘笑梅教授創立浙江省中醫院院內制劑復方大血藤灌腸劑,其由大血藤、忍冬藤、延胡索、天花粉、制大黃、乳香、威靈仙、敗醬草等組成。大血藤、忍冬藤、敗醬草既能清熱解毒,又能活血祛瘀止痛,通絡散結;延胡索、乳香活血散結,行氣止痛;天花粉、制大黃清熱瀉火,消腫;威靈仙溫通經脈,辛散能走,并能引領諸藥直達病所。邢海燕等[18]總結報道中藥口服聯合保留灌腸能提高子宮內膜異位癥的臨床總有效率,改善痛經,降低復發率。筆者團隊前期研究表明,復方大血藤灌腸劑聯合GnRH-a可明顯提高腹腔鏡術后子宮內膜異位癥患者的臨床療效,總有效率為91.30%,妊娠率為78.26%,能有效降低其復發率[6]。但本研究結果顯示,復方大血藤灌腸劑聯合地屈孕酮較單用地屈孕酮能有效減輕疼痛,但對復發率和妊娠率沒有優勢,還需要大樣本的隨訪研究進一步證實。

有研究顯示,復方大血藤灌腸劑聯合散結鎮痛膠囊能有效預防子宮內膜異位癥術后復發,改善患者疼痛癥狀,提高免疫球蛋白(Ig)M、IgG,降低E2、CA125、補體C3水平[19]。動物實驗證明復方大血藤灌腸劑能顯著降低子宮內膜異位癥大鼠血清中MMP-9、血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)、β連環蛋白(β-catenin),抑制異位內膜的轉移、降低細胞間黏附、侵襲,影響血管生成,促使異位內膜萎縮、消失[20]。本研究觀察復方大血藤灌腸劑配合口服地屈孕酮,內外合治,諸藥合參,共收清化逐瘀、通絡助孕之功,標本同治,能有效緩解疼痛、縮小子宮體積,且能降低E2、CA125水平,值得臨床進一步研究。

綜上所述,復方大血藤灌腸劑聯合地屈孕酮治療AM腹腔鏡術后有一定效果,但本研究納入樣本量有限,且因AM合并不孕患者術后1~2年才能妊娠,觀察時限較短,無法得到準確的復發率和妊娠率,有待今后進一步深入研究。

作者貢獻:應翩、楊華娣提出研究的構思及主要研究指標,進行文章的構思與設計撰寫論文初稿;應翩、徐利進行研究的實施,負責論文的修訂;應翩、王佳曦、陸申奕進行數據收集及整理,統計學處理,結果的分析與解釋,撰寫論文;吳燕平負責文章的質量控制及審校,對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。