消費文化語境下佛山木版年畫工藝傳承與振興

林觀星 劉鐘萍

摘要:近年來,伴隨著消費文化的發展,作為國家級非物質文化遺產的佛山木版年畫的工藝之道、大眾文化需求被大眾日常生活審美的更迭、媒介變革與消費群體更新所沖擊,致使現階段佛山木版年畫工藝傳承面臨傳播乏力、脫離現代市場需求等境況。本文要旨有三:其一,指出消費文化語境下現代審美的轉變,闡明“新型文化媒介人”對佛山木版年畫現代傳播及審美拓展的重要性;其二,探討佛山木版年畫的文化美學再循環;其三,闡明佛山木版年畫在消費文化語境下工藝傳承振興的策略。

關鍵詞:佛山木版年畫 消費文化 新型文化媒介人 文化美學再循環 傳統工藝振興

早在半個世紀前,佛山木版年畫的傳承范圍就在逐漸縮小,過去佛山擁有幾十家木版年畫作坊,如今只剩下馮氏(馮均記)木版年畫等幾家在經營。近20年來,隨著科學和工業技術的發展對消費文化與媒介變革的沖擊,很多傳統工藝逐漸淡出人們的日常生活。從圖式語言來看,佛山木版年畫中的圖像符號在當今社會環境中也同樣面臨著被消解與侵蝕的可能。從工藝傳承來看,佛山木版年畫的工藝之道面臨著傳播的隔閡與誤解,大眾文化的流量模式使木版年畫的使用價值與審美價值不斷模糊化。

回顧佛山木版年畫的發展歷程,談論最多的話題是工藝振興、“活化”傳承與視覺再設計,很少有人在媒介變革的消費社會語境中談及佛山木版年畫的發展。佛山木版年畫在現代社會中的“重現”離不開社會消費文化與新媒介的介入。如果說佛山木版年畫的“活化”是對傳統工藝文化的“復歸”,那么消費文化語境下的佛山木版年畫的“活化”則是在多元媒介下對傳統工藝振興與創新性發展路徑的“再思考”與不斷豐富、提高的過程。

一、佛山木版年畫的發展現狀

(一)現代審美的轉變,致使佛山木版年畫脫離現代審美范式

1998年,周憲先生提到:“從傳統文化向現代文化轉變,一個非常明顯的標志就是各種傳統的文化產品生產接受的規則發生了變化。”[1]現如今,在迅猛發展的消費文化環境中,各式短視頻等媒介和快消產品突起,使傳統工藝技藝及其特定圖式范式遭遇了前所未有的挑戰。為了更好地回應時代命題、有效解決發展問題,傳統工藝也需要遵循新的創作與市場規則。佛山木版年畫作為傳統工藝的重要代表,其創作生產需融入現代文化,賦予時代價值,并遵循現代傳播的審美范式。

近20年來,伴隨著當代文化的媒介化,打破了原有地域文化(包括非物質文化遺產、傳統工藝)的局限性,使大眾文化“抽象化”與“普泛化”,逐漸消解了傳統文化的“本地生活在場的有效性”。就中國當代審美文化發展來看,大眾文化越來越具有共享文化的特征。在這種境況下,傳統佛山木版年畫一旦接受大眾文化的改造,就會失去木版年畫自身的地域特色和審美特征,削弱與本地生活和文化的相關性,進而成為千篇一律的“文化消費品”。與天津楊柳青年畫、陜西鳳翔木版年畫、蘇州桃花塢年畫相比,佛山木版年畫有其特有的嶺南文化特色,所以它在現代年畫生產、傳播與再設計的過程中不僅要遵循新的創作與市場規則,還要保留其地域特色,這是消費文化語境下佛山木版年畫傳承與發展不可忽視的部分。

在消費文化的介入下,藝術接受在現今文化消費市場中所起的作用越來越大,消費者對藝術文化的消費僅僅停留于“頃刻”的瞬間。而佛山木版年畫的創作生產在這一維度下難以引起消費者的共鳴,不符合現代消費社會中的審美特征,其原因有以下幾方面:一方面,視覺審美的變遷與消費經濟的發展讓佛山木版年畫傳承人難以捕捉時代的審美趨勢與受眾需求,造成了佛山木版年畫傳統工藝與視覺設計發展的停滯;另一方面,佛山木版年畫傳承人缺乏與前沿領域、跨地區設計師的合作交流,這在一定程度上使其創作的佛山木版年畫僅能滿足地區消費需求,沒有形成現代大眾化審美范式。

(二)“新型文化媒介人”的興起與佛山木版年畫的審美拓展

法國社會學家皮埃·布爾迪厄(Pierre Bourdieu)最早提出“新型文化媒介人”,英國學者邁克·費瑟斯通(Mike Featherstone)在《消費文化與后現代主義》一書中并對其進行了闡釋:“那些在媒體、設計、時尚、廣告及‘準知識分子的信息職業中的文化媒介人群,他們因工作需求,必須從事符號商品的服務、生產、市場開發和傳播……這些人宣傳各種傳統與文化,目的是生產新的符號商品,并對使用這些商品的人提供必要的解釋。他們認同了藝術家、知識分子們的習慣、稟性和生活方式的偏好……他們在維持藝術與知識商品的聲望和文化資本的過程中……正在使這片文化與藝術領地大眾化,使更多的讀者更容易去接近它。”[2]現今關于佛山木版年畫的紀錄片、短視頻等便是通過“新型文化媒介人”充分挖掘和展示佛山木版年畫的文化內涵,并運用“互聯網+”“文化+”的模式對佛山木版年畫進行的現代化推廣。佛山木版年畫具有濃厚的藝術屬性,“新型文化媒介人”作為佛山木版年畫的文化實踐者、推廣者,通過現今消費社會的市場運作規則,將藝術與大眾文化、生活融為一體,從而滿足現階段人們對佛山木版年畫的需求。

“新型文化媒介人”對佛山木版年畫進行推廣的同時,也拓展了其審美價值,吸引了更多受眾參與佛山木版年畫的視覺化塑造與文化推廣。德國學者格爾諾特·伯梅(Gernot B hme)提出“審美經濟”一詞,認為“‘審美經濟是指引入了馬克思的使用價值與交換價值之外的第三種價值,即‘審美經濟是一種新經濟”[3]。“審美經濟”的出現是對審美價值的肯定,而審美價值是超越人類基本生理欲望的新型價值,也被稱為“升級價值”(Staging Value)。審美經濟下“日常生活審美化”的美學滲透與滿足大眾審美需求的消費驅動是文化產業推動傳統產業轉型升級的現實需求。通過賦予佛山木版年畫當代工藝文化內涵及審美品位,提升佛山木版年畫及其文創衍生品的經濟價值與時代價值,實現審美價值的經濟化,是推動佛山木版年畫傳承與振興的重要途徑。

承繼前述,“新型文化媒介人”是推動佛山木版年畫“日常生活審美化”的關鍵,也是拓寬木版年畫審美視域的中堅力量。其為佛山木版年畫注入審美價值,促使佛山木版年畫趟入審美經濟的發展浪潮,推動佛山木版年畫走向消費社會,讓佛山木版年畫的“日常生活審美化”到“日常生活泛藝術化”[4]成為可能。

(三)佛山木版年畫傳統與現代創作語境的融合

佛山木版年畫誕生于明永樂年間,興盛于清乾隆年間,主要包括原畫、木印、木印工筆等類型,主要分為門畫、神像畫與風俗畫等題材。佛山木版年畫是嶺南文化的重要載體與維系廣府人民的精神紐帶。如“神像”文化、“福”文化均是廣府人民千百年來超越階級(無論王公貴族抑或市井百姓)的日常生活訴求與民俗信仰,其視覺審美的形成也源于佛山人民生活習俗與傳統工藝、民俗文化的結合。

孫建君教授認為:“手是有表現力與創造力的,過去人們用手的創造去表達情感,它的本質是創造,是人類本質力量的顯現。”[5]佛山木版年畫是傳統手工藝制品,是佛山木版年畫創作者的情感表達,連接著廣府人民的生活情感與精神信仰。在佛山木版年畫中注入現代文化,就能夠通過與文創產品等融合的方式,使佛山木版年畫的工藝審美與情感力量隨著商品的流通傳播至大眾中間,讓大眾有所感知,也讓佛山木版年畫在消費社會中與群眾生活接軌,促使佛山木版年畫在滿足人們精神與物質需求的同時成為推動民俗文化、傳統工藝進步的“造物”形式。馮氏年畫傳承人劉鐘萍[6]用年畫《喜神——和合二仙》表現“行桃花運”的主題,用年畫《考神——狀元及第》傳遞“逢考必過”的寓意,以現代生活的語境賦予傳統佛山木版年畫新的寓意,使其更具新鮮感的同時推動傳統文化的廣泛傳播。正如劉鐘萍所言:“將佛山木版年畫以‘諸神復活的理念融合現代年輕人喜歡的語言與語境進行創新性轉化,賦予年畫新的生命力,既受到年輕觀眾的喜歡,同時又保留了傳統工藝文化。”[7]

二、佛山木版年畫的文化美學再循環

坦尼婭·梅爾泰爾(Tanya Melntyre)在論文《中國年畫:現代化進程(1842—1942)》(Chinese New Year Pictures: The Process of Modernisation,1842—1942)中提出:“自19世紀40年代始,年畫作為一種潛在大眾視覺意象的表現,普遍存在于流行文化之中。”[8]而這種一直留存于流行文化中的年畫,在消費文化興起與發展的今天,有了被重新“活化”與發掘的可能性。這樣的環境為佛山木版年畫的傳承與發展提供了肥沃的土壤,促使佛山木版年畫的傳統工藝振興與大眾文化形成相互促進的雙向循環。

“法語中,‘再循環(Recyclage)一詞還有‘進修的意思,傳統工藝(Traditional Crafts)在現實系統中的再循環,應該像時尚一樣從功能上進行轉變,它的價值在于制造一種氛圍,以至于要屈服于不斷更新的循環。”[9]法國哲學家讓·波德里亞(Jean Baudrillard)認為,科學、技術、文化、資格、能力的價值都讓位給了再循環,即讓位給了流動性、身份地位的約束。大眾消費者有權參與到文化再循環過程中,這也印證了大眾文化無一例外地被循環亞文化和所涵蓋的從動態藝術到周刊性百科全書的文化現實。隨著消費文化的發展,文化循環與再循環成為現今社會生活、生產中的普遍現象。佛山木版年畫的個性化特征讓其深陷以文化賦值為要求的社會美學再循環中,它與包裝為商品的賦值是等價的。筆者認為,佛山木版年畫的文化美學再循環與2001年朱紅文教授針對設計文化提出的“回歸歷史和傳統”的觀點相仿,今天的傳統工藝與設計的“回歸”是消費文化中文化美學再循環的體現。

現今商品經濟的發展促使消費者在追求工業美學標準的同時,還追求環境、氛圍等方面功能之間的相互聯系,如此便形成了消費文化的閉環。與此同時,這種工業物品被重新賦予“美學”的統一標準。而今天的文化設計師在面對佛山木版年畫圖像、傳統工藝時需要將其放置于當下消費社會的審美標準之中進行“重新設計”,賦予其現代流行文化色彩。這種文化美學再循環和工業美學賦予物品的“美”是等價的,這也是現今商業市場的一種傳播手段。

三、佛山木版年畫工藝傳承與振興策略

(一)打造“年畫傳承人+設計師+高校”的研發模式

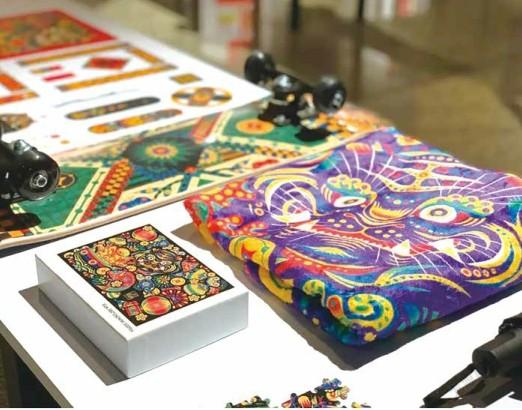

近年來,國內眾多藝術類高校與各地年畫工作坊合作舉辦教學實踐周,并取得了一定的成績。2019年,清華大學美術學院舉辦的“年畫日新”創作營,集合了全國有代表性的年畫傳承人及從業者、設計師與高校師生,以“年畫傳承人+設計師+高校”的模式進行年畫及其衍生品的創作活動。其中年畫的門類根據不同地域來區分,如《護身福(虎·符)》與《喜提好運飛虎》是佛山木版年畫設計小組在創作營完成的優秀設計作品。這幾幅作品將原有的傳統年畫進行重新構圖,為佛山木版年畫添加了新的視覺語言與文化寓意。

此外,2021年10月8日在中華世紀壇舉辦的“溯源圖新——第二屆清華大學年畫日新創作營成果展”隆重開幕,獲得了社會各界的廣泛關注。此次活動也是“年畫傳承人+設計師+高校”年畫研發模式的典范。展覽分為“項目概述”“虎年畫虎”“吉祥送喜”“連年有余”四個板塊,其中包括2022年虎年生肖IP形象設計、文創衍生品設計與新年禮盒設計等成果展示。此次活動助推了年畫與其他領域的跨界合作,實現了傳統年畫與京東、一得閣等品牌的創造性融合與創新性發展。正如馬盛德先生所說:“年畫代表的是人們對新生活的向往,雖然時代語境、生活環境發生了巨大改變,但人們心中的期待卻是恒久不易的。”[10]再者,廣州美術學院視覺藝術設計學院舉辦的“2021粵享粵美‘Y·Art嶺南文化創意設計展”的實踐課題也觸及年畫傳承與振興板塊,通過“年畫傳承人+設計師+高校”的研發模式進行設計實踐。

(二)佛山木版年畫進入課堂

北京國際設計周策劃總監曾輝在“溯源圖新——第二屆清華大學年畫日新創作營成果展”的開幕式上說:“今天的非遺在‘溯源的同時,更需要的是‘圖新,‘圖新就是讓非遺能夠走進現代生活,能夠真正與當代的生活方式、生活美學建立起關系,更多地推動傳統工藝的現代轉化。”[11]近年來,劉鐘萍在北京、廣州、深圳、佛山等城市以校園課堂授課的方式為幼兒園、小學、初中、高中等學生講述佛山木版年畫的故事,傳播佛山木版年畫之美。劉鐘萍年畫課堂通過手工印制年畫的方式拉近了學生與傳統工藝之間的距離。雖然木版年畫進入課堂早有先例,但筆者從劉鐘萍近年來的課堂實踐中發現以下特點:一是更加強調動手體驗,體驗式的課程可以讓不同年齡的學生獲得創作木版年畫的樂趣;二是課堂的作業形式更加多樣化,除木版印刻之外,還有創意年畫、年畫印刷等多種方式。

佛山木版年畫進入課堂實現了傳統木版年畫的工藝、文化、審美的大眾傳播,此舉也備受學校師生的青睞,正如柳宗悅所說:“只有民眾與美結緣,生活與美的距離才能縮短。”[12]佛山木版年畫以其視覺美、文化美在教育領域發揮出影響力,拉近了傳統工藝與青少年群體的距離,在一定程度上實現了美育。

(三)佛山木版年畫走入市場

想要更好地拓寬佛山木版年畫的傳播范圍,推動佛山木版年畫走入市場,筆者認為可通過以下途徑:第一,可推動佛山木版年畫與佛山旅游市場進行融合,以文旅結合的方式促進佛山木版年畫的傳播與推廣。中國旅游研究院發布的《2019上半年全國文化消費數據報告》指出:居民和游客文化消費持續升級,文化體驗已經成為提升生活質量和幸福感的重要途徑。居民赴外地旅游期間文化消費潛力巨大,超過80%的受訪居民表示2019年上半年在外地旅游參加和體驗了文化活動。[13]因此,可以在節會、藝術展覽中設立佛山木版年畫的工藝專區,打造佛山木版年畫場景式體驗,讓更多消費者能親自參與佛山木版年畫的刻版、印刷過程。第二,采用社交、短視頻等方式開辦佛山木版年畫課堂,如通過線上趣味課堂對佛山木版年畫進行傳播推廣,形成“線上+線下”雙向傳播。第三,注重文化創意產品的研發,可針對佛山木版年畫中的“神像”文化、“福”文化等進行文創產品個性化定制,或在佛山木版年畫中融入現代元素,塑造有趣的IP形象,讓古老的年畫重獲生機,被更多消費者所接受。第四,從以往的傳統工藝產業升級為“互聯網+傳統工藝”的產業模式,并打造“線上產業集群”,可整合全國各地的木版年畫及其文創產品,建立在線消費機制,促使各品牌木版年畫傳承人合力推進木版年畫走入更廣泛的市場。

(四)開拓佛山木版年畫創作思路

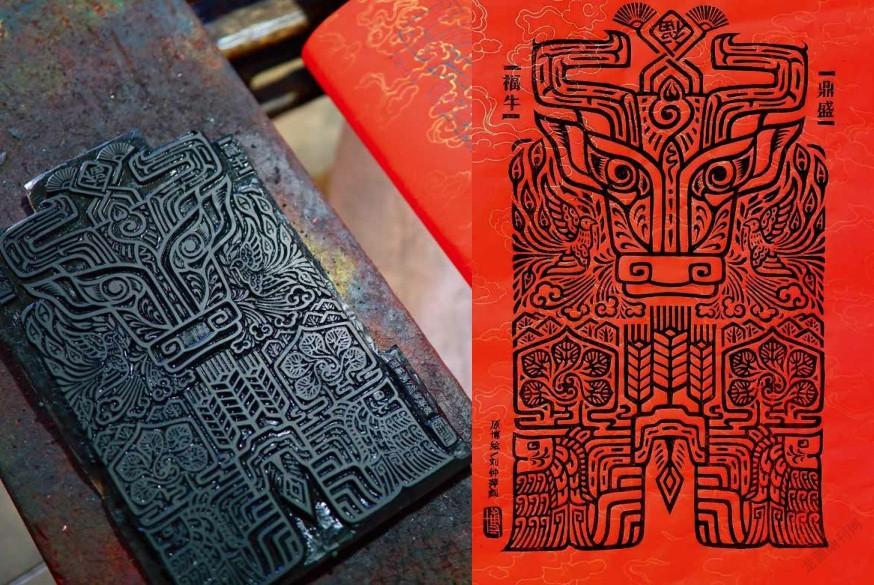

第一,對佛山木版年畫進行視覺形式再設計,包括木版年畫的造型、色彩、裝飾元素等,以文創產品等多種形式凸顯佛山木版年畫的審美價值。如新年畫《鼎盛福牛》采用傳統佛山木版年畫的刻版印刷方式對牛進行了創意造型設計,側面反映了新時代、新農村的新氣象。該幅作品表達了“鼎盛福牛恭賀新春,歲歲年年如意為美,四季花開平安最牛”的美好祝愿。

第二,通過跨界合作,助推佛山木版年畫“出海”。《財神》是2021年劉鐘萍為德國馬牌輪胎(Continental)定制的用于品牌推廣的吉祥年畫。這樣的跨界合作讓佛山木版年畫被更多國外友人所熟知。

第三,深挖佛山木版年畫的文化內涵與故事題材,并將流行文化以生動有趣的方式融入其中,引發大眾的審美共鳴。如《門神騎虎圖》是插畫師黃姍繪制的一副作品,其構圖參考了經典佛山木版年畫《趙公明騎虎圖》中的造型。畫面中“童子”手持刀的動態與老虎威猛的神韻為畫面增添了趣味性,其懷抱鯉魚,鯉魚呈躍起態勢,寓意“鯉魚躍龍門”,也是對家中學子的美好祝愿。《門神騎虎圖》在色彩上以紅色、橙色為主,輔以黃色與少量石青,烘托了新年喜慶的氣氛。

四、結語

佛山木版年畫濃縮了傳統工藝文化的精華與視覺圖式的時代審美,在歷代手藝人的傳承中呈現出與眾不同的視覺圖案與工藝之道。以佛山木版年畫為主體,整合現代設計之力,傳承與振興傳統工藝,是中國民間藝術走向未來的必由之路。正如劉鐘萍所言:“現代生活與木版年畫有眾多的可能,多嘗試、多實踐、去創造年畫更多可能性,讓年畫更富含生命力。”[14]

注釋:

[1]周憲.邊界的消解與審美文化的變遷[J].浙江學刊,1998(04):78-82+87.

[2]費瑟斯通.消費文化與后現代主義[M].劉精明,譯.南京:譯林出版社,2000:27-28.

[3]李思屈.審美經濟與文化創意產業的本質特征[J].西南民族大學學報(人文社科版),2007(08):102.

[4]“日常生活泛藝術化”主體除是“中產階級”外,還包括“新型文化媒介人”主體。從中國當代社會生活的接受主體來看,可以是“全民化”人群。參見:伏飛雄.從“日常生活審美化”到“日常生活泛藝術化”[J].當代文壇,2008(05):66-67.

[5]孫建君.有民間信仰,就有佛山木版年畫[J],神州民俗(學術版),2013(1):17.

[6]劉鐘萍:首批國家級非物質文化遺產項目(佛山木版年畫)市級代表性傳承人,佛山木版年畫百年老鋪第四代傳承人。

[7]源自筆者對佛山木版年畫傳承人劉鐘萍的采訪。

[8]MCLNTYRE T. Chinese New Year Pictures:The Process of Modernisation,1842—1942[D].The University of Melbourne,1997(09):102.

[9]波德里亞.消費社會[M].劉成富,全志鋼,譯.南京大學出版社,2000:101.

[10]原博.溯源圖新——第二屆清華大學年畫日新創作營成果展開幕[EB/OL].(2021-10-10)[2022-2-10].https://mp.weixin.qq.com/s/V1aMPP6_ QIA1Ssi8cREEvA.

[11]同[10]。

[12]柳宗悅.何謂民藝[M].徐藝乙,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2018:16.

[13]余俊杰.報告顯示:文化消費為旅游發展提供新動能[EB/OL].(2019-8-16)[2022-2-10].http:// www.199it.com/archives/921365.html.

[14]源自筆者對佛山木版年畫傳承人劉鐘萍老師的采訪。