不同施N量對沼生櫟苗木移栽的影響

趙 星,安富強,王兆學,陳 巖,劉京峰

(1.泰安市徂徠山林場,山東 泰安 271027;2.河北省順平縣自然資源和規劃局(林業局) ,河北 順平 072250)

1 引言

對于苗木來說,造林初期由于苗木根系不夠發達,無法及時從土壤中吸收自身所需養分,因此其生長往往依賴體內貯存養分。在苗圃期進行合理施肥,能夠及時補充非結構性碳水化合物,不僅關系到根系生長,同時也會顯著增加苗木規格,因而提高苗木生長品質和成活率,對綠化造林成功與否發揮關鍵作用[1]。大量研究發現,一旦施肥不合理,不僅不會產生良好效果,還會因為養分過量而引發毒害效應。其中,氮肥對苗木生長的影響比較大,近年來國內外專家相繼開始對櫟屬樹種苗圃期施肥進行研究,結果發現不同苗木所需氮肥量存在一定差異。隨著氣候環境的變化,櫟屬樹種適應性有所變化,對需肥規律、生長節律等均產生不同程度的影響[2]。

在多種櫟屬植物中,沼生櫟最具觀賞價值,喜溫暖濕潤的氣候環境,在深厚肥沃濕潤土壤中長勢較好,是一種喜光、極耐水濕且抗寒性弱比較弱的殼斗科(Fagaceae)櫟屬(Quercus)樹種[3]。沼生櫟(Q.Palustris)原產自美國東部和中部地區,后被引入到我國山東青島,經過多年培育,其適應性良好。沼生櫟樹形優美,樹干光潔,葉片寬大,秋季后葉片顏色逐漸演變為金色或紅色,是極具觀賞價值的外來樹種[4,5]。目前,我國華北地區向陽溫暖地帶河湖濕地大量播種繁殖沼生櫟,但是國內關于沼生櫟苗圃期施肥的研究相對有限,通過總結實踐工作經驗認為,分析緩釋肥施N量對沼生櫟的影響,可為培育高品質沼生櫟苗木提供詳實的參考。結合實踐工作經驗,分析了緩釋肥施氮(N) 量對沼生櫟苗木形態、器官生物量、淀粉、非結構性碳水化合物積累以及移栽成活率的影響,以期得出沼生櫟1年生容器苗最佳施N量,從而為培育高品質沼生櫟苗木提供理論依據,指導沼生櫟移栽。

2 材料與方法

2.1 試驗環境與材料

2.2 試驗設計

(1)施N量設置:本次試驗設計設置5個施N量,分別為25 mg/株(緩釋肥用量0.16 g/L)、100 mg/株(緩釋肥用量0.66 g/L)、150 mg/株(緩釋肥用量0.98 g/L)、200 mg/株(緩釋肥用量1.31 g/L)、400 mg/株(緩釋肥用量2.62 g/L)。每個施N量組設置4組重復,每組重復20株,共計育苗400株。

(2)育苗處理:2017年4月初,將沼生櫟種子放置于50 ℃溫水環境中浸泡30 min,種子與濕沙質量比為1∶3,混合后進行催芽。當種子出芽后,將其放置于特定容器中,同時覆蓋1 cm厚土進行育苗。育苗階段采用自然光照,本次試驗自育苗開始到11月份平均化溫度分別為19.9 ℃、20.6 ℃、21.5 ℃、27.6 ℃、25.1 ℃、22.1 ℃、18.3 ℃、15.7 ℃。在育苗過程中,為有效降低邊緣效應,每周對育苗容器進行隨機移動[7]。4~11月份期間,每周澆水2次。11月中旬,將樹苗移至苗場,澆水次數由每周2次降為每周1次。到12月底,將樹苗貯藏在室外坑中越冬。沼生櫟樹種移栽20株,移栽株行距控制在0.5 m×0.5 m間,共計移栽100株,在移栽四周設置保護(2行)[8]。

2.3 取樣測定

于2017年12月中旬,每組隨機取5株沼生櫟苗木,對其苗高進行測量,并測量地徑;隨后將所取苗木進行沖洗,根、莖分別剪開,在恒溫為70 ℃的烘箱內進行烘烤,時間為48 h,稱取質量即獲得各器官生物量(精確到0.001 g)。隨后每重復的5株沼生櫟苗木按器官進行混合,采用“硫酸-過氧化氫法”進行消煮,采用蒽酮比色法型原子吸收光譜儀對其可溶性糖質量分數、淀粉質量分數進行測定[9]。最后,于2019年4月中旬對本次試驗所選的沼生櫟苗木移栽成活率進行統計。

2.4 數據統計

利用Excel電子表格對數據進行整理,采用SPSS 26.0軟件進行統計分析。其中,苗高、地徑、各器官生物量、可溶性糖質量分數、淀粉質量分數均采用單因素方差進行分析Tukey法多重比較分析(α=0.05)。移栽成活率采用卡方(χ2)進行檢驗。

3 結果

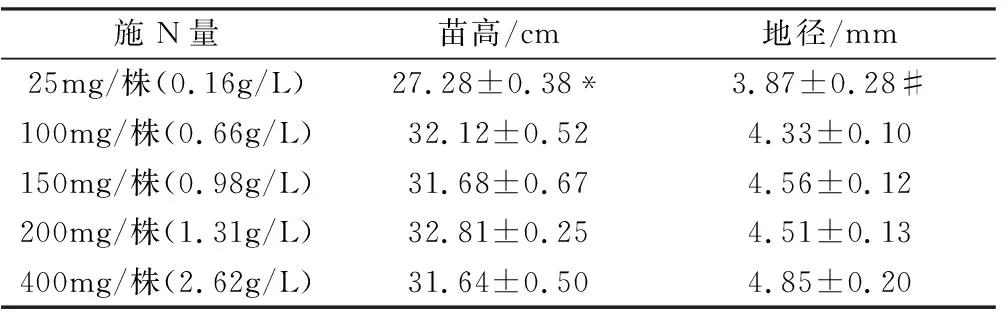

3.1 不同施N量對苗木形態的影響

試驗結果顯示,施N量為25 mg/株的苗木苗高最低,與其他(100 mg/株、150 mg/株、200 mg/株、400 mg/株)施N量苗高比較,差異有統計學意義(P<0.05);隨著施N量的增加,沼生櫟苗地徑范圍不斷增加,到400 mg/株時達到最高,與其他施N量苗木對比差異顯著(P<0.05),其中150 mg/株、200 mg/株的地徑比較無明顯差異(P>0.05),見表1。

表1 不同施N量對沼生櫟苗木苗高和地徑的影響

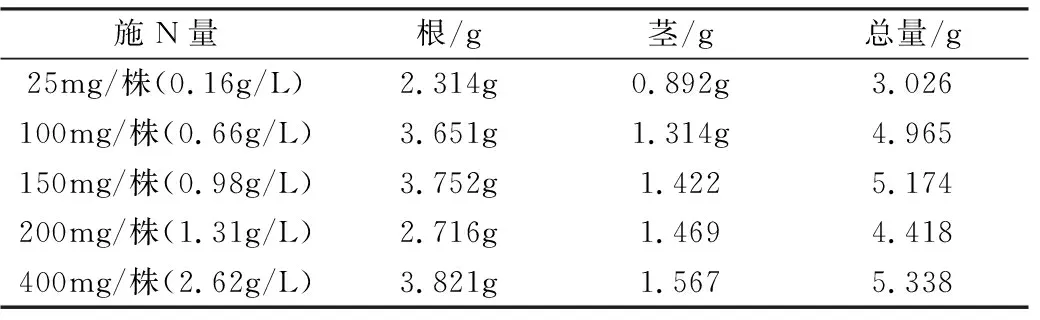

3.2 不同施N量對沼生櫟器官生物量的影響

隨著施N量的增加,沼生櫟苗木根和頸的生物量呈上升趨勢,當施N量達到200 mg/株時,根生物量明顯下降,而施N量達到400 mg/株時,則根生物量與莖生物量均達到最大值,見表2。

表2 不同施N量對沼生櫟器官生物量的影響

3.3 不同施N量對沼生櫟淀粉、非結構性碳水化合物積累的影響

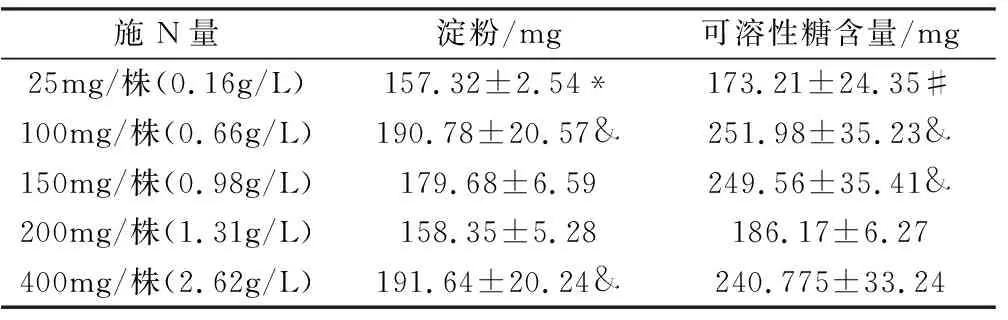

本研究結果顯示,按照25 mg/株施N量,整株淀粉含量最低,與其他施N量情況相比差異明顯(P<0.05);150 mg/株和200 mg/株施N量整株淀粉含量對比無明顯差異(P>0.05);400 mg/株施N量沼生櫟苗木整株淀粉含量達到最高,而100 mg/株和400 mg/株相比無明顯差異(P>0.05);可溶性糖含量對比結果則表明,隨著施N量的增加,沼生櫟苗木整株可溶性糖含量明顯增加,到200 mg/株時開始下降,400 mg/株含量開始恢復到100 mg/株和150 mg/株水平,其中100 mg/株可溶性糖含量最高,檢測結果見表3。

3.4 不同施N量對沼生櫟苗木移栽成活率的影響

通過數據對比發現,25 mg/株施N量沼生櫟苗木移栽成活率為75%,100 mg/株、150 mg/株和200 mg/株施N量沼生櫟苗木移栽成活率均達到95%,而400 mg/株施N量苗木移栽成活率為90%。

表3 不同施N量對沼生櫟非結構性碳水化合物積累的影響

4 討論

苗木移栽成活率是造林綠化質量評價的重要指標,大量實踐工作經驗證實,苗木移栽過程受到多種因素的影響,導致林木成活率下降,如果未能及時對問題進行解決和處理,會導致造林和綠化工程受到影響,而這種影響不僅體現在經濟效益方面,更是關系到整個工程的生態效益[10,11]。櫟屬植物大多來自美國,包括夏櫟、猩紅櫟、北美紅櫟及沼生櫟等,上述植物不僅對移栽環境的要求比較高,同時對土壤狀況(保水性、透氣性)的要求也比較高[12]。大量研究發現,結合櫟屬植物特性,其生長過程中需要一定量的氮肥,此種肥料對莖、葉片的影響比較大,在缺氮的情況下,葉片較小,且會變黃,如果管理不當,還會導致葉片干枯凋落,最終影響到移栽[13,14]。

沼生櫟觀賞價值高,移栽成活率較高,不僅能夠發揮良好的生態效益,同時具有較高的經濟價值。研究發現,對于沼生櫟來說,秋季播種苗木生長量和續費量明顯高于春季播種,同時氮肥形態、遮陰措施等均會對其生長產生一定影響,因此目前商務法確定沼生櫟引入我國后是否會因氣候變化導致其需肥、生長規律發生改變[15,16]。本研究將沼生櫟苗木作為觀察樣本,對其1年生容器苗最佳施N 量進行分析,結果顯示:沼生櫟苗木移栽過程中,地徑隨施N 量增多而增加,施N 量超過100 mg/株,沼生櫟苗木高度和生物量不再增加,且整株淀粉和非結構性碳水合物含量也未發生明顯變化。與此同時,研究結果顯示,沼生櫟移栽成活率比較高,當施N量為25 mg/株時,成活率即可達到75%,而施N量100 mg/株、 150 mg/株和200 mg/株苗木移栽成活率均可達到95%,當施N量達到400 mg/株時,苗木移栽成活率下降到90%。

從本研究所得結果中可以看出,沼生櫟移栽成活率比較高,合理調控施N量,對沼生櫟苗圃期苗木苗高、地徑、器官生物量以及養分積累可產生一定影響,但是基本上不影響移栽成活率。目前,國內關于沼生櫟移栽過程中起挖、運輸、定植、澆水、施肥、管護、病蟲害防治等方面的研究比較有限,未來應在研究中多增加觀察指標,從多個方面考慮到沼生櫟的移栽過程,做好各項管理工作,從而可顯著提升沼生櫟移栽效益[17]。