深入挖掘教材內容,提升學生備考應試能力

——以“荒漠化的防治——以我國西北地區為例”為例

福建 張金樹

一、以題促思

(一)真題再現

(2021年全國甲卷,37題)閱讀圖文材料,完成下列要求。

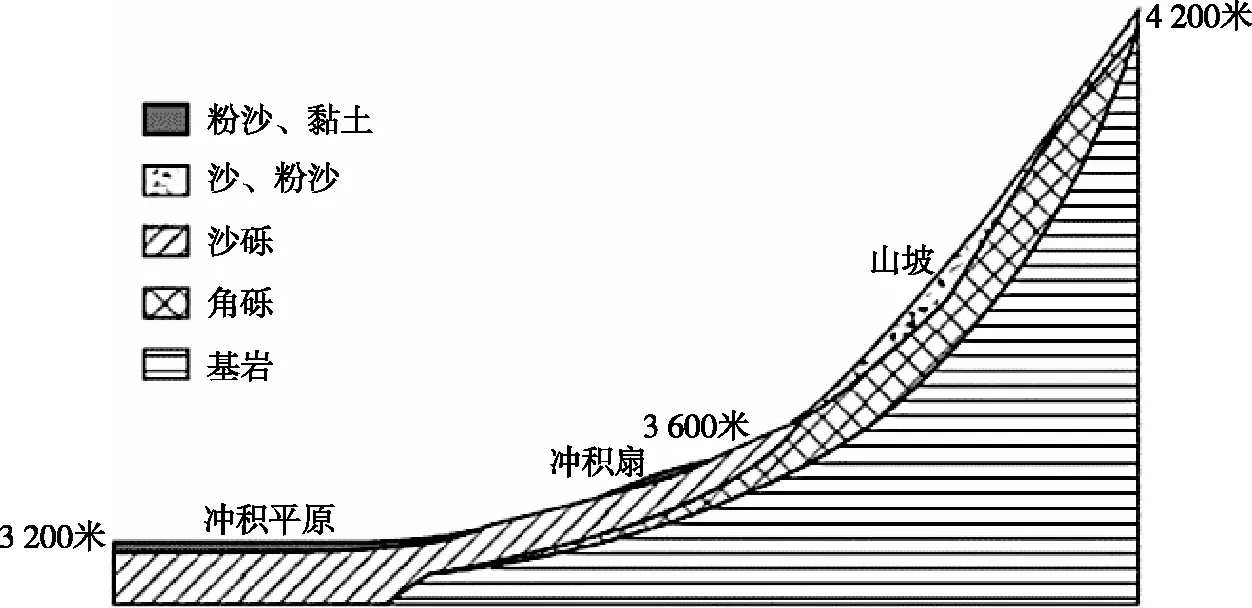

下圖所示的我國祁連山西段某山間盆地邊緣,山坡、沖積扇和沖積平原的植被均為草原,其中沖積平原草原茂盛。山坡表面多覆蓋有沙和粉沙物質。附近氣象站(海拔3 367米)監測的年平均氣溫為-2.6 ℃,年降水量約291毫米,集中在夏季,冬春季多風。

(1)說明沖積扇和山坡堆積物中礫石的差異及其原因。

(2)分析分布在山坡表面的沙和粉沙的空間遷移過程。

(3)說明沖積平原水分條件比山坡和沖積扇好的原因。

(二)試題分析

1.試題取材于真實區域、真實情境、真實地理問題(過去、現在、未來);

2.考查學生運用高中所學地理知識、原理、規律等分析、解決地理問題的能力;

3.考查學生現場學習能力;

4.小切口的縱向問題鏈;

5.考查學生的地理核心素養;

6.考查學生對地理學科方法與思想的掌握和運用能力。

(三)教學反思

1.學生解題的現實困境

該試題雖然取材于學生比較熟悉的祁連山,但是由于所選取的區域尺度小,情境材料新穎、真實,試題材料文字簡潔,考生要在較短時間內獲取有效地理信息、提煉試題設問考查的知識點,有效地組織并形成語言簡潔、邏輯清晰的答案,難度比較大。

2.學生解題困境的問題根源

學生解決真實情境背景下的地理問題能力的高低,不僅取決于學生自身的學習能力,更重要的是取決于教師在復習備考中如何有效地幫助學生提升備考應試能力。

教學實踐中,通常的復習模式是:教師通過一輪復習引導學生完成知識體系的建構,再通過二輪復習對知識體系進行完善和重構,并通過對地理知識進行不斷講解和復習,來提升學生對知識體系的熟練程度,最后結合試卷講評提升學生的解題實戰能力。

這種復習模式,對于解決過去的高考真題或模仿高考真題命題特點的質檢或聯考試題是有幫助的。但是對于解決反模仿的當年高考真題來講,是需要改變和創新的。

3.二輪復習中需要解決的幾個教學問題

(1)如何培養學生對地理問題進行簡潔、嚴謹的分析與描述;

(2)如何運用一輪復習中建構的知識體系來解決地理實際問題;

(3)地理規律原理如何落到實處;

(4)同一原理在不同尺度下如何進行協調。

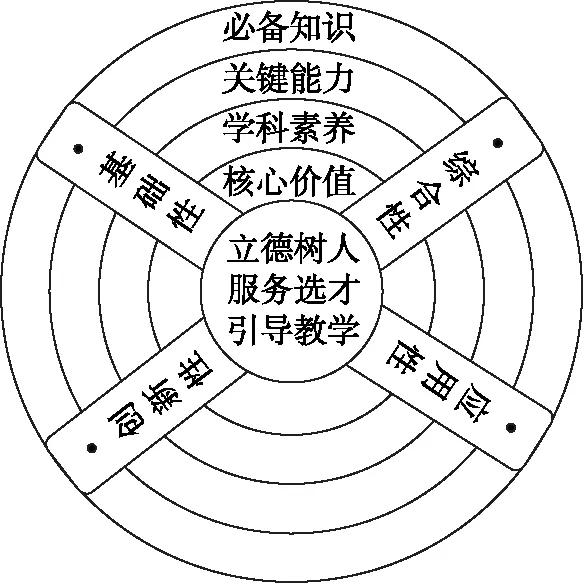

如圖所示是常見的一輪復習所建構的知識體系,這種知識建構只是解決了學生需要掌握什么知識點的問題,完成了如圖所示的《高考評價體系》中要求的“一核四層四翼”中“必備知識”這一環節,并沒有很好地回應其他環節所要求具有的學科素養能力。

基于以上分析,一輪復習以掌握基本的地理概念、原理規律和完成知識建構為主,二輪復習以落實地理學科核心素養和提升學生備考應試能力為主。如何提升學生備考應試能力,其中重要途徑之一就是充分挖掘教材內容。

二、挖掘教材內容,掌握備考應試能力的方法與途徑

如何處理和運用教材的內容?這里以人教版《地理必修3》第二章第一節“荒漠化的防治——以我國西北地區為例”(以下簡稱教材)來談一談如何挖掘和重新整合教材內容,引導學生有效回歸教材,最終實現利用教材資源來提升復習備考應試能力的目標。

(一)利用教材引導學生概括教材所要表達的地理主題,提升學生獲取地理信息的能力

例如,教材第16,17頁“土地的自然產出和載畜量……的主要水源”這一部分內容,可以將其歸納概括為以下幾個地理主題:

1.從水分角度分析荒漠成因;

2.荒漠地區的特殊性:農業的分布與發展、人口的分布及其成因;

3.區域農業發展分析;

4.空間尺度下的地理問題及成因分析。

(二)對教材內容進行重組,內化成地理問題并引導學生思考與分析,強化對地理思維過程的培養

例如,教材第17頁“干旱的氣候條件在……包含著荒漠化的潛在威脅”這一部分內容,可以將其重組內化成以下幾個地理問題:

1.從自然角度分析地貌成因;

2.從自然角度分析沙源成因;

3.從自然角度分析風沙成因;

4.生態環境脆弱性的原因分析。

(三)打破教材章節框架,加強知識橫向聯系,提升學生綜合思維能力

例如,教材第17頁“氣候異常可以……加劇荒漠化進程”這一部分內容,可以利用《地理必修1》的自然地理環境的整體性與差異性原理來進行教材內容的整合,提煉并形成以下地理問題:

1.從氣候角度分析荒漠化程度產生年際差異的原因;

2.說明氣候如何影響植被和土地荒漠化進程。

(四)利用整體性思維對教材內容進行拓展延伸,培養學生的創新思維

例如,教材第17頁的活動題,可以將其轉化為深化學生整體性思維的案例,通過案例引導學生深入思考大陸性的重要表現及其影響,強化學生對整體性兩大表現的理解:

1.相互滲透、相互制約、相互聯系的整體;

2.自然地理環境具有統一的演化過程。

(五)利用教材資源,培養學生探究地理過程的分析與表達能力

1.利用教材強化地理過程分析

例如,教材第18頁“在干旱區……嚴重破壞草場”這一部分內容,首先引導學生結合以上教材內容,回答以下兩個問題:

(1)簡述什么是“過度”;

(2)說明過度樵采產生的原因。

然后再進一步提出更深層次的問題,如“過度采挖如何破壞草場,說明其產生過程”,以強化學生對地理過程的分析。

2.利用教材強化地理過程表述

例如,教材第18頁“為求得短期……高達300%”這一部分內容,可以用來充分強化學生對地理過程的表述:過度放牧是如何導致草場的退化和沙化。

(六)利用教材資源,培養學生探究和闡釋地理問題的能力

例如,教材第19頁“在干旱、半干旱……次生鹽漬化”這一部分內容,可以結合該教材內容引導學生思考以下幾個問題:

1.簡述荒漠化易發生地區的地貌、土壤特點;

2.指出荒漠區農業得以發展的主要條件;

3.說明荒漠化地區水源的作用;

4.分析土地沙化的原因。

通過對該部分教材內容的挖掘,強化學生對“人類活動是如何深刻影響地理環境”的探究能力,提升學生對“土地沙漠化原因與過程”這一地理問題的闡釋能力。

將本節教材內容和以上相關地理問題重新整合后,形成以下綜合性較強的地理問題,以此進一步強化學生對地理問題的分析和表達能力,提升解決實際地理問題的能力,進一步實現深入挖掘教材內容,提升學生備考應試能力的目標。

(1)分析干旱地區戈壁、荒漠廣布的自然原因。

【參考答案】氣候干旱使水分不足,難以滿足作物和牧草的生長,植被稀少;地表水貧乏,河流欠發育,流水作用微弱,物理風化和風力作用顯著;植被稀少,土壤發育差,多松散的沙質沉積物,因此形成戈壁和荒漠。

(2)分析干旱地區生態脆弱的原因。

【參考答案】氣候干旱使水分不足,難以滿足作物和牧草的生長,植被稀少;地表水貧乏,河流欠發育,流水作用微弱,物理風化和風力作用顯著;植被稀少,土壤發育差,多松散的沙質沉積物,戈壁和荒漠廣布;多大風,且集中于(冬春)干旱的季節,易形成風沙活動;一旦地表遭受破壞,土地易發生荒漠化,所以生態脆弱。

(3)以溫帶大陸性氣候為例,分析氣候異常對土地荒漠化的影響。

【參考答案】溫帶大陸性氣候,降水的變率大;多雨年,降水增多導致地表植被增加,土層(壤)變得更濕,不易起沙,有利于抑制風沙活動;少雨年或持續干旱,降水減少導致地表植被受損,土層(壤)變得更干,更易起沙,從而加劇土地的荒漠化進程。

(4)說明荒漠化的形成過程。

【參考答案】地表植被(覆蓋)減少,一方面導致植被蒸騰減弱,空氣濕度減小,降水減少,蒸發加強;另一方面導致下滲減弱,徑流加強,蒸發加強,從而使地面變干燥,水分更難以滿足植被的生長,地表植被覆蓋進一步減少,荒漠化不斷地發生。

【拓展延伸】自然要素哪一個首先發生變化?是自然原因還是人為原因導致的?

(5)說明干旱地區水源的重要性及其主要來源。

【參考答案】重要性:水分影響作物和牧草的生長,有水源的干旱地區,可以通過引水灌溉來滿足作物或牧草的生長需求。水源的多少決定了農業和綠洲人口的規模。

主要來源:山地降水、積雪融水、冰川融水、地下水。

【拓展延伸】干旱地區如有高山分布,山地迎風坡會帶來較為豐富的山地降水,山頂有冰雪覆蓋,會形成冰雪融水,這些成為綠洲農業生產的主要水源。

三、挖掘教材內容,建立知識橫向聯系,提升備考應試能力

有關土地荒漠化的內容,其他地理教材也多有涉及。如何引導學生打破教材章節的框架限制,建立知識的橫向與縱向聯系呢?例如,我們可以結合人教版《地理必修1》第70頁“地球表面的……原地形成侵蝕地貌”和第71頁“風化……形成堆積地貌”這兩部分內容,引導學生充分利用這一外力作用相關原理作為荒漠化治理的主要理論依據。再通過設置“草方格為什么能夠起到固沙作用”或“紅柳為什么能夠起到固沙作用”等地理問題來強化理論的應用,以達到地理核心素養培養的落地,進一步提升學生備考應試能力。

四、挖掘教材內外案例,培養學生遷移應用能力

如果僅僅只是教材案例的整合與深化,還是無法達到“深入挖掘教材內容,提升學生備考應試能力”的最佳效果。為此我們還要關注地理熱點問題、熱點地區、典型案例,教師通過整合素材形成教學案例,設置系列探究問題,培養學生遷移應用能力,以期最終實現提升學生備考應試能力的目標。

【案例1】策勒河下游綠洲(策勒綠洲)位于塔克拉瑪干沙漠南部邊緣地區。綠洲的東西南三個方向被自然植被所包圍,南部與流動沙丘和戈壁相連。綠洲區多年平均氣溫11.9 ℃,平均年降水34.4 mm,盛行西北風和東北風。20世紀50年代末,該地在綠洲邊緣大規模開墾耕地。至20世紀80年代初,來自西北部的巨大流動沙丘直逼策勒縣城,綠洲內部因農田防護林體系不完善,耕地的土地生產力降低,農作物在生長期易受風沙和干熱風的危害。

問題探究:

1.說明直逼縣城的流動沙丘的形成過程;

2.說明大規模開墾耕地可能產生的不利影響;

3.分析該地土地生產力下降的原因;

4.說明農作物易受風沙和干熱風危害的原因。

【案例2】新聞節選:沙漠里再也不怕缺水了,“憑空造水”已經成為現實!近日,加州大學伯克利分校研究出了這樣一款神奇的設備,它能在空氣中將稀薄的水蒸氣抽取出來,變成能供人飲用的水!依靠太陽能直接從空氣里提煉液態水,這一想法日趨成熟,它的最大用途,就是能在干旱缺水的內陸沙漠地區以比較低的成本穩定地向居民提供清潔的飲用水。

教師可以收集、整理類似的新聞熱點素材,引導學生嘗試提煉出相關地理問題,師生共同探究并解決地理問題,以培養學生發現并解決地理問題意識。

五、通過鞏固訓練,固化備考應試能力

1.(2014年全國卷Ⅰ,37題)閱讀圖文資料,完成下列要求。

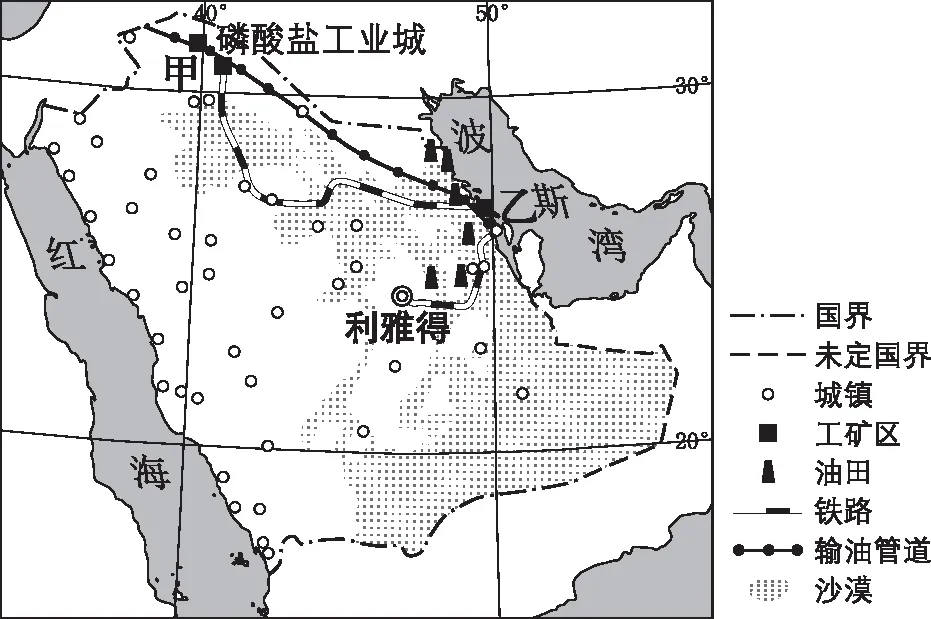

沙特阿拉伯人口主要集中在沿海和內陸綠洲地區。21世紀初,該國甲地發現便于開采、儲量豐富的優質磷酸鹽礦(如下圖)。初期開采的礦石送往乙地加工。2013年,該國在甲地附近籌建磷酸鹽工業城,使其成為集開采、加工于一體的國際磷酸鹽工業中心。

(1)分析沙特阿拉伯建設國際磷酸鹽工業中心的優勢條件。

(2)分析在甲地附近建設磷酸鹽工業城需要克服的不利地理條件。

(3)在甲地或乙地加工磷酸鹽礦石,都會造成污染。有觀點認為“與乙地相比,甲地加工磷酸鹽礦石造成的污染危害較輕”。你是否贊同這種觀點?請通過對甲、乙兩地的對比分析,闡述理由。

2.(2020年泉州單科質檢,24題)閱讀資料,完成下列要求。

羅布泊位于我國西北塔里木盆地東部,是一個斷裂形成的構造凹陷區,曾經是塔里木盆地的積水中心。漢代時羅布泊曾“廣袤三百里”,至清末,羅布泊僅“東西長八九十里,南北寬二三里”,1921年,塔里木河改道后注入羅布泊,湖的面積恢復至2 000多平方千米。其后因塔里木河下游斷流,羅布泊迅速干涸消失,被視為“生命禁區”。20世紀末,人們在羅布泊地下深處發現大型富鉀鹵水鹽礦,國家開始投資開發,在羅布泊北部再現了數百平方千米碧波蕩漾的淺水鹽湖,2002年正式設置羅布泊鎮。2012年,新疆哈密至羅布泊的鐵路正式開通,羅布泊鎮被納入全國鐵路網。

【變式】說明地處“生命禁區”的羅布泊鎮環境人口容量小的原因。

3.(2013年全國卷Ⅱ,36題)閱讀圖文資料,完成下列問題。

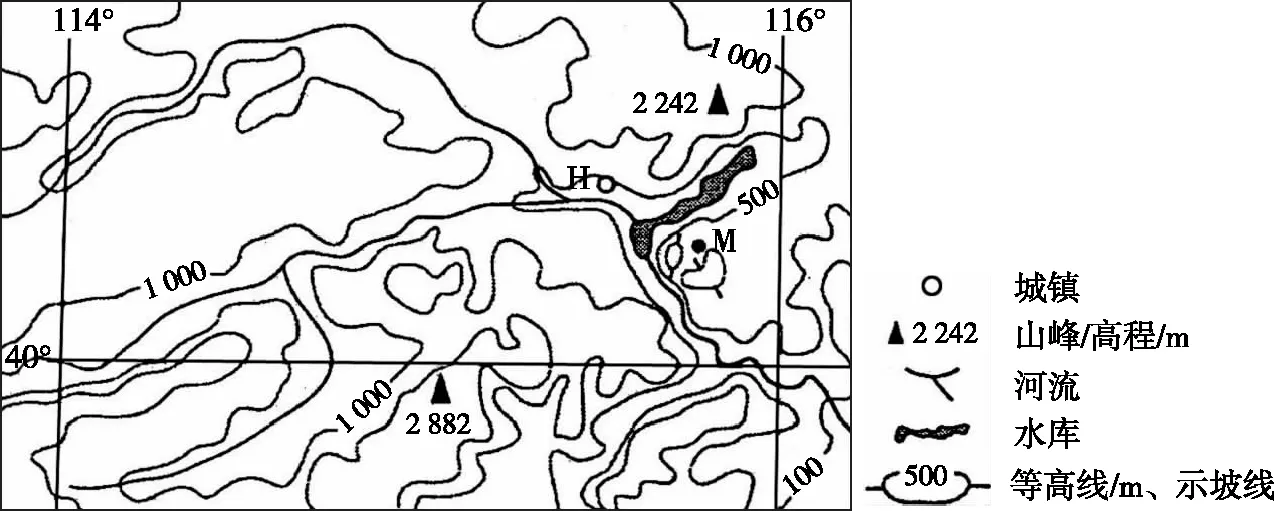

在濕潤和半濕潤地區的湖畔、河邊和海濱,偶見規模較小的沙丘群。其形成的主要條件為所在地區沙源豐富、多風、植被稀疏。下圖所示區域中,M處發育了規模較小的沙丘群;H縣城附近是著名的風口,冬春季節風力尤為強勁;河流發源于黃土高原地區。

(1)分析M處附近沙源較豐富的原因。

(2)分析H縣城附近冬春季節風力強勁的原因。

(3)某課外活動小組的同學對M處的沙丘群規模是否會擴大產生了爭論,形成了兩種不同的觀點。選擇你支持的一種觀點,為其提供論據。

觀點A:M處沙丘群規模會擴大。

觀點B:M處沙丘群規模不會擴大。