長三角城市群空氣污染影響旅游經濟的時空特征研究

吳通宜,謝雙玉,王勝鵬,李 琳,王海濤

(1.華中師范大學 城市與環境科學學院,湖北 武漢 430079;2.中國旅游研究院武漢分院,湖北 武漢 430079;3.地理過程分析與模擬湖北省重點實驗室,湖北 武漢 430079;4. 63983部隊,江蘇 無錫 214035)

0 引言

改革開放40 多年來,旅游業已逐漸成為我國國民經濟發展的支柱性產業[1]。2019 年,我國旅游業共接待游客60.4 億人次,旅游業總收入達到6.6 萬億元,旅游業在區域經濟發展中扮演著越來越重要的角色。新時期旅游業的高質量發展不但要踐行生態優先的理念,盡可能降低對生態環境的破壞,減小環境負荷,而且需要有優良的生態環境作為支撐和保障才可能更好地滿足人民對美好旅游生活的需要[2-4],旅游業自身也才可能行穩致遠。因此,旅游發展與生態環境的關系一直是學術研究熱點[5]。空氣污染直觀可見可感、影響廣泛,不僅危及人們的身體健康,還直接影響到旅游環境和游客體驗與滿意度[3,6-8]。因此,一個區域空氣污染嚴重,既會將游客“拒之門外”[3,9-13],也會推動本區域居民出境旅游[14],從而阻 礙 本 區 域 旅 游 經 濟 增 長[3,4,7,15-18]。但是,已有的實證研究并沒有達成共識[19,20]。例如,Zhang等[10]發現空氣污染只是影響游客對出游時間的選擇,而不會影響總游客量;Sun 等[8]發現霧霾濃度對國內旅游沒有顯著影響;方葉林等[5]發現,從時間和空間角度來看,空氣污染對旅游經濟沒有顯著影響,甚至認為在中國現階段大眾旅游時代,空氣污染不能決定游客的行為模式,也就不能成為影響區域旅游經濟發展的主導因素。因此,有必要利用不同空間尺度的數據和分析方法開展進一步的研究,尤其是像我國長三角這樣工業化水平較高地區旅游業的發展是否受到區域空氣污染的阻礙和抑制作用,值得深入研究。

空氣污染與旅游經濟研究一直是國內外學者關注的焦點,但旅游學界的有效研究還較少[21]。眾多研究實證檢驗了旅游發展對環境(包含氣候變化,尤其是溫室氣體排放)的影響,而關于空氣污染對旅游發展的影響最近才引起學者的注意[18,22]。在國外,Anaman等[15]運用最小二乘和計數泊松回歸法分析了印度尼西亞1997 年、1998 年火災引起的霧霾對Brunei地區月國際游客量的影響,發現霧霾的發生對到訪國際游客量有顯著負面影響;Nademi 等[16]利用奧地利、比利時等11 個經濟發達國家2000—2007年的社會經濟面板數據進行回歸模擬,發現在一些發達國家,CO2排放量對國際旅游有顯著的負面影響;Winger 等[23]、Poudyal 等[3]利 用 時 間 序 列 回 歸 模型分析發現,公園的能見度對游客接待量具有顯著正向影響;Keiser等[24]利用1990—2014 年美國33 個國家公園的數據,采用固定效應和工具變量回歸分析方法,在控制天氣、季節、公園差異影響的情況下,發現國家公園及其上風向城市的平均O3濃度增加會對公園游客量造成顯著的負面影響,且后者的影響更大,但這種影響只在冬、秋兩季顯著。綜上所述,這些研究表明空氣污染對旅游業發展存在顯著的負面影響。

國內對于空氣污染與旅游發展之間關系的研究雖然最近才興起,但是已走在了世界前列[20],分析了不同空間尺度下不同空氣污染對旅游發展的影響。①國 家 尺 度。Wang 等[22]利 用 OECD 國 家1995—2014 年數據進行回歸分析,結果發現當前的CO2排放對旅游發展有滯后的顯著負面影響。②省域尺度。謝佳慧等[25]利用我國30 個省份2005—2013年的面飯數據進行了固定效應和分位數回歸分析,發現PM10、SO2、煙塵對入境旅游人數存在顯著負面影響,東部地區受到的影響最大,中部次之,西部基本無影響;北方受PM10的影響較大,而南方受SO2和煙塵的影響較大,入境旅游人數較多和較少的地區受到的沖擊更嚴重。Liu 等[26]利用我國中西部和東北17 個欠發達省份2005—2015 年的面板數據進行回歸分析,發現PM2.5濃度對國內游客接待量有顯著負面影響,而對入境游客接待量沒有顯著影響,CO2濃度對國內、入境游客接待量的影響都不顯著。③市域尺度。Zhou 等[19]采用我國24 個有名旅游城市的面板數據,用改進的最小二乘虛擬變量回歸技術進行分析,發現前一月的空氣污染指數顯著負向影響當月國際游客量,且在空氣污染嚴重的城市影響更顯著、更大,持續時間更長;Dong 等[7]利用274 個我國城市2009—2012 的數據進行回歸分析,發現空氣污染顯著減少入境游客量,降低入境旅游收入,而增加游客人均花費;Sun 等[8]利用我國28個大城市的面板數據進行固定效應回歸分析,發現PM2.5濃度對 國 內 游 客 量 沒 有 顯 著 影 響;Zhang 等[21]利用58 個我國地級市2013 年10 月至2017 年12 月的每月數據進行回歸分析,發現空氣污染指數對游客接待總量、旅游總收入都有顯著負面影響,且空氣質量越差,影響越大,前1 個月的空氣污染對本月旅游發展的影響最大。針對北京市,唐承財等[17]利用2004—2012 年8 個主要客源國(地)的面板數據進行了回歸分析,發現霧霾天氣對北京市的入境旅游規模有顯著負面影響,且滯后2 年的污染對本年度入境旅游規模的影響最大;Zhou 等[4]利用時間序列數據進行固定效應回歸分析,發現空氣質量優良天數對游客量有顯著正面影響,PM10有顯著負面影響,且對入境旅游的影響大于國內旅游。在旅游景區尺度,劉長生等[27]以我國4 大世界自然文化遺產旅游區為對象并進行閾回歸模型分析,發現空氣質量優良天數對旅游總收入的影響是非線性的,優良天數較少時,對旅游經濟有顯著正面影響,而優良天數較多時,則有顯著負面影響;Chen 等[12]采用馬爾科夫機制轉換模型對臺灣太陽月湖風景區進行了分析,發現空氣污染只在旺季對國際游客接待量有顯著負面影響。

國內外都有研究采用協整分析(VAR、VEC)、格蘭杰因果檢驗等方法分析空氣污染與旅游經濟的相互作用關系。Lee等[28]對韓國一個海洋目的地進行分析,發現游客量與CO、PM10之間具有協整關系,旅游對環境具有單向顯著因果作用,而環境對旅游的作用不顯著;Sajjad 等[29]檢驗了氣候變化、空氣污染、旅游業之間的因果關系,發現它們之間既有單向作用關系,尤其NOx排放量顯著減少了中東—北非國際旅游接待量和花費,也有雙向和因果依賴關系;Robaina等[20]利用奧地利等5 個歐洲國家2008 年1月至2015 年12 月的月數據進行分析,發現PM10與入境過夜游客數的關系在不同國家有不同表現:在奧地利和意大利,旅游增長導致空氣質量惡化;而在塞浦路斯和英國,PM10的增加顯著減少了入境游客量。Tang等[30]利用北京2004—2015 年的月數據進行分析,結果發現:從長期來看,空氣污染對游客接待量有顯著負面影響,但從短期效應來看,影響不顯著;空氣污染對入境游客接待量也存在長期因果關系,但對短期游客減少沒有格蘭杰因果作用。徐冬等[31]利用我國中東部省域1998—2016 年的面板數據進行分析,發現PM2.5濃度與入境旅游人數之間存在長期均衡關系,霧霾污染是入境旅游的單向格蘭杰原因,滯后2 期的霧霾污染對入境旅游具有最高的負向沖擊效應,但從長期來看這種沖擊趨于緩和。

國內學者還關注到空氣污染與旅游發展之間的空間關系,利用空間計量分析方法研究了二者的空間相關關系和溢出效應。例如,Deng等[32]用我國31個省域2001—2013 年的面板數據進行空間計量分析,發現空氣污染對中國入境旅游接待量有顯著負面影響,鄰省的空氣污染對本省的入境游客接待量有顯著負面影響,且溢出效應大于直接效應;Dong等[33]利用我國337 個城市2004—2013 年的面板數據進行空間計量分析,發現不管是從全國整體還是分三大區域來看,空氣污染都顯著減少了國內游客量,且這一影響存在顯著正向空間溢出效應,間接影響比直接影響大,但溢出效應只在中西部地區顯著;徐冬等[31]研究發現,霧霾污染和入境旅游呈顯著的空間負相關關系,但呈減弱趨勢,霧霾對豫東、徽北和鄂中等地的入境旅游市場影響最為突出;方葉林等[5]利用空間計量方法分析了我國省域尺度空氣污染與旅游經濟之間的時空關系,發現從時間、空間角度來看,省域旅游經濟與空氣污染之間都沒有顯著相關關系,但地理探測器分析表明空氣污染是影響旅游經濟的因素之一,尤其在東部、中部地區對旅游經濟影響較大,且隨時間推移,影響增強。

綜上所述,國內外學者從直接作用、相互影響、空間關聯等不同角度研究了空氣污染對旅游經濟的影響,為進一步開展相關研究奠定了扎實的基礎。但相對于環境質量(包括氣候變化)旅游發展的影響研究來看,這一領域的研究還不夠廣泛和深入[4,7],已有的研究仍存在著以下不足:①時空結合的研究相 對 較 少。已 有 研 究[3,15,29]主 要 采 用 時 間 序 列 方 法分析空氣污染對旅游業的影響,沒有充分利用面板數據進行空間分析。這種傳統回歸分析通常假設不同區域的空氣污染排放是彼此獨立的,但實際上不同區域的環境污染(尤其空氣污染)存在著強而明顯的空間聯系[32],如果忽視這種空間聯系,模型估計將會有偏、有誤[34,35]。②對入境旅游研究很多,尤其是霧霾對入境旅游的影響,而關注區域整體旅游經濟的研究較少[5],關于國內旅游的研究也較少[14]。實際上,國內旅游以及整體旅游業發展與空氣污染的時空關系也尤為重要[5]。③針對全國和三大區域或者部分省域和城市的研究較多,而針對城市群的研究相對缺乏。城市群尤其是長三角城市群社會經濟和旅游經濟發展水平都較高的區域,人地矛盾更突出,區域經濟協調、綠色發展的壓力更大,更值得研究。

本文以長三角城市群為研究區域,運用計量經濟分析和空間分析方法,利用2003—2016 年的旅游經濟和空氣污染數據,分析了長三角城市群區域空氣污染影響旅游經濟的時空特征,以期彌補現有研究的不足,為未來長三角城市群旅游經濟高質量發展提供決策參考。

1 研究區域概況

長三角城市群是長三角區域一體化的核心區域,具有優越的區位條件和優質的旅游資源,是我國經濟活力最強、全球影響力最大的區域,整體發展水平高,旅游經濟在區域社會經濟發展中的作用大[36]。長三角城市群是長江經濟帶發展的龍頭區域,承擔著帶動全流域發展的重任,在建設長江國際黃金旅游帶和生態文明建設先行示范帶上具有重要作用[37,38]。同時,由于人口和產業高度集中,區域生態系統存在功能退化、環境質量惡化、區域性灰霾天氣日益嚴重的問題,如江浙滬地區全年空氣質量達標天數少于250 天[39]。2016 年國務院頒布的《長江三角洲城市群發展規劃》提出了“以生態保護提供發展新支撐,實施生態建設與修復工程等”的未來發展定位,并明確了到2030 年城市空氣質量全面達標的目標。因此,以該區域為對象分析空氣污染與旅游經濟的時空關聯特征具有代表性和典型性。

長江三角洲包括26 個城市(上海1 個、江蘇9個、浙江8 個、安徽8 個),由于安徽省巢湖市在2011年被撤銷,因此將2011 年前巢湖市的相關數據加總到合肥市,以保證研究單元的統一性。

2 研究方法與數據來源

2.1 VAR模型

VAR模型又稱向量自回歸模型,綜合了面板數據模型和動態滯后模型的雙重特征,適用性高[31],尤其適用于分析像本文關注的空氣污染與旅游經濟這樣的聯合內生變量間的動態關系,常被用于分析各個變量的長期動態影響[40,41],構建模型如下[42]:

式中:yt為m 維內生變量向量,表示各市級行政單元的旅游經濟水平;xt為d 維外生變量向量,表示各市級行政單元的空氣污染水平;A1,…,Ap和B1,…,Br為待估計參數矩陣;δt為隨機擾動項。內生變量和外生變量分別有p 階和r 階滯后。需要先檢驗各變量面板數據序列的平穩性和變量之間的協整關系后,利用系統的脈沖響應函數來分析模型中的內生變量對自身及其他內生變量的擾動所做出的反應,從而了解VAR模型的動態特征。

2.2 重心分析

運用重心分析對長三角城市群空氣污染與旅游經濟之間的空間動態關系進行探究,揭示其空間變化軌跡[31]。假設某一地區由n 個次級地區i 組成,則該地區的某一屬性的重心計算公式為[31]:

式中:(Xp,Yp)和(Xt,Yt)分別為長三角城市群空氣污染和旅游經濟的重心坐標;S 為空間重疊性指數,其值越小,重疊性越高;H 為變動一致性指數,其值在- 1 到1 之間,數值越大,表示變動越一致。

2.3 雙變量空間自相關

由于空氣污染具有一定的擴散性,因此應當將空間要素納入考慮。雙變量空間自相關模型適合于描述兩個地理要素的空間關聯特征[31],可用于分析空氣污染與旅游經濟的空間相關性。雙變量空間自相關包括雙變量全局空間自相關和雙變量局部空間自相關。其中,前者用于衡量整個研究區域內所有對象之間空氣污染與旅游經濟的平均關聯程度,全局Moran's I 值越大,表明平均關聯性越強;后者則用于揭示局部空間上空氣污染與旅游經濟可能存在的空間關聯模式[43],即高—高、高—低、低—高和低—低共4 種關聯模式。具體計算公式參見姚小薇等[43]的研究文獻。

2.4 代理變量及數據來源

空氣污染變量及數據來源:已有研究表明[10,13,31],霧 霾天 氣 已 成 為 阻 礙 潛 在 游 客 出 游 的 主要因素,能顯著抑制旅游流;而工業SO2、PM2.5和煙(粉)塵是霧霾天氣的罪魁禍首,同時這些污染物的數據可獲得。因此,本文選用單位面積工業SO2、單位面積煙(粉)塵排放(t/km2)、PM2.5濃度(μg/m3)3 個代理變量來反映空氣污染程度。同時,因工業SO2和煙(粉)塵排放的統計數據(始于2003 年)相對較滯后,PM2.5的數據統計也只能截止至2016 年,因此本文以2003—2016 年為時間序列范圍。其中,工業SO2、煙(粉)塵排放量數據與城市面積數據均來源于2004—2017 年《中國城市統計年鑒》,PM2.5濃度數據來源于哥倫比亞大學社會經濟數據和應用中心(有效數據截止于2016 年),將原始柵格數據矢量化為長三角城市群各市具體年份的平均PM2.5濃度值。已有研究表明,利用該PM2.5數據源對反映霧霾污染及其變化具有準確性和適用性[44]。

旅游經濟變量及數據來源:旅游收入是旅游經濟最直接的表征,基于數據的可獲得性,選用旅游總收入(TI,即當年國內旅游收入與入境旅游收入之和,入境旅游匯率按當年價格進行換算)。數據來源于長三角城市群各城市2003—2016 年度國民經濟與社會發展統計公報。為確保研究數據的完整性,上述研究對象若出現某個案例地年份缺失現象,則以插值方式加以補充。

3 結果及分析

3.1 旅游經濟對空氣污染的動態響應

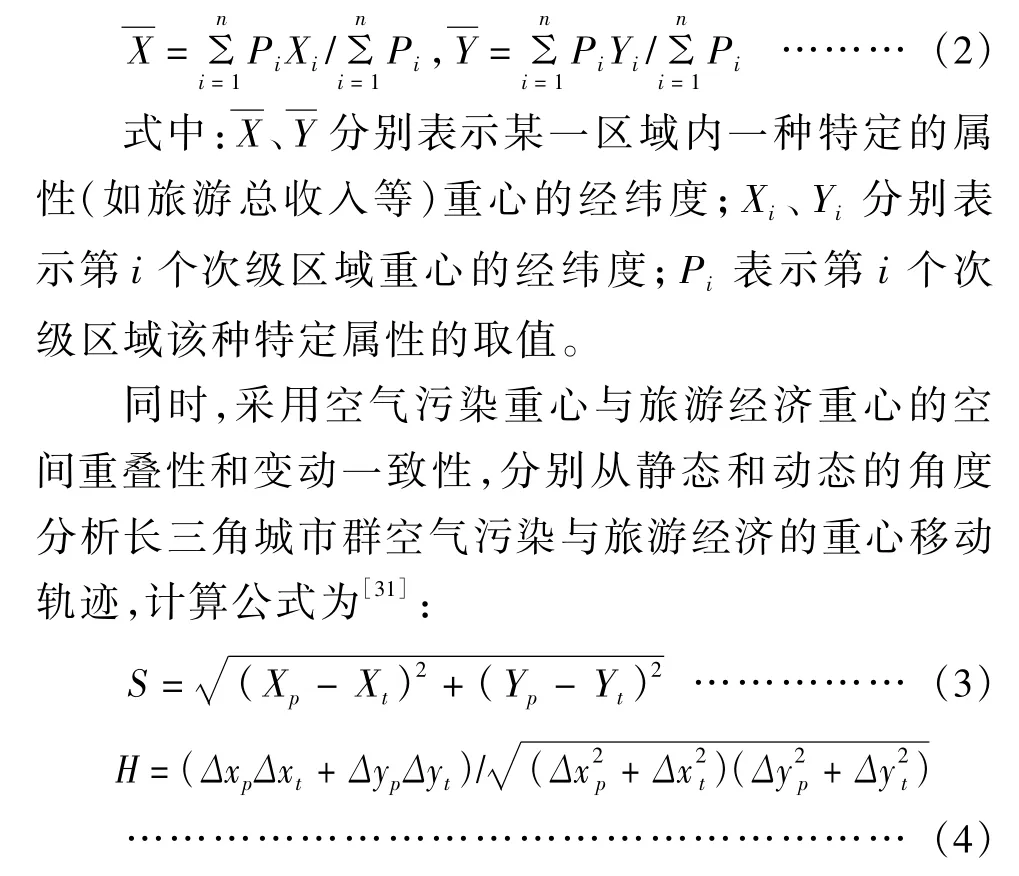

為了避免較大的數據波動性,消除異方差,對選取的單位面積工業SO2排放量、單位面積煙(粉)塵排放量、PM2.5濃度和旅游總收入取自然對數,分別記為lnSO2、lnYC、lnPM 和lnTI。對其進行面板數據單位根檢驗,結果表明:原序列均未通過檢驗,而其一階差分均通過顯著性檢驗,表明原始數據一階單整性,這與徐冬等[31]對我國東部174 個市域1998—2016年入境旅游與PM2.5濃度所做檢驗得到的結論一致。在數據通過穩健性檢驗的基礎上,建立長三角城市群26 個城市2003—2016 年的VAR 模型,構建旅游經濟(因變量)對3 個空氣污染變量(自變量)的脈沖響應函數,結果如圖1 所示。

圖1 基于VAR模型的2003—2016 年長三角城市群旅游經濟對空氣污染的脈沖響應Figure 1 Response of tourism economy to air pollution of Changjiang River Delta Urban Agglomeration based on VAR model from 2003 to 2016

由圖1 可知,旅游經濟對空氣污染的3 個自變量的動態響應不同:①旅游經濟對PM2.5濃度的動態響應呈“V”字型。PM2.5濃度對旅游經濟增長的穩定性在當期即產生抑制作用,到第3 期抑制作用達到最大,為-0.032,在第4 期有所緩解,而后趨向于一個穩定的較小負面影響(- 0.028 左右),這與徐冬等[31]針對我國東部174 個市域所做的分析得到的趨勢是基本一致的。但PM2.5濃度對旅游總收入的影響程度遠不及對入境旅游人數的影響程度,第2期的最大脈沖響應值為- 0. 18。這一方面表明PM2.5濃度對旅游發展具有明顯滯后的負向作用,另一方面與其他研究結果的對比分析也從一個側面表明PM2.5濃 度 可 能 主 要 影 響 入 境 旅 游 人 數[7,31]和 國內旅游人數[26,33],而非整體旅游收入。②旅游經濟對單位面積工業SO2排放量的動態響應與PM2.5濃度基本相同,只是SO2排放量對旅游經濟的抑制作用在第2 期即達到最大,且影響程度更小,只有-0.016,第3 期緩解,并趨于一個穩定的更小負面影響(-0.010 左右)。這與方葉林等[5]針對我國大陸31 個省份所做的研究結果完全相反,因為他們發現SO2排放量對區域旅游經濟增長的影響是正向的,這可能是由研究尺度、研究區域不同所導致。本文關注的長三角城市群區域作為目前國內經濟最發達、城鎮集聚程度最高的城市化地區,雖然SO2排放量與旅游收入之間存在著明顯的“倒U 型”關系[5],但是人們的環保意識和污染預防意識最強[8],因此工業SO2排放量的增加會抑制人們的出游意愿,從而對旅游經濟產生負面影響[25]。③旅游經濟對單位面積煙(粉)塵排放量的動態響應卻與對PM2.5濃度和SO2排放量的響應不同,為正值,且持續至第3期達到峰值(0.018)后才開始緩慢下降,直到第10期后趨向穩定。雖然影響程度很弱,只有0.008,但是仍為正向影響,這也與方葉林等[5]的研究結果完全相反。他們發現煙(粉)塵排放量對旅游經濟增長有負面影響;同時,他們還發現我國東部地區煙(粉)塵排放量與旅游收入之間存在微弱的“U”型關系,即當旅游收入達到3000 億元以上后,煙(粉)塵排放量與旅游收入表現為正向變化關系。另外,長三角城市群是工業化程度較高的地區,煙(粉)塵排放主要來源于工業[45],擴散性相對較弱,多集中于工業園區,因此對旅游經濟發展的影響主要是通過區域經濟發展傳遞導致的正向影響。

3.2 旅游經濟與空氣污染空間關聯分析

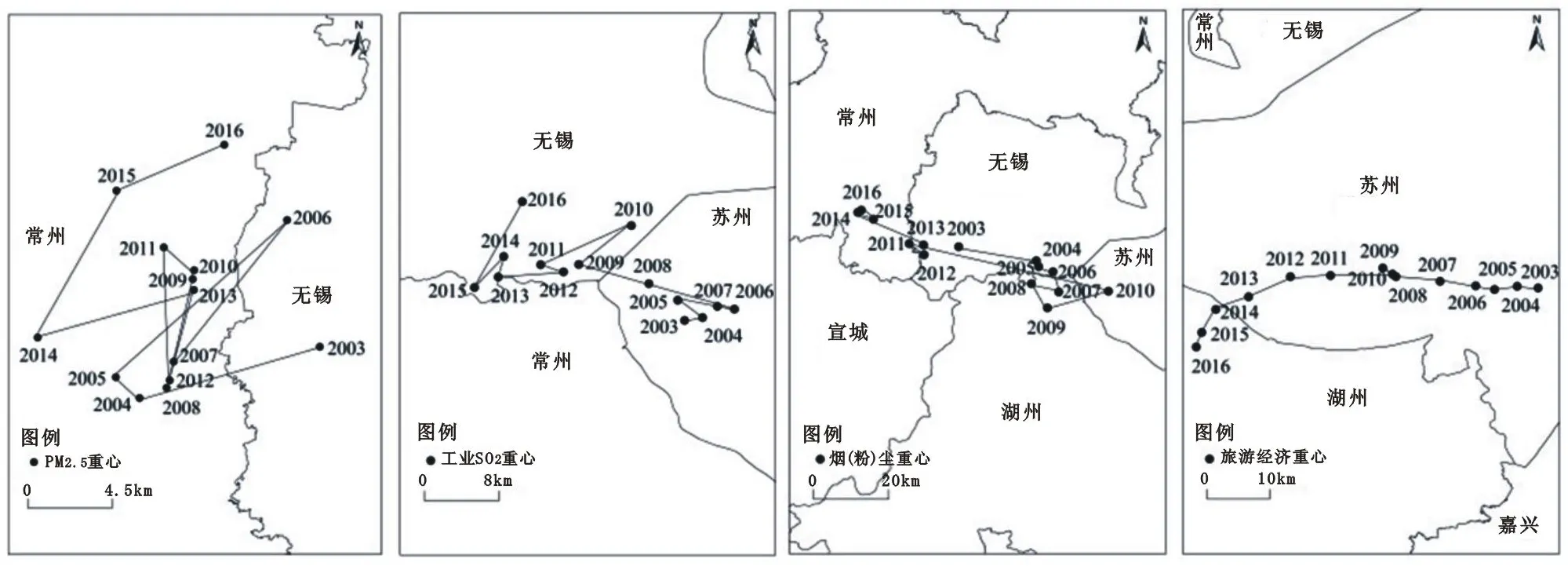

重心分析:本文使用公式(2)分別計算了長三角城市群旅游總收入、PM2.5濃度、工業SO2排放量、煙(粉)塵排放量2003—2016 年的重心,結果如圖2 所示。從圖2 可見:①研究期內,長三角城市群PM2.5濃度的重心集中位于常州和無錫兩市的交界處,主要在常州市內,呈現出先向西南,而后向北、西北方向移動的變化趨勢;工業SO2排放量的重心集中位于無錫和蘇州兩市的交界處,主要在無錫市內,呈現出先在蘇州市境內小幅向東北,而后較大幅向西北移動,2009 年進入無錫,而后進一步向西、向北移動;煙(粉)塵排放量的重心集中位于常州、無錫、蘇州和湖州的交界處,先由無錫市的西南角東南移動到無錫、湖州與蘇州的交界處徘徊,2010 年后由蘇州市大幅向西北移動到無錫市的西南邊,2014 年后進入并徘徊于常州市東南部。可見,空氣污染(PM2.5濃度、工業SO2排放量、煙(粉)塵)的重心總體上呈現出向西北方向移動的態勢,表明長三角城市群西北部城市的空氣污染呈現加重的趨勢。②研究期內,旅游經濟的重心主要位于蘇州西南部,直到2012年一直緩慢向西移動,而后一直向西南移動,2014 年進入湖州市北部。可見,其重心呈現出向西南方向移動的趨勢,表明長三角城市群西部、西南部城市的旅游經濟發展更強勁。③比較研究區域研究期內空氣污染與旅游經濟的重心及其移動軌跡可以看出,空氣污染的重心不但位于旅游經濟重心的西北部,而且進一步向西北方向移動,而旅游經濟重心則向西南方向偏移。這表明研究期內空氣污染與旅游經濟的發展存在著空間錯位,也可以說西北部城市空氣污染的加重在一定程度上阻礙了長三角城市群旅游經濟均衡化發展的步伐[31]。

圖2 2003—2016 年長三角城市群旅游經濟與空氣污染重心的移動軌跡Figure 2 Path of the gravity center of tourism economy and air pollution of Changjiang River Delta Urban Agglomeration from 2003 to 2016

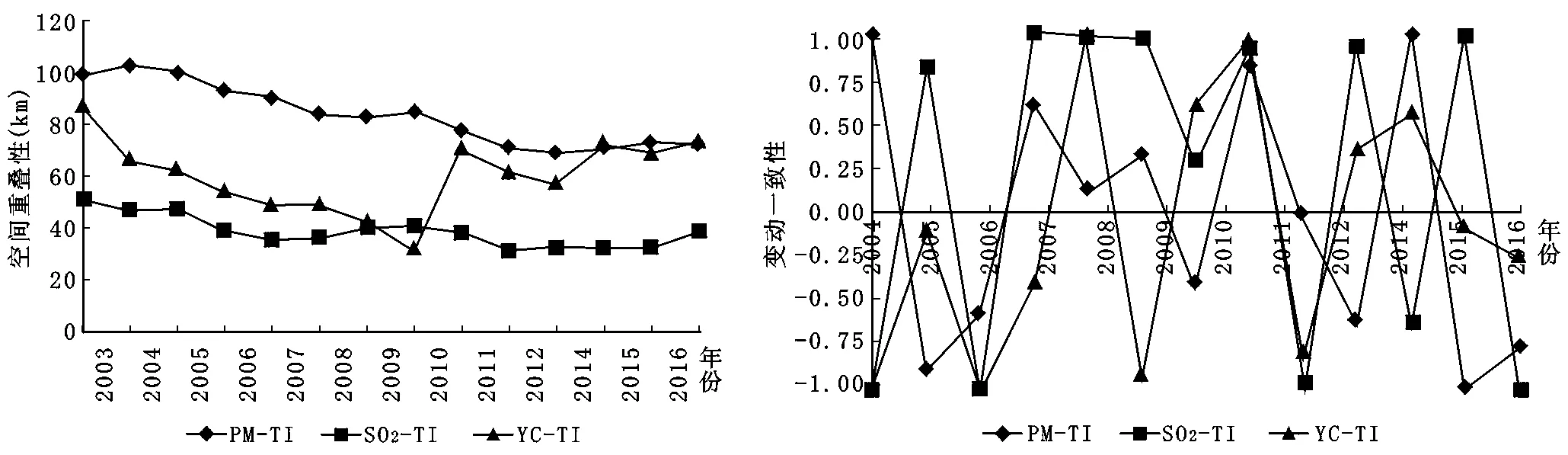

本文使用公式(3)、(4)分別計算了長三角城市群2003—2016 年旅游經濟與空氣污染重心的重疊性指數S 和變動一致性指數H,結果如圖3 所示。首先,從重心的重疊性來看,旅游經濟與PM2.5濃度、SO2排放量的重心之間的距離在2003—2013 年呈波動下降的趨勢,表明其重心在空間上趨向集聚,且重疊性逐漸提高;2014—2016 年旅游經濟與這兩個空氣污染變量的重心之間的距離又略有增加,重疊性有所下降,主要是因為這個時期旅游經濟的中心向西南移動,而兩個空氣污染變量的中心則向西北移動。旅游經濟與煙(粉)塵排放量的重心之間的距離也基本上是同樣的變化趨勢,先減小后增大,但先減小的幅度更大,后增大的幅度也更大,出現的時間提前到2011 年,表明長三角城市群西北部的煙(粉)塵污染在2011 年后有增強的趨勢。其次,從重心變動的一致性來看,2003—2016 年旅游經濟與空氣污染重心變動的一致性波動較大。總體上,旅游經濟與SO2排放量重心變動一致的年份較多(8 年),且程度更高,表明二者空間變動的一致性較高;而與PM2.5濃度、煙(粉)塵排放量重心變動一致的年份分別只有6 年和4 年,相背而行的年份更多,空間錯位現象也就更加明顯。

圖3 2003—2016 年長三角城市群旅游經濟與空氣污染重心的重疊性與變動一致性Figure 3 Space- overlaps and changes in consistency of the gravity centers of tourism economy and air pollution of Changjiang River Delta Urban Agglomeration from 2003 to 2016

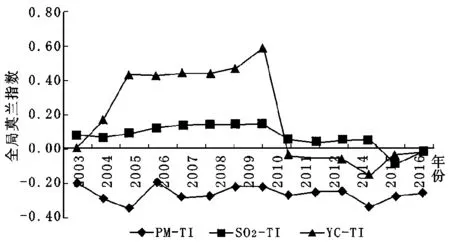

雙變量空間自相關分析:本文利用GeoDa 軟件計算了2003—2016 年旅游經濟與空氣污染3 個變量與之間的全局空間自相關指數,結果如圖4 所示。從圖4 可見:研究期內PM2.5濃度與旅游經濟的全局Moran's I 值 一 直 在- 0. 198(2006 年)— -0.352(2005 年)之間波動,且絕對值總體上呈現出略有增大的趨勢,表明長三角城市群旅游經濟與PM2.5濃度整體上表現為弱的空間負相關關系,且在研究期內,這一負相關關系有所加強。單位面積工業SO2排放量與旅游經濟的全局Moran's I 值由2003 年的0.079小幅波動下降至2016 年的- 0.022,2014 年前均為正,2015 年和2016 年轉為負,且2011 年以來基本上接近于0,表明研究期內長三角城市群的旅游經濟與工業SO2污染整體上表現為由弱的空間正相關轉變為空間不相關。煙(粉)塵排放量與旅游經濟的全局Moran's I 值先由2003 年的0.002 快速增大到2005年的0.427,緩慢增大到2010 年的0.588,2011年突然大幅下降至- 0.042,而后小幅波動上升至2016年的-0.022,表明研究期內長三角城市群的旅游經濟與煙(粉)塵排放量整體上由較強的空間正相關轉變為微弱的空間負相關。總體而言,研究期內長三角城市群旅游經濟與空氣污染的平均空間關聯性整體上呈現出減弱的趨勢。

圖4 2003—2016 年長三角城市群旅游經濟與空氣污染的全局Moran's I 值Figure 4 Bivariate Moran's I values of tourism economy and air pollution of Changjiang River Delta Urban Agglomeration from 2003 to 2016

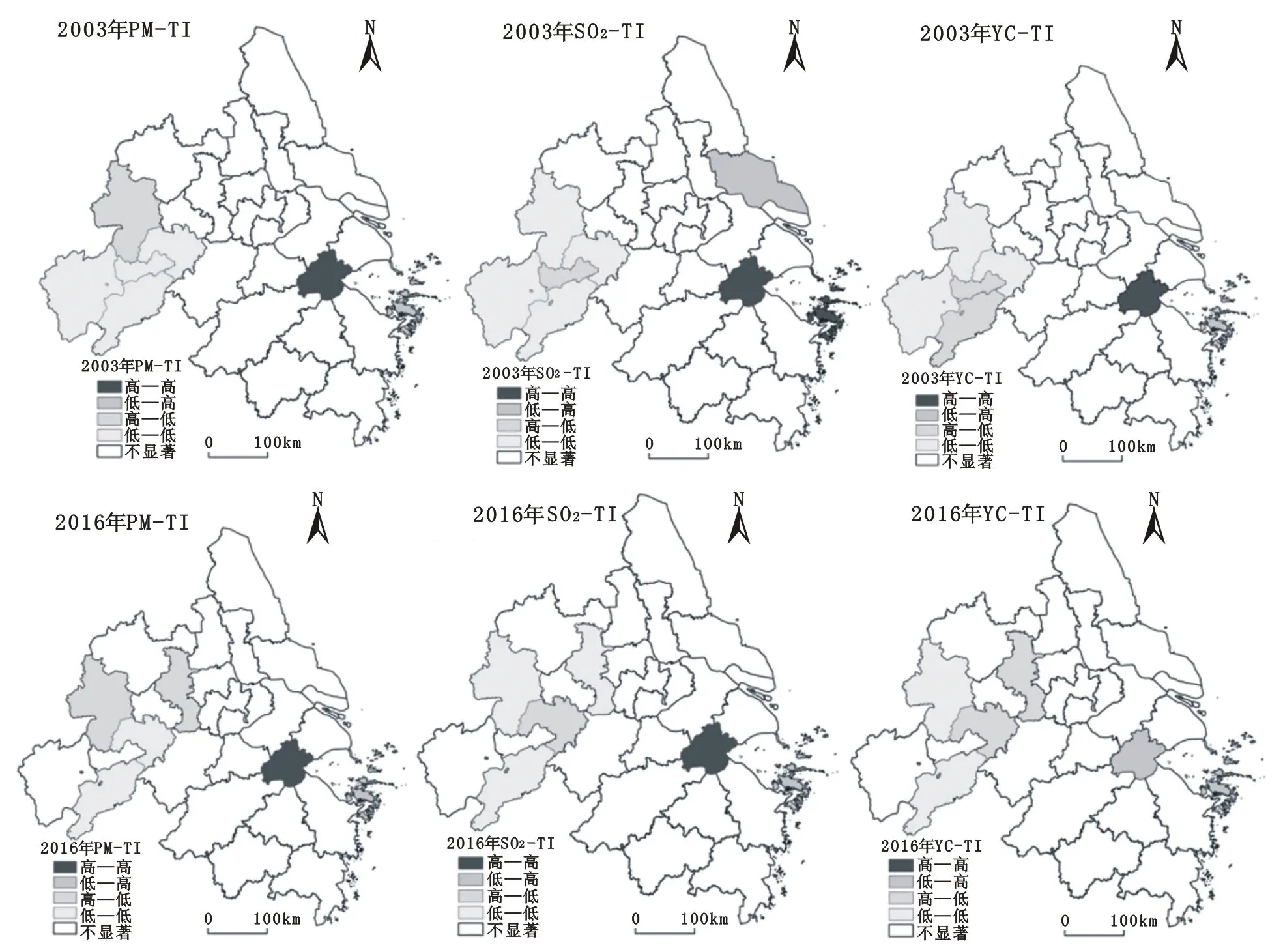

由于全局Moran's I 值不能刻畫空間自相關的區域差異,因此需要結合雙變量局部空間自相關結果予以進一步甄別。本文采用雙變量LISA 聚類對研究期內長三角城市群的旅游經濟與空氣污染數據進行解析,并選擇2003 和2016 年進行可視化表達,結果如圖5 所示。由圖5 可知,長三角城市群中旅游經濟與空氣污染關系不顯著的市域占大多數,只在舟山、嘉興、蕪湖、銅陵、安慶、池州、合肥、南通、南京9 市才有顯著關系,但不同市域、不同空氣污染變量、不同時間的表現都有所不同。嘉興市的3 個空氣污染變量與旅游經濟都屬于“高—高”型(即高空氣污染、高旅游經濟)關聯市域,且比較穩定,只在2016年煙(粉)塵與旅游經濟轉變為“低—高”型關聯,表明嘉興市較高的空氣污染仍未能撼動其旅游經濟發展,且朝著向好的方向發展;舟山市的PM2.5濃度、煙(粉)塵排放量與旅游經濟呈穩定的“低—高”型關聯,工業SO2排放量與旅游經濟也從2003年的“高—高”型關聯轉變為2016 年的“低—高”型關聯,表明優良的環境促進了旅游經濟的發展;安慶市、池州市、合肥市的空氣污染與旅游經濟多為“低—低”型關聯,且存在一定地域傾向性,即主要聚集于長三角城市群西部的安徽省西南角;蕪湖市雖然在2003 年3 個空氣污染變量與旅游經濟都表現為“低—低”型關聯,但2016 年時SO2和煙(粉)塵排放量與旅游經濟的關系都轉化為“高—低”型,須引起注意;南京市空氣污染與旅游經濟的關系由2003 年的不顯著轉變為2016 年的“高—低”型關聯,也須格外關注;銅陵市空氣污染與旅游經濟的關系則由2003年的“高—低”型關聯轉變為不顯著相關,呈現脫鉤態勢。

圖5 2003 年、2016 年長三角城市群旅游經濟與空氣污染與的雙變量LISA聚類Figure 5 The bivariate LISA clustering of tourism economy and air pollution of Changjiang River Delta Urban Agglomeration in 2003 and 2016

4 結論、討論與建議

4.1 結論與討論

本文以長三角城市群為研究區域,運用VAR 模型、重心分析和空間自相關方法分析探究了2003—2016年其空氣污染與旅游經濟的時空關聯特征,主要結論如下:①時間動態響應分析表明,長三角城市群不同空氣污染變量對旅游經濟的影響不同,PM2.5濃度和工業SO2排放量負向影響旅游經濟,而煙(粉)塵排放量則正向影響旅游經濟,但都在第3 期后趨向均衡狀態,說明在中后期長三角城市群空氣污染對旅游經濟的沖擊存在長期地域偏向性。②重心分析表明,長三角城市群在研究期內空氣污染與旅游經濟重心變化的軌跡既有一致性(向西移動),但也存在空間錯位,前者向西北部偏移,后者則向西南部偏移。雖然這種錯位曾一度有所減緩,但是后來又有所增強,尤其PM2.5濃度、煙(粉)塵排放量的錯位發展更明顯,表明旅游經濟發展呈現一定的低空氣污染指向。③雙變量全局空間自相關分析表明,長三角城市群旅游經濟與PM2.5濃度整體上表現為弱的空間負相關關系,且在研究期內有所加強,與SO2和煙(粉)塵排放量的空間相關性也由正轉變為不相關或微弱負相關。同時,雙變量局部空間分析表明,雖然長三角城市群中空氣污染與旅游經濟具有顯著空間相關關系的市域較少,但是不同區域還是有不同的空間相關關系,因此應區別對待。空氣污染與旅游業發展質量之間存在著復雜關系。本文研究表明,采用VAR模型、重心分析、雙變量空間自相關等多種分析方法揭示空氣污染與旅游經濟之間的時空關聯特征,對于深化空氣污染對旅游經濟影響程度的定量分析提供了較好的方法參考和量化依據,對優化建設長江國際黃金旅游帶和提升生態文明建設先行示范帶質量效應方面意義重大。但與此同時,影響旅游經濟發展不僅僅是空氣污染因素,還涉及區域經濟、交通、市場化程度等因素,因此將空氣污染作為旅游經濟發展的一個因素,與其他因素的影響系數進行客觀比較須在未來研究中得到持續深化。

4.2 建議

本文基于上述研究結論,結合長三角城市群的實際,針對現存問題,提出以下建議:①加強空氣污染治理,實現環境與經濟的雙贏。由于本文和其他研究都表明區域旅游經濟對空氣污染具有負向的動態響應,且其他研究一致表明空氣污染會降低旅游需求,因此降低空氣污染在某種程度上就是發展旅游經濟。建議按照《長江三角洲城市群發展規劃》的要求,切實做好區域尤其西北部尤其是合肥、南京、蕪湖等城市的空氣污染防治工作。②分區施策促進發展,發揮區域旅游聯動效應。首先,要充分利用長三角城市群西部安徽省區域的優質空氣與生態環境,以上海、杭州、南京等大城市為主要客源市場,打造區域的理想“棲居區”,精準旅游發展定位,讓優良環境和生態資源發揮旅游功能價值;其次,以嘉興市為核心過渡區,將上海、杭州等優勢客源市場引入長三角城市群西北部區域,帶動西北部城市旅游經濟發展;第三,以南京市為長三角城市群西北部的主要旅游輻射區,帶動鄰域城市旅游經濟發展。