吐峪溝石窟壁畫中的坐具研究

郭文芳 Guo Wenfang

(首都師范大學歷史學院,北京 100048)

吐峪溝石窟位于新疆吐魯番鄯善縣麻扎村的吐峪溝大峽谷東、西兩岸,古屬高昌,開鑿時間可以追溯至“晉設高昌郡之前”[1],五至七世紀是開窟造像的繁榮時期,唐代還存有寺院和禪院各一所,回鶻高昌時期亦有少量的開窟與重修。國內外學者已經對吐峪溝石窟的年代、分期、壁畫等進行了多方面的研究,但是壁畫中所描繪的物質資料尚未引起足夠的重視。因此,本文對吐峪溝石窟壁畫中坐具的研究不僅有助于了解高昌王國早期的佛教發展狀況,也有助于理解古代高昌居民的生活方式及其文化來源等。

1 龜茲風——吐峪溝第44窟壁畫中的方形佛座與筌蹄

方形佛座、筌蹄主要見于第44窟(圖1)。這是一座開鑿于北涼時期的穹隆頂單室洞窟,中間地面上有一方形基座,四壁上層布滿坐于蓮花座上的禪定千佛,中層是本生故事,下層繪幾何圖案。千佛中央繪一佛二菩薩,佛持說法印交腳坐于方形佛座上。這種方形佛座是龜茲佛教藝術中最為流行的一種佛座,貫穿于龜茲石窟的各個時期。本生故事中的仙人皆蓄發留須,裸上半身,坐于瘦長的筌蹄之上。筌蹄在克孜爾石窟中比較常見,與吐峪溝石窟中一樣多為仙人或婆羅門等外道所使用,并且也常常用于尚未悟道的思惟菩薩造像中。

圖1 吐峪溝第44窟復原

方形佛座廣泛流行于印度和巴基斯坦二至三世紀的佛教造像中[2],在中國新疆的龜茲石窟中也極為常見。龜茲石窟中的方形佛座一般呈“∏”形,以藍、紅等顏色以“凹”形平涂裝飾立面。吐峪溝石窟壁畫中的方形佛座,座面略寬于下部的支撐面,在造型及色彩裝飾等方面與克孜爾石窟中的佛座基本一致。可見,龜茲對高昌佛教藝術的影響是非常明顯的。這種方形佛座是對金剛座的一種藝術表現,是菩薩成道時所坐之座,《阿毗達磨俱舍論》中說:“一切菩薩將登正覺,皆坐此座上起金剛喻定”[3]。與佛所坐的方形佛座不同,悟道之前的菩薩以及尚未皈依的外道等所用的坐具多為筌蹄。

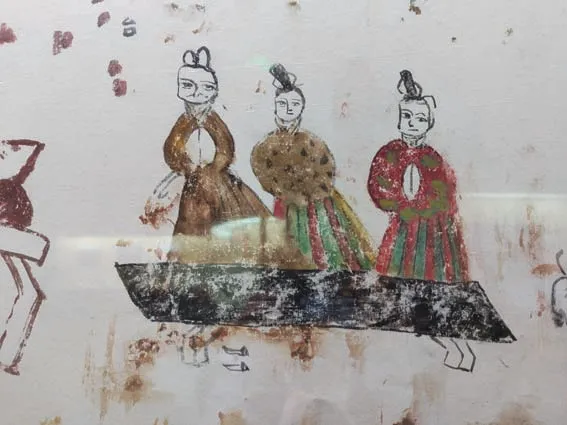

筌蹄是一種束腰的高坐具,出現在印度以及犍陀羅地區二至三世紀的佛教造像中,也常見于克孜爾的本生故事中,并且流行于北方、中原等地,魏晉南北朝時期的佛教藝術造像中[4]。在漢地的使用范圍尤其廣泛,不僅用于外道、菩薩、佛,也成為了“南朝士大夫階層和玄學之士講究魏晉風度的時尚用具”[5]。筌蹄最初是菩薩成佛之前的坐具,《佛本行集經》中說:“(龍女)手執莊嚴天妙筌提,奉行菩薩。菩薩受已,即坐其上”[6]。半跏思惟菩薩常常以左腿下垂,右腿搭于左腿之上,右手支頤作思惟狀坐于筌蹄的坐姿為主,這種造型最早來自于犍陀羅地區,是悉達多太子未得道時苦思乃至開悟的情形[7]。筌蹄除用于半跏思惟菩薩之外,也多用于外道。外道指的是佛教之外的宗教,外道徒在佛教藝術中往往以裸上半身、著腰裙的婆羅門形象出現,常常以一腿搭于另外一腿膝蓋上的翹腳坐或雙腿交叉的交腳坐為主。翹腳坐被認為是不符合佛教禮儀的坐姿,《大般涅槃經》中說:“如來不聽比丘常翹一腳……若能如是說者,是我弟子;若不能者,當知即是外道弟子”[8]。克孜爾第80窟主室正龕上方降服六師外道壁畫(圖2)中[9],主尊坐于中央的方形佛座上,佛左側的六師外道交腳坐于筌蹄上,而右側靠前的三位菩薩則坐于一長方形的佛座上。可見,以坐具來標識人物的身份也是佛教藝術中常用的表現方式之一。

圖2 克孜爾第80窟主室主龕上部降服六師外道

吐峪溝第44窟本生故事中的仙人均以裸上半身、著腰裙、發須濃密的婆羅門形象坐在筌蹄之上。本生故事是佛陀尚未得道的前世故事,佛陀的前世以仙人或婆羅門的形象坐于筌蹄上以區別于成佛之后的方形佛座。吐峪溝石窟壁畫中的筌蹄高挑、瘦長,仙人的坐姿以一腿壓另一腿上的翹腳坐為主,這與龜茲石窟中的外道交腳坐于座面寬厚的低矮筌蹄上有一定的區別。如后壁南端中層《忍辱仙人本生》中的羼提仙人翹腳坐于畫面左側拱形建筑內的筌蹄上,筌蹄高瘦,束腰偏下,上部為棕色,有斜線紋理穿插入白色束帶之內,座面上垂下一帶波浪線花邊的三角形,應為仙人腰裙后部的邊緣,連著束帶下部的為帶綠色底邊的白色梯形,再下是棕色的鱗紋(圖3),底部結構與克孜爾石窟中的筌蹄比較接近。克孜爾地區的筌蹄比較寬厚,上部常常束以白色的布帛,一般不見藤條編織的紋理,束帶下方的布帛呈破浪形邊飾,再下為布帛半覆蓋的梯形底座。吐峪溝第44窟中的筌蹄不僅比較高瘦,也有可能不束布帛,或是布帛被包裹在束帶之下,這與其他地方的筌蹄呈現出一定的差異,應該是在龜茲的基礎上演變而來的。雖然兩地的筌蹄在造型上以及人物的坐姿上有所不同,但是皆用于外道仙人或婆羅門。

圖3 吐峪溝第44窟仙人

賈應逸認為第44窟千佛中央說法圖中的主尊是彌勒,是北涼時期人們寄希望于未來佛和當時禪法流行的反映[10],彌勒是未來佛,也能決疑,當禪僧修行時遇到難題可以飛往兜率天宮請彌勒決疑。從禪法上來說,龜茲對高昌具有直接的影響,如釋寶唱《名僧傳抄》中記載高昌僧人釋法惠曾到龜茲修學禪律[11]。第42、20窟中比丘觀想尸體、骨骸的不凈觀、白骨觀在克孜爾石窟中也有所體現[12],但是這兩窟中的凈土觀想圖卻是漢傳大乘禪的主要內容,與之相應禪僧的禪床也以漢式坐具為主。

2 漢風——吐峪溝第42窟壁畫中的坐具

吐峪溝第42窟壁畫中比丘所坐禪床是造型簡單的方形四腿榻(圖4)。雖然與凳相似,或許有模仿凳的痕跡,但是把這種坐具稱之為榻,也是無可厚非的,因為最早的凳不是坐具,而是登床或承足之用的小榻,佛教中也稱為踏床。犍陀羅地區佛教造像中雖然也采用方凳式的踏床,但作為承足之用,一般比較矮小,雖然在形式上有所類似,或許沒有直接的聯系。

圖4 吐峪溝第42窟四腿方榻

吐峪溝第42窟中的禪床高度低于地上放置的水瓶,大概為畫中僧人結跏趺坐高度的四分之一,長度正好可以容納僧人結跏趺坐,因為圖中表現的都是正側面,所以比較難以斷定寬度。可供僧人結跏趺坐的坐具,座面應該較寬,故推測與中國漢晉以來所流行的四腿獨坐小榻具有一定的聯系。《初學記》卷二引《通俗文》曰:“床三尺五曰榻板,獨坐曰枰,八尺曰床。[13]”三尺五相當于84厘米,漢、魏、晉獨坐榻的尺寸大致為長75厘米至130厘米;寬60厘米至120厘米;高12厘米至28厘米[14]。按照圖中的比例以及今天人體工程學尺寸來推算,吐峪溝石窟中禪僧坐具的長度為70厘米左右,高度是20厘米左右,基本與上述數據接近,這應該是一種可供僧人結跏趺坐的獨坐小榻。

榻在東晉十六國時期就已經在高昌出現了,阿斯塔那晉墓出土的《莊園生活圖》中,墓主往往坐于榻上。M408[15]是在墓室后壁描繪的仿紙質壁畫,畫面中央是坐于榻上的墓主和妻、妾,榻面以平行四邊形來表示,榻腿是三條折線,呈彎曲的棱柱狀(圖5)。吐峪溝第42窟的禪床與阿斯塔那晉墓繪畫中的榻雖然有所區別,但方榻在北涼時期就已經被作為佛座出現在石塔上了。甘肅博物館藏高善穆石塔中的禪定佛或坐于四腿方榻上,或坐于箱式榻上,北涼承平二年馬德惠石塔上的佛也有坐于類似方榻上的,岷州廟石塔中的其中一佛結跏趺坐于帶托泥的四腿方榻上,楊森認為此榻是對當時當地用具的隨手移植,是希望人們迅速接受佛教以適應當時社會的舉措[16]。另外,四腿方榻也常見于魏晉南北朝時期云岡、天龍山、龍門等石窟的維摩詰圖像中,這說明方榻是北方、中原等地魏晉南北朝時期的常用家具。而比丘禪修時結跏趺坐于四腿方榻上,在云岡第7窟明窗南、北兩側中的比丘禪修圖中就已經出現。高昌從漢代以來就與河西、中原等地保持著密切的聯系,并且“其(高昌)刑法、風俗、婚姻、喪葬,與華夏小異而大同”[17]。所以四腿方榻在吐峪溝石窟禪觀壁畫中的出現是漢地起居方式影響的使然。

圖5 阿斯塔納晉墓《莊園生活圖》中的榻

3 吐峪溝第20窟壁畫中的坐具

吐峪溝第20窟中的禪僧除以蓮花、鳥獸為座之外,南壁中、下段的壁畫中還能辨別出三種坐具:疊澀亞腰方座、腿部上端帶曲枅的四腿方榻、壸門方座。四腿方榻是魏晉南北朝時期常用的坐具,疊澀亞腰方座、壸門方座多用于佛座。從第20窟壁畫中坐具的演變來看,由四腿方榻發展到佛座常用的疊澀亞腰方座、壸門方座后又變為“莊嚴妙法”的蓮花座等過程不僅表現了禪修的深化,也使得僧人更趨于神圣化。這種榻式坐具在龜茲石窟壁畫中非常少見,多見于北涼石塔以及敦煌、云岡、龍門等地魏晉南北朝時期的洞窟中,顯示了漢風對高昌的影響。

第20窟左壁下段壁畫中禪僧的坐具為上層兩疊澀的方座,中間束腰部位是由三根支柱所形成的兩個方形,下部是一條橫板(圖6)。這種上下疊澀,中間束腰為長方形的佛座是須彌座的一種[18]。克孜爾第76窟《魔女誘惑》中的佛座為上下三層疊澀,中間方形束腰的須彌座,但類似的疊澀亞腰佛座在克孜爾石窟中并不常見。北涼馬德惠石塔中出現有以三根支柱形成兩個長方形束腰的方形佛座,佛座上下刻畫成梯形或倒梯形的形狀,沒有明顯的疊澀。吐魯番交河故城出土的苧麻布畫《鬼子母》中鬼子母倚坐在上下各有二疊澀的方座上,橫板和立柱上都裝飾有卷草紋,底部的橫木略長于上部,雖然此圖的創作時間晚于吐峪溝第20窟,但也說明類似的坐具或許在吐魯番早已存在。二疊澀的方形須彌座在公元二世紀的貴霜王朝時期已經出現[19]。敦煌、云岡石窟中的疊澀方座從北魏開始一直都是僅次于蓮花座的主要佛座,但是僧人一般不坐疊澀亞腰方座,敦煌石窟中也沒有類似的案例[20]。故從坐具上也顯示出了第20窟禪僧的神圣性。吐峪溝第20窟中的禪僧都有頭光,描繪的自然不是一般的僧人,而是神僧、圣僧,僧人坐于佛座之上更是凸顯了其神僧、圣僧的特性。

圖6 吐峪溝第20窟疊澀方座

腿部上端帶曲枅的四腿方座與第42窟中的四腿方榻造型一樣,只是在腿部上方附加了曲枅的裝飾(圖7)。枅一般用于建筑的柱頭上,是柱頭上端向上彎曲的曲木,在漢代就被應用于建筑中了,北涼馬德惠石塔以及高善穆石塔中拱形龕龕楣尾端下的柱頭上即為曲枅,這種結構與吐峪溝第20窟中的四腿方榻腿部上端裝飾一致。而把漢式建筑構件運用于家具中也體現了高昌工匠在漢風影響下的創新。

圖7 吐峪溝第20窟南壁中段曲枅四腿方榻與壸門方座

壸門是中國傳統家具腿足之間的弧形裝飾,后來廣泛應用于佛座以及家具的裝飾上。家具造型中所謂“壸門”,系指坐具四足之間所形成的空間,而坐具之足很少采用平直一律的造型,如果足的兩側成弧線,而足與足之間的空當便構成了優美曲線的輪廓[21]。吐峪溝第20窟中壸門方座的腿足為內翻的“L”形,腿間為簡潔的券口曲線,沒有托泥,類似的結構主要見于漢魏時期的榻上。甘肅嘉峪關三國魏時期新城一號墓出土的《墓主人宴飲圖》中墓主人跽坐于榻上,壸門比例較小,使腿足顯得比較粗壯。天龍山第3窟維摩詰居士、文殊菩薩坐于四腿榻上,腿間為簡潔的券口曲線,腿足橫截面為“L”形。龍門北魏時期的普泰洞北壁佛龕右側的《涅槃像》中佛陀所臥之床榻為雙壸門,壸門結構與天龍山第3窟基本一致。云岡第6窟《九龍灌頂》中太子站在矮榻上,券口平直。敦煌莫高窟西魏第285窟南壁《沙彌受戒自殺》中,少女的父親坐于建筑內的榻上,牙板似裝飾有鋸齒紋,足為“L”形。另外,壸門方座也常用于中國北朝的佛教造像中,如洛杉磯郡藝術博物館藏北齊皇建元年(公元560年)的金銅佛結跏趺坐于壸門方形臺座上(圖8)[22],臺座正面的壸門為簡潔的曲線,與吐峪溝第20窟有所類似。

圖8 皇建元年佛坐像

4 結語

吐峪溝石窟壁畫中所遺留的坐具并不多,但樣式多變,而這些坐具在龜茲和漢地文化中都能找到原型。吐峪溝石窟壁畫中的方形佛座,在造型及裝飾上與龜茲石窟中的佛座一致,顯示出龜茲文化對吐峪溝石窟藝術的直接影響。筌蹄雖然帶有一定的龜茲風,但變化較大,并且隨著坐具的變化,人物的坐姿也從龜茲石窟中的交腳坐發展成了吐峪溝石窟中的翹腳坐,可見,高昌在對龜茲文化吸收的過程中也注重創新[23]。禪床是僧人禪修時的坐具,吐峪溝石窟中的凈土觀想圖主要表現的漢傳大乘禪法的內容,與之相應禪僧的禪床也以漢式坐具為主。第42窟中的禪床具有魏晉時期四腿方榻的特征。第20窟中的禪床造型多樣,并融入了漢地佛座的因素,不僅彰顯了漢文化的影響,而且有助于營造圣僧的身份。