針刺四縫穴聯合補虛醒脾中藥治療小兒厭食癥的臨床觀察

林海燕,盧志文

(湛江市霞山區婦幼保健院兒科,廣東 湛江 524013)

厭食癥是兒科常見病之一,多以食量減少、食欲減退或消失為常見的臨床表現。若未及時對該病進行有效治療干預,極易導致患兒出現免疫功能下降、貧血、營養不良等,影響患兒的智力與生長發育。多酶片是既往臨床用于厭食癥患兒的常用治療藥物,其可通過促進胃腸食物消化,以增進食欲,但治療周期較長且總體療效欠佳[1]。中醫研究指出,厭食癥屬于“不思食”“惡食”“疳積”范疇,其主要由機體先天性因素、長期偏食、喂養不當、飲食無節制誘發,以致胃陰不足,脾運失健,脾胃氣虛[2]。白術、薏苡仁等多味藥材具有補虛醒脾、和胃消食的功效,對改善脾胃氣虛者具有較好的療效[3]。四縫穴是位于指掌面的穴位,針刺該穴位可治療小兒疳積,研究顯示,其聯合中藥能夠彌補常規西醫治療厭食癥的不足[4]。本研究旨在分析針刺四縫穴聯合補虛醒脾中藥對患兒中醫證候積分及類胰島素樣生長因子 -1、血鋅、血紅蛋白水平的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年6月至2020年6月期間在湛江市霞山區婦幼保健院接受治療的73例厭食癥患兒,依據隨機數字表法將其分為對照組(36例)與觀察組(37例)。對照組中男、女患兒分別為20、16例;年齡1~7歲,平均(3.85±1.12)歲;病程2~11個月,平均(6.85±1.31)個月。觀察組中男、女患兒分別為19、18例;年齡1~8歲,平均(4.03±1.27)歲;病程2~12個月,平均(6.41±1.14)個月。兩組患兒一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),可進行組間對比。納入標準:符合西醫《諸福棠實用兒科學(第7版)》[5]中的相關標準者;符合中醫《中醫兒科常見病診療指南》[6]中的相關標準者;臨床表現為大便不成形、形體消瘦、面色萎黃、食納不香、食量減少、食欲下降者等。排除標準:消化系統器質性病變者;凝血或造血功能異常者;重癥肝、腎疾病者;入組前1周接受健胃消食治療者等。本研究已通過湛江市霞山區婦幼保健院醫學倫理委員會審批,患兒法定監護人均已簽署知情同意書。

1.2 治療方法 給予對照組患兒口服多酶片(重慶國泰康寧制藥有限責任公司,國藥準字H50020349,規格:每片含胰酶300 mg,胃蛋白酶13 mg)治療,1片/次,3次/d。觀察組患兒在對照組基礎上應用針刺四縫穴聯合補虛醒脾中藥治療:①針刺四縫穴,取三棱針針刺患兒雙側四縫穴(患兒伸手、仰掌,于第2、3、4、5掌面第1、2節橫紋中央點取之,雙手共計取8處穴位),深度約為0.5 mm,1次/周。②補虛醒脾中藥,藥方為甘草、陳皮、枳實各3 g,黨參、麥芽各4 g,白術、薏苡仁、茯苓、山楂、六曲各5 g,山藥8 g,加水煎服,分早、晚溫服,1~2 歲患兒 20 mL/次,3~5歲患兒 30 mL/次,6~8 歲患兒40 mL/次,1劑/d。兩組患兒均治療4周。

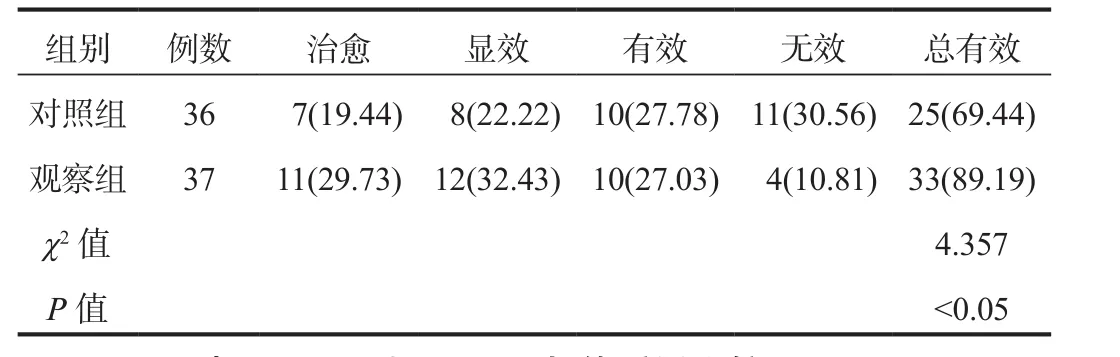

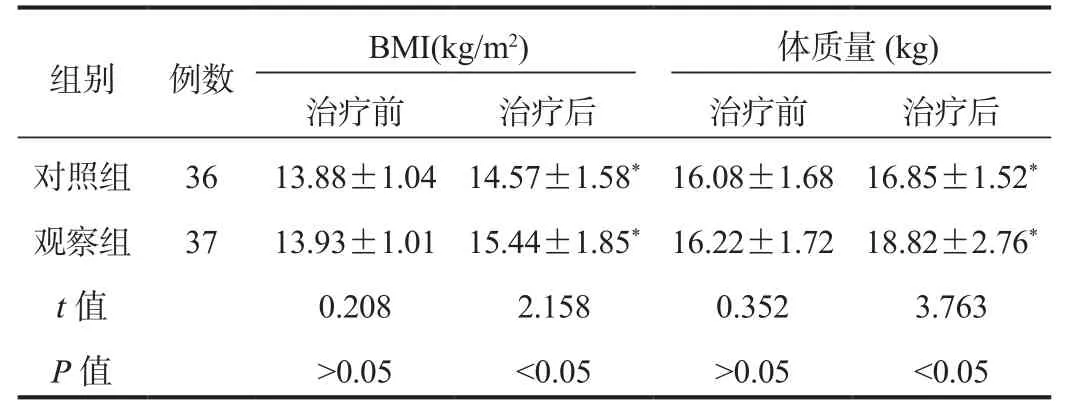

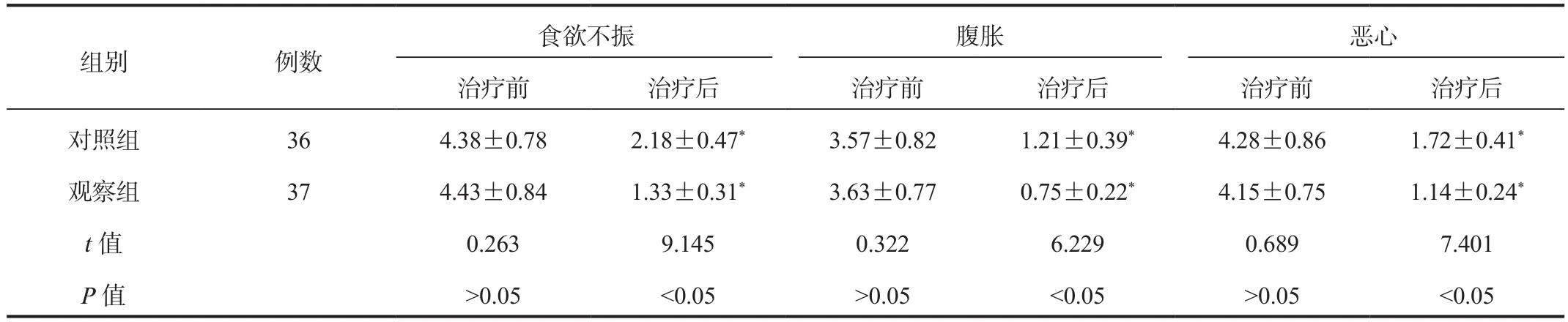

1.3 觀察指標 ①對兩組患兒治療后的臨床治療效果進行評估,治療后患兒食欲與食量恢復正常,中醫證候積分與治療前比降低≥ 90%為治愈;治療后患兒食欲與食量明顯改善,中醫證候積分與治療前比降低60%~89%為顯效;經治療后患兒食欲與食量有所改善,中醫證候積分與治療前比降低30%~59%為有效;治療后患兒食欲并無明顯改善,中醫證候積分與治療前比降低 < 30%為無效[6]。總有效率=(治愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。②分別于兩組患兒治療前后測量其體質量,并計算體質量指數(BMI),BMI=體質量(kg)/身高(m)2。③分別于治療前后評估兩組患兒食欲不振、腹脹、惡心等中醫證候積分,參照《中醫兒科常見病診療指南》[6]相關標準進行評定,按照無、輕度、中度、重度分別賦以0、2、4、6分。④對比兩組患兒治療前后類胰島素樣生長因子-1、血鋅、血紅蛋白水平,分別于治療前后采集兩組患兒空腹靜脈血3 mL,經3 000 r/min的轉速離心10 min后取上血清,采用酶聯免疫吸附實驗法測定胰島素樣生長因子 -1水平,采用原子吸收法檢測血鋅水平,采用光電比色法檢測血紅蛋白水平。

1.4 統計學方法 使用SPSS23.0統計軟件處理數據,計數資料以[ 例(%)]表示,采用χ2檢驗;計量資料以(±s)表示,采用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 臨床治療效果 觀察組患兒臨床治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患兒臨床治療效果比較[ 例(%)]

2.2 BMI與體質量 與治療前比,治療后兩組患兒BMI、體質量均升高,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患兒BMI與體質量比較(±s)

表2 兩組患兒BMI與體質量比較(±s)

注:與治療前比,*P<0.05。BMI:體質量指數。

組別 例數 B M I(k g/m 2) 體質量(k g)治療前 治療后 治療前 治療后對照組 3 6 1 3.8 8±1.0 4 1 4.5 7±1.5 8*1 6.0 8±1.6 8 1 6.8 5±1.5 2*觀察組 3 7 1 3.9 3±1.0 1 1 5.4 4±1.8 5*1 6.2 2±1.7 2 1 8.8 2±2.7 6*t值 0.2 0 8 2.1 5 8 0.3 5 2 3.7 6 3 P值 >0.0 5 <0.0 5 >0.0 5 <0.0 5

2.3 中醫證候積分 與治療前比,治療后兩組患兒食欲不振、腹脹、惡心等中醫證候積分均降低,且觀察組低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組患兒中醫證候積分比較( ±s?, 分)

表3 兩組患兒中醫證候積分比較( ±s?, 分)

注:與治療前比,*P<0.05。

食欲不振 腹脹 惡心治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 36 4.38±0.78 2.18±0.47* 3.57±0.82 1.21±0.39* 4.28±0.86 1.72±0.41*觀察組 37 4.43±0.84 1.33±0.31* 3.63±0.77 0.75±0.22* 4.15±0.75 1.14±0.24*t值 0.263 9.145 0.322 6.229 0.689 7.401 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05組別 例數

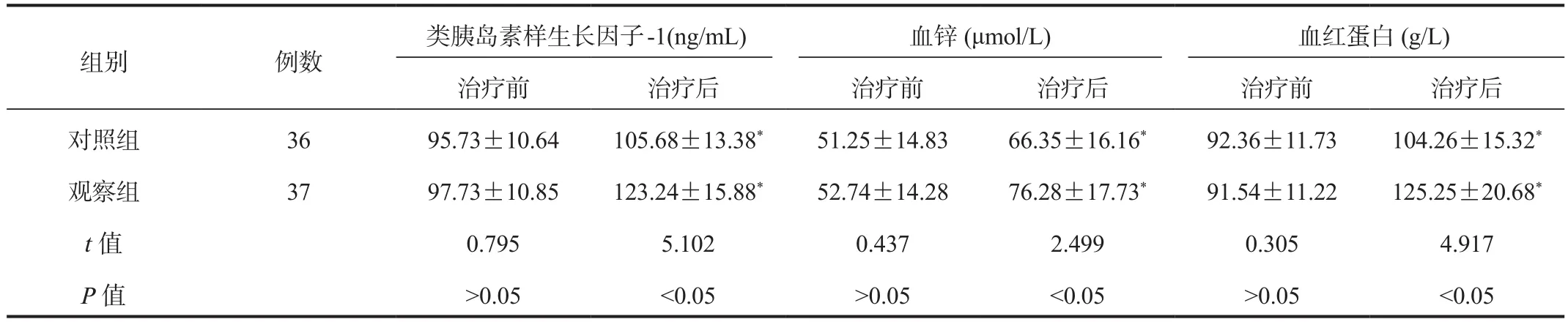

2.4 類胰島素樣生長因子 -1、血鋅、血紅蛋白 與治療前比,治療后兩組患兒血清類胰島素樣生長因子 -1、血鋅、血紅蛋白水平均升高,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表4。

表4 兩組患兒類胰島素樣生長因子 -1、血鋅、血紅蛋白水平比較(±s)

表4 兩組患兒類胰島素樣生長因子 -1、血鋅、血紅蛋白水平比較(±s)

注:與治療前比,*P<0.05。

類胰島素樣生長因子 -1(ng/mL) 血鋅(μmol/L) 血紅蛋白(g/L)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 36 95.73±10.64 105.68±13.38* 51.25±14.83 66.35±16.16* 92.36±11.73 104.26±15.32*觀察組 37 97.73±10.85 123.24±15.88* 52.74±14.28 76.28±17.73* 91.54±11.22 125.25±20.68*t值 0.795 5.102 0.437 2.499 0.305 4.917 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05組別 例數

3 討論

目前,臨床尚未完全明確小兒厭食癥的發病機制,有學者認為可能與患兒不良飲食習慣、微量元素攝取缺乏等密切相關[7]。西醫針對小兒厭食癥多采取飲食調控與對癥支持聯合治療,給予患兒口服胃腸動力、有益于消化藥物及微量元素,但該類措施存在營養狀況改善不佳、停藥后病情易反復、服藥時間長的缺點,難以滿足患兒機體的需求[8]。故臨床亟需多種有效方式以快速緩解厭食癥患兒的臨床癥狀。

中醫研究指出,小兒厭食癥發病與患兒偏食、脾胃氣虛型體質有關,其病變在脾胃,胃司受納,脾主運化以致脾胃調和,脾胃不利而不能知五味,繼而厭食[9]。故而中醫通過辨證施治原則針對小兒厭食癥病因提出外治與內治兩種治療方案,其中內治主要通過使用具有健脾益氣、消食導滯功效的中藥湯劑調節患兒脾胃;外治通過干預胃腸經絡,促進消食導滯、健脾和胃,從而達到治療目的[10]。在補虛醒脾中藥方中,陳皮、枳實可消積散痞;山楂、麥芽、六曲可健胃消食;白術、黨參、茯苓、山藥可健脾益氣、養胃助運;薏苡仁可利水滲濕、健脾止瀉,加以甘草調和諸藥,達到健脾益氣、消食和胃的功效,從而有助于臨床癥狀的改善[11]。四縫穴屬于經外奇穴,通過針刺該穴位,可調節臟腑、通暢百脈、理脾生精,有助于促進食欲改善[12]。而多酶片屬于促消化藥物,通過提高消化速率,發揮治療厭食癥的作用[13]。相關研究顯示,中西醫聯合治療厭食癥患兒,可發揮藥物的協同作用,增強改善胃腸消化吸收功能的作用,有助于改善患兒的臨床癥狀[14]。本研究中,在常規西藥治療的基礎上,觀察組患兒加用針刺四縫穴聯合補虛醒脾中藥治療后發現,患兒的臨床治療總有效率、BMI與體質量均高于單用西藥治療的對照組,且食欲不振、腹脹、惡心積分均低于對照組,該結果證實了應用補虛醒脾中藥與針刺四縫穴聯合治療厭食癥,可有效改善患兒的臨床癥狀,促進患兒的生長發育,療效顯著。

類胰島素樣生長因子 -1是一種與胰島素結構和功能相似的單鏈多肽,由肝臟和多個其他組織分泌,具有廣泛的生物學作用,能夠促進細胞分化、增殖,促使硫、鉀、磷、鈣等微量元素進入軟骨,有助于營養的吸收[15];血鋅屬于兒童生長發育所需的營養物質,血紅蛋白是判斷貧血的常用指標,與機體營養狀況呈正相關[16]。研究表明,補虛醒脾中藥方能夠促進機體胃液分泌,增強唾液淀粉酶活性,從而增強食欲,改善胃動力障礙;同時該藥方還有助于調節患兒機體微環境,達到增強免疫的作用,有助于改善營養狀況;而針刺四縫穴能夠促進胃腸經絡傳導,利于消食導滯、健脾和胃、瀉心脾積熱,可通過調節機體胃腸功能,恢復陰陽平衡,改善氣血運行,促使脾胃功能恢復,增強食欲,提高食量,從而促進患兒生長發育[17-18]。本研究中,治療后觀察組患兒類胰島素樣生長因子 -1、血鋅、血紅蛋白水平均較對照組升高,該結果表明應用針刺四縫穴聯合補虛醒脾中藥治療厭食癥,有助于促進患兒食欲的增強,加強營養吸收,利于生長發育。

綜上,應用針刺四縫穴聯合補虛醒脾中藥治療小兒厭食癥,可有效增強患兒食欲,改善其機體類胰島素樣生長因子 -1、血鋅、血紅蛋白水平,從而改善其營養狀態,促進生長發育,療效顯著,值得臨床推廣使用。