游規矩于準繩內 寄妙理于法度外

王陶

中國繪畫藝術淵源流長,從巖畫算起已有一萬多年的歷史,彩陶畫也有七、八千年歷史。繪畫是中華文化重要組成部分,原始藝術遺存十分豐富,她是文明的史記。筆者耕讀傳家,倍感傳承中華文化乃吾輩之使命,今借假日之余,對中國文化之魂一一界畫,作一淺析,水平有限,不當之處敬請方家批評斧正。

界畫是中國畫的一種,是利用界尺劃線來準確描繪樓閣屋宇和舟船橋梁等的建筑繪畫,技法嚴謹工細,講究法度,一點一筆皆要求中規中矩,合乎實物比例。明陶宗儀《輟耕錄》載畫家十三科,其中就將界畫例為一科。

界畫始于秦,成熟于隋,興在唐、宋、元。史料記載最早的資料是《史記·秦始皇本紀》中記載的秦滅六國時,“每破諸侯,寫仿其宮室,作之咸陽北阪上”,去寫仿六國宮殿的人,應該是具備了相當的建筑知識與繪畫技能,而寫仿圖目的是為秦日后仿造六國宮殿,應重在專業建筑繪圖的外形和內部結構,就是較為準確的建筑繪圖。

文獻中提到的漢代著名的宮殿苑囿建筑有:長樂宮、未央宮、建章宮、甘泉宮、上林苑等,可惜的是這些古代建筑繪畫已丟失,后人無法探知畫面的具體形象。但在漢畫像石、畫像磚中,還大量地保存著漢代地主豪強等生活中真實的宅院樓閣等建筑繪畫。

界畫背景還注重堪輿術(風水),在漢代甚為流行,占卜日辰吉兇是其主要內容,張彥遠《歷代名畫記》卷三《述古之秘畫珍圖》中記載了這一時期的《相宅園地圖》、《陰陽宅相圖》和《區宇圖》等,結合當時的社會則應是純功能性的“堪輿學”直觀圖解和說明。因此,堪輿術也是秘傳之一。

繪畫藝術經過秦漢以來的發展,無論是政治禮制宣傳,還是生活物品修飾或墓室裝殮需要,基本上形成了人物為主的繪畫格局,到了魏晉時期在社會發生了大動蕩和大變幻之后,人的宇宙主體意識和個體自我審美的感受被空前凸現出來。暢神娛目的山水詩、山水畫開始登上藝術的舞臺,人生活環境中的瑣細也開始以審美和再現的方式,進入藝術家創作的視野。所以,東晉大畫家顧愷之在經過身體力行的繪畫創作后,就將繪畫中的人、山水與常見的狗馬、樓閣相對比,得出“畫人最難,次山水,次狗馬,其樓閣一定器耳,差易為也”。

界畫里的屋木樓閣舟車在人的生活體系中必不可少,人的藝術世界中也是重要的組成和點綴,有時界畫還能突破點綴和陪襯的局限,成為真正的建筑藝術欣賞佳品,并達到建筑、藝術與軍事政治的目的。

歷史久遠,兩晉畫家作品流傳甚少。南北朝畫家繼往開來,畫家與創作蔚為壯觀,畫史上記述的畫家大都參與了界畫的繪制,雖然作品不傳,但文獻描述甚詳。

漢以來留下了眾多描繪當時都城氣魄豪邁、景象萬千的大賦,魏晉時畫家便開始根據漢大賦中描繪的內容,通過界畫的形式展現出來。曹魏時的楊修善畫人物寫真,他的畫跡記載中存有《兩京圖》,漢代班固《兩都賦》和張衡的《二京賦》主要描述了東西兩都長安和洛陽在城市、宮殿、街衢、商業等方面的壯麗景象,“建金城而萬雉,周池而成淵。披三條之廣路,立十二之通門。內則街衢洞達,閭閻且千。九市開場,貨別隧分。人不得顧,車不得旋。闐城溢郭,旁流百廛”,楊修的《兩京圖》主要表現的應是兩都宏偉的都城建設。西晉畫家衛協畫跡中有《上林苑圖》,秦代就有上林苑,阿房宮就修建在上林苑中。根據司馬相如《上林賦》漢武帝時又廣開上林苑,修建了36個宮殿區域、36個觀,離宮別館建筑壯麗,金碧輝煌,無疑衛協的《上林苑圖》又是一規模宏大的建筑界畫。同樣史道碩畫跡較多,其中也有描繪天府之國的繁盛的《蜀都賦圖》等。

宏大的建筑界畫,在歷史上還常起到重要的政治與軍事作用。北魏畫家蔣少游有不僅工書善畫,而且還有工程建筑設計與工藝雕刻的才能,常在“剞劂繩墨之間,園湖城殿之側”太和十五年,魏孝文帝派蔣少游與李道固出使南齊(建康),蔣少游奉命密繪南齊宮殿形制之命,默查強記,背臨畫成,最后竟帶圖畫而歸(諜畫由此而生)。

界畫發展到南北朝時期,隨著佛教的迅速普及和發展,宗教建筑無論規模還是數量,越來越大越來越多,文獻記載當時南朝都城建康有佛寺500多所,北魏都城洛陽有1367所,《洛陽伽藍記》中記載的永寧寺木塔達九層之高,氣勢宏偉壯觀。所有這些新的建筑樣式與風格,都成為當時畫家熱衷表現的界畫題材。

隋代歷史雖然短暫,只有短短的30年,但在繪畫史上,將漢魏以來產生興起的各種繪畫樣式和繪畫技法,發展傳承到唐宋藝術,真正起到了能承上啟下的橋梁作用。

舟車建筑源于生活,界畫創作以生活為師。舟車和宮觀建筑以往都是作為人物或山水畫的道具或點綴而存在,發展到隋唐,隨著社會生活的統一穩定,經濟的逐漸強盛,文化生活與東西方交流的進一步擴展,人們的生活視野越來越開闊,人物畫和新崛起的山水畫占據畫壇主導地位的局面被打破,繪畫題材越來越多越來越細,并逐漸形成獨立的專業畫種,如花鳥、鞍馬、牛、獸禽、龍、水、火等,在這種情況下,以舟車和臺閣等建筑為主體的界畫也逐漸擺對山水人物的依附關系,開始獨立成專業的畫種,因此,張彥遠稱“楊、展精意宮觀,漸變所附”。正因為界畫獨立為新的畫種,界畫受到了關注和重視,專業與非專業畫家的繪畫水平迅速提升,達到了“絕倫”、“絕塵”和“曠絕古今”的程度。

負責設計制造皇家所用的輦珞車輿、部隊的軍械及修城開河器具等,他繪制的建筑與舟車等圖樣,筆畫精細,合乎制度規范,并有所改進,但沒有作品流傳下來。

唐朝是文學藝術全面繁榮的黃金時代,繪畫藝術在隋以來題材的多樣化與專業化發展的基礎上,開始向更專更精的藝術高度邁進。與此同時,繪畫歷史的整理撰述與畫家畫法的理論探討蔚然成風,對界畫藝術本質的再認識與創作技法的討論也孕育其中。

吳道子不用界尺作畫也能中規中矩,并能畫出氣韻來。視為界畫秘傳亦需苦練功夫。《歷代名畫記》中評價到“吳生何以不用界筆直尺,而能彎弧挺刃、植株構梁?”、“眾皆謹于象似,我則脫落其凡俗,彎弧挺刃、植柱構梁,不假界筆直尺……用界筆直尺豈得入其間矣”。沈括《夢溪筆談》中引“名畫錄:‘吳道子嘗畫佛,留其圓光,當大會中,對萬眾舉手一揮,圓中運規,觀者莫不驚呼。畫家為之自有法,但以肩倚壁,盡臂揮之,自然中規。其筆畫之粗細,則以一指拒壁以為準,自然均勻,此無足奇,道子妙處不在于此,徒驚俗眼耳”。

融建筑知識與數學乘除計算法于界畫藝術,此為界畫秘術之一。自魏晉始就陸續出現了集專業器物建筑設計制作知識與繪畫藝術于一身的界畫家,為界畫技術于藝術的提升和發展奠定了堅實深厚的基礎,發展到唐代又出現了將數學計算方法應用于界畫繪制中的尹繼昭,他們的出現有力地推動了五代兩宋界畫的發展,到郭忠恕時達到了“棟梁楹桷望之中虛,若可躡足,闌楣牖戶,則若可捫歷而開闔之也,以毫計寸,以分計尺,以尺計大,增而傍之,以作大宇,皆中規度,曾無小差”的界畫藝術高峰。

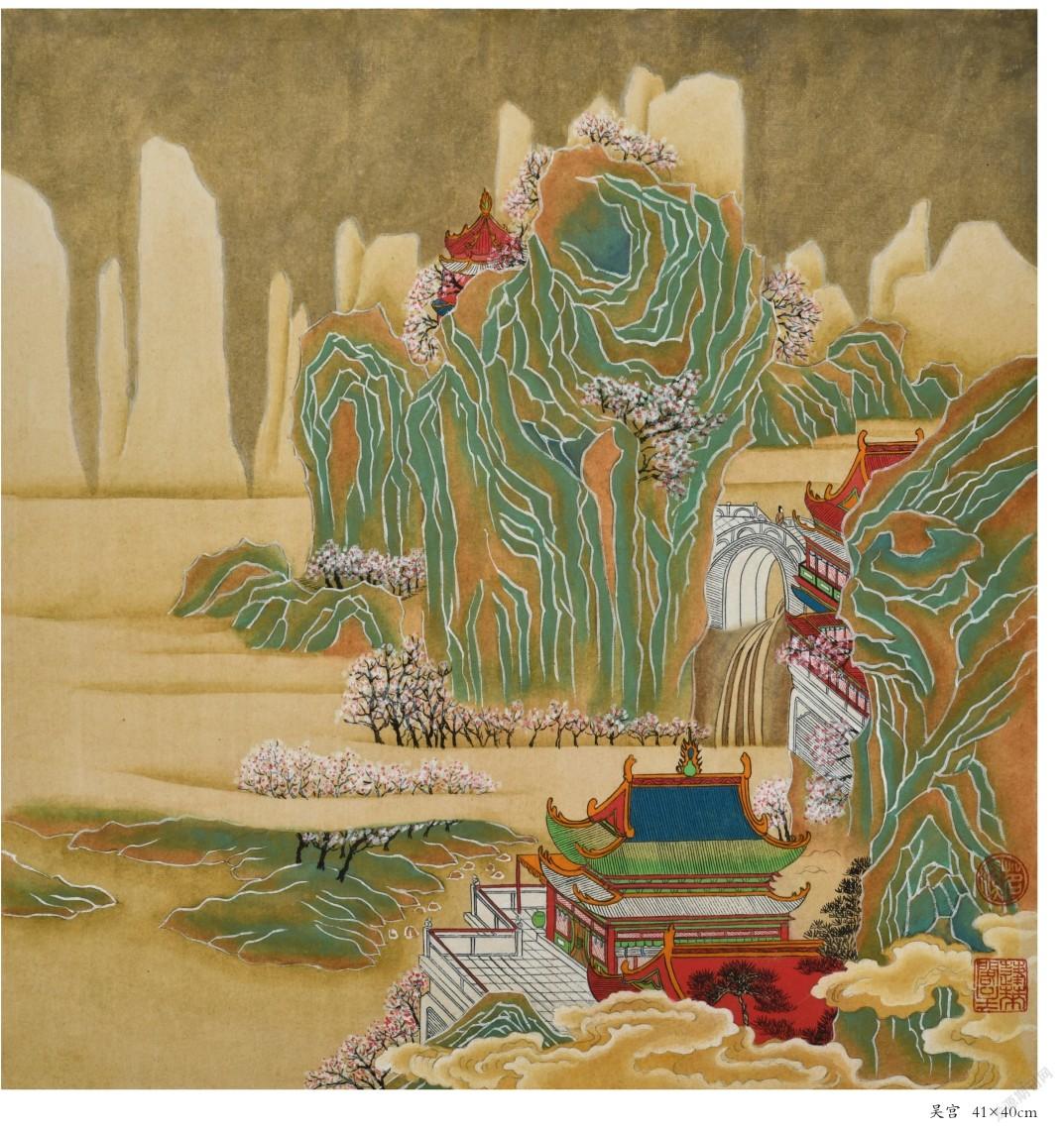

唐代界畫代表尹繼昭,僖宗朝人,居長安,善畫人物,尤長界畫。尹繼昭有豐富的建筑知識,能運用數學乘除法于其間,他的界畫《宣和畫譜》說“千棟萬柱,曲折廣狹,前后遠近,皆有次第,又隱算學加乘除法于其間”,有“冠絕當世”之譽,《宣和畫譜》中著錄的作品有《漢宮》、《阿房宮》、《姑蘇臺》、《移新豐》等。五代的衛賢、朱悰皆師承尹繼昭畫法。

唐至五代界畫第一人衛賢,五代南唐畫家,長安人,仕后主時為內供奉,善界畫,能折算無差,以樓觀、殿宇、人物及山村、盤車、水磨盛譽當時。初師法尹繼昭,后宗吳道子,被稱為唐以來界畫第一高手,《宣和畫譜》說自唐至五代,以畫宮室得名者僅得衛賢一人,著錄作品二十五件,傳世作品有現藏故宮博物院的《高士圖》。有關界畫的評論從宋開始,稍不留神便陷入匠人的范疇,而衛賢就無庸俗匠人氣。他的《高士圖》雖主題為人物畫,卻集山水、人物、建筑畫為一體。房屋和木欄柵籬用界筆描繪,結構嚴謹清楚,筆畫勻順準確,建筑能表現出一定的空間感和透視關系。傳為衛賢的《閘口盤車圖》以界畫形式再現了河旁閘口一個官營磨面作坊生產運輸的繁忙景象。人物線描質實暢勁,動態描寫生動;屋宇亭閣和水磨機械的描繪,精確工謹。

魏晉以來界畫同傳統繪畫一樣,往往畫在紙張和絹帛上,五代時期界畫運用范圍變廣,不僅繪制在墻壁上,而且還繪制在生活日用品上,如團簇上、團扇。僧楚安,蜀州人,俗姓句氏,攻畫人物樓臺,有《明皇幸華清宮避暑圖》和《吳王宴姑蘇臺圖》,這兩幅畫就先后畫在墻壁上、團簇上、團扇上,但畫家并沒有因為畫幅的大小、形狀、質地等的懸殊不同,而影響到界畫的風格和表現,當時的公侯將相紛紛贊嘆,都稱畫家妙手。

界畫發展到宋元時期,真正進入了歷史發展的黃金時期,藝術創作也達到了空前絕后頂峰階段。宋代帝王不僅親自參與界畫的繪制,重視和獎勵界畫人才,并將界畫定位畫院考試和學習的必須科目,使得宋元界畫在創作隊伍上、創作的水平和數量上,都產生了質與量的飛躍。在藝術創作上,自秦漢至隋唐五代的漫長發展過程中,經過歷代畫家的不斷豐富和完善,融入不同的表現手法和繪畫技巧,使界畫“從最簡單的建筑設計圖稿發展到具有獨特美感和審美價值的藝術品,并最終擺脫了作為人物畫背景和山水畫點綴的從屬地位,發展成以樓閣為主,山水為背景、人物舟車為點綴的一門獨立畫科”。

元代基本取消了科舉制度,漢族文人入仕的途徑主要靠在朝的大臣舉薦,如果哪個想做官的文人身懷界畫絕技,無疑是多了進身之階的機會。這使得元人畫建筑、舟船的熱情遠遠高于前朝,達到歷史高峰。王振鵬曾為仁宗畫過《大都池館圖樣》,提供臨水建筑的樣式,后來被賜予漕運千戶的五品官,他成了后輩追仿的榜樣。

從大背景說到小背景。在界畫中,將建筑與船舶巧妙地結合起來的龍舟競渡題材,是最能討得皇家的歡心。

王振鵬畫成了《金明池龍舟奪標圖》卷,呈獻給大長公主。大長公主非常滿意,在畫幅的左上角鈐下了她的收藏大印“皇姊圖書”。王振鵬精心摹制的這幅畫就一直存放在元朝內府。

古代學者認為,界畫的真正獨立應歸功于更早的隋代畫家。隋亡后,界畫在唐朝幾乎成了繪畫界的一種時尚。眾多畫家以工謹、絢麗的筆墨和色彩孜孜不倦地描繪宮苑的華麗和帝王的奢侈生活,其中最優秀的被認為是李思訓、李昭道父子。

早在宋徽宗時代,界畫就已被作為皇家美術文獻的《宣和畫譜》排在了各中國畫種中的第3位。宋徽宗趙佶畫過一幅《瑞鶴圖》,在京城汴梁的朗朗青天下,彩云繚繞的宣德門上方翱翔著20只姿態各異的白鶴,這位中國歷史上最著名的書畫皇帝在這幅畫中不僅把鶴畫得栩栩如生,也運用界畫技巧將莊嚴巍峨的宣德門描繪得細致入微,幾乎可以使人看清殿脊上整齊排列的塊塊灰瓦、飛檐上只只瑞獸的造型和檐下木質斗拱的緊湊結構。

有研究表明,至少元朝中期以前,界畫一直都十分興盛。比如,宋代文獻記載只維持了54年的五代時期共有知名畫家91人,其中界畫家與山水畫家各11人。而在前后延續了300年的宋朝,則由于統治者的提倡和推動,大多數畫家都會畫界畫,《清明上河圖》的作者張擇端就是其中之一。

在元代,李容瑾也是一位界畫高手,藏于日本大阪國立美術館的《明皇避暑宮圖》(托名北宋郭忠恕),一幅是藏于臺北故宮的《漢苑圖》,另還有一幅《漢苑圖》,三幅畫作品宮苑的繪制技法和樹石的風格極為相似,《漢苑圖》描繪的是想像中的漢代宮苑,建筑群氣勢雄偉,規模龐大,樓臺、殿閣、水榭、回廊依山而建,猶如仙境。元代的王振鵬、李容瑾、夏永、孫君澤也是界畫高手,他們的作品中也有很多堪稱經典。

明代畫家仇英與沈周,文征明和唐寅被后世并稱為“明四家”,亦稱“天門四杰”。仇英早年當過漆匠,并為人彩繪棟宇,后為文征明所稱譽而知名于時。后來仇英以賣畫為生,周臣賞識其才華,便教他畫畫,仇英臨摹宋朝人的畫作,幾乎可以亂真,例如《清明上河圖》。仇英作品題材廣泛,擅寫人物、山水、車船、樓閣等,尤為擅長仕女、界畫。

清代的袁江雍正時,召入宮廷為祗侯。袁江是我國繪畫史上有影響畫家,宮廷畫家,轉工山水樓閣界畫。在清康熙、雍正、乾隆時期,樓閣工整山水當以袁江最有名。當時還有他的侄子袁耀同齊名。他們兩人曾受揚州的山西鹽商的聘請,到山西作畫,作品在北方流傳較多。他擅畫山水、樓臺、師法宋人。山水畫主要學宋 代閆次平,畫石多鬼皴,樓閣主要學郭忠恕,工整嚴密。他的繪畫素材多為古代宮苑,尤長于界畫。

貴族畫家、宮廷畫師、文人士大夫畫家和民間畫工的共同努力,使唐代的界畫藝術,充滿了形象美、結構美、色彩美和意境美。集中于江南和巴蜀地區的畫家,在繼承唐代繪畫特點的同時,不斷探索新的藝術風格,并力求更為準確生動地把握建筑形象。

關于五代畫家的造型能力,還有這樣一個故事:一次蜀后主命畫院畫家趙忠義畫一幅《關將軍起玉泉寺圖》(《益州名畫錄》)。由此可見,五代畫家一絲不茍的創作態度和卓絕的繪畫技巧,使界畫藝術達到了自然完美的境界。

我國古代繪畫在宋代達到了鼎盛。界畫在這一時期也登上了發展的高峰。其主要特點有以下幾個方面:1.畫家人數眾多,2.繪畫水平提高,3.風格多樣,4.統治階級給予更多的支持,有的并參加了創作。

明代另一位界畫創作較活躍的是安正文,畫史無傳。他有《黃鶴樓圖》和《岳陽樓圖》等存世。二件作品都頗具功力,抒寫了作者對自然景物的理解和感情。

明代的界畫可以這樣說:一是非議者多,二是善畫者少,三是技法上沒有多大提高。界畫就是帶著這樣的病態,步入另一個時代。

清朝的界畫在康熙、雍正、乾隆時期,在各種不同的繪畫思想、表現形式、藝術風格的激烈競爭中,在江蘇揚州地區得到發展,并形成了歷史上的另一個高峰。

界畫在揚州得到發展并不是偶然的。揚州是當時全國重要的貿易中心之一,物產富庶、交通便利,商業經濟極為發達,而且“海內文士,豐集維揚”,(《書畫所見錄》)僅畫家就有龔賢、石濤、華喦以及揚州八怪等人,在這里留下了活動的足跡。各路文人、畫家的匯集,使這里成了東南地區各種文藝思想、風格流派的交流中心。界畫也以新的面貌,向社會宣告它的存在。

界畫在揚州的復興主要有兩個特點:其一、有一批富于才華的畫家,活躍在這青山綠水之間。袁江、袁耀是這一時期的杰出代表。

在清官如意館也聚集了一批界畫家,創作的題材,大都以清廷園林建筑和某些虛構的景物為主。民間創作的年畫、壁畫中,有不少界畫樓閣,但主要是用于人物的襯景。一些畫師還根據長期的創作實踐,總結了不少的“畫訣”,對研究繼承這一畫種的表現方法,有一定的意義。至清朝的中、晚期,善界畫者越見稀少。

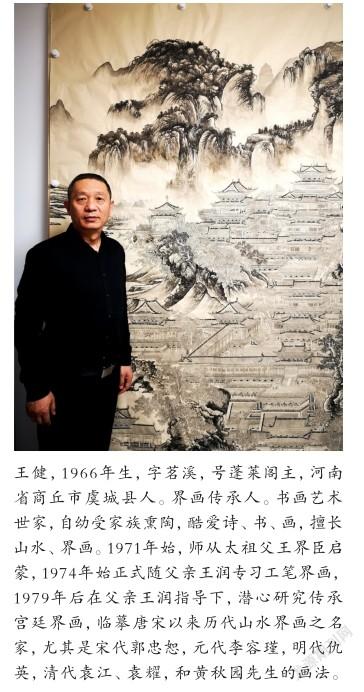

近現代擅長界畫者更少,上世紀80年代已故江西畫家黃秋園先生才被人們發現,對此潘茲先生曾評價道:"秋園先生潛研六法,山水之外,兼及它科,界畫尤為精絕,并世莫儔"。他的界畫遠宗唐宋,雍容典雅,具有很強的感染力。而自黃秋園先生之后,界畫領域幾乎再無建樹之人,令人唏噓。

魏晉到明清漫長的發展歷程中,一直受到部分文人畫家的輕視和排斥,但仍在唐宋元時期達到了藝術創作的頂峰階段,明清漸衰落,近代從事界畫創作的畫家更是鳳毛麟角。究其原因除了界畫繪制需要直尺界筆的輔助,一筆一劃皆須合乎規矩準繩,限制了部分文人畫家個人情感的自由抒發和宣泄外,文人畫家常借口把界畫與工匠、匠氣和庸俗聯系在一起,因為他們不愿用太多的時間投入到界畫創作中,不愿意受規矩約束,界畫雖遭文人冷遇,但古代繪畫理論中許多評論家一直努力地強調和提升界畫的地位和價值,《芥子園畫傳》中就說“畫中之有樓閣,字中之有九成宮、麻姑壇之精楷也。夫界畫猶禪門之戒律也,界畫洵畫家之玉律,學者之入門”。時至今日,在弘揚傳統文化的思想鼓舞下,學術界已開始多角度對古代界畫展開研究,尤其是宋元明清界畫研究頗豐,但唐宋元之前只是簡單的線索梳理。

再者,中國古代建筑多為木結構,在漫長的歷史發展中,多因天災人禍等原因,許多文獻中記載和描述的輝煌宮殿已蕩然無存,誕生于西周時期中國最早的詩歌總集《詩經》中就描繪了當時建筑的宏偉和壯觀,“如鳥斯革,如翚斯飛”,巨大的建筑像大鳥一樣張開翅膀,躍躍欲飛,讓人不禁產生無限的遐想。可是想象總是有缺憾的,存留在古代畫卷中的界畫,生動形象地為我們展現了古代建筑蹤影。

界畫是在漫長的歷史進程中,由民間工匠、畫工和文人士大夫等各方面的藝術家,共同雕琢而成的一顆璀璨的明珠,是世界上不多見的專門以建筑藝術為主要表現對象的畫種。它以準確生動的造型,工麗妙巧的筆觸,雍容典雅的風格,再現了我國民族特色的亭臺樓閣等建筑藝術,它集中國傳統藝術大成,是中國傳統藝術的百科全書。給人以美的享受。

作為上層建筑的一部分,界畫的興衰是由社會的發展變化決定的。當一個時代的社會經濟與文化興盛時它就發展,它清晰地折射出時代的國運興衰變化。

由于歷史的局限,畫家在創作時,把目光主要停留在封建帝王、地主文人、神仙,而反映樓閣的建造者勞動人民的勞動、生活的作品、十分少見,反映的面比較狹窄。另一方面,古代畫家在繼承前人優秀傳統的基礎上,對塑造形象,表現手法等方面,力求有所創新,畫出了不少富于時代精神,又有自己風格的作品。但是,縱觀古代界畫的繁衍,可以發現它在內容和形式上,都是歷代相承,缺少更多的變化。

界畫曾經是一個有爭議的畫種,又是一個有著頑強生命力的畫種,它幾度興衰,是歷史國運的晴雨表。而今天,它正受到越來越多的重視。我們相信,它必將重新開放艷麗的花朵,從事這種繪畫創作的人才也肯定會涌若明泉。