基于i-PARIHS框架提高嬰幼兒尿標本留取成功率的循證實踐研究

羅 毅,張彩鳳,胡肖銀,余卓文,閆影影,樂 潔

(1.廣州市婦女兒童醫療中心,廣東 廣州 510623;2.復旦大學附屬兒科醫院,上海 201102)

尿液檢驗是住院患者三大常規檢查之一,常用于診斷疾病、觀察療效及判定預后。尿液標本的采集及處理是尿液檢驗關鍵環節[1]。未按規定采集尿液標本會影響相關疾病診斷的及時性與準確性,導致治療過度或不足[2]。然而,由于嬰幼兒年齡小、不能自行如廁、每次尿量少和排尿不規律等原因,常導致尿液標本不能按時、準確地采集及處理。目前,臨床上針對嬰幼兒尿液標本留取方法較單一,護理人員對尿液標本的收集與處理認知不足,現有的操作規范不能很好地解決嬰幼兒尿液標本留取難題,缺乏最佳最新證據。整合式健康服務領域研究成果應用的行動促進(integrated promoting action on research implementation in health services,i-PARIHS)框架[3]是一種指導循證臨床實踐、促進理論研究結果在臨床轉化的概念框架,于臨床護理中獲得較多應用。i-PARIHS 框架主要以核心等式SI=Facn(I+R+C)表現[4]。其中,SI(successful implementation)是指證據的成功應用,Facn(facilitation)為促進(促進作為活性元素,推動證據在臨床實踐);I(innovation)為變革,指需要改變和創新的內容;R(recipient)為接受者,指希望改變的、參與整個實踐的人群;C(context)為組織環境,包括現場環境、組織機構環境和外部環境[3]。i-PARIHS 框架是指基于證據的變革被采用并整合到實踐中,個人、團隊和利益相關者都認同并積極參與變革,達成項目目標。循證實踐是一個系統的過程,i-PARIHS 框架主要聚焦實踐過程中影響因素的討論分析,最終確定循證項目的可行性。研究表明,以i-PARIHS 框架為理論指導有利于變革項目的設計、實施、推行和維持[5]。因此,本研究按照循證護理實踐步驟,檢索指南、構建循證實踐方案;在循證實踐的執行過程中,以i-PARIHS 框架為理論指導,從變革、接受者以及組織環境3 個要素及其相互之間的關系,評估提高嬰幼兒尿標本留取成功率最佳證據循證實踐方案實施的促進和障礙因素,發展有效的應對策略,促進基于最佳證據實踐的開展。

1 證據總結

1.1 確定臨床問題回顧國內外文獻,嬰幼兒存在尿液標本留取困難的問題。基于現有研究證據[2,6-11],本研究將臨床問題確定為“不能自行如廁嬰幼兒的尿液標本非侵入性采集方法的最佳證據是什么?”。

1.2 成立循證實踐小組循證實踐小組共14名成員。其中,2 名循證導師均取得了復旦大學附屬兒科醫院證據訓練營結業證書,負責對證據檢索和文獻質量評價給予方法學上的指導和質量控制;2 名科研型護士負責項目的策劃與統籌、團隊成員的培訓、最佳證據的實施與質量控制;8名臨床護士和1名護士長負責最佳證據的應用與數據采集;1 名檢驗師負責尿液標本的質量監控。14 名成員年齡23~45 歲,平均年齡(33.21±7.01)歲;工作年限2~26 年,平均工作年限(11.71±9.01)年;碩士4 名,本科10 名;副主任技師1名,主管護師9名,護師4名。

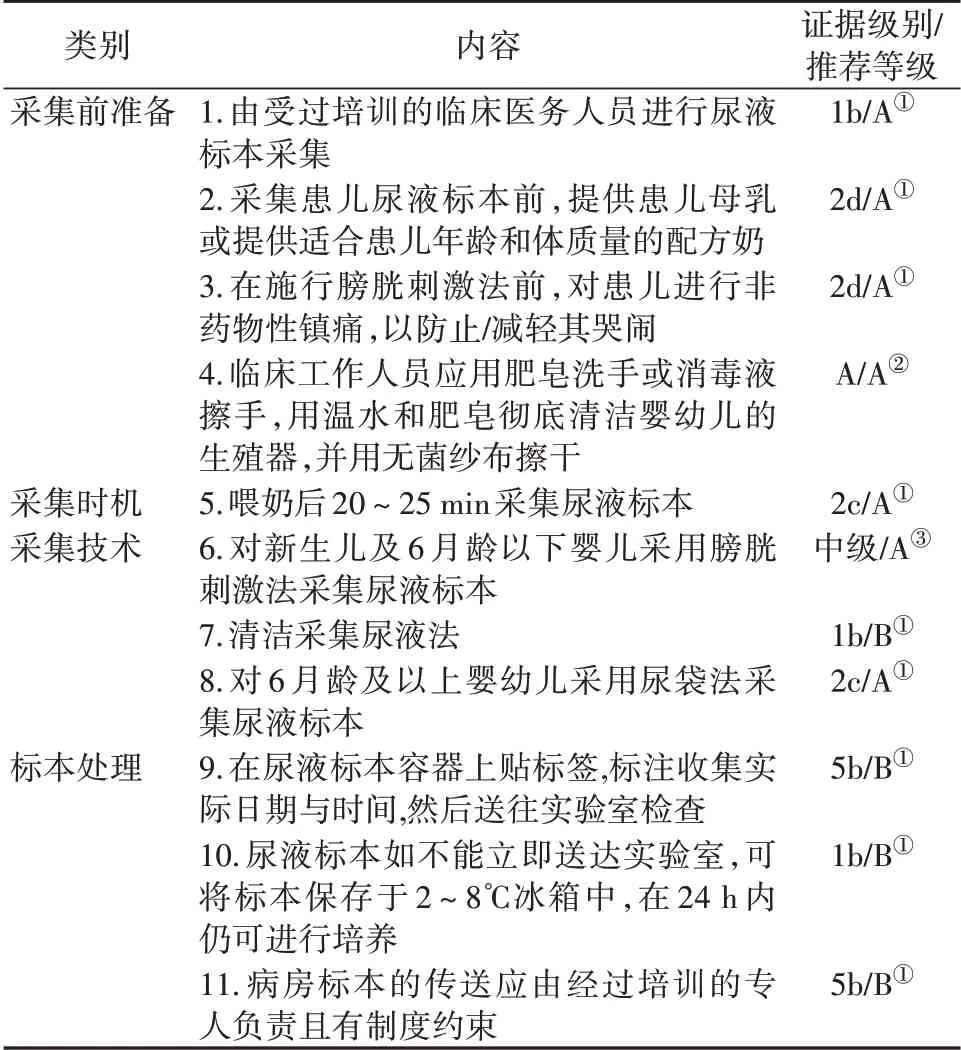

1.3 證據檢索循證小組成員前期按照PIPOST(population,intervention,professional,outcome,setting,type of evidence)程式將問題結構化并制訂檢索策略,根據證據的6S模式“由上至下”查找證據[6]。最終共納入7 篇文獻[12],其中證據總結1 篇、指南4 篇、系統評價2 篇。邀請另外4名具有碩士學歷且接受過系統規范的循證培訓,并在文獻檢索、文獻質量及證據分級評價方面具有豐富經驗的研究型護士對文獻進行質量評價及證據分級。前期研究顯示,納入的文獻整體質量高[12],7 篇予以全部納入。本研究直接應用納入文獻原有的證據級別和推薦等級,若無證據評價結果,則統一采用JBI 證據推薦級別系統(2014 版)[13]對證據進行分級、劃分推薦等級。根據證據納入原則,從證據的可行性、適宜性、證據的臨床意義和有效性4 個方面[14]進行歸納分析,最終總結了11條最佳證據,見表1。

表1 提高嬰幼兒尿標本留取成功率的最佳證據

2 證據實踐

2.1 制訂審查指標及方法2019 年4 月,循證實踐小組成員負責制訂提高嬰幼兒尿標本留取成功率最佳證據循證實踐的審查指標及方法。對最終納入的11 條最佳證據進行分析,將第7 條證據“清潔采集尿液法”、第6條證據“新生兒及6月齡以下嬰兒可采用膀胱刺激法采集尿液標本”、第8條證據“對于6月齡及以上的嬰幼兒采用尿袋法收集尿液標本”整合成2 項審查指標,確定10 項可操作、可測量的審查指標及方法,具體見表2。2019 年4 月30 日至5 月27 日,采用整群抽樣方法,選取收治于廣州市婦女兒童醫療中心呼吸科病房的46 例患兒作為提高嬰幼兒尿標本留取成功率實踐基線審查(證據應用前)的研究對象。基線審查各指標執行率見表2。

表2 提高嬰幼兒尿標本留取成功率最佳證據循證實踐的審查指標及方法

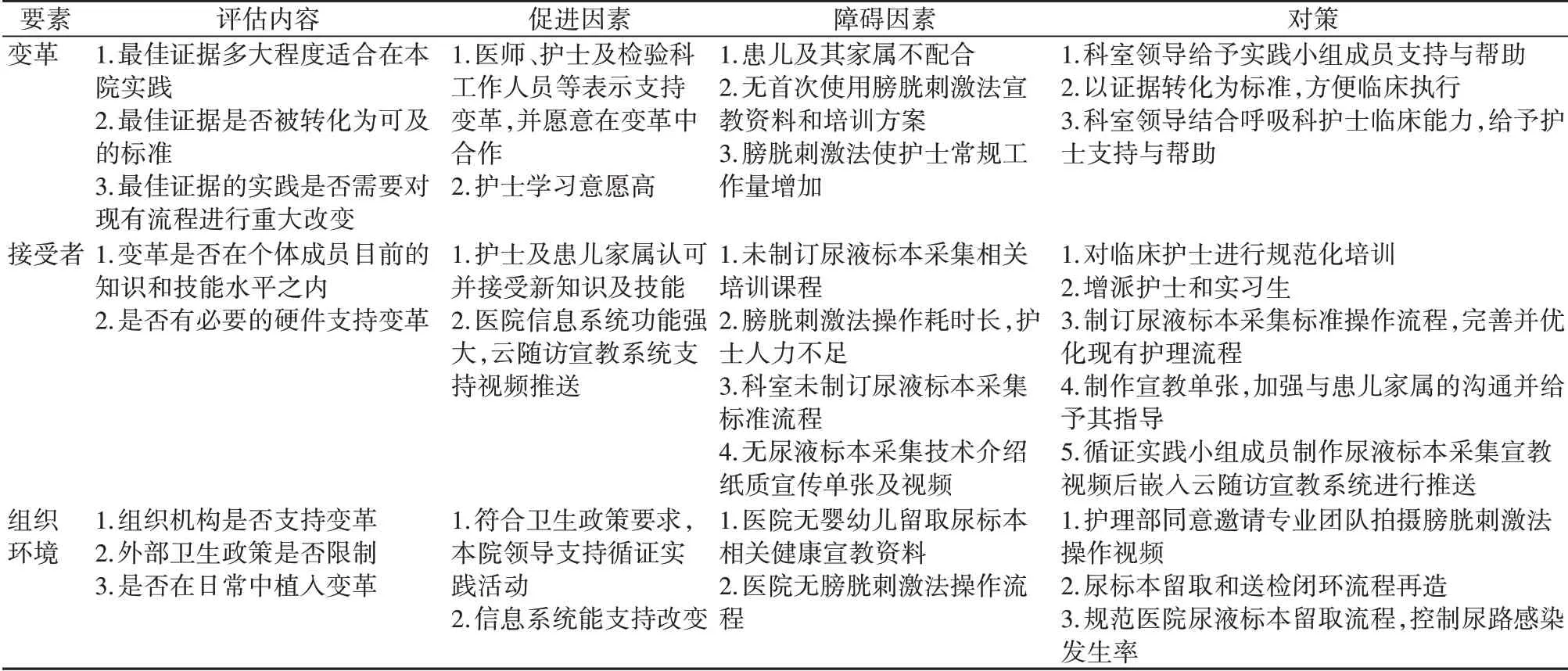

2.2 基于i-PARIHS 框架因素分析及實施干預根據基線審查結果,循證實踐小組成員在循證導師指導的基礎上進行頭腦風暴,對臨床執行率<90%的審查指標的促進和障礙因素進行評估;深入分析患兒、患兒家屬、護士、醫師、檢驗技師、循證專家等對提高嬰幼兒尿標本留取成功率的循證實踐的認知和經歷,對最佳證據擬定的實施策略觀點和意見及對最佳證據實施的認可和支持等;最后按照i-PARIHS 框架[15],從變革、接受者和組織環境3 個層面進行分析,并提出相應的改進策略。見表3。2019 年5 月28 日至7 月27 日,采用整群抽樣方法選取收治于廣州市婦女兒童醫療中心呼吸科病房的46 例患兒作為提高嬰幼兒尿標本留取成功率實踐第1 輪審查(證據轉化應用2個月后)研究對象,評估提高嬰幼兒尿標本留取成功率最佳證據循證實踐審查指標的執行情況。

表3 提高嬰幼兒尿標本留取成功率的最佳證據實踐障礙因素及促進因素分析及對策

2.3 結果第1 輪審查結果顯示,指標2、3、5、6、9 執行率分別提高至86.96%、60.87%、13.04%、23.91%、71.74%,指 標1、4、8、10 執 行 率 均>90%,分 別 為97.83%、100%、97.83%、100%,指標7 執行率降低至60.87%。

3 討論

3.1 嬰幼兒尿液標本留取現狀及難點研究表明,嬰幼兒因尿量不足而導致留尿失敗的占比為5.36%[1],反復留取尿液并使用尿袋平均次數為(2.43±0.18)至(6.78±0.87)次[16],因沒有做好采集前會陰部清潔,導致尿液標本污染率高達16%~63%[2],而反復使用尿袋導致嬰幼兒會陰部皮膚發紅發生率為7.5%[17]。喬筠等[18]的研究結果表明,采用尿袋法采集新生兒中段尿尿標本的過程中,新生兒疼痛評分量表(Neonatal Infant Pain Scal,NIPS)平均得分為(3.07±0.99)分。一方面,臨床科室資源的可及性不能滿足宣教的需求,科室甚至醫院未制訂任何尿液標本采集宣教手冊或視頻,家屬容易忘記護士口頭宣教的內容;另一方面,護士對嬰幼兒尿液標本采集方法的認知不足、未系統接受尿液標本采集常規培訓且對患兒家屬進行尿液標本采集的宣教不全面,醫護人員不能全程實時指導患兒家屬幫助患兒留取尿液標本。大部分臨床醫護人員或患兒家屬選擇尿袋法為患兒留取尿液標本,且因缺乏對患兒排尿時間的評估而容易錯過最佳的尿液標本采集時間。此外,嬰幼兒在尿液標本采集過程中因不舒適容易出現哭鬧,這直接減弱了患兒家屬輔助采集患兒尿液標本的支持力度。因此,臨床亟須針對嬰幼兒尿液標本留取難點制訂對策,以提高嬰幼兒尿液標本留取成功率。

3.2 循證證據的適宜性和可行性本研究循證實踐小組成員均接受過證據轉化方法培訓,在證據檢索上嚴格按照證據的6S 模式“由上至下”查找證據[6],且遵循循證證據優先、高質量證據優先、國內指南優先原則,納入的7 篇文獻經權威工具評價整體質量較高,提取的11條證據經JBI證據推薦級別系統(2014版)嚴格評估推薦級別較高。說明本研究提取證據的過程科學、嚴謹、規范,證據與本研究確定的臨床問題高度對應且質量較高,適合國內醫療環境。循證實踐小組成員平均工作年限為(11.71±9.01)年、中級及以上職稱占71.43%,臨床工作經驗豐富、科研能力較強。其對最終納入的11條最佳證據進行進行分析,確定10條易觀察及可測量的審查指標,并通過進行循證實踐提高嬰幼兒尿標本留取成功率。本研究循證實踐小組成員按照i-PARIHS 框架從變革、接受者和組織環境3 個層面對最佳證據實踐的障礙因素進行分析,并提出相應的改進策略。說明本研究循證證據具有較好的適宜性和可行性。

3.3 基于i-PARIHS 框架干預策略的效果表2 顯示,基線審查(證據應用前)時,4 項提高嬰幼兒尿標本留取成功率最佳證據循證實踐的審查指標執行率<90%、5 項指標的執行率為0。這說明嬰幼兒尿標本留取成功率最佳證據循證實踐的審查指標執行率較低,且與最佳證據之間存在一定差距,亟須查找原因并進行相關因素分析。與膀胱刺激法相關的證據實踐執行率為0 的可能原因包括兩點:一方面,護士對膀胱刺激法的流程及操作方法了解不多;另一方面,膀胱刺激法采集尿液標本需要暴露嬰幼兒的腹部及會陰部,容易造成家屬的不信任及抗拒。因此,證據的轉化需要本土化。本研究以i-PARIHS 框架為指導,系統、全面、科學地從變革、接受者和組織環境3 個要素(共33 個條目)[15]對提高嬰幼兒尿標本留取成功率最佳證據的循證實踐執行率<90%的指標進行逐項分析,根據評估條目結果,羅列出提高嬰幼兒尿標本留取成功率的促進因素和障礙因素,從制訂尿液標本采集流程、宣教手冊和視頻及培訓考核等多種形式開展變革,對嬰幼兒尿液標本采集前準備、采集時機、膀胱刺激采集技術、標本處理等環節進行改進并制訂提高嬰幼兒尿標本留取成功率的相關對策。表3 顯示,本院提高嬰幼兒尿標本留取成功率的最佳證據實踐的障礙因素包括以下3部分。①變革方面:變革條件不夠充分,缺乏尿液標本采集規范流程及宣教手冊或視頻。②變革接受者方面:患兒及其家屬配合程度不高,患兒家屬對尿液標本采集的知識了解不全面;護士循證意識薄弱,實施采集嬰幼兒尿液標本操作的知信行水平較低。③組織環境方面:支持嬰幼兒尿液標本采集的設施配備不夠齊全,嬰幼兒尿液標本采集的實施不夠規范。第1 輪審查(證據轉化應用2個月后)結果顯示,4 項提高嬰幼兒尿標本留取成功率最佳證據循證實踐的審查指標執行率均>90%,5 項指標執行率均有所提高。隨著循證實踐項目的開展,護士的工作思維開始植入循證理念,慢慢開始接受最新最佳證據,對嬰幼兒尿液標本采集流程有了新的認知。這提示基于i-PARIHS 框架提高嬰幼兒尿液標本留取成功率循證實踐的效果較好。值得注意的是,第1 輪審查中,指標7“護士對6 月齡及以上的嬰幼兒采用尿袋法清潔采集尿液標本”的執行率有所下降。可能與證據轉化應用后護士所在科室提高了對膀胱刺激法的重視,對尿袋法收集嬰幼兒尿液的學習和宣教力度相對來說不足有關。提示可基于i-PARIHS 框架對第1 輪審查的結果進行因素分析并進行下一輪審查,直至最佳證據的循證實踐執行率均大于90%。循證實踐是一個質量持續改進的過程,而指標實踐的障礙因素和促進因素也是隨著臨床的需求不斷發生改變。因此,醫院應加強對護士的培訓,提高嬰幼兒尿液標本留取最佳證據的執行率;通過發放宣教資料冊及播放視頻,提高患兒家屬配合程度,從被動接受到主動積極的配合;制訂嬰幼兒尿液標本采集培訓規范化流程、確定合適的傳播工具和方式,提高變革接受者對證據的信任。

4 小結

本研究按照循證護理實踐步驟,檢索指南、構建循證實踐方案,制訂循證實踐審查指標的方法系統、科學;且以i-PARIHS 框架為指導對提高嬰幼兒尿標本留取成功率最佳證據循證實踐的促進和障礙因素進行分析探討的對策能有效提升審查指標的執行率。本研究下一步將在該科室完成第2 輪審查,并根據審查結果,不斷改進以變革接受者為中心的變革措施、充分評估組織內外部環境,把證據融入臨床護理管理體系的同時,建立有效的激勵機制與反饋機制,克服障礙因素,促進證據的臨床應用。