某廠房坡道梁板開裂原因鑒定分析

李書奇,崔國芳,張仁江

(中國建筑科學研究院有限公司,北京 100013)

0 引言

近年來,我國經濟發展迅速,工業設備更新速度快,而工業廠房原結構不一定能滿足新設備的承載力要求,本文以存在梁板開裂狀況的某廠房坡道為例,闡述該類項目的原因分析鑒定。

1 工程概況

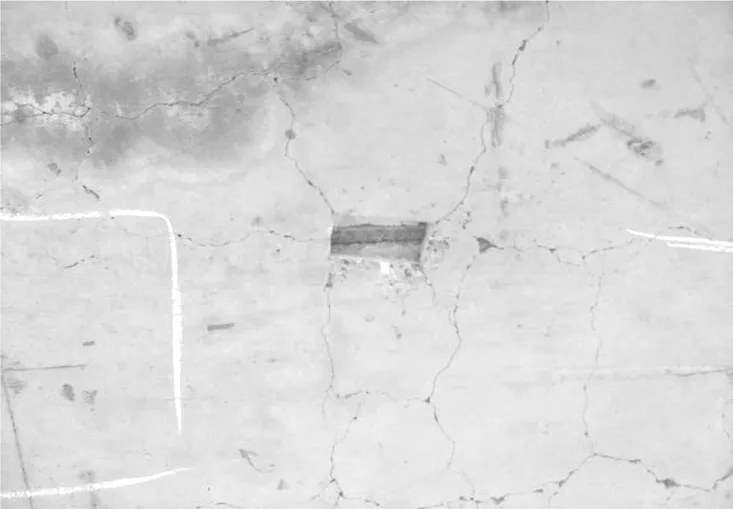

該坡道始建于 2016 年,采用鋼筋混凝土框架結構,建成投入使用后,框架梁板出現混凝土開裂、疏松脫落等狀況(見圖 1、圖 2)。

圖1 坡道外立面

圖2 坡道結構平面圖(單位:mm)

2 現場檢測情況

2.1 結構外觀現狀檢查

1)部分梁側面有多條豎向裂縫,裂縫寬度在0.05~0.1 mm,大部分裂縫在箍筋位置,局部箍筋外露。

2)部分梁端有多條正八字斜向裂縫,裂縫長0.2~0.8 m,寬 0.05~0.2 mm。

3)部分板底混凝土開裂(見圖 3)、局部有滲水痕跡,部分板底混凝土脫落、局部鋼筋外露。

圖3 板底混凝土開裂

2.2 混凝土強度檢測

采用鉆芯法對混凝土構件強度進行檢測。檢測及評定工作依據 JGJ/T 384-2016《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》[1]的有關規定進行。

混凝土強度檢測結果:所檢 30 根構件的混凝土強度在 32.3~59.3 MPa,均滿足設計 C30 混凝土的強度等級要求。

2.3 構件鋼筋配置情況抽樣檢測

對構件鋼筋配置情況進行抽樣檢測,檢測操作按JGJ/T 152-2008《混凝土中鋼筋檢測技術規程》[2]的有關規定進行。根據 GB 50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》[3],梁主筋根數應符合設計要求,箍筋間距的允許偏差為±20 mm,樓板鋼筋間距的允許偏差為±10 mm。

檢測結果:

1)所檢 20 處梁底排主筋根數均符合要求。

2)所檢 32 處梁箍筋間距均符合要求。

3)所檢 20 處板底鋼筋間距中,6 處單向板分布鋼筋間距不符合要求,受力鋼筋間距符合要求。

2.4 梁板鋼筋保護層厚度抽樣檢測

對鋼筋混凝土保護層厚度進行檢測,檢測操作按 JGJ/T 152-2008《混凝土中鋼筋檢測技術規程》的有關規定進行。依據 GB 50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》要求,梁構件鋼筋保護層厚度的允許偏差為+10 mm、-7 mm,板構件鋼筋保護層厚度的允許偏差為+8 mm、-5 mm。

檢測結果:

1)所檢 22 根梁共 132 處梁鋼筋保護層厚度中,94 處不符合要求(其中 92 處偏小)。

2)所檢 10 塊板共 60 處板底鋼筋保護層厚度中,6 處不符合要求。

2.5 構件截面尺寸檢測

對構件截面尺寸進行抽樣檢測,依據 GB 50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》,梁、板的尺寸偏差允許值為+10 mm、-5 mm。

構件截面尺寸檢測結果:所檢 29 根梁、板構件的 48 處截面尺寸均符合要求。

2.6 梁板變形情況抽樣檢測

對梁板變形情況進行抽樣檢測,檢測操作依據 JGJ 8-2016《建筑變形測量規范》[4]的有關規定進行。依據 GB 50010-2010《混凝土結構設計規范》(2015 年版)[5]的規定,梁板構件的撓度限值為l0/200,l0為計算跨度。

梁板變形情況抽樣檢測結果:所檢 20 根梁、10 塊板的撓度均符合要求。

現場檢測結果表明,梁板存在明顯開裂狀況,部分單向板分布鋼筋間距偏大,部分梁板鋼筋保護層厚度偏小,其余檢測項目符合要求。在現場檢測結果的基礎上,進行結構承載力驗算。

3 設計工況下結構承載力驗算

3.1 參數選取

1)梁加密區箍筋間距取 100 mm,非加密區箍筋間距取 150 mm。

2)梁縱向受力鋼筋的保護層厚度取 30 mm,板底受力鋼筋的保護層厚度取 15 mm。

3)溫度荷載。該結構采用伸縮縫等構造措施,來減少溫度作用對構件影響,伸縮縫間距 47.2 m,滿足現澆框架最大 55 m 的規范限值,符合規范要求。故復核原設計圖紙及模型時不考慮溫度荷載計算。

4)樓面等效均布活荷載依據設計圖紙取 50 kN/m2。

3.2 驗算結果

1)原設計梁板縱向鋼筋、箍筋配筋面積均滿足計算要求。

2)梁撓度計算均滿足規范要求。

3)樓板裂縫驗算結果均滿足規范要求,計算結果均<0.3 mm 的規范限值。

設計工況下結構承載力驗算結果表明,梁板存在的開裂狀況與原設計無關;排除設計原因后,進行實際工況下結構承載力的驗算。

4 使用環境與使用荷載檢查

1)對使用環境進行調查,未發現存在造成混凝土開裂疏松的使用環境因素。

2)根據現場調查及使用車輛資料,該工程實際使用的最大重量貨車為 QJ125T 陽極車,實際總重約為 50 t,單個輪壓換算成等效均布活荷載約為 88 kN/m2,超過設計圖紙中等效均布活荷載最大值 50 kN/m2。

5 實際工況下結構承載力驗算

5.1 參數選取

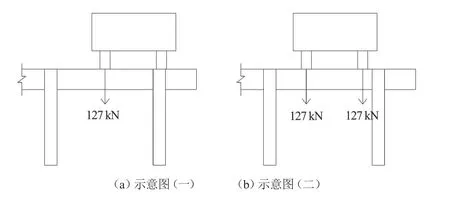

1)拖車荷載。依據現場調查和車輛資料,現場拖車重量為 50 t=50 000 kg=500 kN,相應單個后輪輪壓取 98 kN,考慮動力系數 1.3 后,后輪集中荷載取 127 kN。

2)梁、板構件計算方法。輪壓作為集中荷載,在梁構件上的最不利位置可以確定,并計算出構件內力,故按實際使用條件計算時,采用集中荷載布置在梁構件之上,避免對梁構件采用“等效均布活荷載”這種前期估算的方法。對于板驗算時,仍采用等效均布活荷載的方法,按板跨中彎矩等效的原則,127 kN 集中荷載換算成等效均布活荷載= 88 kN/m2。依據 GB 50010-2010《混凝土結構設計規范》(2015 年版)5.4.2 條,對直接承受動力荷載的構件(平臺板),不應采用塑性內力重分布的方法(彎矩調幅法),應采用彈性方法計算。

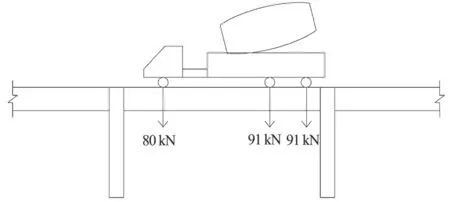

3)軸距及輪距。依據車輛資料,拖車輪距取 2.25 m,混凝土料車后軸軸距取 1.35 m。

4)數量。1 臺。彎矩和剪力效應不利位置如圖 4 及圖 5(a)、(b)所示。

圖4 縱向次梁荷載布置示意圖

圖5 橫梁荷載布置圖

5)樓面活荷載考慮少量人員和雜物,取 0.5 kN/m2參與組合。

5.2 驗算結果

1)梁截面抗剪、抗彎承載力均滿足規范要求。

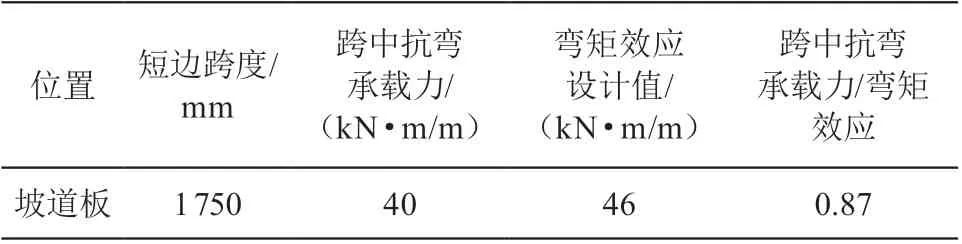

2)坡道板跨中截面抗彎承載力不滿足規范要求,抗彎承載力與彎矩效應之比為 0.87。

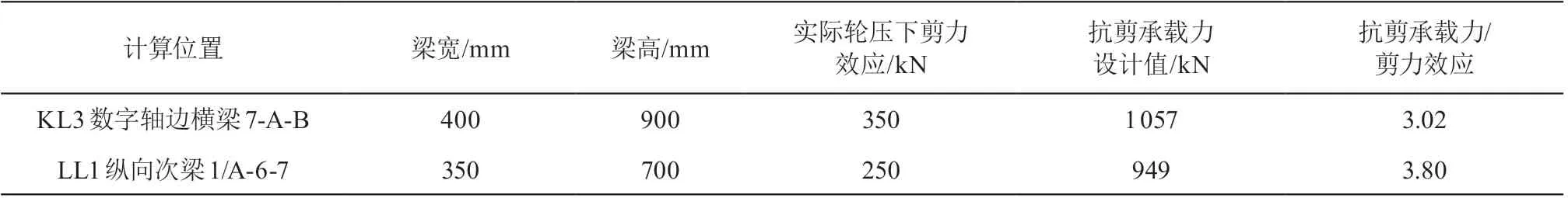

3)板抗沖切驗算等均滿足規范要求。部分驗算結果如表 1~表 2 所示。

表1 實際工況下梁構件抗剪承載力計算結果

表2 實際工況下板構件抗彎承載力計算結果

6 原因分析及處理建議

1)坡道板混凝土疏松開裂主要原因為使用荷載偏大,超過設計荷載;部分樓板分布鋼筋間距偏大也對混凝土疏松開裂有不利影響。

2)梁混凝土開裂主要原因為鋼筋保護層厚度偏小及混凝土自身收縮,與施工質量偏差和施工控制措施不到位有關;使用荷載偏大對梁端斜裂縫的發展也有不利影響。

3)建議對承載力不滿足要求的坡道板進行加固處理;對梁上裂縫進行封閉處理,并對出現梁端斜裂縫的梁進行補強加固;對梁板露筋部位進行除銹及修復處理。

7 結語

本文從實體檢測及承載力驗算兩方面入手,比較原設計工況及實際工況下結構承載力驗算的結果,分析得出坡道梁板開裂的原因,為梁板后續處理提供依據。文中坡道的使用環境相對簡單,工業建筑中經常有較為復雜的環境因素(溫度、有害物質等),需要相關從業人員綜合考慮各種因素進行鑒定及判斷。Q