支付結算型信息網絡犯罪幫助行為的法律適用

李先民

摘 要:支付結算型信息網絡犯罪幫助行為的法律適用應當從參與時間點、轉移資金性質、具體幫助行為、參與心態四個維度進行判斷。實施支付結算型信息網絡犯罪幫助行為,達到情節嚴重標準的,原則上在“明知”的有責情況下均應當構成幫助信息網絡犯罪活動罪,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰;事先通謀的,均應構成上游犯罪的共犯;既遂后參與的,根據轉移資金性質、具體幫助行為的不同構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪或幫助信息網絡犯罪活動罪;既遂前參與的,根據參與心態不同構成上游犯罪共犯或幫助信息網絡犯罪活動罪。

關鍵詞:支付結算 網絡犯罪幫助行為 幫助信息網絡犯罪活動罪 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

一、支付結算型信息網絡犯罪幫助行為罪名認定中的爭議

[基本案情]呼某某、胡某2(另案處理)得知為跨境網絡賭博公司提供賬戶、進行支付結算服務可以賺取傭金,為謀取不法利益,2019年以來,呼某某等人拉攏王某某、宋某某、林某某、胡某1等人從事該行為。其中,王某某、宋某某、林某某在明知是為跨境賭博網站提供支付結算服務的情況下,仍提供銀行卡、支付寶收款碼等工具為該網絡賭博平臺提供收錢、轉賬等交易支付結算服務;胡某1在收到第二筆500元好處費時,得知自己提供的銀行卡和支付寶收款碼用于為跨境網絡賭博平臺提供支付結算服務,仍然讓宋某某使用。

本文案例的爭議集中在上游犯罪、幫助信息網絡犯罪活動罪(以下簡稱“幫信罪”)與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下簡稱“掩隱罪”)之間的界分。公訴機關認為被告人王某某、宋某某、林某某的行為符合2020年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》第4條第2款的規定,其支付結算行為可以評價為開設賭場罪的幫助行為;被告人胡某1系收到第二筆好處費后,得知自己提供的銀行卡和支付寶收款碼用于為跨境網絡賭博平臺提供支付結算服務,符合《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第10條第2款的規定,該支付結算行為可以作為掩隱罪的行為進行評價。但法院卻以“四被告人主觀上雖明知系賭博資金,客觀上為跑分提供了幫助,但未與賭博平臺進行共謀,達不到構成開設賭場共犯的認知程度”和“我國刑法分別設立了掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網絡犯罪活動罪,二者在提供支付結算方面存在競合,但幫助信息網絡犯罪活動罪特別強調了信息網絡”兩觀點為由,認為均構成幫信罪。

歸納起來,支付結算型信息網絡犯罪幫助行為法律適用爭議既來自于法律、司法解釋的規定競合,也來自于實踐中對法律、司法解釋的理解和證據層面采信規則的差異。

二、支付結算型信息網絡犯罪幫助行為法律適用爭議焦點的厘清

(一)各罪名參與人違法行為的差異

支付結算型信息網絡犯罪幫助犯的違法行為包括提供支付銀行卡、幫助信息網絡犯罪進行線上轉賬等,行為人參與時間點、轉移資金性質、幫助行為上的差異對案件定性產生不同影響。

1.參與時間點差異對案件的影響。實踐中,對于上游犯罪共犯和掩隱罪,在無事先通謀的情況下,一般是以上游犯罪是否既遂作為行為區分標準。掩隱罪本質上是作為其上游犯罪的事后幫助犯,其成立的條件是上游犯罪已經既遂,因此可以肯定的是,在事先沒有通謀的情況下,僅有既遂后參與的行為符合掩隱罪的構成要件,反之事先、事中參與的,則不符合掩隱罪的構成要件。本文案例中,行為人未事先通謀,均系事先或者事中參與,顯然不符合掩隱罪的構成要件。

對于幫信罪的性質,學界存在較大爭議,有觀點認為幫信罪屬于幫助行為的正犯化[1],也有觀點認為是“幫助犯的量刑規則”[2],但無論哪種觀點在實踐運用中都不影響其系幫助犯的性質,而幫信罪的幫助行為從法律規定來看既可以包括“收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶”等正犯的預備或者實行行為,也可以包括“為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的”等事后幫助行為,因此正犯是否既遂并不影響幫信罪的認定。

2.轉移資金性質差異對案件的影響。掩隱罪轉移的資金系“犯罪所得及其收益”,“犯罪所得”是指通過犯罪直接得到的贓款、贓物。[3]但偽造的貨幣、制造的毒品、行賄所用的財物、賭資本身,都不屬于本罪的贓物。[4]例如本文案例中,為網絡開設賭場進行支付結算的對象,完全有可能是賭資,在沒有查明系“贓款、贓物”的情況下,也不能認定為掩隱罪。而如果確定系開設賭場的抽頭等犯罪所得的,則可以認定為掩隱罪。

而幫信罪所稱的支付結算包括“資金轉移服務”即貨幣給付及其資金清算的行為。[5]因此幫信罪的支付結算對象較為寬泛,任何對正犯提供幫助的支付結算都可以評價為本罪,其中不僅包括“贓款、贓物”也包括“賭資、行賄的財物”等。上游犯罪共犯的支付結算對象也同樣如此。

3.幫助行為差異對案件的影響。行為人提供銀行卡用于流轉資金(轉賬、套現、取現)的,其本質是為他人利用信息網絡犯罪活動進行資金支付結算提供幫助。但單純提供銀行卡的行為,并不足以對資金來源、去向起到掩飾、隱瞞的效果。[6]因此在實踐中常見的單純提供銀行卡、支付結算賬戶的行為可以評價為上游犯罪共犯、幫信罪的幫助行為,但無法評價為掩隱罪的“掩飾、隱瞞”行為。例如,在本文案例中,行為人若僅提供銀行卡、支付寶收款碼等工具,而未實施轉賬、刷臉等實際操作行為的,則難以認為其具有“掩飾、隱瞞”行為,故不能認定為掩隱罪。

(二)各罪名參與人參與心態的差異

對支付結算型信息網絡犯罪幫助行為法律適用進行準確認定,還需要厘清行為人參與心態的差異。對于參與人既遂前未“通謀”而參與和參與人既遂后參與轉移“贓款”且“可以評價為掩飾、隱瞞行為”的兩種情況,區分其為上游犯罪共犯、掩隱罪或幫信罪的主要依據應當為參與心態,即“明知”內容。

1.“明知他人利用信息網絡實施犯罪”中信息網絡犯罪系概括性“明知”。根據刑法第287條之二規定,幫信罪以“明知他人利用信息網絡實施犯罪”為要件,“他人利用信息網絡實施犯罪”是“明知”的內容。需要強調的是,行為人只要“明知”幫助對象在行為上是符合犯罪客觀方面的行為要件即可。[7]其次,所有利用信息網絡實施的犯罪均應歸于其所“明知”的犯罪范疇之中,其中包括網絡詐騙、網絡賭博等常見犯罪,亦包括例如組織賣淫、非法經營、販賣毒品等利用信息網絡作為手段實施的犯罪。可以說利用網絡作為手段實施我國刑法分則所規定的一切罪名,均可以適用幫信罪,其也符合“需要根據情況的變化及時研究調整刑法懲處網絡犯罪的策略”[8]的立法本意。

綜上,筆者認為幫信罪的“明知”系概括性的“明知”,從主觀方面看,任意“他人利用信息網絡實施”的犯罪均可以作為其構成要件,也就是說不論是詐騙罪、開設賭場罪、掩隱罪,只要利用信息網絡實施,均可以認定為該罪的上游犯罪,支付結算型信息網絡犯罪幫助犯的行為符合幫信罪構成要件的,均可以認定為幫信罪。本文案例中,四名被告人“明知是為跨境賭博網站提供支付結算服務”被“他人利用信息網絡實施”包含,符合幫信罪的構成要件。

2.參與心態“明知”的差異應當作為上游犯罪共犯與掩隱罪、幫信罪主觀方面的區分標準。首先,支付結算型信息網絡犯罪幫助犯“事先通謀”的行為均應當進一步評價為上游犯罪的共犯。所有“通謀”的成立條件低于“共謀”的成立條件,“通謀只是要求參與人讓正犯者知道自己事后會實施相關行為即可”[9],事先通謀使得參與人與上游犯罪正犯的犯罪行為在心理上存在因果性,成立事先通謀的參與人必然對上游犯罪正犯的行為能夠達到“明知”程度。

同理“明知”的成立條件要低于“通謀”的成立條件。實踐中一般認為“明知”包括“知道或者應當知道”,當然“此處的‘應當知道’并不是不同于‘知道’的認識程度,而是證明‘知道’的推定手段”[10]。“明知”并不要求參與人對上游犯罪正犯的犯罪行為存在激勵或者促進作用,只要求參與人對上游犯罪正犯的犯罪行為具有一定程度的認知,而認知程度的差異性影響著主觀方面的認定。

可以看出“共謀”“通謀”“明知”之間是包含與被包含的關系。實踐中,支付結算型信息網絡犯罪幫助犯與電信詐騙中經常存在的“車手”(電信詐騙犯罪中的專門取款人,他們經常在夜間騎著摩托車輾轉在各個ATM機取款,俗稱“車手”)等取款行為差異較大,“車手”取款行為完全可以從“應當知道”的角度推定參與人的主觀明知,但信息網絡犯罪幫助犯的支付結算行為更為中立,一般僅需要在電腦、手機上進行單純的轉賬交易即可完成,參與人的主觀認知內容較為寬泛,存在著無法對具體犯罪行為、犯罪方式、犯罪種類認知的情況。參與人可能與上游犯罪行為人未曾謀面甚至隔著數個層級,例如,實施電信詐騙的A聯系境外專業“水房”(上游犯罪資金進行洗白的犯罪團伙的俗稱)行為人B進行支付結算,而B將該業務分包給位于國內某城市的C,C在網上通過發布招聘廣告的方式聯系了從未參與電信詐騙的D,在BCD三人未明確對資金來源進行交流的情況下,如果武斷地依靠上游犯罪正犯的客觀行為推定D對上游犯罪“應當知道”難以被公眾接受,而且與“知道”或“應當知道”認知程度一致的“明知”的認定原則相違背。

綜上,在事先沒有通謀的情況下,筆者認為應當從參與心態即“明知”的認知程度差異性上對三種情況進行區分。在支付結算型信息網絡犯罪幫助犯的范疇內,幫信罪的主觀認知最為廣泛,只要明知上游系“利用網絡實施犯罪”即可,而上游犯罪共犯的主觀認知需要更為準確,需要對上游犯罪有一定的知悉,需要達到“可能是上游犯罪”的“明知”程度。[11]而掩隱罪明知內容與兩者不同,需要明知或者明知“可能”是“犯罪所得及其產生的收益”。同時,從“應當知道”的證據采信出發,上游犯罪共犯的主觀“明知”推定要求最為嚴苛,掩隱罪次之,幫信罪的主觀“明知”推定可以相對放寬。

三、支付結算型信息網絡犯罪幫助行為罪名的認定

(一)判斷的維度和罪名認定的流程

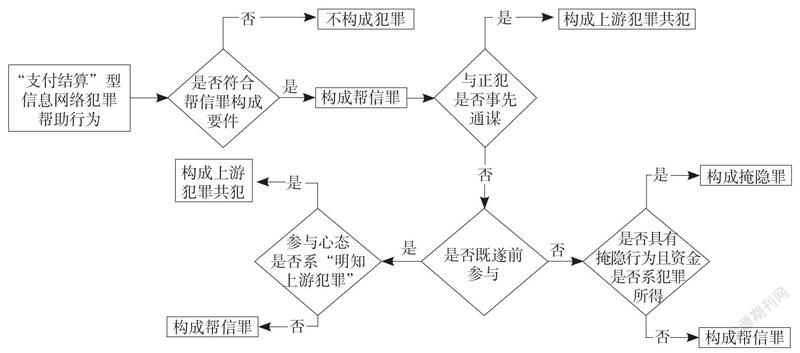

支付結算型信息網絡犯罪幫助行為的法律適用應當從參與時間點、轉移資金性質、具體幫助行為、參與心態四個維度進行判斷。筆者認為,該類案件的法律適用步驟如下:第一,對于支付結算型信息網絡犯罪幫助行為,達到情節嚴重標準的,在“明知”的有責情況下構成幫信罪,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰;第二,與上游犯罪有“事先通謀”的,均應當構成上游犯罪的共犯;第三,上游犯罪共犯與掩隱罪在該范疇內系對立關系,既遂前參與行為不構成掩隱罪,既遂后參與行為不構成上游犯罪共犯;第四,既遂后參與的,“轉移資金不是犯罪所得及其收益”或者“無法評價為掩飾、隱瞞行為的”不構成掩隱罪;第五,參與人既遂前未“通謀”而參與,參與心態系“明知上游犯罪(包括知道或應當知道)”則構成上游犯罪共犯;第六,參與人既遂后參與轉移“贓款”且“可以評價為掩飾、隱瞞行為”,參與心態系“明知贓款、贓物”的,則構成掩隱罪。(詳見下圖)

(二)幫助犯抽象事實認識錯誤的定性

抽象的事實認識錯誤是指“行為人所認識的事實與現實所發生的事實,分別屬于不同的構成要件的情形”[12]。幫助犯抽象的事實認識錯誤是支付結算型信息網絡犯罪幫助行為法律適用的另一難點,例如實踐中存在參與人認為是幫助“開設賭場”進行支付結算,但實際是為“詐騙”進行支付結算,或者參與人認為是幫助“詐騙”進行支付結算,但實際是為“開設賭場”進行支付結算的情況。開設賭場罪與詐騙罪構成要件相異,按照法定符合說,參與人無論是在構成要件還是在實行行為上都沒有一致之處,所以對于正犯的結果,不能說具有故意。[13]但是這種情況不進行處理顯然是不合理的。此時,幫信罪與開設賭場罪的支付結算幫助犯、幫信罪與詐騙罪的支付結算幫助犯在故意上有部分重合之處,因此可以將上述支付結算型信息網絡犯罪幫助行為抽象事實認識錯誤的情況以幫信罪定罪處罰。

[1] 參見車浩:《刑事立法的法教義學反思——基于〈刑法修正案(九)〉的分析》,《法學》2015年第10期。

[2] 張明楷:《論幫助信息網絡犯罪活動罪》,《政治與法律》2016年第2期。

[3] 參見陸建紅:《刑法分則“明知”構成要件適用研究——以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪為視角》,《法律適用》2016年第2期。

[4] 參見張明楷:《掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的構成要件》,《民主與法制》2021年第43期。

[5] 參見1997年《中國人民銀行支付結算辦法》第3條。

[6] 參見任留存:《為電信詐騙犯罪提供銀行卡的刑事認定》,《中國檢察官》2021年第14期。

[7] 參見黎宏:《論“幫助信息網絡犯罪活動罪”的性質及其適用》,《法律適用》2017年第21期。

[8] 全國人大常委會法工委刑法室:《〈中華人民共和國刑法修正案(九)〉釋解與適用》,人民法院出版社2015年版,第164頁。

[9] 同前注[2]。

[10] 陳興良:《“應當知道”的刑法界說》,《法學》 2005年第7期。

[11] 參見周光權:《明知與刑事推定》,《現代法學》2009年第2期。

[12] 張明楷:《刑法學》,法律出版社2016年版,第277頁。

[13] 參見黎宏:《日本刑法精義》,法律出版社2008年版,第194頁。