《中國評論》典籍譯介研究

——以湛約翰古詩英譯為例

李紅綠

(懷化學院外國語學院,湖南 懷化 418008)

1872 年,英文期刊《中國評論》在香港創刊。該刊對典籍譯介頗為重視,刊載了大量的典籍譯介專文,推動了英國專業漢學的形成和發展。已有不少學者對《中國評論》進行過研究,如黃文江、王國強對《中國評論》的漢學成就及其在西方漢學史上的地位進行了研究和論述[1];段懷清、周莉玲對《中國評論》的文學典籍譯介進行了研究,論述了《中國評論》在晚清中英文學交流中的貢獻和價值[2];張營林以《中國評論》刊載的中國古典小說譯文為研究對象,探討了西方中國小說譯者的譯介策略、選本標準等問題[3]。本文擬對《中國評論》典籍譯介進行梳理,并以來華傳教士湛約翰(John Chalmers)的古詩英譯為例探討早期《中國評論》典籍譯介的特點及其對英國漢學的影響。

一、《中國評論》典籍譯介成就

《中國評論》譯介了大量的中國典籍,刊載了中國文學典籍、哲學典籍、史學典籍、法學典籍等不同類型的典籍譯文,共計譯介各類典籍80 余種,典籍譯介成果之多為19 世紀同期英文期刊所不及。相比而言,《中國評論》文學典籍譯介成果最為突出,在中國古典詩歌、小說、戲曲等各個領域都有大量譯介。

在古典詩歌領域,譯介的內容主要包括《詩經》、《楚辭》、北朝民歌、唐詩、宋詞等。來華外交官莊延齡(E.H.Parker) 與湛約翰是在《中國評論》上刊載漢詩譯文最多的兩位譯者。莊延齡譯介的古典漢詩包括《詩經》十五國風中前74 首民謠,《離騷》全譯,唐代詩人魏徵、陳子昂、張九齡、孟郊、杜甫、儲光羲等人的詩歌19 首,共計翻譯94篇古典漢詩。莊延齡以V.W.X.署名譯介的《詩經》譯文是繼理雅各《詩經》英譯本之后較早譯介《詩經》的譯文之一,其《離騷》譯文、部分唐詩譯文則是英語世界首次譯介,具有開拓性意義。湛約翰古典漢詩英譯主要涉及杜甫的《奉贈韋左丞丈二十二韻》、李白的《西岳云臺歌送丹邱子》、潘岳的《射雉賦》、韓愈的《履霜操》和《江漢一首答孟郊》等。他的《射雉賦》譯文是中國賦體詩在英語世界的首次譯介。

在小說領域和戲曲領域,以阿連壁(F.R.Allen)、胡力穡(R.W.Hurst)、太羅(G.Taylor)、H.S.、艾德(E.J.Eitle)、歐森南(E.L.Oxenham)、翟理斯(H.A.Giles)、斯坦頓(Stanton) 等人的翻譯成就最為顯赫;在小說譯介方面,阿連壁翻譯了《麟兒報》 《聊齋志異》,胡力穡翻譯了《智囊補》 《東周列國志》與《今古奇觀》中的部分故事,太羅(G.Taylor) 翻譯了《笑林廣記》 和《粉妝樓》,H.S.翻譯了《水滸傳》第三至第九回的內容,艾德譯介了《漢書·藝文志》 《穆天子傳》,歐森南翻譯了《蕩寇志》,葛顯禮(H.Kopsch) 和萊格(Jas.Legge) 譯介了《東周列國志》,丁義華(E.W.Thwing) 翻譯了《好逑傳》,翟理斯翻譯了《鏡花緣》第十至第十四回的內容,鄧羅(C.H.B.Taylor) 譯介了《三國演義》 中的部分章節,阿查立(C.Alabaster) 翻譯了《兒女英雄傳》,巴爾福(F.H.Balfour) 翻譯了《品花寶鑒》;在戲曲領域,菲女士(Miss L.M.Fay) 譯介了《琵琶記》,司登德(G.C.Stent) 譯介了《雙釘案》和《四郎探母》,斯坦頓(Stanton) 翻譯了《柳絲琴》和《金葉菊》。

哲學和史學典籍譯介同樣成就斐然。湛約翰節譯了朱熹的《性理大全》,巴爾福翻譯了《淮南子》及道家經典《陰符經》,艾約瑟(Joseph Edkins) 翻譯了《易經》,嘎伯冷茲(G.Von Der Gabelent) 翻譯了《莊子》的部分內容,翟理斯、麥可拉嘎(D.J.Maclagan) 與金斯密(T.W.Kingsimill) 均翻譯了《道德經》;史學典籍譯介方面,X.Z.摘譯了《三國志》,葛路耐(W.P.Greoneveldt) 翻譯了《元史》中的部分章節,阿恩德翻譯了《列女傳》與《孫息壘蛋諫晉靈公》等。

中國法學典籍與刑法案例譯介是《中國評論》最有特色的漢學成就之一。代表性譯者有哲美森(G.Jamieson)、翟理斯、阿查立等人。哲美森翻譯了《大清律例》 《刑案匯覽》及一部中國法律案例集,是這一時期中國法學典籍譯介成果最為豐碩的譯者。翟理斯翻譯了《洗冤錄》,阿查立翻譯了《中國的繼承法》,阿靈頓(J.C.Arlington) 翻譯了《中國家庭法》,阿拉巴德(E.Alabaster) 翻譯了中國古代的刑法案例。這些法學典籍譯文推動了中國古典法學的西傳。

二、湛約翰的古詩英譯策略與方法

古典詩歌對文本形式和思想內容兩個方面都頗為重視,是早期譯者最為棘手、最難翻譯的典籍。考察古典詩歌譯本可以揭示西方早期譯者典籍翻譯策略的運用特征。湛約翰是《中國評論》時期詩歌譯介的代表性譯者。他在《中國評論》上刊載了李白、杜甫、韓愈等唐代詩人詩作的譯文,其翻譯技法的運用整體上體現了早期《中國評論》西方譯者的典籍翻譯水平。下面以他翻譯的韓愈和李白詩歌為例說明他使用翻譯策略和方法的特點。

(一) 韓愈詩歌翻譯:直譯、創譯與譯介相結合

湛約翰在《中國評論》上發表了大量的韓愈詩歌譯文,稱得上是19 世紀末系統譯介韓愈詩作的第一人。他翻譯的韓詩《履霜操》和《江漢一首答孟郊》均采取直譯、創譯等不同類型的譯法:

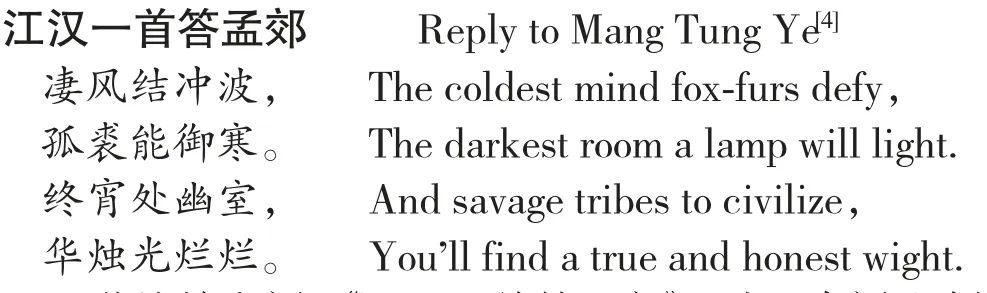

湛約翰翻譯《江漢一首答孟郊》時以直譯和創譯為主,沒有對該詩的創作背景、詩歌主題等進行介紹,僅提供了譯文。部分詩行他采用直譯,如將“孤裘能御寒”翻譯成“The coldest mind fox-furs defy”(狐裘可以給人驅逐嚴寒);部分詩行他刪除不譯,但隨即進行創造性補譯,如“凄風結沖波”“終宵處幽室”刪除不譯,后以創譯的方式增加兩行詩進行了彌補:“savage tribes to civilize”(教化夷蠻),“You'll find a true and honest wight”(可以找到忠信之人)。

以上兩個譯本主要采取直譯和創譯相結合的方式完成。除此之外,湛約翰還采用翻譯、論述與介紹相結合的方式,對韓愈的家庭背景、人生際遇、詩歌特點、代表性詩作進行了譯介。1872 年,他以《韓文公》 (Hah Wan-kung) 為題在《中國評論》第1 卷第5、6 期上發表了兩篇長達萬余言的長文,集中譯介韓詩13 首,在當時產生了廣泛影響。

(二) 李白歌行體詩的翻譯:直譯與創造性釋譯相結合

湛約翰采取直譯、直譯加注釋、對比闡釋與創造性重塑的方式翻譯了李白的歌行體詩《西岳云臺歌送丹丘子》。歌行體詩是初唐時期在樂府詩的基礎上發展起來的詩體形式。南朝時期,鮑照模擬和學習樂府,消化吸收和熔鑄創造,自創格調,發展了七言詩,為唐代歌行體詩的形成和發展奠定了基礎。與樂府詩相比,歌行體詩多以第一人稱敘述,故在情感的抒發上較之以第三人稱敘述的樂府詩更加深刻,呈現出個性化、文人化的寫作特點。歌行體詩以七言為主,但也采用五言、雜言等詩體形式,富于變化,音節、格律比較自由。唐代的歌行詩體在標題中經常可以看到“歌”“行”“吟”等字樣,是一類可以配樂歌唱的詩歌體裁。因七言更適于演唱,所以歌行詩體以七言為主,雜以三言、五言句。歌行體詩在唐代的興起與唐代的唱詩風氣有關。唐代唱詩成風,歌曲盛行,音樂門類繁多,除了前朝遺曲,少數民族樂曲,還有當朝創作的新曲。唐宣宗《吊白居易》之詩更是反映了唐朝音樂之盛:“童子解吟《長恨》曲,胡兒能唱《琵琶》篇。”[5]在這樣的音樂氛圍中,歌行體詩得到了空前的發展,成了唐朝社會廣為流行的歌謠之一。李白的《長干行》《長相思》,杜甫的《麗人行》 《兵車行》,王維的《渭城曲》 《洛陽女兒行》,白居易的《長恨歌》《琵琶行》等都是其中的名篇。

湛約翰在翻譯李白的《西岳云臺歌送丹丘子》一詩時,注意到原詩的歌謠屬性。他將原詩標題直譯成“歌”(Song),并在譯文標題下附加注釋,對原詩的體裁進行說明:“一位仰慕司各特先生的詩友邀我翻譯下面這首歌(song)。這是一位著名詩人寫給知心朋友的歌(song)。為了再現原作的韻律,我增譯了一些內容,用斜體標示”[4]。湛約翰將此詩解讀為適于配樂歌唱的歌“song”,而非普通的詩,說明他對歌行體詩的特征有較充分的認知。基于這種認識,在翻譯的過程中,他采用英詩民謠詩體形式對原詩的詩體形式進行了改造,將原詩二十二行譯成了四十八行,分成四個詩節,每個詩節十二行,使原詩詩體形式符合英詩規范。每一行詩,他以英詩民謠常用的抑揚格四音步譯成,每兩行詩采用英詩“couplet”的雙韻體形式,即aabbcc 的押韻形式:

李白個性俊逸奔放,生性浪漫不羈,其歌行體詩作切合個性特征,常打破詩歌創作固有之格式,變化多端,為詩歌成就中最絢麗的一部分。明朝詩論家胡應麟在《詩藪》 中云:“歌行之暢,必由才氣”,“李、杜之才,不盡于古詩而盡于歌行”[6]1-58。《西岳云臺歌送丹丘子》是李白贈予友人元丹丘的歌行詩。全詩二十二行,押韻方式比較特別,前十二行沒有換韻,采用aaba 的押韻方式,第十三行至第十六行換韻后單行不押韻、雙行押韻,第十七、十八行換新韻后押韻,最后四行又換回至前十二韻,押韻方式依然是aaba。整首詩節奏、韻律靈活多變,不拘泥于固定的格律,將壯麗的山水、優美的神話以及對友人的贊美巧妙結合在一起,既有崢嶸之山岳、奔騰之大河、奇幻之仙境,也有深切之友情,要將該詩翻譯成英語實屬不易。

湛約翰在翻譯此詩時采取了較為靈活的策略和方法。一方面,他根據英語民謠的特點從中西詩歌不同詩體特征的對比出發,運用適當的格律對原詩的韻律進行重塑,以提高譯文的音樂性,再現原詩的歌行體特征。另一方面,他通過增譯、附加注釋等方式盡量保留原詩中的意象,以再現原詩飄逸浪漫之詩境。上面的譯文是湛約翰《西岳云臺歌送丹丘子》譯文的第一個詩節,共十二行,第一、二行的“West”與“breast”,第三、四行“height”與“might”,第五、六行的“course”與“source”均構成了雙行體押韻形式。雙韻體一直是西方詩歌的一種主要韻律結構單位,英國14 世紀著名詩人喬叟(Geoffrey Chaucer,1343—1400) 在其《坎特伯雷故事集》中開始使用這種韻律,莎士比亞十四詩體的最后兩行詩就是用雙韻體寫成。19 世紀著名詩人華茲華斯(William Wordsworth,1770—1850) 將傳統民謠體與雙韻體相結合,前四行采用傳統民謠體,后四行連續使用兩個雙韻體,創造了一種新的民謠詩體,如他的名篇《孤獨的刈麥者》[7](“The Solitary Reaper”) 就是用這種形式創作的:

華茲華斯的詩《孤獨的刈麥者》用抑揚格四音步創作,每個詩節共八行,前四行采用abcb 的押韻方式,后四行采用雙韻體押韻形式。湛約翰的譯文與華茲華斯的民謠體詩歌在格律形式上較為接近,均采用了抑揚格四音步的雙韻體形式,確保譯文節奏明晰、韻律感強、適應吟唱的民謠風格,其譯法延續了西方早期典籍譯者以西釋中的適應策略。

除了再現原詩的歌謠特征,湛約翰在保留原詩意境方面也是煞費苦心,這一點從他增譯的詩行數和對原詩神話的處理可以看出來。原詩僅二十二行,他卻增譯了二十六行,增譯的詩行比原詩的行數還多,在一定程度上可以說明他對待原詩非常謹慎,以保留原詩內容為主。對于原詩中的“白帝”“明星玉女”“麻姑”等神話意象,均以音譯加注或意譯加注的形式保留下來,如將“明星玉女”“麻姑”分別譯成“The Bright-star Maid”(明星少女)、“longnailed Ma”(長指甲麻),并在譯文下附加注釋“The names of Fairies or female genii supposed to reside in Mount Hwa”(住在華山的仙女或女精靈的名字)。通過對原詩詩體形式的重塑及原詩意境的保留,湛約翰的這首譯詩整體上呈現了李白歌行詩的特征。

三、結語

翻譯是中西文化得以交流的“媒婆”,在漢學的形成過程中扮演著極為重要的角色。漢學是中西文化交流派生出來的學問,體現了國外學者對中國文化的認識和研究水平。有學者把漢學的歷史分為“萌芽”“初創”“成熟”“發展”“繁榮”幾個時期,也有學者將其分為“游記漢學”時期、“傳教士漢學”時期、“專業漢學”時期[8],《歐洲早期漢學史》一書就將漢學學科發展史分為“游記漢學”“傳教士漢學”“專業漢學”等三個不同階段的漢學形態[9]。“傳教士漢學”時期,翻譯對漢學發展的推動作用尤為明顯。16 世紀以來,耶穌會士來華傳教,他們不僅著書立說,向中國介紹西方文化,同時也把四書五經等中國文化經典譯成西文,推動中國文化西傳,對西方社會產生影響。早期傳教士在中國傳教時,采取了以西釋中的文化“適應”策略。他們“不急于追求接受皈依的信徒數量,而是選擇一條溝通雙方文化、減緩文化沖突與對立的道路,以達到成功傳教的目的”[10]。這些傳教士漢學家對儒家經典的闡釋和翻譯策略,對晚清時期來華西人的中國文化典籍譯介產生了影響。湛約翰在《中國評論》上發表的古典詩歌譯文不僅影響了西方早期詩歌譯者的譯詩風格,也成為西方漢學家的研究素材,推動著英國漢學的發展。

19 世紀正值英國國力顯著提升、海外殖民加劇的時期,成就了英國漢學的繁榮。闕維民“根據哥倫比亞大學圖書館編制的《〈漢文文獻目錄〉索引》做了一項統計,自16 世紀至1924 年,西方漢學家共計7 737 位,發表或出版20 篇以上的論文或著作的高產漢學家113 位,英國漢學家所占比例最高,多達37 位,而絕大多數英國漢學家都出現在19 世紀”[8],反映出英國漢學在19 世紀異軍突起,在西方漢學界搶占漢學強國的歷史事實。熊文華把英國漢學史劃分為四個時期:前漢學時期(17 世紀至18世紀),傳教士時期(19 世紀初至19 世紀70 年代),后傳教士時期(19 世紀70 年代至20 世紀上半葉) 和當代(20 世紀上半葉至現在)[11]1-2。傳教士時期從事漢學研究的人員主要是非專業的傳教士、外交官和殖民地商人,大多數研究者通曉漢語且來過中國,偏重于對中國宗教、歷史、文化和社會研究。后傳教士時期漢學研究逐漸成為英國高等院校的獨立學科,研究范圍擴大到中國歷史、政治、社會、外交、語言、文學、考古等,宗教機構的資助項目和研究日益減少[11]1-2。

《中國評論》創刊于19 世紀中后期,正處于英國漢學從傳教士時期向專業漢學過渡的時期。《中國評論》刊載的典籍譯文是該刊最為重要的漢學成果之一,直接推動了英國漢學的轉型和發展,正如何紹斌所言,“英國漢學首先建基于一系列翻譯文本之上”,“英文期刊《中國評論》是最重要的譯文載體,刊載大量中國文本的英譯稿”[12]。《中國評論》刊載的典籍譯文形式多樣,有譯文型、譯介型、譯研型等不同典籍譯介類型,節譯、全譯、編譯、注釋、考證并舉,充分體現了英國早期漢學的形態特征。這些不同的典籍譯文揭示了西方早期漢學家的學術范式特征,為英國專業漢學的形成奠定了基礎,推動了英國現代漢學的發展。